匾額集歷史、民俗、文學、書法、篆刻、印章、雕刻、油飾等工藝于一體,是我國優秀傳統文化中特有的藝術表現形式。匾額的歷史十分悠久,我們目前能夠看到的最早的匾額文獻資料在漢代,當時已有較為成熟的匾額。自漢代始,直至明清時期匾額文化達到鼎盛,歷代都留下了匾額的文化印記。這些匾額曾遍布在古城的街頭巷尾,懸掛于風景名勝區、各類古代建筑上,見證著地方歷史變遷,記錄著文化發展的脈絡,傳承著人們的文化信仰,在歷史上曾發揮著多方面的社會功能。

明清時期,匾額的價值更多的體現在對社會的作用和影響上,作為文化教育的承載者,其在封建倫理觀念的傳播,傳統文化的標識宣揚,民眾的社會教化,以促進社會和諧穩定、規范人們行為等方面具有的不可或缺的文化價值。天水胡氏民居(南北宅子)建筑上懸掛的匾額,題寫內容除了少數表示官職身份外,多體現了儒家文化的內涵。

“副憲第”匾,懸于南宅子大門之上,是主人胡來縉請當時的分巡隴右道右恭政李國士所題,上款為“賜進士第分巡隴右道右參政李國士為”,下款為“中憲大夫整飭雁平道山西按察司副使胡來縉立”。

南宅子“副憲第”匾,顯示了宅主人胡來縉為明代中憲大夫、山西提刑按察司副使的官職身份。

“太常第”匾,懸掛于北宅子門額上方,宅主人胡忻歷任明代工部給事中、太常寺少卿。這類匾額多懸掛于宅邸大門之上,以房屋主人的官職身份或家族座右銘而命名。

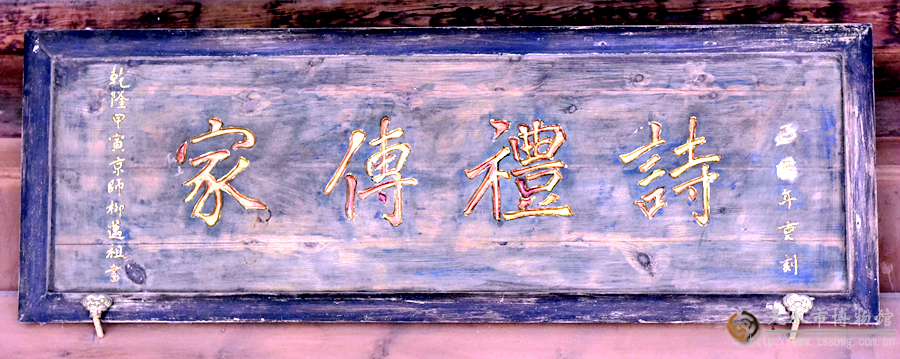

“詩禮傳家”匾,懸掛于北宅子前院正廳門額。下款為“乾隆甲寅京師柳邁祖書”。詩:指《詩經》。禮:指《周禮》《儀禮》《禮記》。匾意以儒家經典及其道德規范世代相傳。

“淑恬令教”匾,懸掛于南宅子桂馥院前正廳的門額上。清乾隆三十九年(1774年)題。淑:溫和,善良,多指女性。恬:安然,坦然,表示心境的平和。匾意贊揚匾主人用謙和善良、淡然平和的言行,教育后世子孫。

“慈竹芳蘭”匾,懸掛于南宅子凌霄院北房門額上。清咸豐年間制。慈竹:又稱義竹﹑慈孝竹﹑子母竹。叢生,一叢或多至數十百竿,根窠盤結。新竹、舊竹高低相倚,好比老少相依,因此得名。芳蘭:香草。匾意為贊揚匾主人以如同慈竹芳草般慈愛高潔的品行教育子女。

崇德重教是儒家重要的倫理觀念。明清時期,大公無私、勤奮好學、尊老愛幼、誠實守信、尊師敬長等中華傳統美德廣為傳頌。匾額的教育功能主要通過對受匾人美德品行的稱贊、肯定,以匾額述其德行,樹立典型模范,倡導崇德向善,實現教化民眾的作用。

“家政孝友”匾,清代,現懸掛于南宅子銀杏院北房門額上。家政:在我國古代被理解為維護家庭人倫秩序的家庭管理活動。《周易》中“家人”卦的彖辭說:“家人有嚴君焉,父母之謂也,父父子子,兄兄弟弟,夫夫婦婦,而家道正,正家而天下定矣。”其中“正家”即家政。孝友,指孝順父母、友愛兄弟。《詩經·小雅·六月》:“侯誰在矣,張仲孝友。”毛傳:“善父母為孝,善兄弟為友。”中國古代以孝順父母,友愛兄弟為處理家事的出發點,匾文用簡短的四個字概括了治家的法則為孝敬父母,關愛兄弟。

“孝弟力田”匾,現懸掛于南宅子銀杏院北房。“孝弟力田”亦作“孝悌力田”。孝,指對父母的孝順關愛。弟,即悌,指對兄長的敬愛。力田,指致力于田地勞作。孝悌和力田是中國古代農耕宗族社會極力倡導的行為,封建社會以“孝悌”來規范兄弟姐妹間的倫理關系。“悌”要求兄弟姐妹中排行小者對長兄的尊敬順從,而一旦父親去世,長兄便具有“父”的地位和威望,悌與孝便合而為一了。實現孝悌有利于宗族和睦、社會安定,因此清代以匾額倡導孝悌便大行其道。

“性洽南陔”匾,現懸掛于南宅子槐蔭院北房門額上方。上款:清授文林郎價鄉先生大人三周年紀念;下款:清賜進士出身四品銜前發部員外郎硯弟任廷□頓首拜 撰 印兩枚 清授文林郎大計卓異蘭州府教授甲午科 舉人后學李□□頓首拜書 印兩枚。洽:協和,和睦。《詩經·大雅·江漢》:“失其文德,洽此四國。”南陔:古時笙詩篇名。《詩序》:“南陔,孝子相戒以養也,……有其義而亡其辭。”后引申為人子侍養父母的意思。匾意為對匾主人性情溫和,與人融洽和睦,侍奉孝敬父母的行為予以贊揚。

孝是中國傳統社會十分重要的道德觀念,也是作為人的基本品德。孔子以仁為核心的儒家倫理道德體系,將孝放在首位,作為道德的根本,強調“君子務本,本立而道生,孝悌者也,其為仁之本與”。清代實行“以孝治天下”的政策,鼓勵孝道,除了宣傳、表彰“孝行”外,還制定了體現“孝”的相關封典制度,專門設立了“孝廉方正科”,作為保薦官員任職的依據。《圍爐夜話》中說:“百善孝為先”,孝道分為敬親、奉養、侍疾、立身、諫諍、善終。

*本文根據高世華著《天水館藏明清匾額整理與研究》一書內容整理。

(天水在線編輯:康翠霞) |