|

|

|

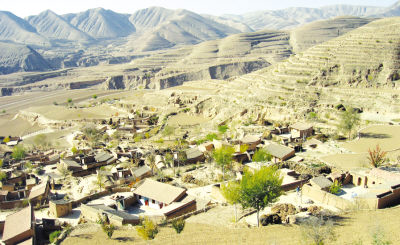

博士的家鄉 |

會寧博士之四

“博士之鄉”的辛酸與希望

尋訪博士的路鋪著一層厚厚的黃土,有些地方甚至連路也沒有,漫山遍野是同一種顏色———黃色。行走其中,那種特別的單調、干凈、窘迫甚至悲涼總是讓人心情沉重。會寧人民到底在堅守著什么?是生于斯、長于斯的這片瘠土,還是不遺余力地為國家培育更多的大學生、博士?

不,他們有自己的寄托:讓后代走出大山。他們都知道一個道理:教育是希望,是每個家庭的“救命稻草”。

1) “四苦”精神支撐教育

會寧有三個特點:“紅軍長征會師勝地”、“國扶貧困縣”、“高考狀元縣”。長征是精神,貧困是現狀,教育是希望。在會寧很多人都以“一等人忠臣孝子,兩件事讀書耕田”作為座右銘。當然,讀書是最大的事,也正是大家都將讀書當成大事去做,所以會寧教育的成功也就不足為奇了。

很多年前,有人將會寧教育歸納為“三苦”,即家長苦供、學生苦讀、老師苦教。后來又有人加了一項:領導苦抓。于是,“四苦”精神成為會寧學子成才的四根支柱。

在牟克雄博士家我們看到除了幾樣簡單的家具外,一件值錢的東西也沒有。母親李秀英說,十幾年前供克雄,等到克雄工作了,孫子都長大了,接著又要供孫子上學,現在她的九個孫子、外孫上大學,每個孩子每年需要上萬元,農村人只有省吃儉用,相互周濟了。

為了供學生,砸鍋賣鐵在會寧是常事,黨峴鄉一位名叫黨俱兵的老人,為了供兒子上大學,把家里所有的家當都賣掉了。沒有地方住,只好寄居在早已出嫁的女兒家里。

如今,更多的是,當學生考上大學后,家長立刻給孩子貸款。很多時候,孩子都畢業多年了,可貸款到現在還沒有還清。

當然,會寧的學生從來不偷懶,看著父母供的辛苦,所以很多農村的學生非常珍惜上學的機會。

在會寧的所有校園里,早上6點不到,就能看到很多學生已經開始晨讀,根本看不到有人玩耍。

會寧一中的一位老師說,很多同學晚上看書一直要到凌晨一兩點,學校擔心學生的身體,所以規定晚上10點多關燈,可是很多學生點著蠟燭偷著學,老師來了,他們就把蠟燭熄了,老師一走,蠟燭又亮了,有時候看得人心酸。

會寧教育的成功,教師功不可沒。因此關于老師苦教的故事數不勝數。

幾年前,頭寨子鄉中灣村小學教室無法使用,校長冉樹蒼辛辛苦苦地用自己的錢加上借來的募集來的錢,經過三年的艱苦努力,終于建成了一所造價20萬元的完全小學。而為了建學校,家里欠了一大筆債務,常有人上門來催賬要錢。電視臺來采訪,自己的老伴卻連一件像樣的褲子都沒有,市領導來看他,家里門窗連風都擋不住,炕席也爛出大洞來。

據教育局的有關人士介紹,目前會寧近 800名代課教師每個月的工資只有 200元,這些代課教師多是高中畢業生,雖然這些人的工資不如一個賣菜的,但他們依然堅持在三尺講臺上。

白銀市委黨校常務副校長孫俊中說,會寧教育的成功也離不開地方各屆領導的苦抓和重視。

|

|

|

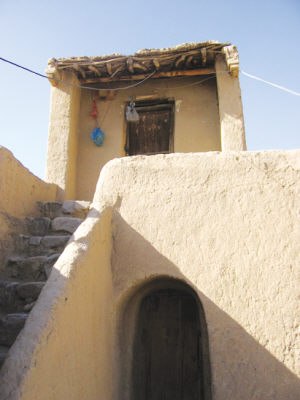

牟克雄博士住過的土房子 |

2) “教育反哺”已成氣候

按照現有的統計數據顯示,會寧縣在讀中小學生共計約18萬人,其中高中生大概為 3.1萬人,在讀大學生1萬余人,除了初中與小學的 15.3萬學生外每年花費不多外,高中生每人每年的平均花費為 2500-3000元左右,大學生每人每年的平均花費在8000-10000元左右,所以會寧人民每年的教育支出接近2億元,對于那些掙扎在溫飽線上的貧困山區農民來說,教育支出已成為很多家庭的重負。

不過,近幾年中,“教育反哺”已成氣候。會寧縣教育局高生云局長說,十多年前,根據會寧縣郵電局統計,會寧在外地工作的畢業生每年寄回家的錢大約是 1430萬元。而最近幾年,這個數字已經達到了每年一個多億,這還是一個比較保守的數字。這些錢除了用來補助改善父母和家庭的生活外,很大一部分是用來繼續供養弟弟妹妹及親戚子弟上學的費用,這些錢基本可以保障會寧學生上學了。高局長認為,這些工作了的大學畢業生,目前還普遍處于發展和上升過程中,對家鄉的回報,現在還是初級階段,還不到高峰期。但每年都有很多會寧籍成功人士回來捐資助學。

高局長還說,會寧教育已成為一個品牌,社會各界對會寧教育的支持也越來越明顯,僅今年前十個月,會寧教育接收到的捐助款已接近 1000萬元。

在采訪中很多學子的家長也印證了這些,比如王彥青告訴我們,他4個孩子的學費全部由博士弟弟支持。

對于“教育反哺”,白銀市委黨校常務副校長孫俊中有著自己的看法,他認為,會寧籍博士對家鄉的回報空間還非常大,會寧縣委縣政府也應該積極想辦法與全國甚至全球的會寧籍博士保持聯系,這些人肯定能對會寧經濟發展起到不可估量的作用。一些老師還建議,會寧縣應該專門建立一個“博士園”或者博士展覽館,由專人負責與會寧博士聯系,這是會寧人民的一筆財富,政府部門不應該忽視這個問題。首席記者楊志彬文

原會寧縣委常務副書記孫俊中在會寧任職期間曾與30多名會寧籍博士有過來往,后來他專門著書《旱塬學子競風流》講述了他所認識的33名會寧籍博士的一些概況,他也是解讀“會寧博士”的第一人,在去尋訪會寧博士之家之前,我在白銀市委黨校拜見了這位曾經的父母官。他給我提供了100多名會寧籍博士的資料。

張自和 1944 年11 月23日生,現為蘭州大學草地農業科技學院研究員,博士生導師。

沙勇忠 1968年7月生,平頭川鄉人,武漢大學情報專業博士,現在蘭州大學工作。

李萬同 1964年10月生,頭寨子人。博士,現任蘭州大學數學系教授,蘭大基礎數學研究所所長。

武生智 1964年6月26日生, 2003年5月在香港理工大學土木及結構工程學系學習,獲博士學位,現在蘭州大學工作。

李憶春 1970年生,青江驛鄉人, 2000年攻讀蘭州大學經濟學博士研究生,現在蘭州大學工作。

王文 1957年2月出生于甘肅省會寧縣。博士,副教授,碩士生導師,蘭州大學大氣科學學院氣象研究所副所長,教學中心副主任。

劉玉冰 1974生,博士研究生,現在蘭大生命科學學院工作。

蘇培璽 1964年4月生,老君坡鄉人, 1999年考取中科院蘭州分院寒區旱區環境與工程研究所在職博士生,現在蘭州大學工作。

張志斌 1965年9月生, 1997年考入北京大學城市與環境學系, 2000年獲得理學博士學位后回西北師大任教,現為地理與環境科學學院院長,教授。

馮曦明 1964年7月生,博士,現任西北師范大學經濟管理學院財政與金融系副主任、經濟學副教授。

張兵 1965年1月生, 1998年獲博士學位,現在西北師大工作。

蔡寶來 1965年生,新塬鎮人, 1998年獲得博士學位,現在西北師大工作。

張學強 男, 1971年生,白草塬鎮人, 1996年考入華東師大教育系博士研究生,28歲獲得博士學位,現在西北師大工作。

楊勇 男, 1967年7月生,大溝鄉人, 1998年攻讀蘭州大學計算機博士學位,現在西北師大工作。

張興武 男, 1962年生,丁溝鎮人,博士,現在西北師大工作。

柴守璽 男, 1962年出生,博士,甘肅農業大學農學院教授,博士生導師。

牛俊義 男, 1957年12月生,博士,現任甘肅農業大學作物耕作栽培系主任、教授、博導。

孫萬倉 男,生于 1957年4月,博士,現為甘肅農業大學農學院作物遺傳育種系主任、教授、博導。

師尚禮 男,現為甘肅農業大學草業學院書記、博士、副教授。

田振際 男,1964年11月生,甘肅會寧人,博士,教授。現在蘭州理工大學工作。

張世珍 男,1963年12月生, 1997—2000年在馬來西亞皇太子大學( UPM)作為研究助理和博士后研究員學習、工作,并獲動物病理學博士學位。現任蘭州市人民政府副市長。

李樹剛 男,1963年6月生,工學博士、教授、博士生導師。現任西安礦業大學能源學院院長。

楊具瑞 男, 1964年生,副教授,現在四川大學高速水力學國家重點實驗室工作。

劉俊杰 男,南開大學經濟學博士,現在廣西師范大學教授。

張根林 男,北京大學在讀博士,石河子大學副教授。

裴登峰 男, 1964年生,現為西安科技大學能源學院院長,博士生導師,教授。

楊三正 男,湛江師范學院政法學院副教授,西南政法大學經濟法博士研究生。

張玉紅 女,曾在德國留學,攻讀博士學位,現在浙江大學化學系任教。

楊福增 男, 1966年生,博士,現在西北農林科技大學工作。

邢強 男, 1970年9月生, 1999年考取華南師大博士研究生。

武兆俊 男, 1957年6月生,博士,現在新疆克拉瑪依石油研究所工作。

李健 男, 1969年4月生, 1998年赴美國留學,取得博士學位。

劉勝旺 男, 1969年7月生,博士后,現在上海交通大學工作。

田圃 男, 1974年10月生, 1999年到美國攻讀博士學位。

雷耀輝 男, 1972年8月生, 2000獲得博士學位。

王萬雄 男, 1964年3月生, 2000年在蘭州大學攻讀博士學位。

王君 男, 1976年3月生, 2003年獲得博士學位。

姜永萍 女, 1972年3月生, 2004年獲得中國農業科學院博士學位。

董志忠 男, 1969年9月生,博士,現在重慶建筑學院工作。

李強 男, 1962年9月生,博士,現在福州大學工作。

李云閣 男, 1967年生, 2001年在西安交通大學開始博士研究生在職學習。

何興民 男, 1963年生, 1999年獲得蘭州大學法學博士學位。

徐改平 女, 1971年10月生,博士后,現在復旦大學現當代文學專業博士后流動站工作。

冉毅東 男, 1962年生,在奧克蘭大學取得博士學位。

趙永平 男,1968年7月生,清華大學博士,現在加拿大。

趙賢四 男,1962年生,博士,現在美國。

牛德民 男,1967年5月生, 1997年后到新加坡、馬來西亞留學,獲得博士學位,現在新加坡。

張靜仁 男,1991年去美國留學,博士。 2001年夏天,被奧爾巴尼醫學院聘任為免疫學和微生物學中心教授。