大像山的前世今生

文/王琪

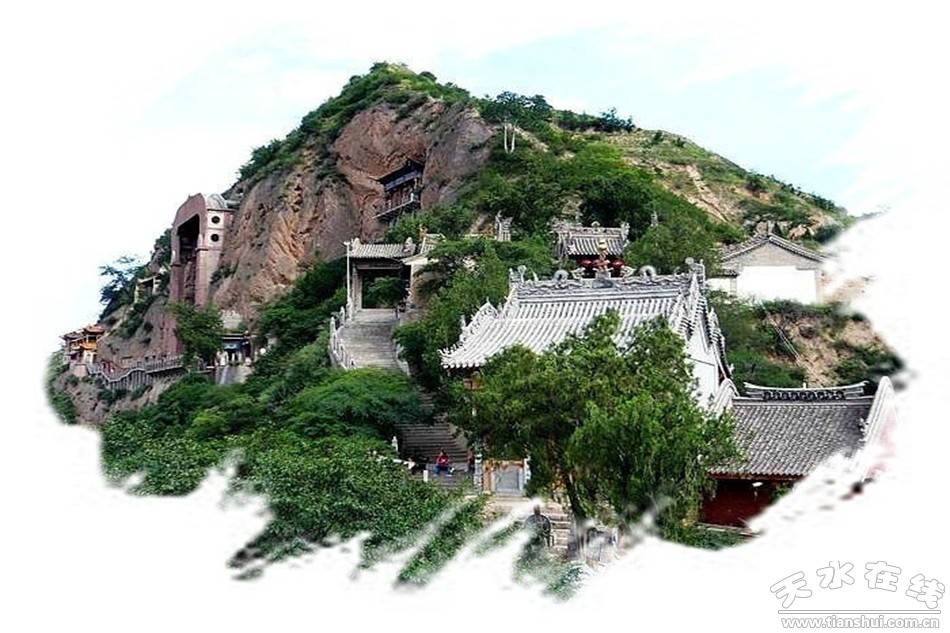

一條東去的河流,攜帶遠古的歷史、燦爛的文明,流過甘谷,流過甘谷的大像山,這條河流叫渭河。

一條西來的古道,攜帶異域的風情、他鄉的佛陀,經過甘谷,經過甘谷的大像山,這條古道叫絲綢之路。

山水與古道,自古就親如一家,情同手足。千百年來,悠悠渭河,滋潤著大像山、茂盛著大像山;茫茫絲路,裝點著大像山、繁榮著大像山。而這座站立在中國父親山——秦嶺西端的隴右名山,也深情地遙望著渭河的潮漲潮落,記錄著絲路的興衰榮辱,也收藏著甘谷的人文歷史、風土人情。

一座大像山,半部甘谷史。

大像山因大佛而名山,也因大佛而傳世。大佛是大像山的心臟和靈魂,大像山的標志和徽章。因而,沒有佛的大像山,不是大像山,也不叫大像山,而叫文旗山。

甘谷有兩座宛如旌旗一樣飄揚、巨龍一樣騰飛的山峰,在縣城西南平地拔起,蜿蜒直上天際。自古崇文尚武、任俠好義的甘谷人便把攀升于右的稱武旗山,把飄揚于左的叫文旗山,大像山的小名就叫文旗山。左文右武,文張武馳,實則寄寓了甘谷人崇文尚武的美好情操。

其實,文旗山在被稱做大像山之前,就是一座歷史名山、人文圣山。它來自于中華民族的父親山——秦嶺,懷抱著中國母親河的搖籃——渭河。出身名門,天生麗質,奇山異水,搖曳多姿。橫亙中國內陸的秦嶺素有“中華龍脈”之稱,經過千百年的歷史演化與積淀,已形成了厚重、博大、深邃的秦嶺文化。文旗山作為秦嶺西端一支獨立的余脈,飽受秦嶺文化的浸染與滋養,顯露過中華文明的曙色與晨光。當秦安大地灣文明在距今4800年前忽然沉入黎明前的黑暗后,直至進入三皇的“神話時代”,這里便出現了奇跡:走來了伏羲與女媧。而傳說中的人文初祖伏羲,相傳就誕生在與文旗山相鄰的白家灣鄉古風臺,那里的鄉民至今使用的八卦灶臺、八卦雞籠,就是那個恍惚的神話時代存留至今的物證。而近年來在大像山上發現的一個個紅陶罐、一片片彩陶片,則無言地訴說著遠古先民那段遙遠的史前歷史,它們閃爍著仰韶文化、馬家窯文化、齊家文化的光輝。

文旗山不但秉承了秦嶺渾然博大的氣質、厚重深邃的風骨,而且被古老悠久的渭河浸潤得風姿綽約,豐潤華美。渭河作為中華文明的一支重要血脈,是中華文化之軸,中華文明的書頁從這里開始依次翻動。文旗山懷抱著渭河,汲取著渭河的精華,吸收著渭河的營養。1300多年前,年僅29歲的玄奘離開長安西行取經,就是沿著這條著名的河流,走上隴東高原,走向西域圣地的,他是否到過大像山,史書上沒有留下任何記載,然而沒有記載并不能斷定貞觀三年玄奘離開長安西行后,就未登大像山。在玄奘法師看來,大像山離長安不遠,當然不算“西域”,也就不便多留筆墨,也未可知。

文旗山還因山勢險要,歷來被兵家所重視。遠在東漢元年(公元23年)七月,天水成紀人隗囂,自稱上將軍,薶血加書,移檄告郡國,起兵隴右,討故新都侯王莽,后勒兵數萬,東征西討,盡據涼州之地,盛時曾在大像山置歇涼臺、閱兵臺、擂鼓臺。清《伏羌縣志》載“文旗山上有平臺,昔王莽篡權,冀人隗囂起義應漢時,閱兵于其巔,旁有撾鼓臺,里人猶能道之。”

曾經叱咤風云、一呼百應的隗囂,最終以悲劇的色彩而被史家列入《僭國傳》。然而,作為歷史人物,他為這座山涂上了第一抹文化的底色,他是第一位走進大像山,而且是第一個被大像山記住的人物。隗囂離去了,給后人只留下風一樣黯淡而憂傷的背影。

隗囂的身后,還會走來誰呢?

隗囂雖然永遠地離開了大像山,湮滅在了歷史的煙塵中,永恒的佛祖卻沿著絲綢之路永遠地來到了大像山!

盡管兩漢的煙塵遠了,盡管三國的狼煙散了,但在戰爭的先導下,在軍事的推動下,一條通往西域的大道通了。公元前138年,漢武帝派遣張騫出使西域,從此,歷史上一條叫絲綢之路的征途上,響起了婉轉悠揚的駝鈴,成群的商旅、結隊的馬幫,繁榮著這條曾經塵沙飛揚野獸出沒的古道。絲路萬里,白發三千。古老的絲綢之路上,來來往往的不僅僅是溫柔的絲綢、匆忙的商旅,更有文化的使者、含容的佛祖。佛祖經過大像山時,選擇停留。從此,大像山花香滿地,佛光璀璨,寂寞唱歌,荒涼生花。

佛教開窟造像藝術大致肇始于兩漢,盛行于隋唐,延續至明清。其實,在佛教誕生的最初年月里,人們是見不到佛祖形象的——佛具有超人化品格,不可能表現其相貌。人們只能見到某些“圣跡”,如足跡、佛法、法輪、傘蓋、寶座,以及沉思所在地菩提樹等等,僅此而已。幾百年后,隨著希臘文化進入印度,造像的觀念有了改變。佛像出現后,先是興建寺廟作殿堂式供養,由于寺廟局限性太大,才又回歸山林,創造了石窟供佛。甘谷大佛就是在這種歷史文化背景下,雕鑿于北魏至盛唐時期的一尊精美絕倫的藝術珍寶,即具有強烈的西域風格,又有獨特的中華雕塑藝術個性,還蘊含著獨特的地域風格和明顯的時代特征,有著極為豐富的文化信息和登峰造極的藝術魅力。

大像山的第一代開拓者們,在幾百米高的懸崖絕壁上,年復一年,日復一日的為佛立傳、命名。這里有得道弘法的高僧,有技藝高超的大師,也有衣衫襤褸的工匠,誠心皈依的居士,他們長年累月,一鑿一鏨地在腳手架上勞作,鏨子撞擊巖石的聲音,鏗鏘激越,如木魚,似鼓點,穿透蒼茫的歲月,響徹在古冀的天空。堅硬的紅沙巖上漸漸出現了石窟和佛像的大體形狀,然后又在軀體上鑿孔插樁,再在表層敷泥塑成,最后彩繪成型。鑿透了無數清冷的月色,座穿了無數風雨的黃昏,渭河流域惟一的一尊盛唐大佛絕塵出世,成為唐朝文化在渭河流域的一個重要景觀和標識。

于是,佛給山一個名傳名久的載體,山為佛一個緣起緣滅的平臺。

從此,人們把坐著大佛的文旗山叫大像山。大像山聲名遠播,聞名遐邇。

佛為大像山點燃了生命,注入了靈魂,有了生命和靈魂的大像山注定要被千千萬萬的世人瞻仰、膜拜。

(來源:甘谷縣融媒體中心 轉載:康翠霞) |