改善農村人居環境,建設美麗宜居鄉村,是實施鄉村振興戰略的重中之重。近年來,秦安縣深入學習貫徹習近平總書記關于改善農村人居環境的系列重要指示精神,把整治農村人居環境作為實施鄉村振興的第一場硬仗,以實施廁所、垃圾、污水、村貌、風貌“五大革命”為抓手,堅持政府主導、群眾主體,規劃引領、示范帶動,因地制宜、分類指導,加快補齊農村人居環境和公共服務短板,深入推進農村人居環境整治提升五年行動,農村人居環境明顯改善,群眾獲得感、幸福感不斷增強。

堅持因地制宜,大力推行“廁所革命”。堅持“小廁所大民生”理念,把農村衛生廁所改造作為農村人居環境綜合整治的重點實事來抓,著力補齊影響群眾生活品質的短板。在城郊和污水管網覆蓋地區,集中推行水沖式衛生廁所;在群眾居住相對集中、交通便利的川道村莊,集中推行三格式、雙甕式衛生廁所;在群眾居住分散的高海拔干旱山區,集中推行雙坑交替式、單罐一體式衛生旱廁,累計新建改建農村戶用衛生廁所56896座,2023年計劃新建農村戶用衛生廁所10000座,全縣衛生戶廁覆普及率將達到71%以上。建立定期調度和問題督查整改制度,完善廁具維護、糞污收運、處理利用管理體系,全方位、全過程抓好后續管護工作,實現新建改建戶廁達標率、使用率兩個100%。

堅持統籌推進,大力推行“垃圾革命”。緊盯全域無垃圾治理目標,依托4座鄉鎮生活垃圾焚燒站、16座生活垃圾壓縮站、城區生活垃圾收運系統和蓮花生活垃圾填埋場,建立“農戶分類、村組收集、鎮村運轉、縣鎮處理”的跨鎮域垃圾保潔、收集、運輸和處理系統。積極探索符合農村實際、農民習慣、簡便易行的農村垃圾源頭分類和資源化利用工作模式,對易腐爛垃圾、煤渣灰土、建筑垃圾盡量就地就近消納,有毒有害垃圾單獨收集、專業處置,其他垃圾無害化處理,形成“分類收集、定點投放、回收利用、末端處置”的運行體系。健全完善長效管理機制,對自然村組通過公益性崗位保潔員進行網格化管理,聘請農村保潔員2680人,配備環衛車輛274臺,每2個行政村至少配備1輛垃圾收集車的目標全面實現,月均轉運處理農村垃圾達0.15萬噸以上,無害化處理率達100%,農村環境面貌明顯改善。

堅持分類施策,大力推行“污水革命”。按照“分類指導、穩步推進”和“能分散即分散、宜集中則集中”的思路,制定縣域農村生活污水治理規劃,有序推進農村生活污水治理,充分利用全縣已建成的秦安縣城區生活污水處理廠和蓮花鎮污水處理廠、7個村級污水處理站,優先治理水源保護區、城鄉接合部、鎮政府駐地、中心村、旅游風景區等人口居住集中區域的農村生活污水,在人口較為分散的村莊,優先推廣運用費用低、管護簡便的分散治理技術,農村生活污水治理率達25.5%。加強常態化監測與動態化管理,建立紅黑榜制度,以房前屋后、河塘溝渠和群眾反映強烈的黑臭水體為整治重點,開展常態化農村黑臭水體治理排查,動態更新治理臺賬,采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、水體凈化等綜合措施恢復水生態,生活污水亂排亂倒得到有效管控,導致水體黑臭的相關環境問題得到有效解決。

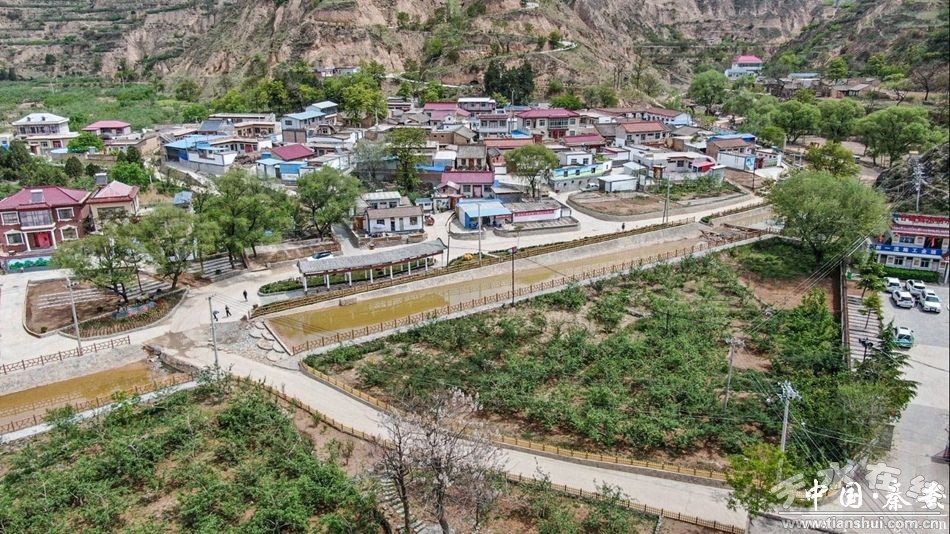

堅持示范引領,大力推行“村貌革命”。以創建鄉村建設示范鎮、示范村為引擎,尊重鄉土風貌和地域特色,編制村容村貌提升細則,完善鄉村基礎設施建設,在完成省市縣90個鄉村建設示范村創建的基礎上,2023年,擬完成省級鄉村建設示范村創建5個、市級示范村創建10個、縣級示范村創建34個,以點帶面推動村莊清潔行動治理成果全面鞏固提升。大力實施鄉村綠化美化行動,充分利用閑置地、空白地、邊角地等見縫插綠、依景配綠、依法補綠,深入推進鄉村綠化美化,在魏店鎮魏南、劉岔村、西川鎮折橋村地質災害搬遷安置小區等重點區域,栽植各類苗木3.5萬株;以6條鄉村振興示范帶為主軸,全面開展花卉覆蓋行動,充分利用行道樹下空地、邊角地等種植金盞菊、松果菊、香雪球、鳶尾等多年生花卉,已完成主干道26條330公里的花卉種植,播種花籽4000千克,栽植花苗100余萬株,讓村莊不斷實現美麗“蝶變”。

堅持創新驅動,大力推行“風貌革命”。堅持黨建引領,不斷完善黨組織領導的鄉村治理體系,大力推行“主題黨日+群眾說事會”“民主協商議事”制度,因地制宜探索創新雙“12345”工作法、“七比七做”、“一線三化”矛盾化解等一批基層社會治理秦安品牌,召開“群眾說事會”1300余次,解決群眾困難問題1700余條,輻射帶動鄉村治理全面提質增效。開展各類文明實踐志愿服務集中示范活動22場次、群眾性文化娛樂活動1290場次,道德模范“送獎上門”活動4場次,評選“最美秦安人”144人,推動文明實踐不斷融入基層治理。弘揚傳統美德,指導村(社區)制定完善村規民約,持續深化整治農村高價彩禮、婚喪大操大辦等陳規陋習,設立移風易俗“紅黑榜”“光榮榜”120多處,開展“弘揚傳統美德,抵制高價彩禮”文藝專場演出活動10場次、“抵制高價彩禮、我簽名、我承諾、我踐行”系列主題活動16場次,切實為鄉村振興提供豐潤的道德滋養。

(來源:秦安縣融媒體中心 轉載:康翠霞) |