秦文化聯合考古隊在清水縣經過野外考古確定——

李崖遺址:秦開國君主封邑

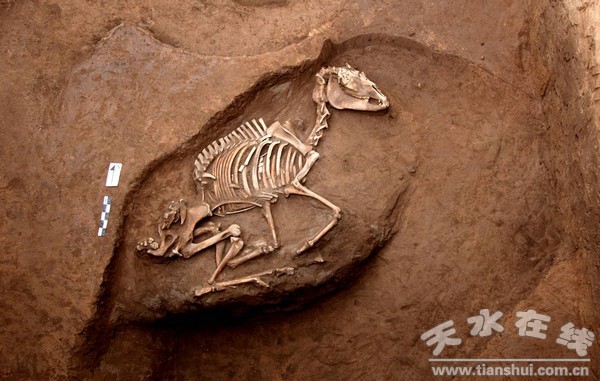

(墓坑)

11月14日,記者從清水縣文物局了解到,隨著秦文化聯合考古隊為期3年6個月的野外考古行動的進行,清水李崖古城遺址的神秘面紗慢慢被揭開,從出土的文物、各類標本及墓葬形制考古專家確定,李崖遺址就是秦非子封邑所在地。目前,由于天氣原因,野外發掘暫告結束,考古工作將進入室內資料整理階段。

求證史料記載 聯合考古隊鎖定李崖遺址

秦人的歷史悠久,秦文化源遠流長。秦人崛起于隴右,據司馬遷《史記·秦本紀》記載,秦的先世出自顓頊,到商代晚期的中潏,已經“在西戎,保西垂”。西周中葉,非子居于犬丘,因為周孝王養馬有功,得為附庸,封邑于秦。《史記正義》引《括地志》云:“秦州清水縣本名秦,嬴姓邑。十三州志云秦亭,秦谷是也。”《水經注》則更明確指出,秦水匯流的秦川是秦仲封地育故亭,以別于清水上游東亭川先有的秦亭。而清水縣秦谷正在縣城東北40多里處,今秦亭鎮秦樂山下秦亭河谷地的秦亭鋪村,即秦祖非子的封地秦邑所在地。

清水縣文物局局長全永慶介紹,一直以來,外界都認為清水縣秦亭鎮是秦非子封地,是秦人牧馬的地方。為了在秦文化研究方面有所突破,搞清秦人早期的發展過程,從2005年開始,甘肅省文物考古研究所會同陜西省文物考古研究所、中國國家博物館、北京大學考古文博學院和西北大學文博學院,組成一支早期秦文化聯合考古隊,在清水、張家川、禮縣、天水等地展開系統調查。重點了解當地早期秦文化的分布以及戎人寺洼文化并存的狀況,也包括封邑所在地調查,排除了其它地區作為秦城邑的可能,將調查的重點轉移到清水縣境內。

(由國家博物館、北京大學考古文博學院、西北大學文博學院、甘肅省文物考古研究所、陜西省考古研究院等單位聯合組成的課題組,在清水李崖遺址發掘研究早期秦文化。照片后排正中為發掘領隊北大考古文博學院原副院長趙化成教授,后排左四為國家博物館考古部梁云博士。)

聯合考古新發現 李崖遺址是秦非子封邑

據介紹,李崖遺址位于縣城西北牛頭河與樊河的交匯處,西臨滴水崖溝,北依邽山,臺地發育良好,符合城邑的自然條件,面積100萬平方米,文化層深厚,遺存十分豐富。即將被公布為國家級重點文物保護單位。山頂古城塬殘存城墻長50余米,高1米至2米,地表采集到大量西周、漢魏時代的陶片,器形有鬲、甕、盆等。東、南側所在區域相當一部分為居民區,從斷崖處看,遺存更為豐富,地勢更開闊,惜已占用,無法考察。只能從遺址北側著手勘探發掘。北側全是農業耕作區,地表有大量陶片,包括史前、商周、漢魏等時期的,斷崖處有大量盜洞及灰坑。

從2009年開始,秦文化聯合考古隊在清水李崖古城遺址從事為期3年6個月的考古工作,截至目前,已發掘遺址面積數千平方米,解剖城址20余米,清理墓葬近30座,出土陶鬲、陶罐等150余件,灰坑120個,各類標本10000多件,考古專家從墓葬出土器物判斷,墓葬屬于西周中期,與秦非子牧馬封邑時代相符;從葬形制看,除4座明清墓葬外,其余15座均頭西向,并帶腰坑,具有典型秦人葬俗特點。據考古隊領隊、北京大學考古文博學院原副院長趙化成教授講,確定李崖遺址就是秦非子封邑所在地。

全永慶接受記者采訪時說,由于天氣轉冷等原因,考古工作暫轉入室內資料整理階段,李崖遺址發掘考古工作尚未結束。隨著考古工作的廣泛展開,秦人早期在清水的活動、秦人的遷徙壯大等歷史淵源會得到全面揭示。(本報記者 王蘭芳 通訊員 劉家興 楊兆康)

■相關鏈接

秦非子,秦國的開國君主,善養馬。顓頊后裔,嬴姓,祖先惡來、女防、旁皋、太幾、大駱,始祖大費(伯翳、伯益、費侯),因輔佐大禹治水有功,又助舜訓練鳥獸,舜賜姓嬴。

李崖遺址地貌(南—北)

殉馬坑

挖掘現場