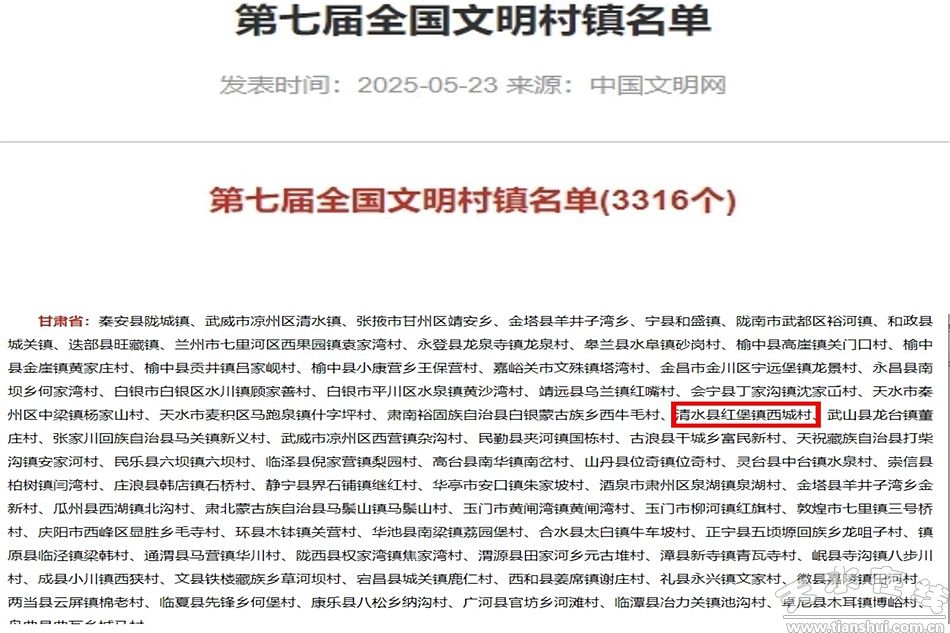

5月23日,第七屆全國文明村鎮(zhèn)名單公布,清水縣紅堡鎮(zhèn)西城村榜上有名。

西城村位于清水縣紅堡鎮(zhèn)西部,轄2個自然村,行政區(qū)域面積470.81公頃,農(nóng)業(yè)人口290戶1253人,是“清水一絕”龐公石的唯一產(chǎn)地,也是三國西城古遺址和成吉思汗駕崩地遺址。這里不僅歷史悠久,文化底蘊深厚,更在新時代的浪潮中,以文明創(chuàng)建為引領(lǐng),走出了一條獨具特色的鄉(xiāng)村振興之路,2025年,西城村成功入選第七屆全國文明村鎮(zhèn)名單。

歷史底蘊,文化傳承的根基

西城村位于牛頭河西岸和白駝河南岸交匯處的西側(cè)階地上,充分利用依山傍水、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)資源富集的優(yōu)勢,按照“區(qū)域協(xié)同、聯(lián)動發(fā)展、三產(chǎn)融合、鄉(xiāng)村景區(qū)化”的總體思路,突出綠色、協(xié)調(diào)和創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展導(dǎo)向,構(gòu)建了“兩軸六區(qū)多節(jié)點”的區(qū)域布局,著力打造生態(tài)與人文和諧、有機現(xiàn)代農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游業(yè)聯(lián)動發(fā)展的美麗鄉(xiāng)村。西城村充分利用三國西城古遺址、成吉思汗駕崩地遺址的文化資源,通過開展文化活動、舉辦歷史講座等形式,讓村民們深入了解家鄉(xiāng)的歷史文化,增強文化自信和民族自豪感。

產(chǎn)業(yè)興旺,經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎

西城村是清水縣設(shè)施農(nóng)業(yè)示范基地,依托白駝流域產(chǎn)業(yè)片帶,大力發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)。目前,已建成各類設(shè)施蔬菜大棚72000平方米,引進(jìn)普羅旺斯、羊肚菌等新品種11個,發(fā)展“西紅柿+草莓”“萬壽菊育苗+西紅柿”“火鍋小菜+羊肚菌”等5種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)模式,引進(jìn)種植大戶6家,帶動本村有種植經(jīng)驗的群眾10余戶,年產(chǎn)值達(dá)到1500萬元。同時,西城村還積極探索產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式,通過“黨支部+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式,實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展與農(nóng)民增收的雙贏。此外,村里還建有電商物流代辦點1處,拓寬了農(nóng)產(chǎn)品的銷售渠道,進(jìn)一步推動了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

生態(tài)宜居,鄉(xiāng)村風(fēng)貌的蛻變

走進(jìn)西城村,一排排整齊劃一的二層樓房映入眼簾,青磚綠瓦,樹影婆娑,洋溢著一派安靜祥和的鄉(xiāng)村氣息。自來水入戶率100%,全村290戶衛(wèi)生廁所全覆蓋,建設(shè)2座村級污水處理站,鋪設(shè)雨污分流管網(wǎng)5000米,推行“三筐一桶戶分類”和“統(tǒng)一收集、統(tǒng)一轉(zhuǎn)運、統(tǒng)一無害化處置”的垃圾處理模式,使干凈、整潔、村美、院凈成為常態(tài)。在鄉(xiāng)村建設(shè)過程中,西城村堅持規(guī)劃先行,廣泛征求群眾意見,編制完成“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃,構(gòu)建了“兩軸六區(qū)多節(jié)點”的區(qū)域布局,突出文化和特色,凸顯功能進(jìn)行升級改造。如今的西城村,道路寬敞平坦,路燈明亮,文體設(shè)施齊全,村際基礎(chǔ)設(shè)施鏈通共享,群眾生活方便快捷,成為了人們向往的宜居家園。

鄉(xiāng)風(fēng)文明,精神家園的構(gòu)建

文明鄉(xiāng)風(fēng)是鄉(xiāng)村振興的靈魂。西城村成立了紅白理事會,制定了紅白理事會章程,對彩禮“限高”,禮金“設(shè)限”,讓婚姻遠(yuǎn)離負(fù)債、人情回歸本質(zhì),有效推動婚嫁移風(fēng)易俗。創(chuàng)新推行“主題黨日+新時代文明實踐”模式,在規(guī)范開展“三會一課”的基礎(chǔ)上,聚焦節(jié)會活動、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和安全生產(chǎn)等內(nèi)容,積極組織開展“甘肅衛(wèi)視鄉(xiāng)村新事記”“迎國慶·慶豐收”、巡回法庭等系列活動,讓文明實踐更顯實效。積極推行積分管理制度,設(shè)立人居環(huán)境“紅黑榜”,定期公示“示范戶”和“不合格戶”,有效調(diào)動群眾參與環(huán)境整治的積極性。如今的西城村,鄰里和睦,互幫互助,文明之風(fēng)吹遍每一個角落。

治理有效,和諧穩(wěn)定的保障

西城村著力構(gòu)建黨建引領(lǐng)下的“五治融合”鄉(xiāng)村治理體系,探索出“341”區(qū)域協(xié)同治理新模式。即以支部聯(lián)親、黨員認(rèn)親、群眾結(jié)親的“三親模式”,讓不同自然村的群眾結(jié)對互幫;以支部、黨員、網(wǎng)格員、群眾為主體的“四方結(jié)隊”,有效促進(jìn)群眾之間相互學(xué)習(xí)、溝通交流;以“1+3+N”的村民議事模式,打破區(qū)域壁壘,建立“大事共商、難事共議、困難共幫”的有效治理機制。同時,村里還建立了完善的治安防控體系,加強對社會治安的綜合治理,為村民們創(chuàng)造了一個安全穩(wěn)定的生活環(huán)境。

全國文明村的稱號,是西城村發(fā)展的新起點。未來,西城村將繼續(xù)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,不斷鞏固和提升文明創(chuàng)建成果,持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕,努力打造更加美麗、富裕、和諧的和美鄉(xiāng)村,讓文明之花在這片古老的土地上綻放得更加絢爛多彩。

(來源:清水縣融媒體中心 轉(zhuǎn)載:康翠霞) |