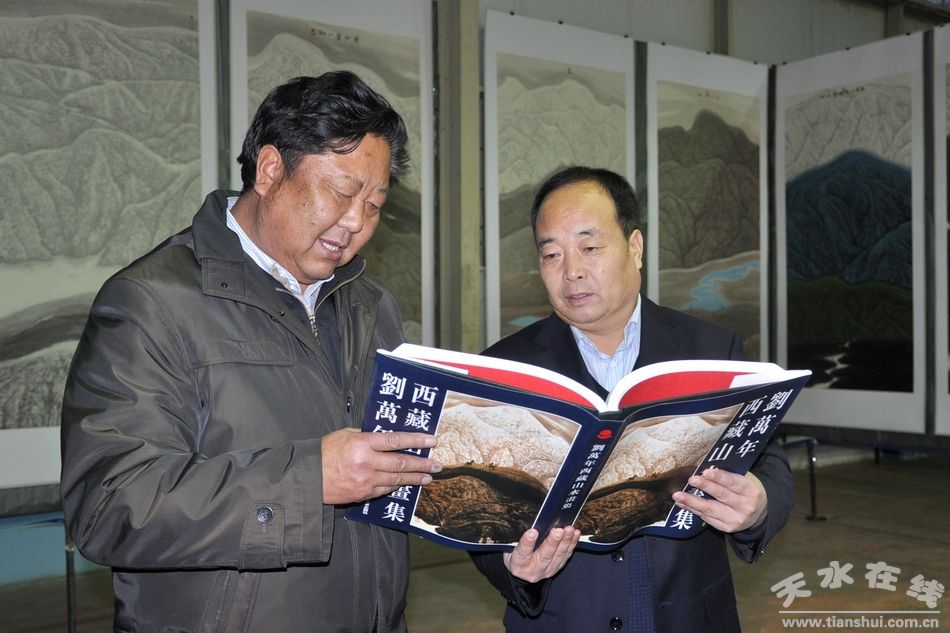

(圖左為畫家劉萬年)

劉萬年,天水秦安縣人,在西藏從事藝術創作40年。是西藏山水畫的創始人和奠基者,創造發明了30多種全新獨特的中國畫繪畫方法與技巧。1988年在臺灣與黃胄、吳冠中一起舉辦大陸創新畫家聯展。代表作《血性》入選《中國美術全集》、《山水畫名家技法圖譜》。代表作《神山圣水圖》120張八尺整宣組成,總面積369平米。在國內外舉辦過多次大型西藏山水畫個展,曾在全國性美術展覽中獲得3次金獎,2次銀獎,10多次三等獎,出版專著多部。現為中國美協會員,西藏美協理事,《西藏日報》主任編輯。

《神山圣水圖》序

■郎紹君

山水畫源起于中原地區,先后興盛于齊魯、關陜、江南,南宋以降,江、浙、皖諸省最為發達。近百年來,山水畫家遍及全國各地,出現了“嶺南畫派”、“長安畫派”以及具有特定地貌自然特征的地區山水畫風。唯獨西藏題材山水畫,鮮有人問津。這種狀態,源于西藏獨特的宗教與文化傳統、高原缺氧的自然條件,以及傳統山水畫缺少表現高原景觀的藝術經驗種種原因。

劉萬年的西藏山水畫填補了這一空白。劉萬年是甘肅秦安人,自幼習畫,19歲赴藏,至今40年。他長期任《西藏日報》美術編輯,而獨愛西藏大自然。為了探索西藏山水畫,先后兩次拒絕調往內地,三十次穿行青藏公路,又遍踏藏區山川谷壑,畫了大量寫生,拍了無數照片,潛心觀察西藏山形地貌,進而關門探索,廢畫三千,得悟西藏山水特性,并探索出與之相適應的諸多新畫法,其大量個性鮮明的作品,已見諸他的大型展覽,以及2006年在北京發行的二卷本《劉萬年西藏山水畫集》。

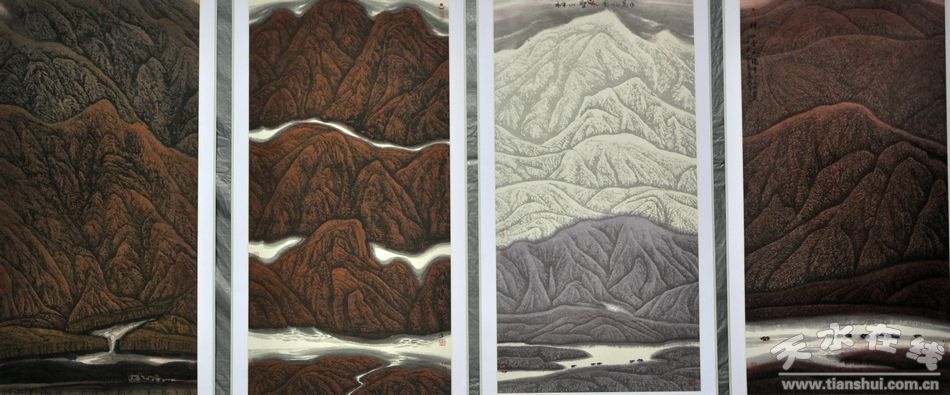

青藏高原的多數自然景觀,山體裸而無樹,肌理清晰而多變,其勢或崢嶸挺拔,或橫豎重疊,或冰封雪嶺,而空氣稀薄,透明度高,遠近難辨,古今畫法很難直接派上用場。劉萬年在多年的探索中,發現弱化筆線、強化潑墨和色彩渲染,以墨韻水痕和彩色突出山形與山石肌理,能夠營造出他理想中蒼厚、飽滿、雄大的高原山水境界。

《神山圣水圖》是一套巨型組畫,以豎形八尺宣紙為一幅,共120幅。全畫分10個段落,它們的標題,依次是《走進西藏》、《昆侖飛雪》、《可可西里》、《羌塘八月》、《圣地拉薩》、《雅江如練》、《后藏探古》、《珠峰遠眺》、《橫斷山脈》、《夢游阿里》。這120幅作品,各自獨立成形,又有長卷式的連續性。組畫創作,歷時八年(2002—2009),是筆者所見規模最大的山水作品之一,也是繼李伯安《走出巴顏喀喇》之后又一藏區題材的鴻篇巨制。

《神水圣水圖》有五個鮮明的特點,一是構圖大、滿、實;二是正面取景,以平面構成的方式把山巒、谷壑、冰川、草地疊加起來,景物層次晰然,皆如在目前。三是“局部整體化”,將山石肌理放大,求“近取其質”的效果。四是綜合潑墨寫意、設色渲染與工筆勾畫,突出景物的不同質感與光色感。五是對山石結構作適當的裝飾性處理,以使畫面產生和諧的節律。

傳統山水畫,深受道家思想影響,追求“丘園養素”、“泉石嘯傲”、“漁樵隱逸”的境界。在劉萬年看來,西藏山水畫有所不同,因為那里的山水是有“神性”的。他說:“我長期在西藏生活,藏族同胞對待生與死、物質與精神,尤其對待自然,總能以一種宗教的方式解釋和處理,我耳聞目染,久而久之,對于目之所睹,也都視若神靈,同時以宗教徒的意識進行繪畫創作。”他將這種意識融入創作,使作品與“山光水色與人親”的傳統山水畫拉開了距離。他拒絕“輕松的抒情”和“娛樂性”,而要表現“荒蠻與原始”,“沉重與悲愴”,創造“站著頂天立地,躺下也要成山成川”的“壯美”和“崇高”。為實現這一目標,他采取了如下的手段:

賦予作品超常的“體量”和“數量”;不畫點景人物,極少畫人文景觀,強化陌生感;反復呈現相似性的畫面結構,像《梵唱大悲咒》那樣,由旋律重復生出輪廻般的神秘;給作品以穩定和沉寂,使它具有一種永恒感。

一位詩人觀看劉萬年作品,留下了這樣的詩句:

山脈綿綿,一眼望不到你,蒼桑的印記。

你的溝痕,但悲不見虛空。隱隱的新綠藏匿你的初衷。生命的沉淀啊,在寂寞的冷煉中完成那樣一個過程——不死的永恒。

你的空間被你占滿,你的依托是什么?

拒絕回答。

歲月的帆實地走過,獨對靜泊凝望不歸,凝望不歸的歲月,思慕長天。

在你面前,我寬容了所有的“罪過”。

是啊,美的震撼是會使人顛狂的,就連罪過都可以寬容。

這詩似乎觸摸到了畫的“神性”。當你走進這個展覽,也會以自己的詩情去感受它。

己丑年嘉平月

(作者系中國藝術研究院美術研究所研究員,博士生導師,《中國美術全集·山水卷》主編,國家鑒定委員會委員,當代著名美術史論家。)