黨的十八大以來,天水市委、市政府以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實習近平總書記對甘肅重要講話和指示精神,按照“一產調結構、二產擴總量、三產強基礎”的總體思路,主動適應經濟新常態,準確把握應對黃金發展期、機遇疊加期和奮力跨越期,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作,開創了經濟社會高質量發展新局面,取得了決勝全面小康社會的決定性成就,譜寫了天水歷史上濃墨重彩的嶄新篇章。

歡騰的畫面猶在眼前:寶蘭高鐵開通運營,重大項目相繼開工,城市更新如火如荼,經濟發展穩步提升;惠民的樂章仍在耳畔:引洮供水潤澤秦州,居民收入屢攀新高,生態環境持續改善,城鄉面貌煥然一新;……

黨的十八大以來,天水市委、市政府以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實習近平總書記對甘肅重要講話和指示精神,按照“一產調結構、二產擴總量、三產強基礎”的總體思路,主動適應經濟新常態,準確把握應對黃金發展期、機遇疊加期和奮力跨越期,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定各項工作,開創了經濟社會高質量發展新局面,取得了決勝全面小康社會的決定性成就,譜寫了天水歷史上濃墨重彩的嶄新篇章。

(一)

農業興則基礎牢,農村穩則天下安,農民富則國家盛。

黨的十八大以來,市委、市政府把“三農”工作作為重中之重,堅持以農業供給側結構性改革為主線,聚焦高質量打贏脫貧攻堅戰,穩定發展糧食生產,大力發展鄉村產業,強化科技創新驅動,全面改善農村人居環境,持續深化農業農村改革,“三農”工作在全市發展中發揮了“壓艙石”作用。2020年,全市農業增加值達到100.6億元,較2012年增長57.5%;農村居民人均可支配收入達到9072元,較2012年增長134.78%。

——脫貧攻堅戰全面打贏。92.08萬貧困人口穩定脫貧,貧困發生率從43.26%下降為零,現行標準下貧困人口全面脫貧、貧困村全部出列、貧困縣區全部摘帽,歷史性解決了長期以來困擾天水人民的絕對貧困問題。

——農產品供給能力不斷提升。深入實施“4+2”農業產業振興行動,糧食生產連續10年穩定在110萬噸以上,2020年全市果品總產達到360萬噸,較2012年增長近3倍;蔬菜總產達到400萬噸,較2012年增長約1.5倍;農產品供給上實現了由“吃得飽”向“吃得好”“吃得安全”轉變。

——產業品牌效應日益彰顯。堅持“一業一牌”“一業多牌”發展理念,深入實施品牌帶動戰略,全市種植業有效期內“三品一標”農產品達211個,“花牛蘋果”品牌評估價值位列全國果品品牌價值榜前15強,眾興菌業成功上市。麥積區成功創建全國農村一二三產業融合發展先導區,秦安縣安伏鎮創建為國家農業產業強鎮,麥積區花牛蘋果產區入圍全國特色農產品優勢區。

——農村人居環境極大改善。把農村人居環境整治作為實施鄉村振興戰略的一場硬仗,聚焦農村“臟亂差”問題,率先在全省實施了以垃圾處理、污水治理和公廁改造為重點的人居環境治理項目,山鄉面貌煥然一新。

如今,我市正在按照“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”的總要求,奮力書寫鄉村振興的新篇章!

(二)

工業穩則經濟穩、財政穩;工業強則發展強、實力強。

20世紀60年代起,天水憑借有利的地理位置和特殊的地形條件,成為三線布局和建設的重要城市之一,東北、華北等地的一批企業相繼遷建天水后,不僅讓全市經濟迅速崛起,也創造了一個輝煌的工業時代。正是得益于“三線”建設時期的布局積累,奠定了天水工業經濟發展基礎,催生出以裝備制造業為主的產業體系。

黨的十八大以來,市委、市政府認真落實習近平總書記關于制造強國戰略的重要論述,強龍頭、補鏈條、聚集群,擴大總量、提升質量、優化存量、培育增量,全市工業結構不斷優化,工業經濟成為拉動城市經濟增長的主要動力。

——工業經濟穩中有進。全市規模以上工業增加值年均增長10%,連續9年高于全省平均增速;提供了近5萬人的就業崗位;全市電子信息產業規模突破百億元大關,總量占到全省70%以上。

——產業結構逐步優化。全市機械制造、電工電器、電子信息、醫藥食品、建筑材料五大優勢產業總量占規上工業比重達81%,裝備制造產業集群初具規模,總量約占全省的三分之一,逐步形成電子信息產業集群、電工電器產業集群、機械制造產業集聚區。去年9月,市政府與東旭集團成功簽約新材料產業園項目,我市在發展電子信息材料產業、補齊產業短板、延伸和完善產業鏈方面又邁出了堅實的一步。

——智能制造水平進一步提升。建成開通5G基站829個,5G網絡覆蓋主城區(秦州區和麥積區)及五縣重點區域,行政村實現光纖寬帶全覆蓋。

——發展環境不斷改善。出臺了《關于進一步實施工業強市戰略的意見》《天水市深入推進工業強市戰略實施方案》《天水市重點產業鏈鏈長制度實施方案》《工業強市表彰獎勵辦法》等系列行之有效的政策措施。

“天水未來發展的機遇在工業,潛力在工業,希望也在工業。全市上下一定要站在戰略和全局的高度,堅定不移實施工業強市戰略,堅持把工業作為穩增長促發展的‘第一支撐’和調結構促轉型的‘最大引擎’。”在今年召開的全市工業產業高質量發展推進會上,市委書記王銳在會上旗幟鮮明地強調。

天水,吹響了重振工業經濟雄風的集結號!

(三)

文化,是旅游的靈魂;旅游,是文化的載體。

黨的十八大以來,市委、市政府將厚重的歷史文化積淀和得天獨厚的自然環境資源疊加成文旅融合發展優勢,以建設文化旅游強市為抓手,以繁榮文化事業、發展旅游產業為重點,著力培育打造文化旅游首位產業,全市文化旅游業步入了轉型升級、加速發展的新階段。2012年以來,全市旅游接待人數達24208.85萬人次,年均增長22.65%;實現旅游綜合收入1430.46億元,年均增長25.3%,文化旅游業綜合收入占全市GDP比重不斷攀升。

為了推動文化旅游產業快速發展,市委、市政府出臺了《關于加快建設文化旅游強市的實施意見》《天水市文旅強市戰略實施方案》《關于支持文化旅游項目建設的辦法》《關于加快文化旅游產業高質量發展的實施意見》等一系列政策性文件,吸引了萬達集團、恒大集團、陜西白鹿倉集團等國內知名文化旅游企業先后落戶天水,全市文旅及相關企業數量達到1000個,規模以上文旅企業達到40個……麥積山大景區建設進展順利,麥積山游客服務中心等項目即將建成,西關片區古城保護與綜合利用、白鹿倉國際旅游度假區、奧特萊斯小鎮等項目加快實施,天水大劇院、弘文園、工業博物館相繼開園開館,《天水千古秀》劇目精彩亮相,京東TDC城市倉、省建投天水總部經濟城等項目建成投運,秦州萬達廣場城市商業綜合體即將營業。

項目落地,文化“盤活”,文旅品牌打造和營銷方式也隨之創新。策劃開展了“全國百家網絡媒體看天水文旅”“世界文化遺產在身邊”“網絡大V天水行”等線上線下一體化文化旅游互動宣傳營銷活動,助力了全市文旅市場振興,奏響了發展新樂章。

同時,全市上下深入實施“商貿活市”戰略,完善商貿流通基礎設施,優化商業網點布局,擴大內需、促進消費,提升對外開放水平,大力發展電子商務,呈現出百花齊放的局面。特別是天水國際陸港、天水糧食倉儲生態物流園、國家跨境電子商務綜合試驗區加快建設,外貿進出口總額穩定增長,推動了商貿流通產業的加快發展。

蓬勃發展的第三產業已經成為天水穩增長的強支撐、轉型升級的新動能、拉動全市經濟增長的重要力量。未來,天水還將進一步突出重點,務求實效,以第三產業高質量發展助推全市經濟社會高質量發展。

(四)

民之所盼,政之所向。著力保障和改善民生,是擔當,是情懷,更是莊嚴承諾。

黨的十八大以來,市委、市政府堅持把保障和改善民生擺在更加突出位置,以“只有起點、沒有終點”的思想認識,出臺了多項民心工程,詮釋了“德莫高于愛民,行莫高于利民,政莫高于親民”的執政理念。

——城鄉居民收入大幅提升。全市城鎮和農村居民人均可支配收入分別由2012年的15009元、3798元提高到30057元、9072元。

——就業與社會保障事業穩步推進。累計新增就業50多萬人;社會保障體系日益健全,城鎮職工基本養老保險待遇標準、城鄉低保指導標準和特困人員救助供養水平逐年提高。

——衛生健康服務體系更加完善。深入推進健康天水建設,市婦幼保健院遷建、市中心血站遷建、秦州區醫院遷建等一批醫療衛生基礎設施項目建成并投入使用,天水傳染病醫院改擴建及清水等縣區醫院易地搬遷加快推進,醫療衛生服務能力不斷增強。

——教育事業更加優質均衡發展。“十三五”期間,新建市一中麥積分校、市三中新校區等城區學校27所,建成義務教育標準化學校803所,中小學D級危房全面消除,增加城區義務教育階段學位3.1萬個。天水職教園區加快建設,秦安“園區+走教”辦學模式得到教育部肯定。

一件件,一樁樁,順民意,暖民心,群眾的獲得感幸福感安全感不斷增強。

——飲水更加安全。全市水利建設史上最大的民生工程天水城區引洮供水工程建成通水,跨越半個多世紀的“引洮河之水,濟秦州之困”的引洮夢終得圓滿,秦州、麥積兩區居民不再為吃水難發愁。

——住房更加寬敞。加快推進以保障性住房和棚戶區改造為主要內容的保障性安居工程建設,羅玉小區、東方紅村等地城市更新順利推進,我市居民的居住條件和生活環境根本改善。

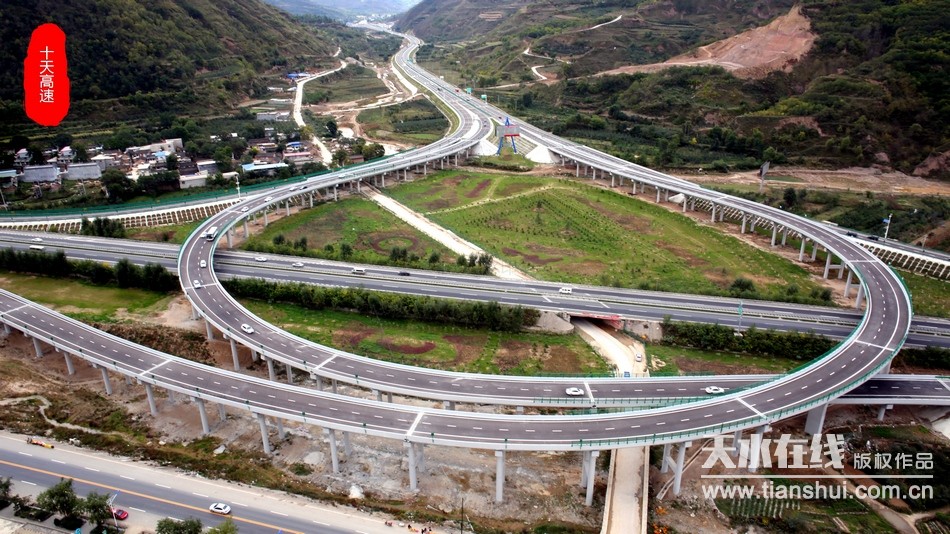

——出行更加便捷。十天高速、天平鐵路、寶蘭高鐵相繼通車,成紀大道、秦州大道、麥積山大道、東柯大道、麥甘公路等干線公路項目建成通車;紅橋、天秀橋、天潤橋、二十里鋪大橋、峽口渭河大橋相繼建成;省內首條有軌電車建成運營,天水軍民合用機場遷建、繞城高速公路加快推進,天平高速即將建成,天隴鐵路開工建設;縣縣通鐵路、通高速公路的目標即將變成現實。

——環境更加優美。牢牢扛起生態環保政治責任,勒緊生態環保的緊箍咒,打響藍天、碧水、凈土三大保衛戰,著力推動渭河流域生態保護和高質量發展,大力實施生態綜合治理和修復工程,森林覆蓋率達36.45%,中心城區綠地率達35.8%,空氣質量優良天數比例達到97%以上,水質優良比例達到100%,“天水綠”“天水藍”觸目可及,天水之間—人與自然和諧共生。

——社會更加和諧。統籌防范化解重大風險,法治天水、平安天水穩步實施,掃黑除惡專項斗爭成效明顯,民族團結、宗教和順局面進一步鞏固擴大。

這些浸透著為民情懷的“民生賬本”,記錄下市委、市政府“以人民為中心”的發展理念,彰顯了黨和政府濃濃的為民情懷。

(五)

黨建引領,行穩致遠。

黨的十八大以來,市委緊扣全面從嚴治黨主線,選干部配班子,建隊伍聚人才,抓基層打基礎,改作風強本領,黨建工作在創新中不斷煥發出新的活力,為推進天水高質量發展提供了有力的組織保證和人才支撐。

“欲事立,須是心立。”堅持思想引領、持續錘煉黨性、強化理論武裝,是全市黨員干部保持同心同向、步調一致的根本保證。九年來,黨的群眾路線教育實踐活動、“三嚴三實”專題教育、“兩學一做”學習教育、“不忘初心、牢記使命”主題教育、黨史學習教育等集中教育接續推進,如一股浩蕩春風,讓黨員干部心靈受到了蕩滌、思想受到了洗禮,群眾觀念得到了深化,引領科學發展能力得到了提升。

為政之道,貴在用人。全市認真貫徹落實中央關于干部隊伍建設的一系列新部署新要求,堅持正確選人用人導向,重視在改革發展穩定一線和脫貧攻堅主戰場鍛煉識別干部,持續加大年輕干部和“三方面”干部培養、選拔、使用力度,在全省首推村黨組織書記和大學生村文書兩個“專職化”建設,干部選任工作的程序和方式更加科學規范,管理、考核、監督機制更加健全完善,領導班子和干部隊伍建設邁上新臺階。

立政之道,察吏為先。我市嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神和省、市《實施辦法》,深入開展“作風建設年”活動和“抓作風提效能促發展”專項行動,扎實推進為基層減負工作,堅決整治形式主義官僚主義,黨風政風進一步好轉。堅持一體推進不敢腐、不能腐、不想腐,始終保持懲治腐敗高壓態勢,著力推動政治監督常態化具體化,深挖徹查涉黑涉惡腐敗問題和“保護傘”,黨風廉政建設和反腐敗斗爭壓倒性態勢持續鞏固。

……

攻堅克難,開拓創新,奮發有為,跨越發展,這是黨的十八大以來的天水亮色,也必將是開啟“十四五”新征程的天水底色。站在新的歷史起點上,天水將繼續在習近平新時代中國特色社會主義思想的指引下,篤定目標再出發,凝心聚力再拼搏,努力譜寫加快建設幸福美好新天水、不斷開創富民興隴新局面天水篇章。

(天水在線編輯:陶靜) |