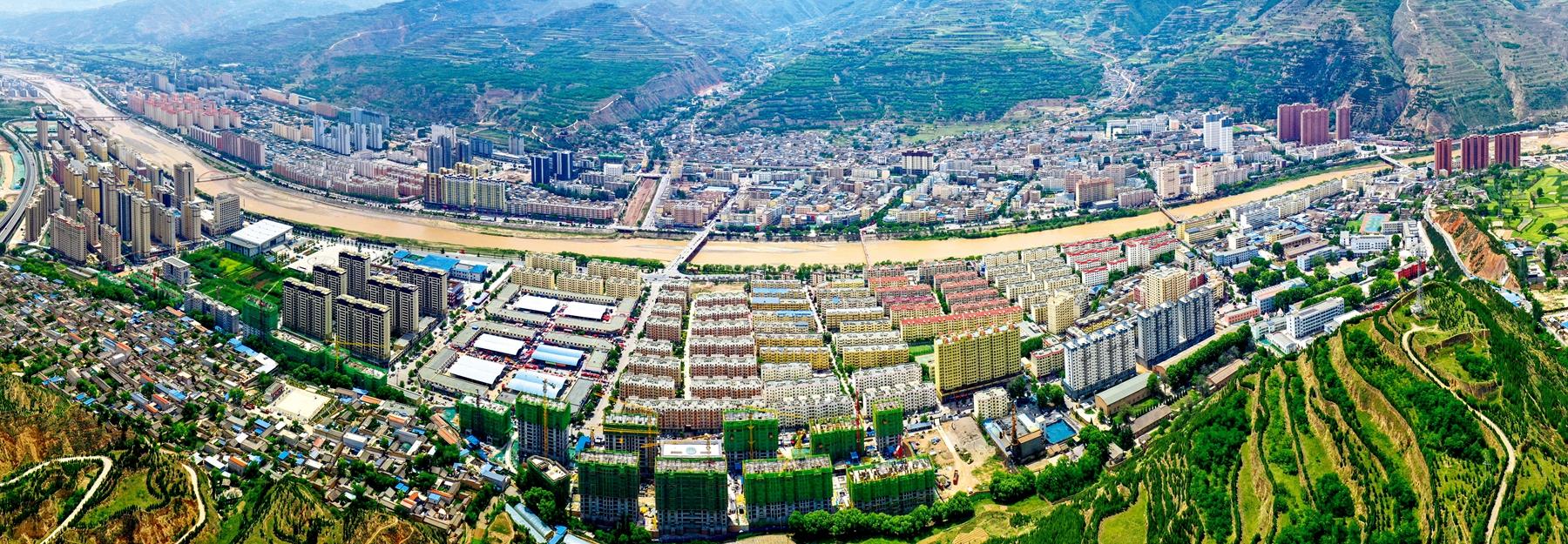

武山史稱寧遠,位于甘肅省東南部渭水河畔,是中華民族古文化的發祥地之一。自西漢以來,這里就是“絲綢之路”南路通道的必經之地,亦是中西經濟文化匯合的要塞。追溯歷史,遠在38000年前,境內渭河兩岸就有人類蹤跡,原始先民已在這塊土地上生息繁衍,創造了史前文化。東漢靈帝中平五年(公元188年)在此建縣。

武山物產豐富,鐘靈毓秀,人杰地靈,文化底蘊深厚,發展潛力巨大,具有“十有”的特點。

有山——地處秦嶺山地北坡西段與隴中黃土高原西南邊緣復合地帶,南部諸山屬西秦嶺山系,北部諸山屬隴山山系,山川秀美、風景各異。因武城山而得縣名,天爺梁海拔3120米,為天水市最高峰。魯班山丹霞地貌奇峰險絕,鐵籠山狀如鐵籠為三國古戰場,云霧山流云走霧變化無常,太皇山空氣稀薄常年積雪,老君山峽勢天險怪石林立,盤龍山山勢雄偉狀若游龍。全縣森林覆蓋率24.2%。

有水——“曉山樹外帶煙青,渭水西來抱古城”(《明萬歷寧遠志》)。武山水資源豐富,黃河一級支流渭河從距武山縣28公里的鳥鼠山發源地滾滾而來,至鴉兒峽麻黃灘入縣境,自西向東橫貫全縣腹部,在縣內匯納榜沙河、漳河、山丹河、大南河、聶河五條支流,干流總長48公里,多年平均徑流量4.87億立方米,激蕩的渭水孕育出紋理別致、質地獨特的渭河奇石。年久沖擊形成的渭川土地肥沃,灌溉便利,是武山設施蔬菜主產區。

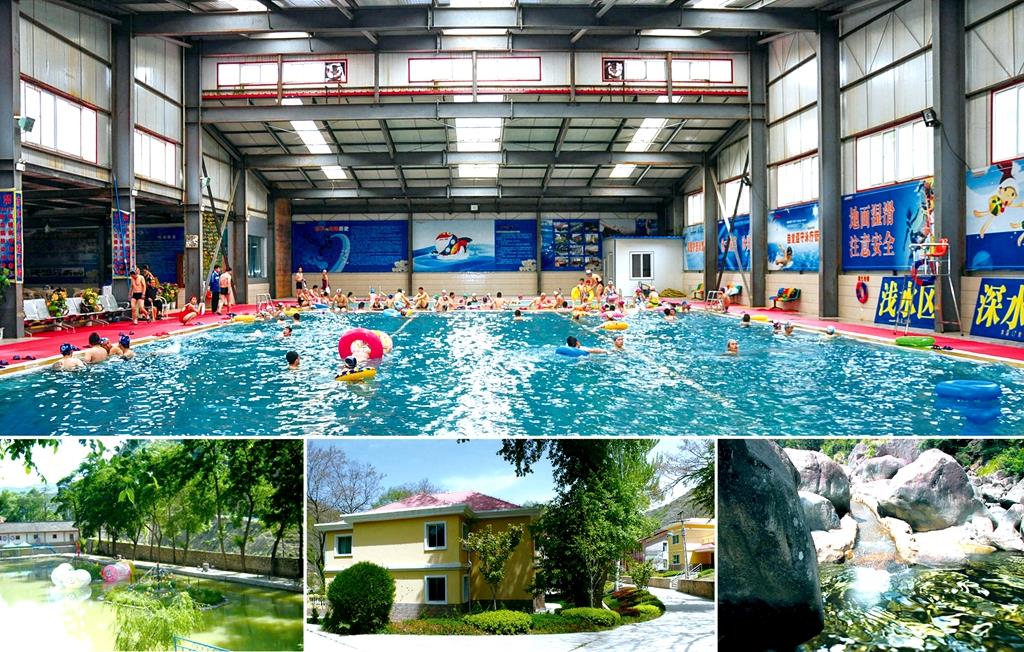

有泉——“蒸清水燠世爭傳,南峪溫泉殆宛然。瀉出石中湯樣沸,溢澄池內鑒般濂。”(《明萬歷寧遠志》)。武山溫泉為寧遠八景之一,被譽為“西北第一泉”,平均水溫39℃,屬低硫高酮負碳酸溫泉,水質富含天然氡因子,能治療50多種疾病,尤其對皮膚病、風濕病療效顯著,為極具醫用價值的復合型礦泉。1953年,省衛生廳在溫泉籌建省康復醫院,療養抗美援朝戰爭中負傷的志愿軍傷病員。1957年,更名為甘肅省武山礦泉療養院。1956年,組建蘭州鐵路局洛門療養院。

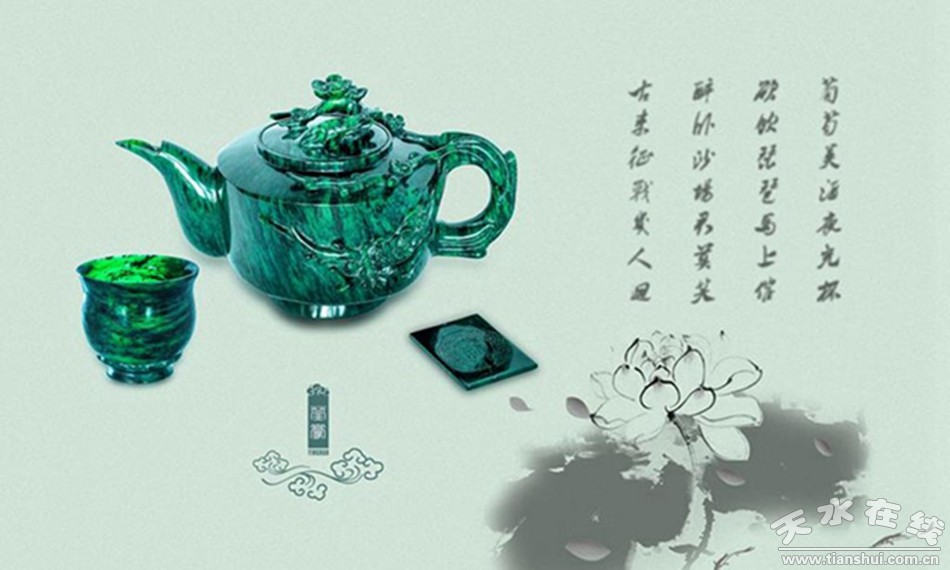

有玉——唐朝詩人王翰作千古絕唱“葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催。”使武山夜光杯久負盛名。武山是“隴上玉器之鄉”,享有“眾山皆藏玉”的美譽,馳名中外的夜光杯是用鴛鴦玉精雕而成。加工制作的各類鴛鴦玉工藝品色彩斑斕、晶瑩剔透,是收藏和饋贈親友的佳品,1982年國家領導人贈送給尼泊爾國王的“雙龍杯”就是武山鴛鴦玉。境內非金屬礦產資源豐富,已探明鴛鴦玉、石灰石、大理石、花崗巖等礦產10余種,其中,鴛鴦玉儲量3.2億立方米。

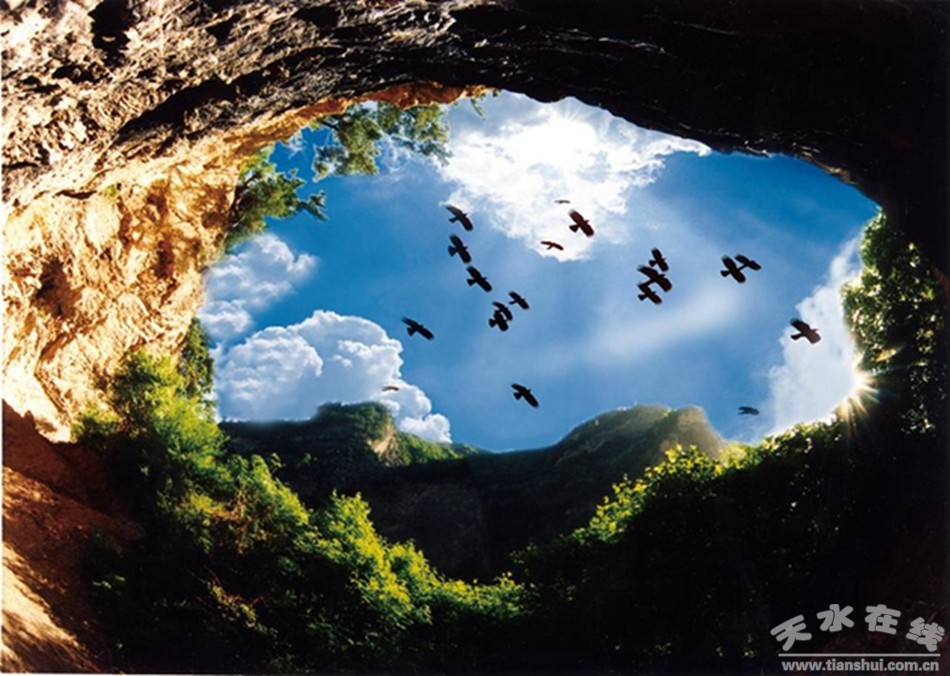

有洞——武山是國家全域旅游示范區首批創建縣,旅游資源豐富,4A級景區水簾洞位于蓮花峰下的天然石洞內,雨水飛流直瀉,似珠簾懸掛,故名。水簾洞石窟群始建于十六國后秦時期,現存歷代窟龕69個,造像160余身,浮雕42幅,壁畫(彩繪)2440平方米,古建筑8座,2001年被列為全國重點文物保護單位。“砍盡南山柴,修起拉梢寺”,拉梢寺摩崖浮雕大佛通高42.3米,為世界最大的摩崖浮雕。“2014中國·武山水簾洞拉梢寺世界第一摩崖大佛祈福文化旅游節”被納入第四屆敦煌行·絲綢之路國際旅游節系列活動并每年舉辦,吸引著國內外游客旅游觀光、祈福納祥。

有菜——武山是國家級蔬菜標準化示范縣、全國綠色農業示范縣、全國首批設施蔬菜標準園創建縣、全國蔬菜產業重點縣、“中國韭菜之鄉”。建成集科技研發、示范推廣、技術培訓、良種培育、旅游觀光為一體的武山蔬菜產業科技示范園區,蔬菜種植面積40萬畝,總產量132萬噸,總產值24.5億元。武山油菜花海名片登上國慶70周年天安門廣場彩車,武山韭菜、蒜苗、豆角為國家地理標志證明商標,“武山韭菜”入選“甘味”農產品目錄,番茄、黃瓜、萵筍等13類蔬菜25個產品被認定為國家A級綠色食品,“瑞德園”蔬菜商標被評為甘肅省著名商標,蔬菜全產業鏈成為群眾增收致富的首位產業。

有魚——生態環境優美,尤其是渭河以南地區,森林覆蓋率達30%,水質清澈、低溫清冷,龍臺鎮上河峪屬秦嶺細鱗鮭種質資源保護區,是中華鱘、金鱒、虹鱒等冷水魚養殖的理想區域。依托綠水青山資源稟賦,建成苗種繁育場和20多個規模化冷水魚休閑漁場,形成“山溪河畔漁家樂”,所產冷水魚肉質細嫩鮮美,吸引大量游客前來品嘗,已成為群眾增收致富的一張綠色“銀行卡”,年產值達5000余萬元。

有文——武山是“中國書畫藝術之鄉”“中國民間文化藝術之鄉(旋鼓舞)”,武山旋鼓列入國家級非物質文化遺產名錄。文化燦爛,有紅色文化、三國文化、祈福文化、石窟文化、非遺文化、民俗文化、農耕文化、詩詞文化、鄉賢文化、古堡文化等十種特色文化資源。文物古跡眾多,有仰韶、馬家窯和齊家文化遺址36處,水簾洞、木梯寺、狼叫屲、圣壽寺為國家級文物保護單位,省級文物保護單位7處。新組建的渭川書院,將挖掘渭川文明、凝聚鄉賢智慧、傳播國學經典、弘揚縣域傳統。全縣有中書協、中美協會員10人,省書協、省美協、省作協會員101人。武山大地深植紅色基因,紅一、二、四方面軍先后途徑武山,鴛鴦鎮費家山毛澤東長征宿營地成為重要的愛國主義教育基地。1935年9月,成立中國共產黨天水地區第一個黨支部,即中共武山劉坪支部;1936年9月,建立隴右最早紅色政權武山縣蘇維埃政府。

有武——武山是“全國武術之鄉”。武山武術源遠流長,崇文尚武底蘊深厚,縣境古代為豲、羌部族活動地區,自秦漢、三國至唐、宋、明、清戰亂不斷,形成的縣民尚武之風世代傳承,武山人民以勤勞勇敢、崇文尚武而著稱。全縣習武蔚然成風,有六合拳、八步轉等地方拳和國家套路、梅花槍、通備拳、硬氣功、太極拳等門類,常年習武人數達7萬多人,每年正月舉辦全縣武林之春武術表演大會。成立了縣、鄉武術協會,組建武術隊65個,武山武術代表隊多年來在國家級比賽中獲得獎牌300多枚。深入開展“武術進校園”,為國家培養了一大批武術后備人才。

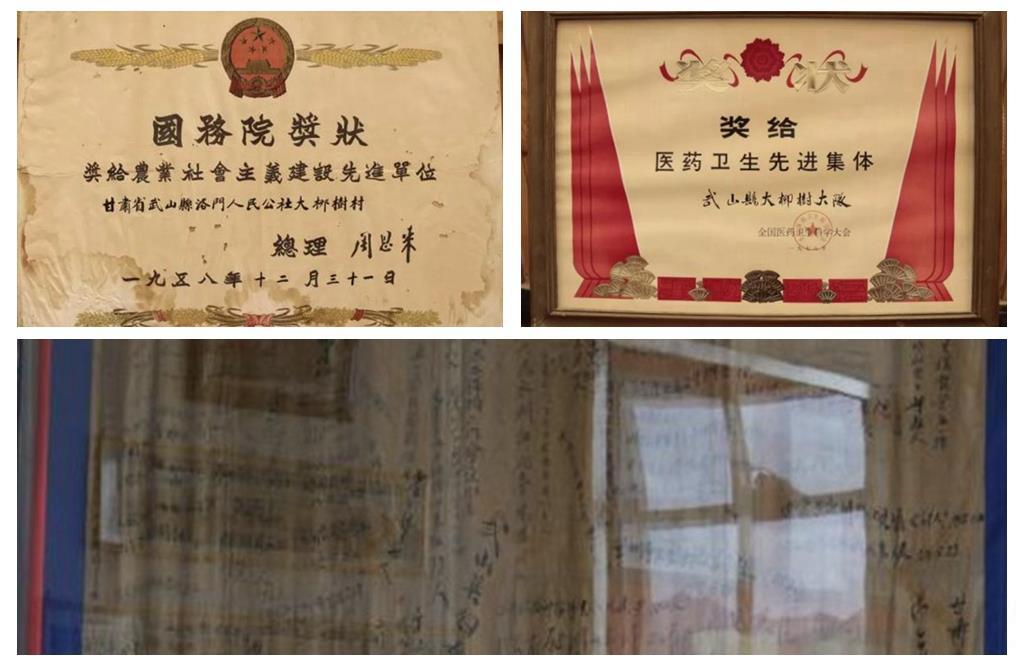

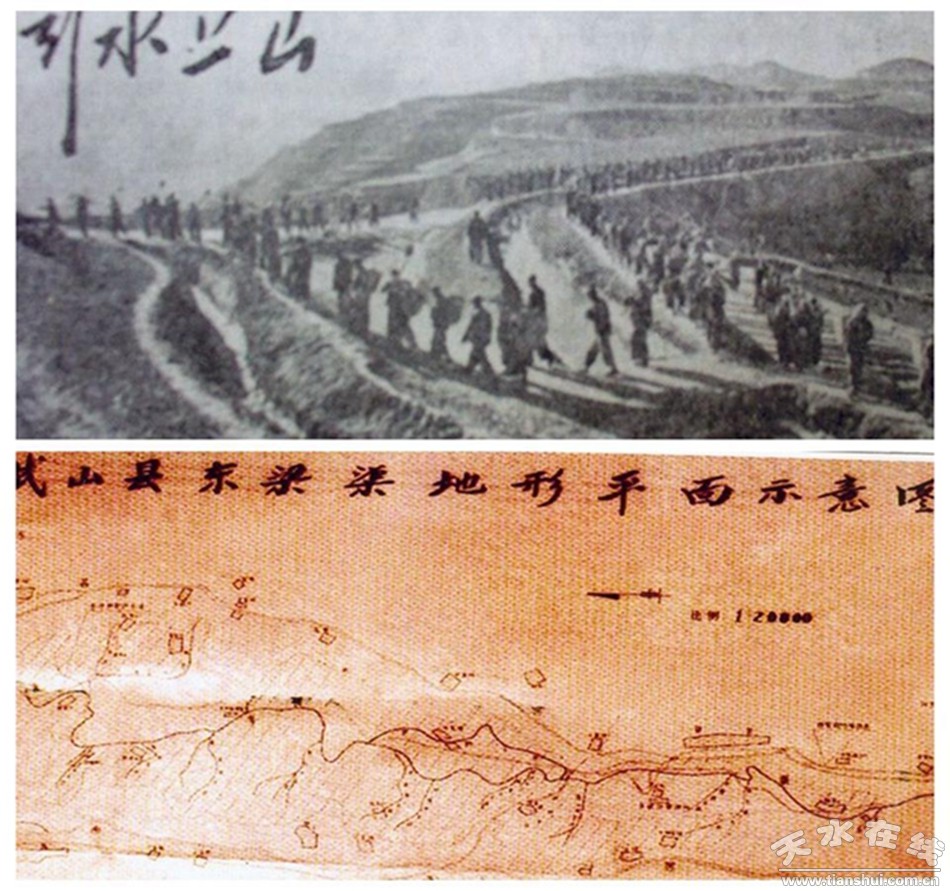

有人——武山人民有“崇文尚武俠義情,善酒好訟坦誠心”的性格特點。三國名將龐德、北宋刺史王君萬、清代總兵王雄和解放戰爭時期的全國戰斗英雄郭化如、張保英等武界英才馳騁疆場。明洪武間有“氣節凜然,使京師猾豪斂跡”的山西道御史趙克欽和人稱“真御史”的江西道御史王愨;50年代社會主義革命和建設中,自力更生、征山戰水的干部群眾,建成東梁渠引水上山水利工程,使得武山、甘谷兩縣4個鄉鎮1.5萬畝旱地變成水澆田,形成偉大的東梁渠精神,洛門鎮大柳樹村獲得農業社會主義建設先進單位、愛國衛生運動先進單位殊榮,成為全國典范。新時代,50萬熱情好客的武山兒女和一大批在外鄉賢,以優良傳統和自強不息的拼搏奮斗精神,創造著武山發展的新成就。

(天水在線編輯:馬文潔) |