武山縣融媒體中心2月23日訊(記者 薛小瑞 何慧 李竹青 馬國棟 王軍)武山縣洛門鎮(zhèn)龍泉村,省級非遺“武山木雕”代表性傳承人康向陽家的客廳,酸梨木做成的張半桌浮雕精美、雕工精湛,手法細膩、古色古香,使整個廳房頓感古典莊重。這組木雕家具出自他的兒子康鋒斌之手,康鋒斌知道父親的喜好,更珍視父親對自己手藝的中肯,用心做幅張半桌是對父親最好的致敬,父子倆在木雕上有著共同的追求。

五十多年前,十六歲的康向陽拜師學藝,學會了農(nóng)村木活、民用建筑、時興家具的制作手藝,走上了木匠的行當。1974年,龍泉大隊建筑隊成立,干了幾年木活的康向陽進入建筑隊,做了木工。康向陽老家洛門鎮(zhèn)龍泉村向北5公里,坐落著世界最大的摩崖浮雕——拉梢寺摩崖浮雕大佛。1987年,政府計劃在浮雕頂部加裝一組遮雨棚,工程投資少,康向陽所在的企業(yè)不想接這個活。他抓住機會,主動接了第一單,“三建支持設備,我以私人名義干。”康向陽打了人生“第一桶金”,自此,手藝聞名十里八鄉(xiāng)。1992年起,他開始組建團隊,從此轉行仿古建筑。

古建筑、古家具,都有精密的魯班鎖。所有榫卯之間的奧秘,既是木匠匠藝領域的訣竅,也是國粹。康向陽學藝、走藝的過程中,碰到了很多難題。一次,在拆除一座古建筑時,門臉部分的木結構嚴絲合縫、環(huán)環(huán)相扣、無人能解,拆除過程面臨難度。最后,挑頭的人只能下令用纜繩拉倒整個木結構。這次拆除過程令康向陽十分心痛。勤奮好學成為康向陽開啟木雕藝術大門的一把鑰匙,在幾代木雕師傅的精心傳承及自己的努力下,他最終成為一名受人尊敬的手藝人。

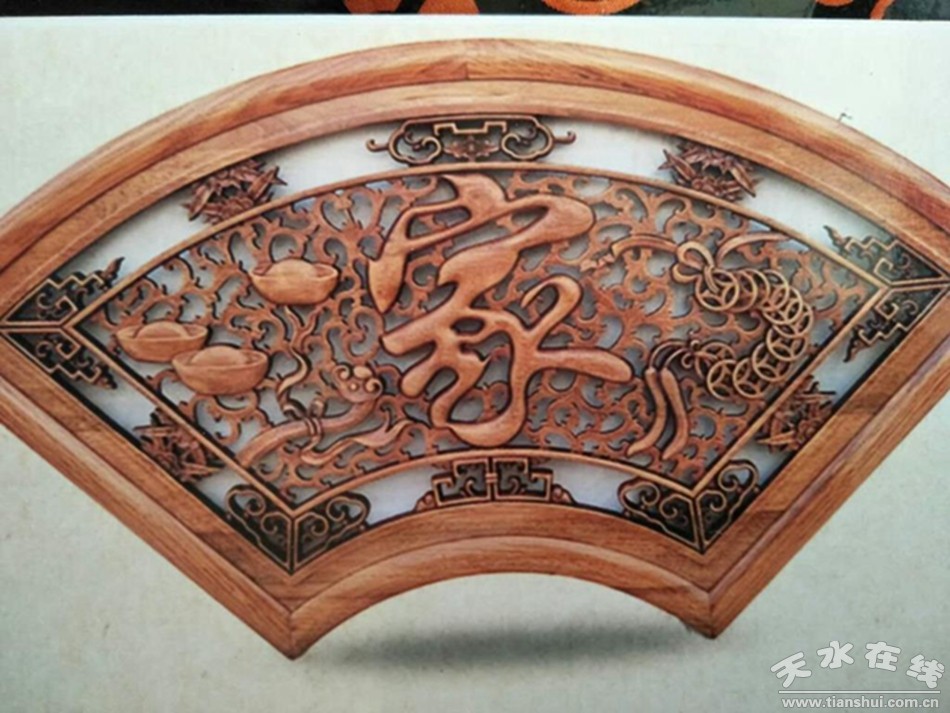

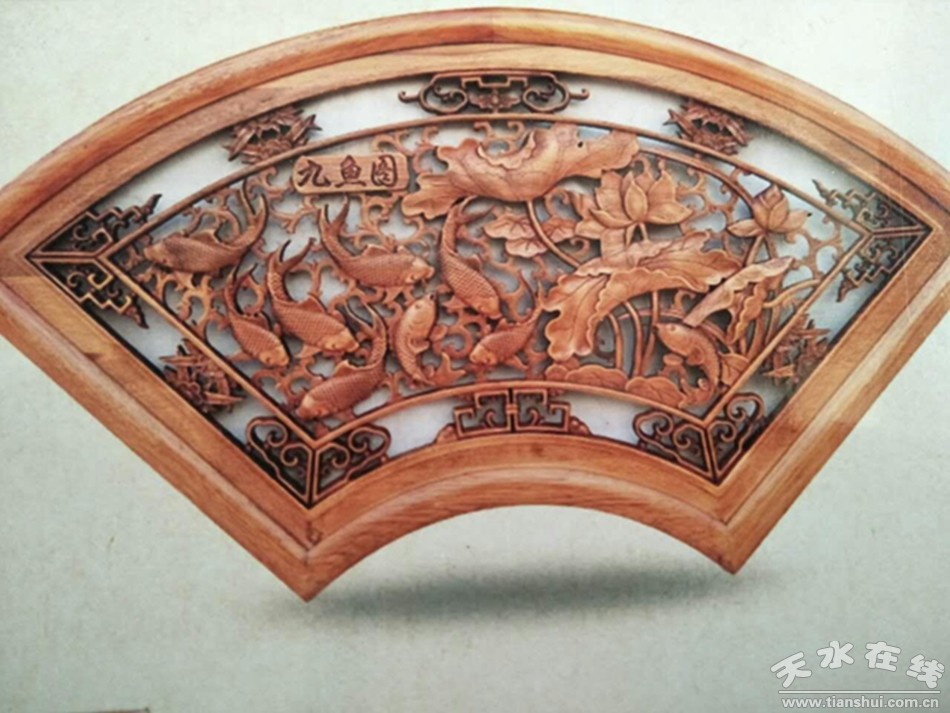

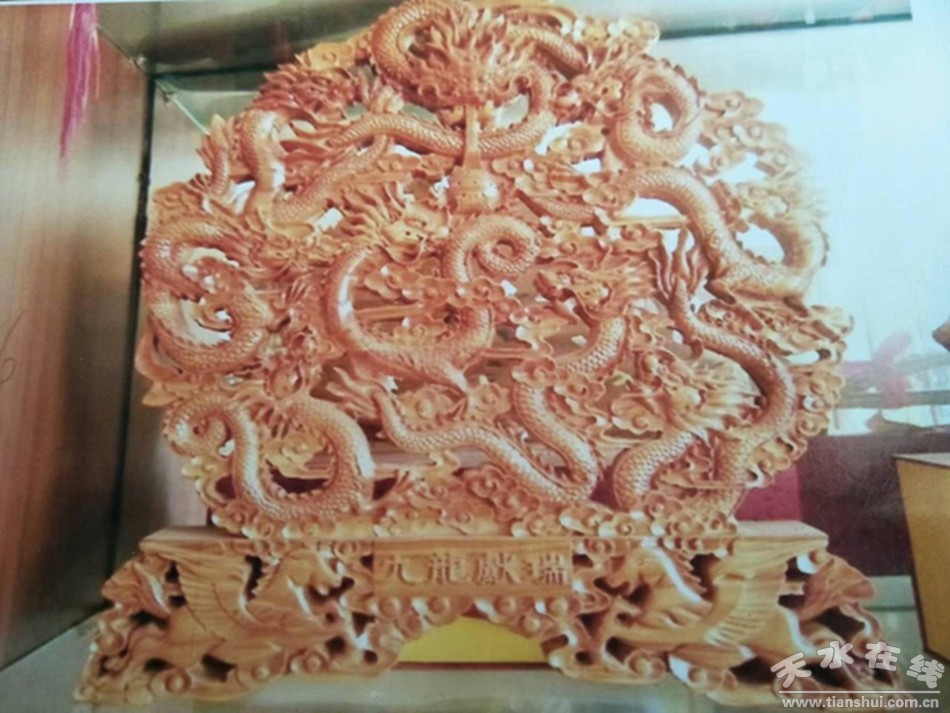

武山水簾洞石窟群聞名遐邇,康向陽就生活在這片氤氳著文化氣息的古老土地。在設計水簾洞混元門的時候,他就考慮了它的影響力,大手筆設計,兩層雙重檐,其中稱絕的當是八仙賀壽、牡丹、蝙蝠、葡萄、松鼠等木雕構件,涵蓋著濃厚的傳統(tǒng)文化意蘊。藝術創(chuàng)作,并不是閉門造車,始終是要走向大眾,面向市場的;更要留下經(jīng)典,走向未來。他的雕刻工藝與時俱進、日趨精湛,面對每一份材料,都要精心構思設計,盡量體現(xiàn)觀賞性和實用性,在設計和雕刻中融入自己的藝術感觀,盡力做到造型美觀,讓群眾喜聞樂見。

手握刻刀五十年,從木雕學徒到省級非遺“武山木雕”代表性傳承人,他深刻懂得傳統(tǒng)文化藝術在傳承上的艱難。默默堅守幾十年,他盡情施展鏤雕、透刻、浮雕和鏤、刮、鏤空等雕刻技法,眾多木雕作品還原著歷史的風貌,讓人們重溫著燦爛的文化,在觀賞的同時,給人以美的享受,并將精湛的技藝傳授給徒弟。做事認真,干活扎實,為人和善,手藝精細,技藝和人品都為康向陽贏得了好口碑,康氏木藝在武山木雕行業(yè)獨樹一幟,成為武山非物質文化遺產(chǎn)領域一張響當當?shù)拿?/FONT>

傳統(tǒng)木雕工藝精雕細琢,耗時耗力,“我前前后后修建的仿古建筑大大小小不下220座,其中民宅20余座,也就收了20多個徒弟,因為這門手藝太費精力,而且出活慢。”作為省級非遺“武山木雕”傳承人,康向陽深感責任重大,讓他倍感欣慰的是,他的兒子、兒媳、女兒、女婿、兄弟、侄兒等家里人都對木雕感興趣,都跟著他一起干。兒子康鋒斌,自小愛好繪畫,20年前師從天水畫家蔣岫,學壁畫,搞彩繪,設計圖紙,一直在仿古建筑行業(yè)打拼,近些年進入木雕領域,進步很大。

對于武山木雕的傳承與發(fā)展,康向陽有著自己的深刻理解:無論是何種民間技藝,大多與“傳統(tǒng)”掛鉤,“手把手相傳和父子師徒相承”的方式,是這些技藝最原始,也是當前仍在延續(xù)的傳承方式。新時代,非遺的傳承模式、發(fā)展方式,都面臨著加快轉變的境遇,如果還是抱著傳統(tǒng)的方式和模式,勢必使民間技藝越來越走向封閉與沒落。抱著這一堅定的想法,康向陽積極投身于武山木雕的傳承事業(yè)中。

(新聞來源:武山縣融媒體中心 轉載:馬文潔) |