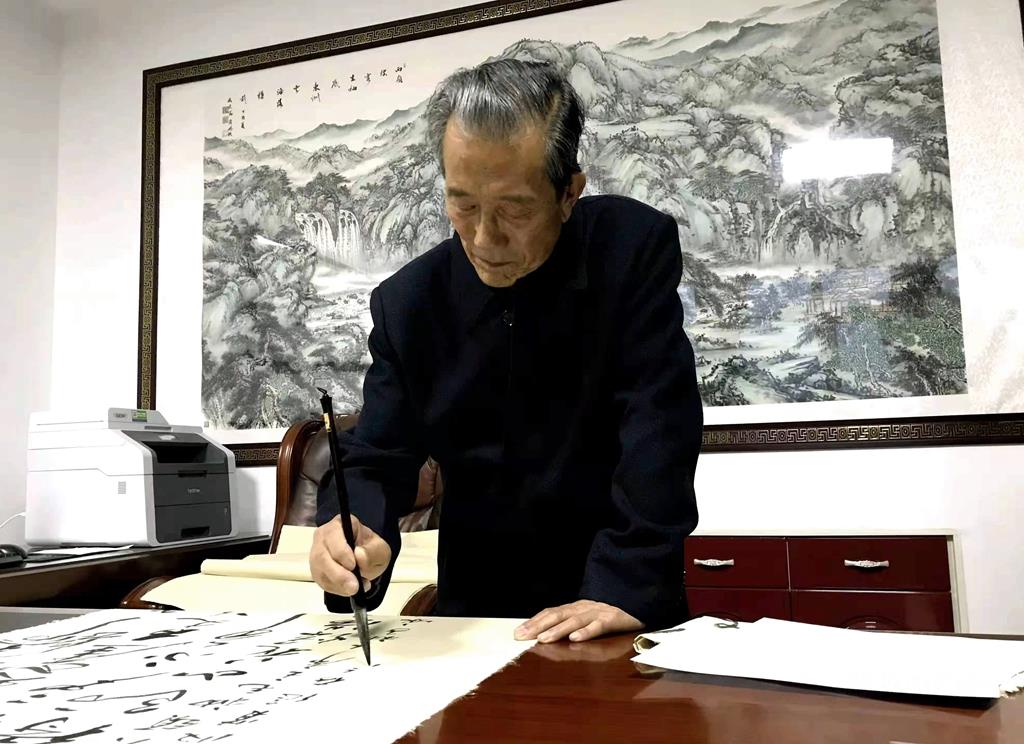

書劍同源 法度自然

——記張鴻謀先生及其書法藝術

丁 勝

提起已故張鴻謀先生,在武山可謂家喻戶曉、婦孺皆知,就是在甘肅武術、醫學和書法三界,也是大名鼎鼎、備受推崇。張老是我國著名中西醫結合專家、醫學博士、世界著名武術家,躬耕杏林五十余載,矢志不渝始終馳騁、耕耘于醫武大道之上,以習武、行醫、研字為人生三樂,自號“三樂堂主”。

張老祖籍山西,明萬歷年間西遷甘肅,輾轉奔波至武山咀頭,嗣后三年,繼續西遷至馬力鎮落腳。其父是忠厚善良的中國舊式典型農民,目不識丁卻知曉大理,拳腳功夫不淺但待人謙和、樂善好施,鄉里鄉外人稱張善人。張老排行老三,自幼聰明睿智好學,在父親的悉心傳授下,經過幾載苦練,一趟祖傳紅拳打起來有模有樣,虎虎生威,上高小、中學時同齡人一兩個已不是他的對手,所以,村子里稱他為“小把勢”。

在蘭州大學醫學院求學之初,一個偶然的機會有幸結識了中國通備一代宗師馬鳳圖先生,從此步入了通備之門,開始了他真正意義上的習武、書法大進之路。馬鳳圖,通備武學集大成者,中國著名書法家,馬氏通備武學宗師,中國名醫和世界著名武術家。張老早年就拜在馬鳳圖門下,系統地學習了以“通備勁”為核心的通各門拳械和中醫、書法理論,在馬鳳圖和“馬氏四杰”和精心傳授下,張老的武學和書法精進不少,后經過幾十年的研習與思考,張老的書法和他的武學一樣,璀璨奪目,熠熠生輝。

張老武藝超群,劍術輕快飄逸,猶如游云飛風。先生治書法,自幼習之,初學趙孟頫、柳公權,后轉而效法右軍“煙霏潔露,若斷而連”。先生書法,眾體兼備,而尤善行草,且把通備武學理念融入其中,以武學之神而練書法之功,道法獨具,形成遒勁豐潤、勢雄力滿之風,如龍跳天門、虎臥風閥,自成一家。先生曾自云:“習書法之時,手中之筆好似掌中之劍,劈、刺、點、撩、穿、挑、提、掃,劍之所指,輕快敏捷、瀟灑飄逸”。其情其景,似乎真正回到了他年輕時期的武術競技之中,其中之酣暢淋漓可以字言之,以劍揮之,一派筆筆如劍、字字藏鋒的劍俠風范。

中國書法乃博大精深的漢字文化,在武俠史中,它體現著英雄人物的一種文化修養與精神氣質。俗語說,“字如其人”。書法融合了他們非凡性格、獨特觀念、俠義精神,是一種對武俠的藝術激發。把這種藝術結合在劍術等武藝之中,充分表現出了人類的聰明與才智。它是有情有義的繪畫,是溢彩奪目的雕塑,是靜動結合的舞蹈,令人百看不厭,回味無窮。張老將劍術與書法兩者相結合,把中國古代武俠精髓推向極致,所體現的最高境界是“天人合一”“書劍同源”,彰顯我國文化最為核心的國學內涵。

中華民族文化哺育了通備拳和書法,一文一武在相似的環境與文化氛圍中萌芽,發展,成熟,它們之間有著許多相似,甚至共通的地方。“行云流水,連綿不斷”,“易學難精”,“形美感目,神(意)美感心”、“動中有靜,靜中有動,動靜結合”,“剛中有柔,柔中寓剛,剛柔并濟”,“學無止境,高深莫測”,“不偏不倚”,這些都是書法和武學的共通之處,大凡武術家,比為書法大家,而凡書法家,則動作形態如武學大師。張老以通備而成就書法,以書法而日臻通備,兩者“上下相隨,技心合一,分行布白,自然其致”,通備拳有“四正四隅”,書法有“永字八法”,以通備的“四正四隅”而練書法之八極,則有“筆斷意連,錯落有致”之感,張老完全融合二者而成其道,以武者之劍膽而揮就書法,以書法的法度而溶鑄通備,使得書法“偏鋒藏劍,撇鉤如刀,圓轉如意,大氣磅礴”。

通備拳和書法的練習都是一個漫長的過程,張老積漫長一甲子而習書,但常恐落筆而貽笑大方之家。張老一生謙虛謹慎,嚴于律己。幾十年來,在待人接物、生活處世、工作學習、習武練字等方面嚴格要求自己,形成一整套嚴整的行事作息規則,自己的事自己獨立完成,從不麻煩其他人,但當人求助于他時,則盡心盡力,不敢有半點馬虎懈怠。

練字亦如做人。張老習書能夠將兩者結合,妙用無窮,書法則快慢相隨,剛柔相濟,緊而不僵,開而不散,終成一代劍俠風范。

張老仙走一載,拙文蒼白,從書法一隅聊表其藝業藝德,以為膜拜之懷念。

(新聞來源:武山縣融媒體中心 轉載:馬文潔) |