武山縣融媒體中心5月20日訊(記者 薛小瑞 蒲愛民 康彥清 關正庚 秦雙茂)初夏的四門鎮西川村,田野一派郁郁蔥蔥。就在這里,那些田地間司空見慣的小麥秸稈,靠一雙巧手,變成了一幅幅精美的工藝品,且名聲遠揚。經過多年艱辛打拼,她終于在家門口經營起了一份屬于自己的麥稈畫事業。她就是張小文。

張小文,甘肅省工藝美術協會會員、省文藝家協會會員、省民俗文化產業協會會員、武山縣非遺“麥稈工藝畫”傳承人。她創作的麥稈畫作品曾獲甘肅省首屆創業項目博覽會金獎,省工藝美術協會第十二屆、十三屆“百花獎”創作創新二等獎,省民間文藝家協會“百合花獎”優秀獎。她創辦的武山縣貆西文化發展有限公司被省委宣傳部命名為“文化集市”生產基地,被省婦聯授予“隴原巧手”示范基地。

張小文與麥稈畫初次結緣源于一次偶然。“當時在外地打工,被一幅麥稈制成的工藝畫所吸引。麥秸在我們農村要多少有多少,如果我也能把它做成畫就好了。”這個念頭一直埋藏在她的心里,后來,她開始專心研究麥稈畫。

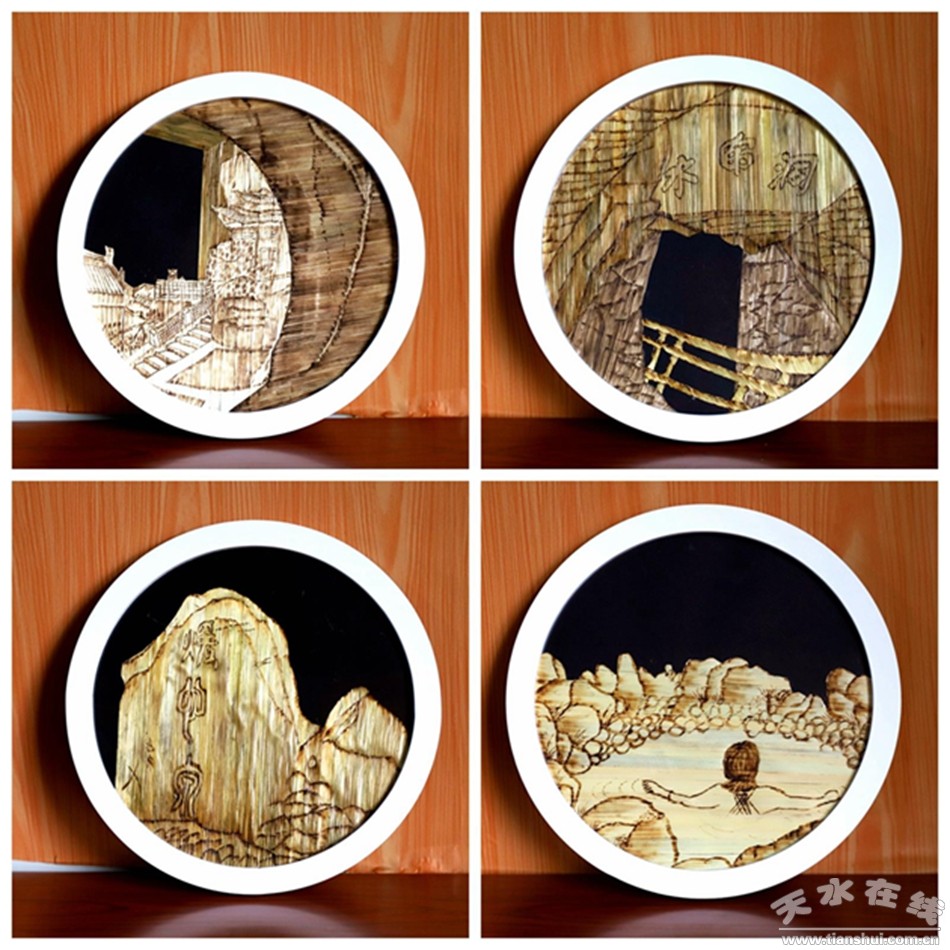

麥稈工藝畫是中國民間藝術的一朵奇葩。它吸收中國畫、版畫、剪紙、漆畫及油畫等諸多藝術表現技巧,立體繪畫熨燙技法的應用,現代美術思想和繪畫技法的融入,加之麥稈材質經過現代技術處理,使麥稈畫的制作工藝發生了變革。清晰的層次、合理的透視、自然的光感,但凡制作精美、色澤明快、神態逼真的麥稈畫,總會給人一種耳目一新的藝術享受。

“普通類的比如花卉,制作相對簡單,工藝類的主要是祝福話語和圖畫,而創意類的則是用生動的畫作表現與時俱進的主題,需要更多時間去琢磨。一幅作品的完成,往往步驟繁瑣,耗時很長。”說起麥稈畫的制作,張小文深有體會。

“天有時,地有氣,材有美,工有巧。合其四者,然后可以為良。”做工好壞直接影響麥稈畫的最終效果。張小文充分利用天然麥稈的自然光澤和材質,表現花鳥蟲魚、人物風景、花卉動物等,栩栩如生,巧奪天工。她傳承和發展了當地麥稈工藝制作技術,形成了一套完整的制作工藝,作品明暗有序、古色古香、高貴典雅、形象逼真,極具藝術感染力。

一幅優質的麥稈畫,必定是剪裁圓滑、流暢,熨燙的色澤自然、靈活,粘貼平整,無錯位、無起皮,色澤明亮,質感韌滑,細部無呲裂、無印痕,造型準確,構圖和諧,富有藝術美感。

非遺之美,美在匠心。談及過往,皆是一路艱辛,嘗遍人生五味。對家庭而言,因為她沒日沒夜的編織美好向往,丈夫和孩子要吃她做的一頓飯,算是奢望;深諳先苦后甜的張小文,經過多年的努力,麥稈畫不僅成就了她一番事業,她成了村里的致富帶頭人,當上了村支書,讓更多的人了解、認識到了麥稈畫的藝術價值和魅力,還帶動當地婦女家門口就業,為麥稈畫的傳承和發展一直努力著。“‘材美工巧’的麥草藝術——麥稈畫的設計制作如果充分考慮到人與自然和生態的關系,秉承和諧共生的設計理念,一定能創造出美妙絕倫的藝術精品。”談及將來的發展,張小文已有打算。“結合‘武山十有’文化資源稟賦,在創作主題中融入‘武山十有’元素,突出地域文化特色,打響武山文化品牌,武山麥稈畫一定會走得更遠。”

(新聞來源:武山縣融媒體中心 轉載:馬文潔) |