記者李秀祺:紅一方面軍(陜甘支隊)遺留武山縣的紅軍戰士共有三名。今天,我們來到鴛鴦鎮盤古村,尋訪紅軍東秉文的不凡經歷。

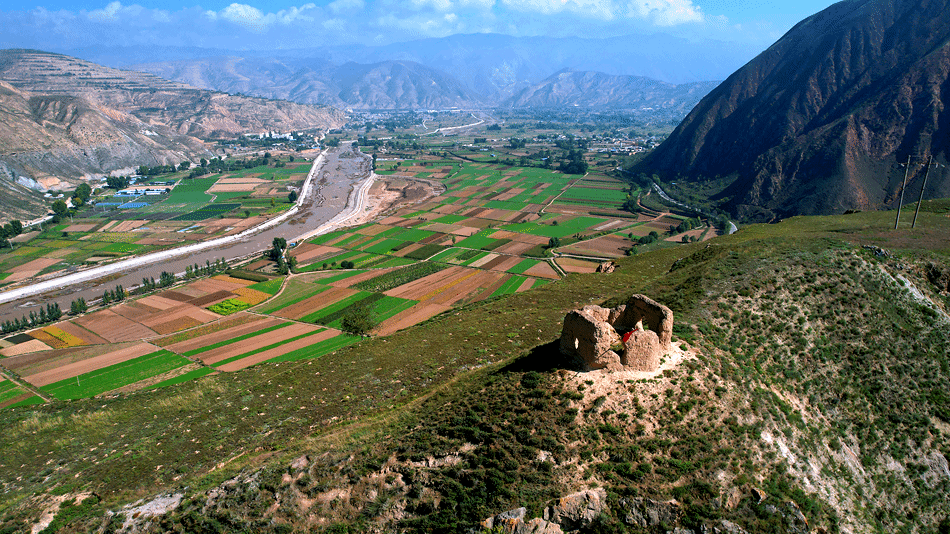

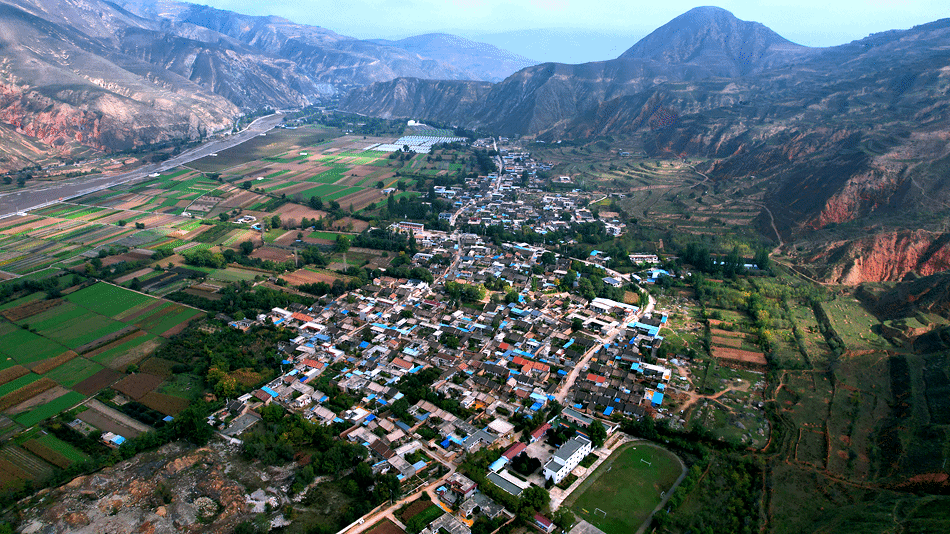

鴛鴦鎮盤古川村口,兩山夾峙,一水北流,異常險峻,自古以來就是兵家必爭之地。1935年9月,紅一方面軍(陜甘支隊)就是從這里突破后強渡渭河的。

(支鍋石碉堡)

1935年6月,為了阻止紅軍北上,國民黨政府在渭河沿線日夜趕修碉堡,盤古川村口的支鍋石碉堡是武山最西邊的一座,是第一道軍事屏障。該碉堡呈臺墩狀夯土結構,長寬約三米,為正方形。垛口四處,射擊口兩處。墻厚約50公分,結實堅硬。從碉堡俯視,前崖后坡,左梁右峽,處咽喉要道,易守難攻,儼如鎖鑰,有一夫當關萬夫莫開之勢。

紅一方面軍(陜甘支隊)戰士賴金章(1915—1978)就是在比盤古川支鍋石口更加險峻的臘子口英勇負傷而最終流落到盤古村的。

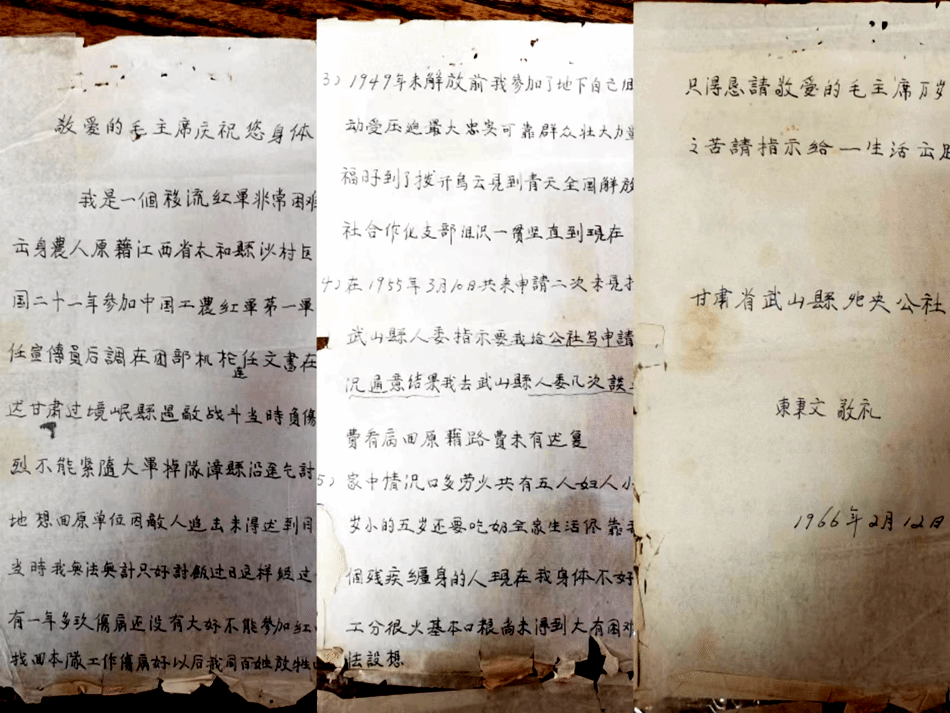

(1966年東秉文寫給毛主席的信)

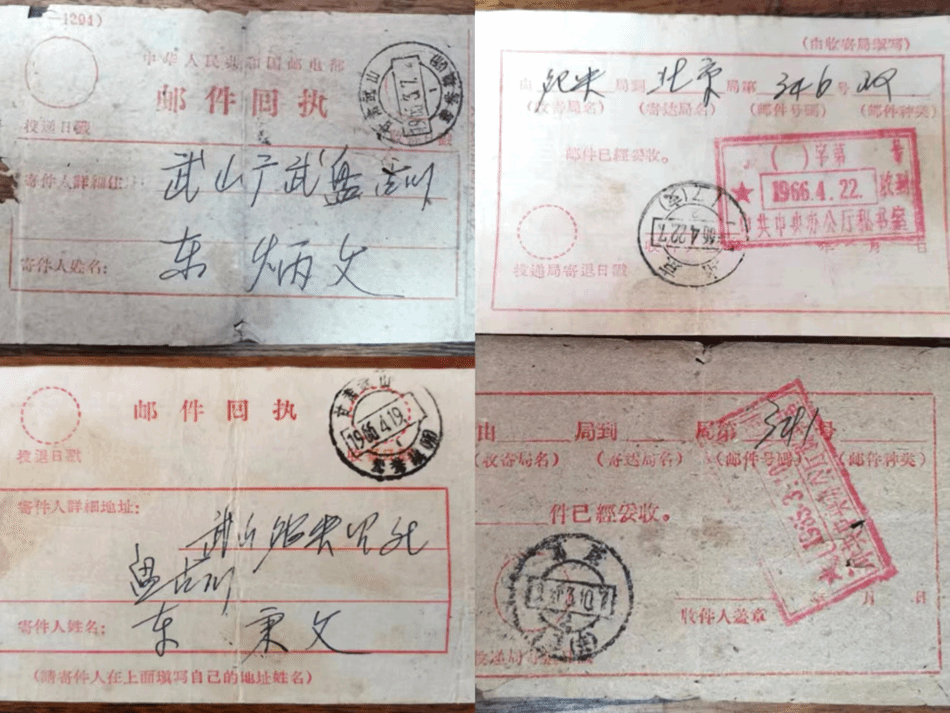

(郵件回執單)

東秉文老家吉安市泰和縣是中央蘇區,他在1932年17歲的時候參加了革命,后在革命隊伍里上過紅軍學校。擔任部隊宣傳員期間,書寫標語,所以不僅識字,而且練出一手美觀工整的字。他在信中說:

“我是一個遺留紅軍,出身農人,原籍江西省泰和縣沙村區深山村人。于民國二十一年參加中國工農紅軍第一軍第二師六團二營,任宣傳員,后調在團部機槍連任文書。在民國二十四年到達甘肅過境岷縣,遇敵戰斗,當時負傷嚴重,因為戰斗激烈,不能緊隨大軍,掉隊漳縣,沿途乞討,尋找本軍過境之地,想回原單位,因敵人追擊,未得達到目的。”

“當時,我無法無計,只好討飯過日,這樣經過一個很長時間,有一年多久,傷病還沒有大好,不能參加紅四方面軍,一同革命,找回本隊工作,傷病好以后,我同百姓放牲口,做長工為生。”

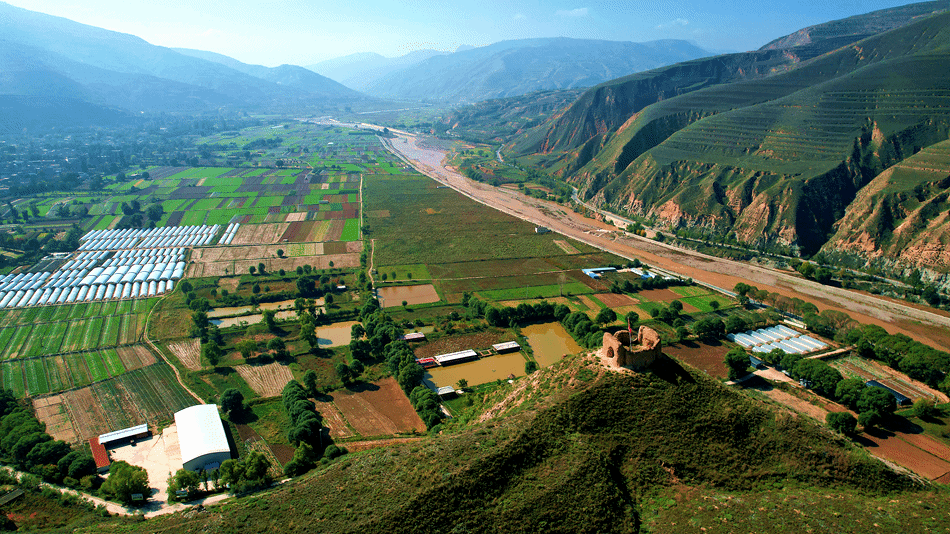

(鴛鴦鎮盤古村航拍)

(鴛鴦鎮盤古村航拍)

他鄉成故鄉。流落到盤古村后,賴金章被村里一戶東姓人家招為上門女婿,自此改名東秉文,從此成了武山人。和他一樣,還有很多遺留紅軍被善良心好的武山老百姓頂著壓力,冒著危險,想方設法,以“義子”“義女”“兒媳婦”等名義,竭盡所能保護起來。

東秉文之子東元喜告訴記者,父親在1948年參加了黨的秘密組織,在黨的領導下,和其他中共秘密黨員在當地極其復雜和艱苦的環境下,開展黨的秘密活動。解放后長期擔任鴛鴦公社盤古川大隊支部書記,一心搞社會主義建設,把長征精神扎根在他深愛著的盤古川這片收留了他的土地。

武山縣融媒體中心

策劃 薛小瑞

視頻 蘭紅紅

航拍 趙 超

海報 何 慧

|