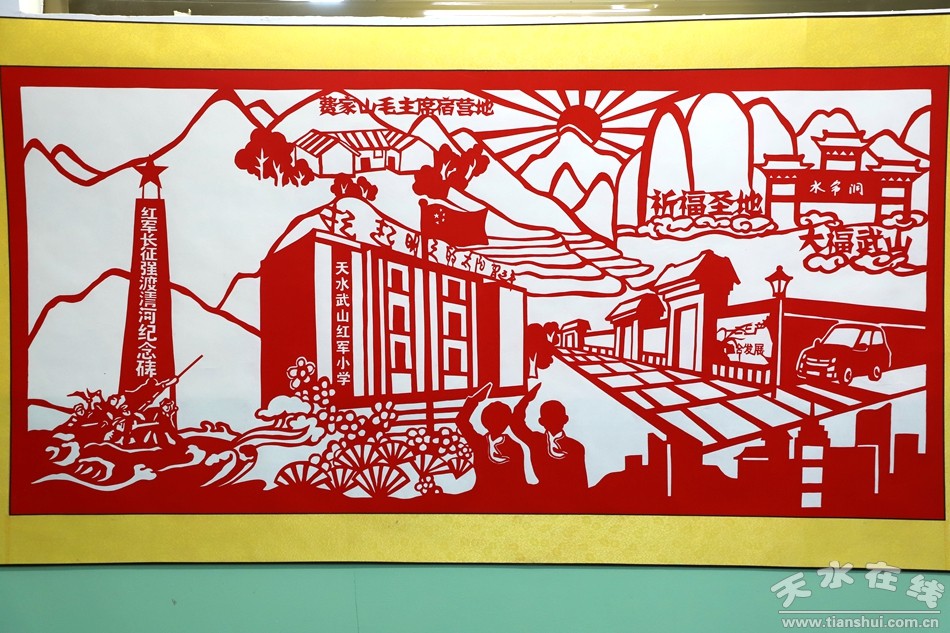

剪紙藝術在武山民間文化中無疑源遠流長,比如傳統窗花、秧歌及紅白喜事當中用的紙活兒,曾經為人們熟知樂見,從前農村小媳婦大姑娘隨手可成,家家戶戶可見。但是隨著時代的變遷,這門民間藝術由于實用性的緣故似乎退出人們生活,有所式微。新時期以來較有名的武山剪紙藝人有洛門的趙潤海、鴛鴦的劉吉平、山丹的杜國璽、馬力的陳芳田等,縣職校有教師也輔導學生也做剪紙手工,個別學生的作品亦相當精美。

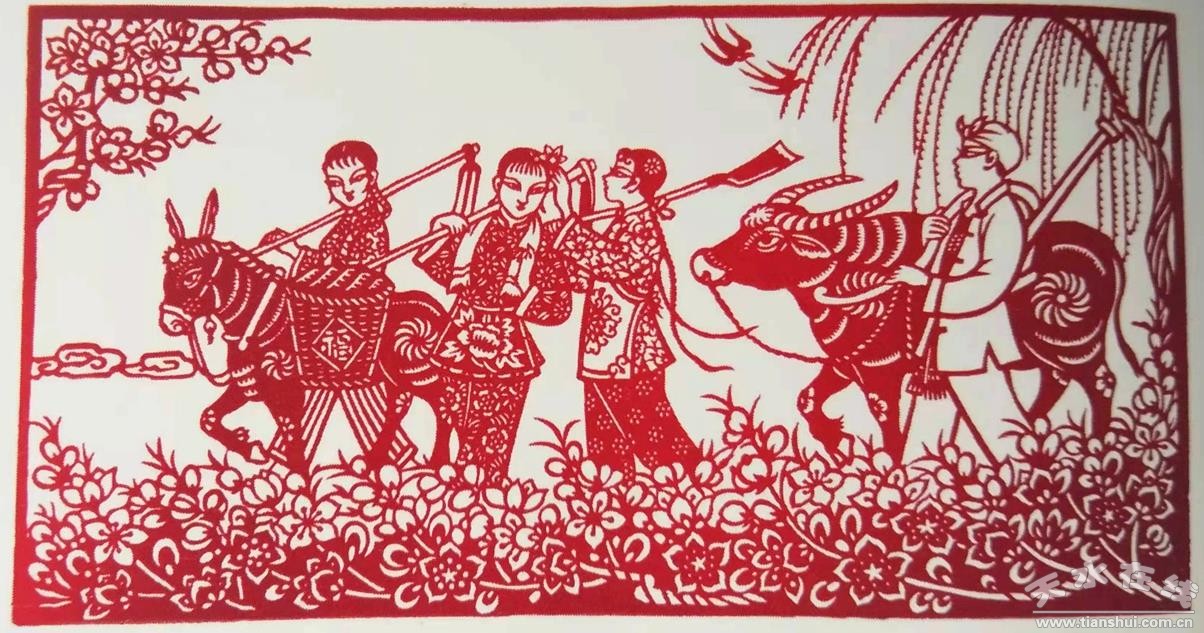

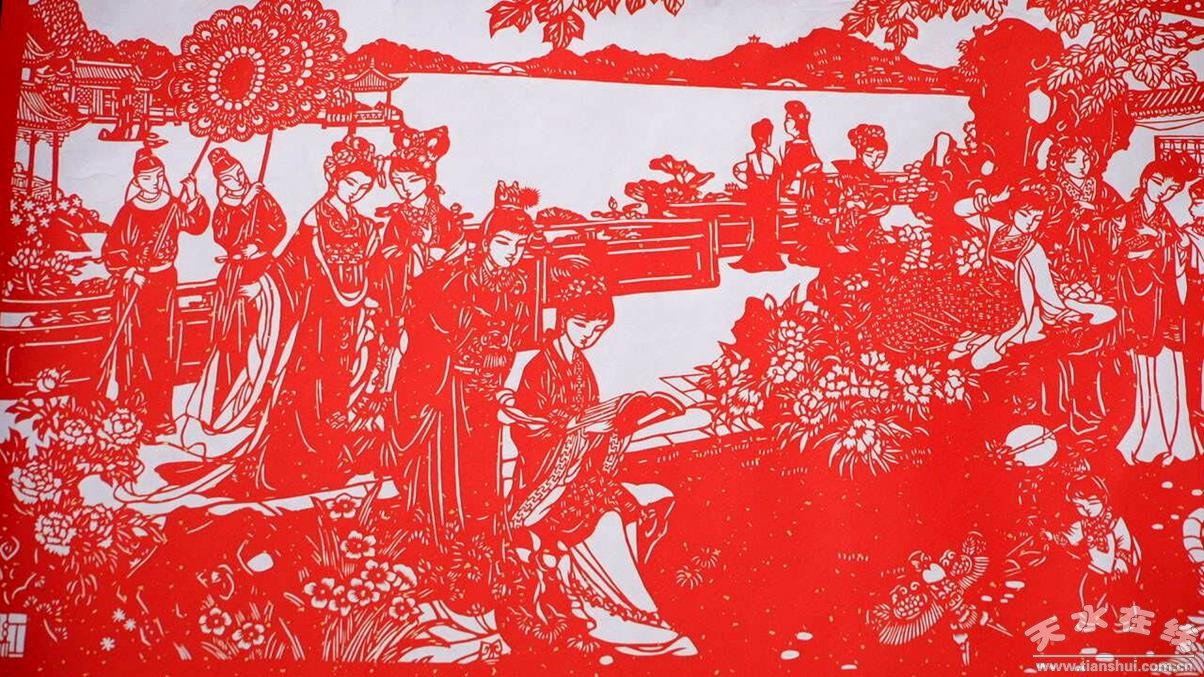

剪紙是突出而集中地反映祈福文化的一個民間藝術類型,常見的剪紙作品賞心悅目,寓意美好,是人間溫暖煙火與百姓向往美好生活、幸福人生愿望的生動表達,是文化積淀和價值觀念的在群眾生活中的一種體現。

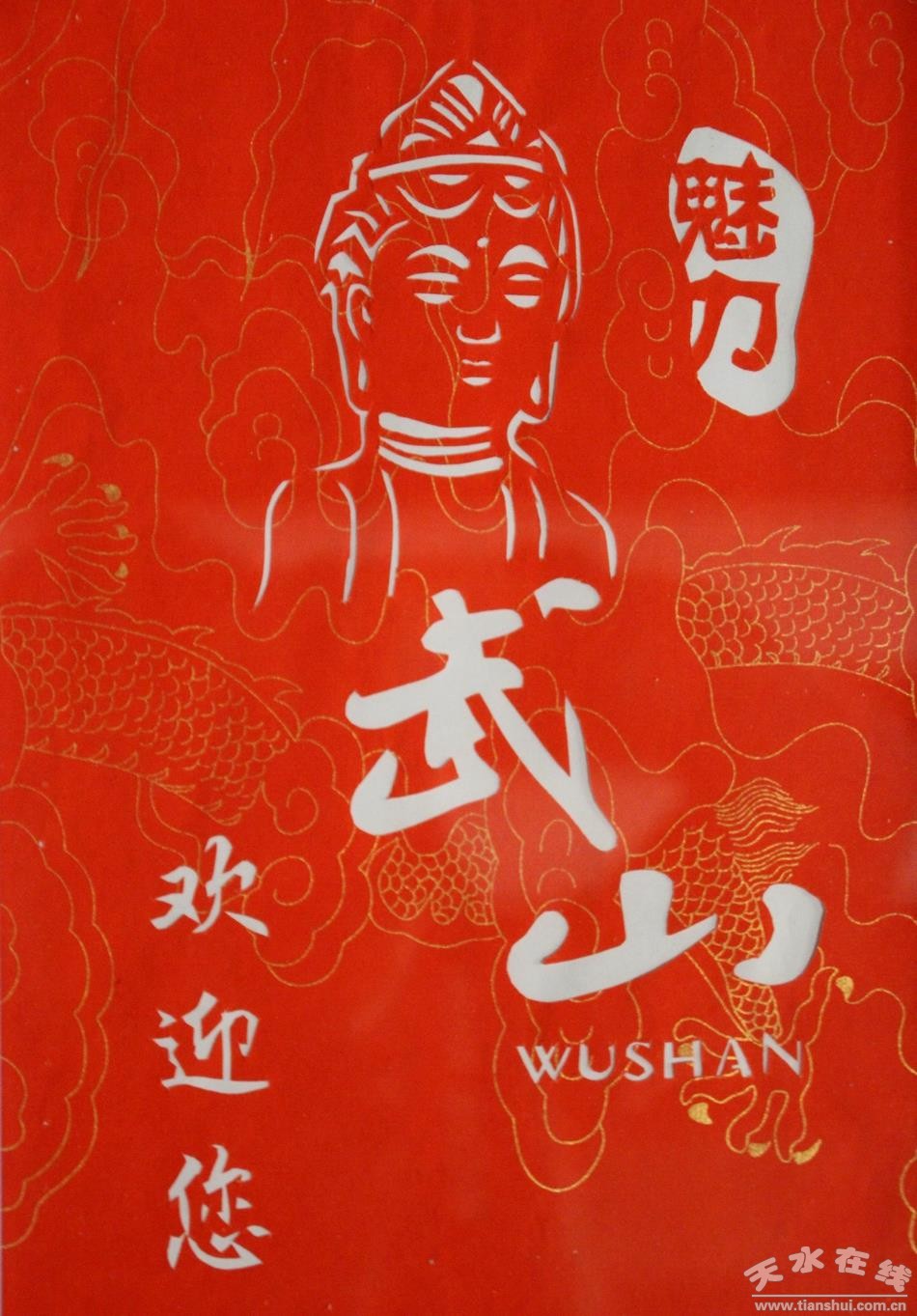

中國傳統民俗文化中,人們向來祈愿“福祿壽喜財”五福齊臨。武山剪紙也全面地體現了這些祈福寓意。如“貓蝶戲牡丹”圖,寓意長壽富貴,“貓、蝶”諧音引申耄耋之壽;“鐘馗圖”意即“福在眼前”,或者叫“永鎮家宅”圖,寓意驅邪納祥,祈求安寧。還有寓意祝壽的“松鶴延年”圖、“八仙祝壽”圖等,祈求官祿富貴的“冠上加冠”“獨占鰲頭”“孔雀戲牡丹”圖等,求喜求財的有“龍鳳呈祥”圖、“百年好合”圖、“連(蓮)年有余(魚)”圖等,祈福求子的“麒麟送子”圖等,更有將多種祈福寓意集于一幅剪紙作品的。

武山民間剪紙中廣泛流傳的“童子騎公雞”圖,造型多樣,寓意豐富而深刻:雄雞作為吉祥物,被認為象征“文、武、勇、仁、信”五德:頭戴冠,文也;足博距,武也;見敵能斗,勇也;遇食呼群,仁也;守夜有時,信也。因此雄雞在中國文化認同中具有崇高的地位。“公鳴”與“功名”諧音,意喻吉祥富貴,暗含家有子弟長大成人后功成名就的美好心愿……。記得從前鄉親們過年貼的年畫中,也有胖娃娃騎著一只伸脖子張大嘴鳴叫的大公雞的畫,也是對這種祈福文化的印證。

民間剪紙藝術在我們武山有土壤,有人才,有傳承,作為一門民間文化藝術,有挖掘的潛力和培育的前景。在大力發展文化武山和建設全域旅游示范區的大好機遇面前,相信剪紙藝術這樣的鄉土民俗文化藝術,會在這片熱土上迎來新的春天。

(新聞來源:武山縣融媒體中心 轉載:馬文潔) |