數(shù)字看變化

——張家川縣60年科學發(fā)展鑄輝煌

關(guān)山腳下涌春潮,隴上回鄉(xiāng)換新顏。60年來,在黨的民族政策的光輝照耀下,在中央、省、市的正確領(lǐng)導和大力支持下,張家川歷屆縣委、縣政府從民族地區(qū)的實際出發(fā),正確處理改革、發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系,團結(jié)帶領(lǐng)回漢人民搶抓機遇,深化改革,艱苦創(chuàng)業(yè),勵精圖治,使全縣經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展取得了巨大成就,城鄉(xiāng)面貌發(fā)生了巨大變化,譜寫了張家川歷史上經(jīng)濟社會繁榮發(fā)展,回漢人民攜手并進,廣大群眾安居樂業(yè)的光輝篇章。我們將通過一組組充滿艱辛和汗水的不平凡的數(shù)據(jù),展示自治縣60年取得的輝煌成就,進一步鼓舞全縣人民在建設(shè)富裕、美麗、和諧新張家川的道路上邁出更堅實的步伐。

科學發(fā)展高歌猛進

2012年,全縣實現(xiàn)生產(chǎn)總值207970萬元,比1953年的1363.68萬元增長151.5 倍;全社會固定資產(chǎn)投資達到338122萬元,比1953年的10萬元增長 33811 倍;全縣財政收入達到14928萬元,比1953年的50萬元增長297.56 倍;全縣農(nóng)民人均純收入達到3343元,比1953年的26元增長127.57 倍。

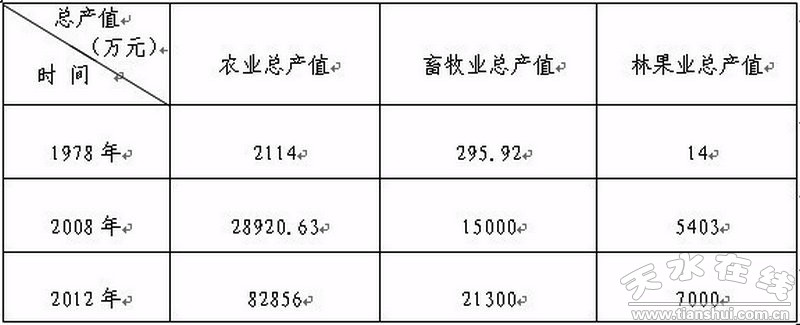

張家川是一個農(nóng)業(yè)縣,農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟在整個國民經(jīng)濟體系中起到基礎(chǔ)性作用。60年來,歷屆縣委、縣政府都把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作作為全縣工作的重中之重,緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定三大目標,因地制宜調(diào)結(jié)構(gòu)、面向市場興產(chǎn)業(yè)、依靠科技增效益、夯實基礎(chǔ)促發(fā)展、傾盡全力抓扶貧,農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位不斷加強,農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化,農(nóng)村經(jīng)濟質(zhì)量和效益逐年提高。2012年,全縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達到82856萬元,比1978年的2114萬元凈增80742萬元;畜牧產(chǎn)值由1978年的295.92萬元增加到2012年的2.13億元,增長70.56倍;林果業(yè)總產(chǎn)值由1978年的14萬元增加到2012年的7000萬元。

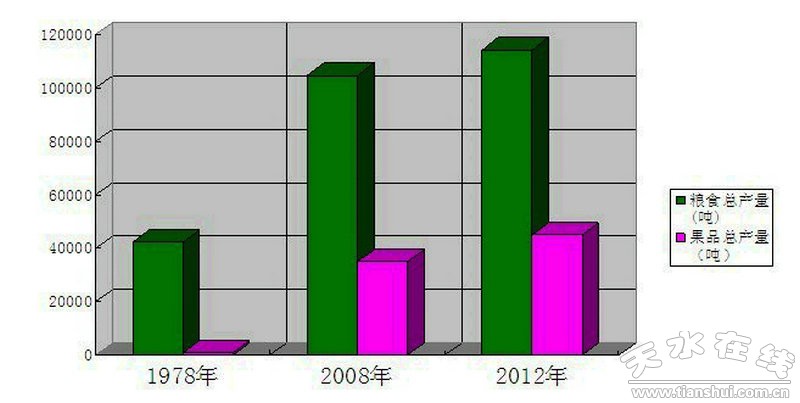

針對人多地少,自然災害頻繁,糧食產(chǎn)量低而不穩(wěn)的嚴峻現(xiàn)實,張家川縣立足抗旱減災,大力實施地膜糧食工程、種子工程、沃土工程、植保工程,全面落實各項科技興農(nóng)措施。2012年,全縣糧食總產(chǎn)量達到114386噸,比1978年的42359噸凈增72027噸,增長1.7倍。依據(jù)當?shù)貧夂蚝偷赜蛱攸c,按照“西部蘋果東部梨,全縣普遍栽干果”的總體布局,大力發(fā)展林果業(yè)。2013年,全縣果園面積達到9.5萬畝,比1978年的5414畝凈增17.5倍;全縣果品總產(chǎn)量由1978年的70萬公斤增加到2013年的4500萬公斤,鼓起了農(nóng)民的錢袋子。 |