編者按:

成立于1953年的張家川回族自治縣,2013年7月6日將迎來60周年華誕。

張家川回族自治縣是全國回族比例最高的少數(shù)民族自治縣。建縣以來,在黨的民族政策的光輝照耀下,在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下,張家川縣歷屆縣委、縣政府帶領(lǐng)全縣各族人民自力更生,艱苦奮斗,勵精圖治,奮發(fā)圖強,推動經(jīng)濟建設(shè)和社會各項事業(yè)不斷取得新的成績。

60年風雨歷程,60年滄桑巨變。為了充分展示張家川回族自治縣60年來的新發(fā)展、新變化,從即日起特推出《張家川回族自治縣成立60周年》系列報道,熱烈慶祝張家川回族自治縣成立60周年。

張家川回族自治縣成立60周年系列報道之一百四十七

歷史上兩漢之際的張家川

歷史上,張家川是秦人的主要發(fā)祥地之一。秦人是華夏族西遷的一支,其先祖伯益曾輔助大禹治水有功,被帝舜賜了嬴姓。后伯益的后人非子曾為周孝王養(yǎng)馬,因養(yǎng)馬有功,周孝王遂把秦谷(今甘肅省天水市張家川回族自治縣西南瓦泉村一帶)分封給他,賞其建秦邑,成為周王朝的附庸,這就是“秦”的起源,后來非子也因此被尊為秦國的開山鼻祖。公元前770年,秦襄公護送周平王東遷至雒邑有功,被封為諸侯,秦始建國,這樣,秦就正式從附庸成為周朝的一個諸侯國。到了秦穆公時,他掃滅稱雄一時的西戎(主要活動地在今天張家川境內(nèi)),將包括今天甘谷、武山在內(nèi)的天水大部以及岷縣、隴西、臨洮等地納入秦國版圖。公元前280年,秦昭王又在以上地區(qū)設(shè)隴西郡,為天下三十六郡之一。

秦亡而漢興。歷史的車輪駛?cè)胛鳚h時,張家川這片古老的大地再次步入歷史的前臺。公元前114年,西漢的第7位皇帝——漢武帝劉徹,置天水郡,轄16縣,其中在張家川境內(nèi)置隴縣,是為張家川肇縣治之始。公元前106年,為進一步鞏固君主權(quán)力,加強中央集權(quán),漢武帝劉徹建立中朝,即選用尚書、大司馬、左右前后將軍、侍中、常侍等組成宮中的決策班子,并將全國劃成13個監(jiān)察區(qū),每個區(qū)叫做“部”,每部派設(shè)一名刺史,用于監(jiān)察地方豪強和官吏。在今大致甘肅省境內(nèi)置涼州刺史部,下轄隴西、天水、安定、北地、酒泉、張掖、敦煌、武威8郡,當時的隴縣(張家川)就屬涼州刺史部天水郡轄。

公元前138年,漢武帝劉徹派遣張騫出使西域。公元前126年,張騫出使西域歸來。這場歷時十三年的“使程”,由此開拓打通了鏈接歐亞大陸的絲綢之路。絲綢之路從長安出發(fā)后,跨越隴山山脈,穿過河西走廊,通過玉門陽關(guān),抵達新疆綠洲,翻越帕米爾高原后可達中亞、西亞,最終抵達非洲和歐洲。而當時的隴縣(張家川)就處在絲綢之路的核心位置,是過往遣使和商賈在翻越關(guān)山前后進行給養(yǎng)補充的第一站。特別在絲綢之路南線——西安、鳳翔、天水、隴西、臨夏、樂都、西寧、張掖、新疆……的旅程中,張家川更是必經(jīng)之路。

絲綢之路全圖

絲綢之路的開辟,使?jié)h王朝第一次把目光投向了世界。據(jù)史書記載,后來漢朝派遣的使者,先后到達過大宛(位于今費爾干納盆地)、康居(位于今巴爾喀什湖和咸海之間)、大月氏(位于中亞一帶)、大夏(位于中亞和南亞次大陸西北部)、安息(波斯)、身毒(印度)、扜罙諸王國,其中最遠到達的犁軒,就是位于今天埃及的亞歷山大城。這條鏈接東起長安,西到羅馬帝國,最遠至埃及亞歷山大的通道,奠定古代歐亞非長途貿(mào)易的雛形。

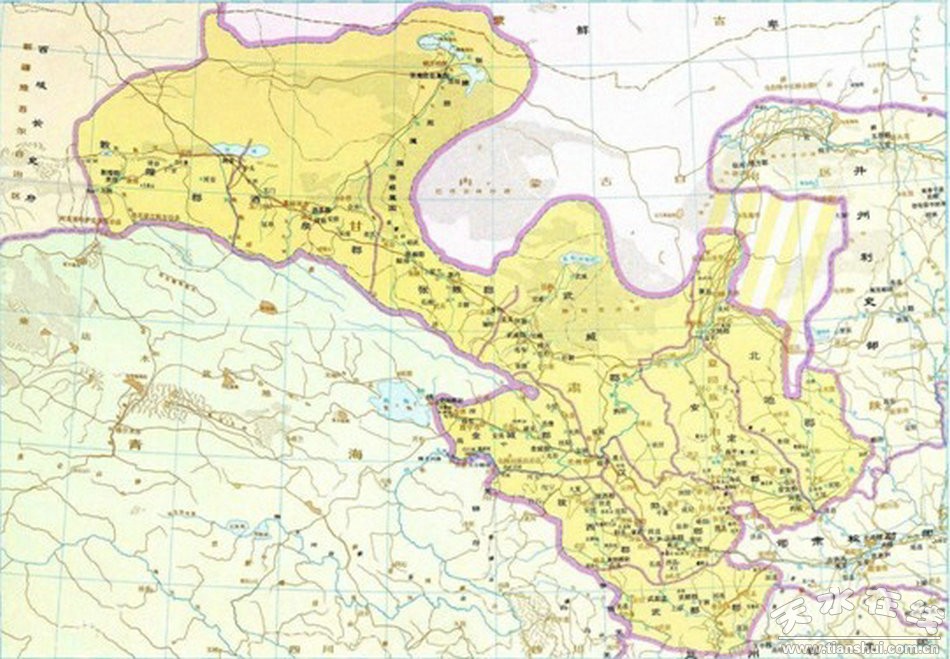

公元8年,西漢王朝外戚王莽勢力漸大,逼迫劉嬰禪讓后自行稱帝,改國號為“新”,改長安為“常安”。王莽稱帝后,將刺史改稱州牧,同時又設(shè)置了牧副監(jiān),對州牧進一步賦權(quán),其由監(jiān)察官變?yōu)榈胤杰娛滦姓L官,而地方監(jiān)察職權(quán)該由牧副監(jiān)所行使。公元11年,王莽又將全國十三州合并為冀州、兗州、青州、徐州、揚州、豫州、荊州、雍州、梁州九州,原來的涼州不復存在,其所轄天水郡隴縣(張家川)劃歸雍州轄。

兩漢之間的雍州轄地

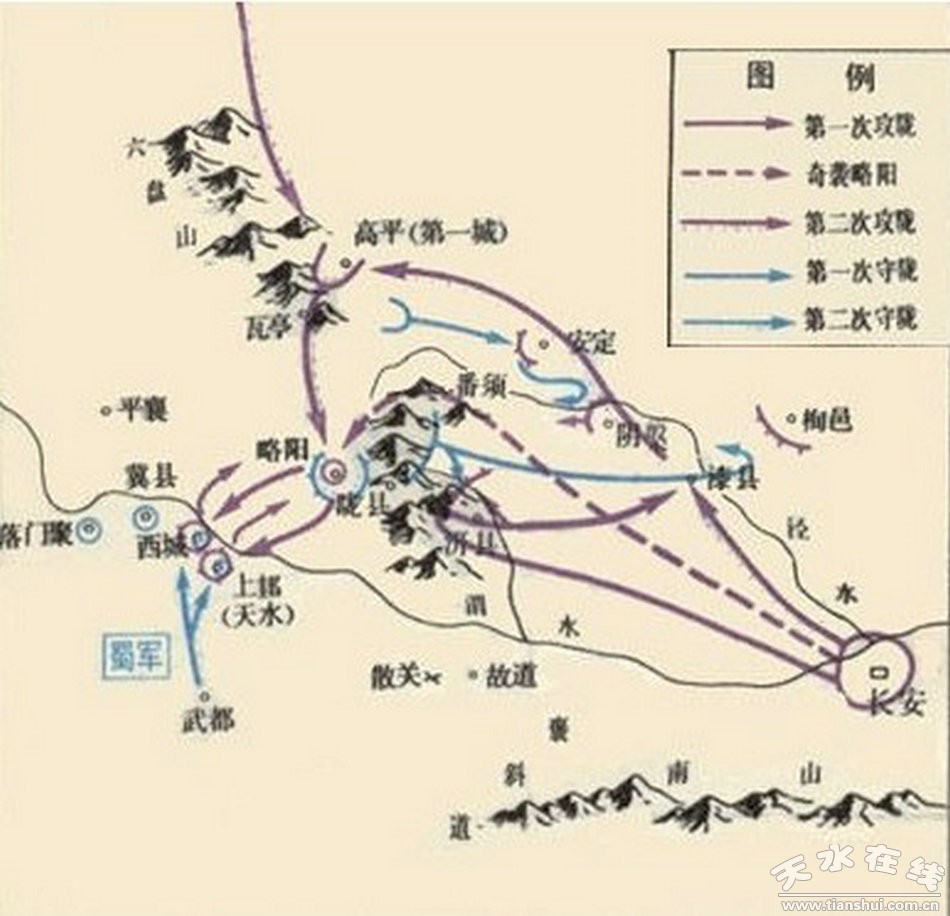

公元23年,也就是新莽末年,海內(nèi)分崩,天下大亂。此后漢朝皇族后裔劉秀從一介布衣迅速崛起,戰(zhàn)昆陽、巡河北、定北州、滅赤眉、平關(guān)東。自公元25年至公元30年,經(jīng)過近六年的東征西伐,劉秀基本上統(tǒng)一了中原大部,與西北隴右的隗囂、西南巴蜀的公孫述形成三足鼎立之勢。隗囂,字季孟,天水成紀人。公元30年四月,劉秀遣軍欲取隴道伐蜀。五月,隗囂使將據(jù)隴坻,伐木塞道以阻漢軍,引發(fā)雙方在隴山腳下大戰(zhàn),漢軍大敗,各引兵下駐關(guān)山一帶。公元32年,雙方又再次大戰(zhàn)于略陽,隗囂敗走略陽,后憂憤而死。公元34年,劉秀再次親臨隴右一線,指揮平隴作戰(zhàn),是年十月,隴右諸將與隗囂之子隗純出降,隴右遂平。

劉秀平隴之戰(zhàn)示意圖

平定隴右后,劉秀鑒于州牧權(quán)力過大、難于駕馭的教訓,于公元42年,依西漢舊制將王莽新政實行的州牧制再行恢復為刺史制,又變西漢刺史無固定治所為各有駐地,規(guī)定遇緊急情況刺史可遣下級官吏代行前往朝廷奏事,不需自往。同時,劉秀又重新建置涼州,將天水郡隴縣(張家川)從雍州又劃歸涼州轄,并涼州刺史部駐隴縣(張家川)。公元188年,漢獻帝劉協(xié)時期,朝廷將涼州刺史部由隴縣(張家川)遷冀縣(今甘肅甘谷縣)。三國初,曹魏政權(quán)撤隴縣并入清水縣。之后,直至歷史的車輪駛?cè)?0世紀——1953年張家川回族自治縣成立,張家川境內(nèi)再未單獨置過縣治。

東漢時期的涼州轄地 |