他是一名記者,用攝像記錄人生的足跡,用鏡頭捕捉真實的生活。他又是一名縣內(nèi)外小有名氣的文學(xué)愛好者,他的散文和詩歌,涉及面廣,題材豐富,既有對世事的詠嘆,又有對人生的感悟。既寫人,又寫事。大事小事,娓娓道來,在細細的敘述中,與讀者進行心靈的對話。

近期,記者專題采訪了劉繼斌,深入了解他的生活,讀書,工作和創(chuàng)作情況。“文學(xué)創(chuàng)作和新聞寫作一樣,需要通過語言、思想深度去抓住人心。”采訪中,劉繼斌以他自己的工作和創(chuàng)作經(jīng)驗,闡述了文學(xué)創(chuàng)作和新聞寫作的相同點。他說,對生活充滿敏銳的發(fā)現(xiàn)力、關(guān)注現(xiàn)實、講究語言的運用,這是文學(xué)與新聞的共通之處。好的消息或通訊,常會引用一些詩歌,有的稿件本身就是詩一般的語言,詩歌運用得好,可以為新聞畫龍點睛。詩歌和新聞一樣,必須抓瞬間,抓生活中最具沖擊力的閃光點。而對于詩人和記者,兩者都必須博覽群書,深入生活,這樣才能厚積薄發(fā),寫出打動人心的作品。

我們常說好讀書,讀好書。好讀書就是培養(yǎng)讀書的興趣,讓一個人喜歡上書本。而讀好書,就是說讀書要有所選擇,選擇對我們有用的書籍去讀。那什么書籍算是對我們有用的書籍呢?劉繼斌認為,首先是能夠增長我們學(xué)識的書,其次就是能夠陶冶我們情操的書。在這方面,他一直酷愛和推崇中國古典文學(xué)方面的書籍,因為中國古典文學(xué)能流傳下來的,幾乎是優(yōu)中選優(yōu)的作品,也代表著中國幾千年的文化積淀,每一個字都值得細細品味。

“早在初中二三年級的時候,我當時的班主任就推薦全班同學(xué)在假期閱讀四大名著、并寫讀后感,這可以說是我熱愛上讀書與文學(xué)的啟蒙。當然,那個時候看書僅僅是停留在看熱鬧這個層次,對于小說的文學(xué)性和社會性缺乏認識,對于一個初中生而言,這更多的是由于文化知識不夠豐富、文化素養(yǎng)積淀不夠造成的。所以那時候讀的更多是一些像《三俠五義》《彭公案》《鏡花緣》之類的演義類、故事性書籍,而像《紅樓夢》因為小說中錯綜復(fù)雜的人物關(guān)系與場景描寫、還有龐大的古詩詞總是讓人弄不清、理還亂,感覺整部小說都是云里霧里的,所以很難完整的讀下去。但是隨著年齡的增長和讀書范圍的擴大,我后來又第二次、第三次捧起了《紅樓夢》,每讀一遍,理解會更深一步,感觸就更深一層,就像作者在開篇語中寫道的一樣‘十年辛苦不尋常,字字看來皆是血。’”劉繼斌說道。

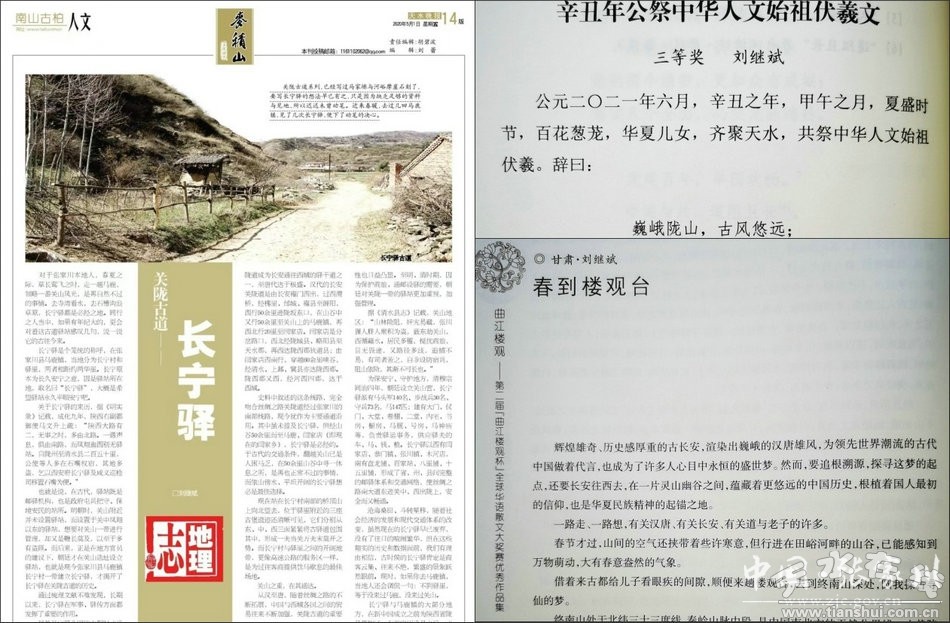

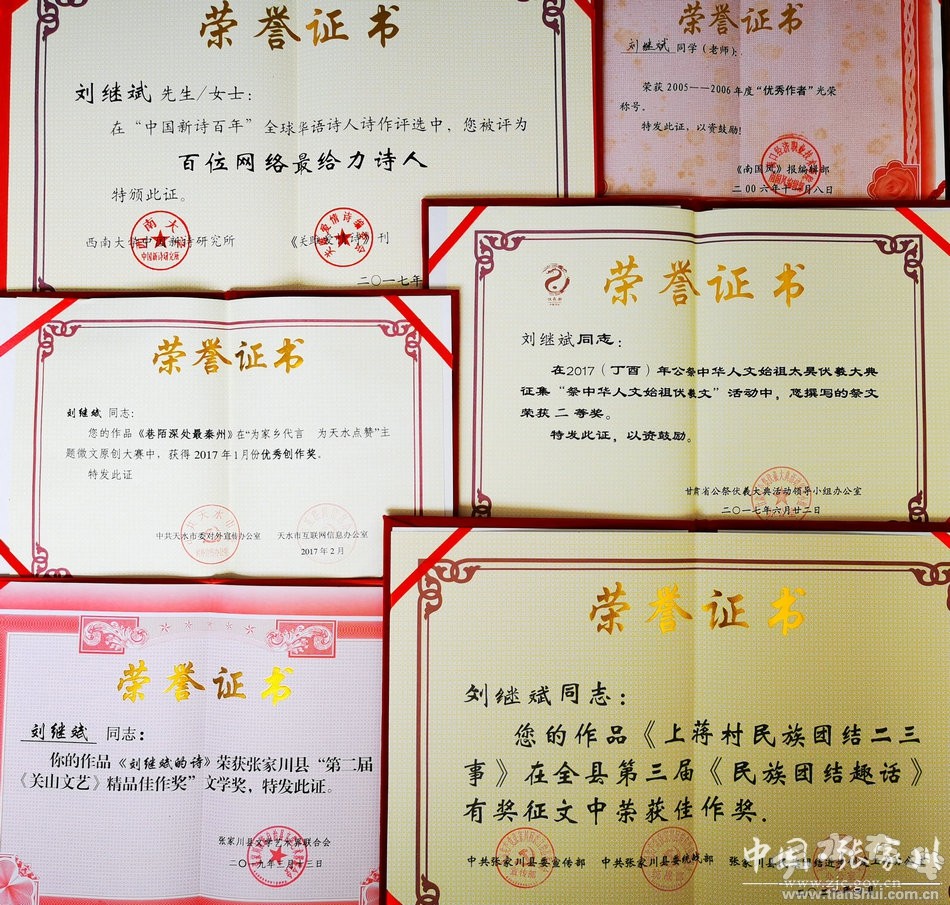

書讀的多了,對生活的感悟就會自然而然的加深,也就有了將這些想法落在紙上的沖動。讀書破萬卷,下筆如有神。二十多年前,上高一的時候,劉繼斌開始嘗試文學(xué)創(chuàng)作,他的第一首詩是寫給同桌的,當時寫的詩中有一句是‘伯牙子期貴知音,文君與我情誼重’,他的同桌名字里有子與文兩個字,所以這句詩里面就將這兩個字運用進去了,現(xiàn)在看來雖然有些幼稚,但也很可愛。寫作就像疏通思想的溪流,一旦開閘,就一發(fā)不可收拾,從第一首詩歌到散文,再到賦、祭文等等,從隨意抒發(fā)到系統(tǒng)書寫,隨著時間的推移,他越來越認識到關(guān)山文化的厚重和腳下這片土地可愛,所以圍繞關(guān)山與張家川這兩個詞匯,先后書寫了關(guān)隴古道之《馬家塬》、《河峪摩崖石刻》、《長寧驛》、《張棉驛》、《月過關(guān)山向遠方》、《又見新義》等系列散文,其中一些也被天水晚報、新甘肅等平臺整版發(fā)表、轉(zhuǎn)載。2017年天水市開始征集公祭伏羲文,到今年為止,他每年都投稿,也先后獲得二等獎一次,三等獎兩次。

“通過讀書,你會發(fā)現(xiàn),從伏羲文化到西戎文化、再到秦漢文化都是一脈相承的,這也說明,咱們張家川地區(qū)自古以來就是多民族團結(jié)發(fā)展的文化沃土。”劉繼斌如是說。

現(xiàn)在,縣委縣政府提出建設(shè)書香張家川的美好愿景,這也契合天水地區(qū)通過弘揚伏羲文化,打造中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承區(qū)的思路。作為天水地區(qū)唯一的少數(shù)民族自治縣,作為有著深厚文化底蘊的一方熱土,加強書香社會建設(shè),顯得尤為重要和可貴。古人說,三代培養(yǎng)一個秀才,通過倡導(dǎo)全民閱讀、建設(shè)書香社會,讓書聲多一些,讓喧囂少一些。通過讀書,讓浮躁少一些,讓平靜多一些。作為熱愛傳統(tǒng)文化之人,唯愿書香滿關(guān)山,通過讀書,讓我們的生活溫潤、可愛起來。

(新聞來源:張家川縣融媒體中心 轉(zhuǎn)載:馬文潔) |