26枚獎牌背后的傳承密碼

——張家川傳統武術“崆峒杯”創佳績背后的守護與新生(圖)

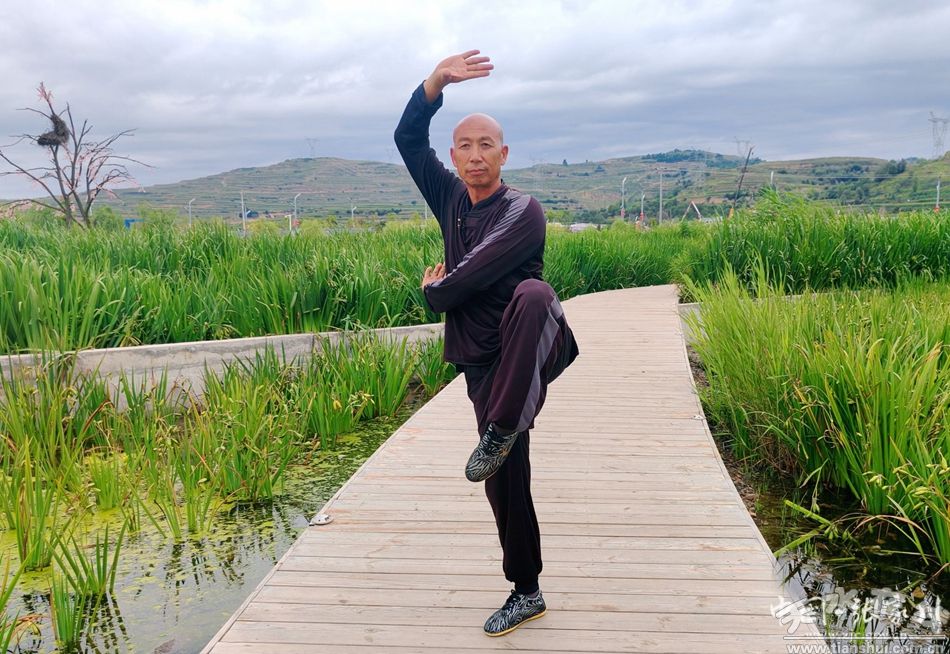

“拿到這兩枚金牌,我明白這不是終點,而是傳承的起點。”2025年“崆峒杯”全國傳統武術邀請賽暨甘肅省傳統武術錦標賽領獎臺上,張家川縣老年大學武術協會會長馬六元捧著槍術和梅花拳金牌,聲音里滿是對傳統武術的熱愛。此次賽事中,張家川縣老年大學武術協會19名隊員斬獲7金、11銀、8銅共26枚獎牌,創造當地武術歷史最佳戰績,而獎牌背后,是一場跨越年齡與地域的傳承故事。

賽場內外:刀光拳影里的熱愛與牽掛

“傳統武術是咱們的文化瑰寶,槍術的颯爽、梅花拳的靈動,都值得被更多人看見和喜歡。”馬六元的話,在賽場上有了最生動的注腳。蔡鴻斌就是被這份熱愛打動的人——這位在銀川經營飯館的張家川人,平日里總在打烊后練燕青刀,案板當樁、圍裙作服,刀光在飯館里閃了十年。得知家鄉組隊參賽,他當即關店鎖門,帶著練習刀赴賽。最終,他用一套剛勁有力的燕青刀拿下銀牌,比賽一結束就揣著獎牌返程:“得趕緊開門做生意,但這獎牌得掛在飯館最顯眼的地方。”

42歲的張小剛則從天水趕到賽場,他的陸合刀劈出了金牌。“爺爺是張家川老拳師,他總說‘刀在人在,根在張家川’。”領獎時,他特意把金牌貼近手機,給老家的親友看。12歲的馬浩東是隊伍里的“小驚喜”,這個練叁路長拳的少年站在領獎臺上時,還攥著濕透的護腕:“站在領獎臺上的時候,感覺之前練的所有汗水都值得。”

賽場外,92歲的李志方老師傅在張家川老家關注著賽事。他雖未到現場,卻每天給隊員發語音:“鴻斌的刀要沉,浩東的拳要穩。”這位1984年就開始練拳的老者,是協會的“精神燈塔”,年輕隊員總說:“想起李師傅在老家等著消息,就渾身是勁。”

四年成長:從零散切磋到取得佳績

“這次19人參賽,年齡最大68歲,最小12歲。”協會負責人高小芳望著獎牌墻感慨。2021年,正是她牽頭成立老年大學武術協會,把30多位零散的武術愛好者聚到一起。在縣委縣政府支持下,協會有了固定訓練場地,從“操場切磋”變成“系統訓練”,四年間發展到108人,培訓青少年400余人次,10余次參賽均載譽而歸。

從本地交流到“崆峒杯”19人斬獲26枚獎牌,68歲的老學員馬叔看在眼里:“以前練拳是‘自個兒樂’,現在縣上的媒體經常拍視頻,咱也成了傳統文化‘代言人’!”

傳承新篇:從賽場到生活的武術印記

“以后我會繼續好好努力,把每一個動作練得更扎實,也會盡自己所能,多和大家分享武術的快樂。”高小芳地話,道出了協會的下一步方向。借著“崆峒杯”東風,他們已規劃好路徑:推動武術進校園,讓馬浩東這樣的孩子能在體育課上學叁路長拳,籌建標準化訓練基地,把李志方老師傅的技藝錄成教學視頻,申報省級非物質文化遺產,讓張家川武術走向更廣闊的舞臺。

如今,蔡鴻斌的飯館里,銀牌成了“鎮店之寶”,張小剛在天水武術愛好者中開啟陸合刀小課堂,馬浩東成了學校的“小教練”。老年大學的訓練館里,馬六元正教新學員練梅花拳,陽光透過窗戶,在招式間織出金色的網。

從協會成立到2025年全國賽場的26枚獎牌;從李志方的堅守到少年的熱愛,張家川武術的傳承從未止步。正如馬六元所說:“讓更多人愛上傳統武術,把這份熱愛傳下去——這才是獎牌真正的意義。”

武術作為中華優秀傳統文化的重要代表,近年來,張家川縣高度重視張家川武術發掘、傳承與傳播工作,傳統武術取得了長足發展。隨著在省市級比賽中屢獲佳績,張家川縣將發揮傳統武術優勢,加強武術工作隊伍建設,搭建傳統武術傳承和發展的橋梁,繼續在促進全民身體健康、培養個人品質、增強社會和諧、提升文明程方面發揮傳承引領作用,使其成為張家川縣鄉村全面振興的助推力。

(來源:張家川縣融媒體中心 轉載:康翠霞) |