(棗園巷)

在這個似水的季節(jié),溫暖的陽光灑進心扉,收拾好行裝悠然地踏上旅程,尋覓藏在身邊的那一抹幽靜。美麗的心情不知不覺踏著天地清新的韻律,步履款款,在一份悠閑中,尋找到久違的驛動,足下,踩醒了一池的夢幻細語,用心聆聽著時代記憶的悠悠歌唱,窺探著一條條古巷里原汁原味的秘密,把古城天水的夏日,用古老和寧靜漸漸渲染!

(飛將巷)

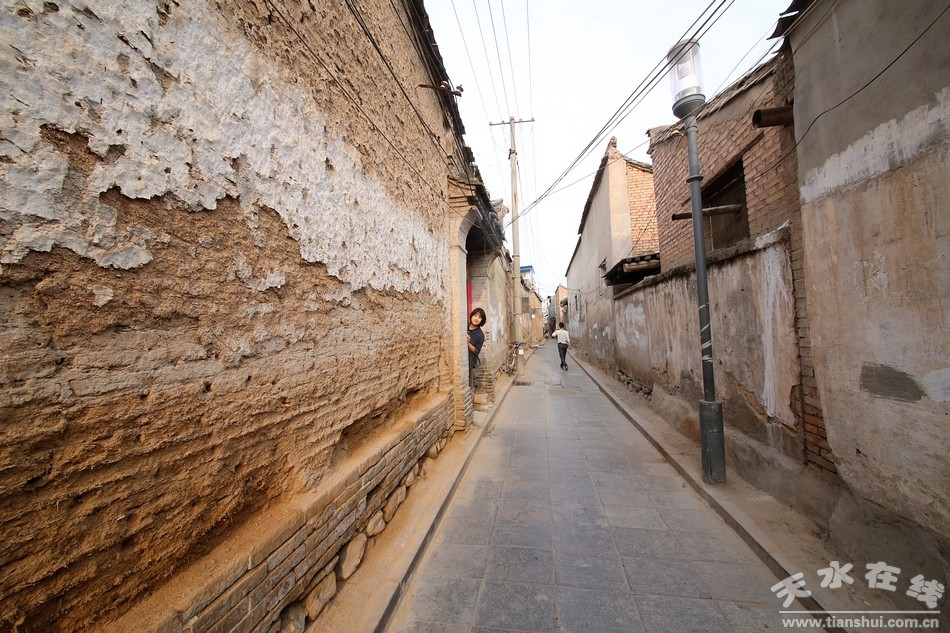

在這個盛夏的早晨,細雨過后的朦朧陽光中,天水在線一行再次踏上古巷之旅,用腳輕輕地叩響了一條條古老的小巷,撩開了它們神秘的面紗。走在悠長圓潤透著青灰色的石板路上,看著斑駁的土坯高墻,錯落有致的黛色屋檐,充滿古典韻味的門窗,狹窄淳樸泛著點滴微光的小巷里的天空,似乎聽到了它們緩緩地訴說著,訴說著天水古巷歷經(jīng)的悠悠往事……

(棗園巷)

(棗園巷)

(棗園巷)

棗園巷,民國年間稱“東團巷”、“榮譽巷”,新中國成立后恢復(fù)其名“棗園巷”。該街區(qū)位于小西關(guān)城,伏羲廟西側(cè),面積2.1公頃。棗園巷是傳統(tǒng)的街巷民居,街巷格局和古建筑保存完好,在使用性質(zhì)上以居住為主,保持安靜宜人的生活居住氛圍。撐一把花傘,步入泛著點點陽光的棗園古巷,油亮的青石板上有足音跫跫,好像從幾千年前的古道踏歌而來,聲音回蕩在悠長的古巷,慢慢清晰而后悠悠遠逝,心,融入時光在深巷里靜靜流淌,感覺周遭格外的清寧。

棗園巷,為何叫它古巷呢,感覺它雖身在最為熱鬧的伏羲廣場邊,卻似乎脫離了這個世界,獨立存在著。聽住在巷子里的一位老人說,這里的一花一草,一石一木,都有上百年的歷史,從最初起它就是這個樣子,不管經(jīng)歷了多少年的風吹雨打,它依舊沒變。

(三新巷)

(三新巷)

(三新巷)

(三新巷)

(三新巷)

(三新巷)

(三新巷)

(三新巷)

(三新巷的古宅)

三新巷,原叫“石頭巷”,后以榮氏企業(yè)“茂新、福新、申新”三大企業(yè)為名,改成“三新巷”,由于口傳或筆誤,后稱“三星巷”,今又更名為“三新巷”。該街區(qū)保護區(qū)位于古城墻遺址以南,聚寶盆以東,由自由路以北的三新巷兩側(cè)和自由路、三新巷路口東南部地區(qū)組成,面積2.65公頃,綠化良好,古建筑保存完整,使用職能以居住為主。

多情的三新古巷,浸潤在夏雨的微涼中,眼前古老的土坯墻,那斑駁皸裂的墻面,如風干的皺紋上灑了層層霜露,透著蕭索與寂寥。青古的屋檐下一張張火紅的對聯(lián),那溫馨的明艷,潤暖了我的眼眸,似在夢中,又仿佛醒在畫屏里。

一只鳥兒落在了泛著古老記憶的大樹上,四處張望,好奇地打量著樹下的不速之客,“嘰嘰喳喳”的叫個不停,似乎是對遠道而來的客人表示歡迎。此刻,古巷依然是靜靜的,鳥兒的啼鳴,更加讓它多了一份悠閑和自在。

一位穿著旗袍的女子從我的眼前飄然而過,她那婀娜的背影,引人遐想,高跟鞋敲擊石板發(fā)出的清脆響聲,余音裊裊,猶如一首老歌,將我?guī)肓藟粢话愕木车亍T谶h去的身影里,我仿佛看到了她童稚時的天真爛漫,少女時的情竇初開,蓋上紅蓋頭時的嬌羞......時間過濾去了她的浮躁和激情,讓她變得沉穩(wěn)而恬靜。

(趙家巷)

(趙家巷)

(趙家巷)

(趙家巷)

(趙家巷)

(趙家巷)

(趙家巷)

(趙家巷)

曲折幽深的趙家古巷和大小巷道則更像靜靜流淌的小河,在秦磚漢瓦覆蓋的城區(qū)無聲無息地穿行。那一座連一座的深宅古院如泊在河岸的古船,緊緊依偎在小巷兩岸,把一支支古老悠遠的謠曲從古巷深處吹送到街市上,彌漫全城。

徜徉在平仄詩韻的趙家古巷,行走在時光深邃的大小巷道,靜靜地傾聽風劃過季節(jié)的輪回。還有那巷子深處的一所所老房子,很平凡很平凡的屋子,但在每個天水人的眼里卻是格外親切,那古老的門窗,還有那院里星星點點的花草……

(大小巷道)

(大小巷道)

(大小巷道)

(大小巷道)

(大小巷道)

(大小巷道)

輕輕地推開厚重的“時代之門”,踏入幽暗的屋子,一股歷史般的幽韻徐徐襲來,透過雕花的軒窗,聆聽從歲月深處飄來的微雨聲,古老而深沉。星星點點的細雨敲打在鱗次櫛比的青屋瓦面,叮叮咚咚,如千年前的編鐘敲擊的古樂,聲音清越而空靈。時光綿軟而清涼,它所滑過的地方,也被暈染上了淺淺的薄涼,古城天水的夏雨,滴落在這一條條幽靜的古巷里,時光頓時清寂而清涼。

(大小巷道)

回眸望去,古巷是安寧的,但至今依然涌動著難以抑制的活力;古巷是微小的,卻分明讓人感受到了它的悠久歷史和博大精深。那金黃的墻,深灰的瓦,墨青的路,每每一處無不渲染著時代的記憶,寄托著天水人兒時的回憶。它們是這座古城里最鮮活的歷史標簽,就像一幅幅淡然優(yōu)雅的水墨畫,在煙雨飄渺中,遠遠近近,濃濃淡淡,給古城天水的繁華時時刻刻增添著一份寧靜與溫馨。

(飛將巷)

(飛將巷)

(飛將巷)

(飛將巷)

(飛將巷)

(飛將巷)

(飛將巷)

(自治巷)

(育生巷)

(育生巷)

(務(wù)農(nóng)巷)

(務(wù)農(nóng)巷)

(務(wù)農(nóng)巷)

(澄源巷)

(澄源巷)

(務(wù)農(nóng)巷)

(務(wù)農(nóng)巷)

(趙家巷 )

天水市歷史街區(qū)古民居院落簡介

一、棗園巷歷史文化街區(qū)

棗園巷,民國年間稱“東團巷”、“榮譽巷”,新中國成立后恢復(fù)其名“棗園巷”。該街區(qū)位于小西關(guān)城,伏羲廟西側(cè),面積2.1公頃。棗園巷是傳統(tǒng)的街巷民居,街巷格局和古建筑保存完好。在使用性質(zhì)上以居住為主,保持安靜宜人的生活居住氛圍。

1、棗園巷6號:該院為馬家宅院,清代建筑,天水市名城委掛牌保護院落,現(xiàn)為秦州區(qū)縣級文物保護單位。

2、棗園巷11號:該院原主人姓宋,是商宅,往日商隊如云。

3、棗園巷15號:該院為孟家院,清代建筑,天水市名城委掛牌保護院落,現(xiàn)為秦州區(qū)縣級文物保護單位。

二、小巷道歷史文化街區(qū)

該街區(qū)位于伏羲廟東側(cè),作為伏羲廟外圍的歷史環(huán)境加以保護,面積1.4公頃。

1、士言巷4號:清代建筑,為一代天水儒尊任其昌宅院。同治四年(1865)進士,官任戶部主事。后返歸故里,全身投入天水教育。該院落為天水市名城委掛牌保護院落,秦州區(qū)縣級文物保護單位。

2、士言巷5號:該院為任其昌其子小任山長任承允故居,任承允光緒甲午(1894)年中進士,授內(nèi)閣中書,后歸故里繼承父業(yè),主講秦州、隴南書院,培養(yǎng)了馮國瑞、鄧寶珊等天水名流。

3、大巷道5號:清代建筑,為天水市名城委掛牌保護院落。

4、伏羲路96號院:明清建筑,為天水市名城委掛牌保護院落。

三、三星巷(三新巷)歷史文化街區(qū)

三新巷,原叫“石頭巷”,后以榮氏企業(yè)“茂新、福新、申新”三大企業(yè)為名,改成“三新巷”,由于口傳或筆誤,后稱“三星巷”,今又更名為“三新巷”。該街區(qū)保護區(qū)位于古城墻遺址以南,聚寶盆以東,由自由路以北的三新巷兩側(cè)和自由路、三新巷路口東南部地區(qū)組成,面積2.65公頃,綠化良好,古建筑保存完整,使用職能以居住為主。

1、三星巷9號:明清建筑,為清代武舉趙子培故居,現(xiàn)為天水市名城委掛牌保護院落。

2、三星巷11號:明清,為清代武進士張珍故居,張珍因戰(zhàn)功顯赫,被朝廷賞一等侍衛(wèi),二品頂戴,封定國將軍,譽滿桑梓。新中國成立后拍賣給原國家副主席榮毅仁,成為榮氏企業(yè)在秦州的辦事處,現(xiàn)為天水市名城委掛牌保護院落。

3、三星巷16號:清代建筑,為董家大院,為天水市名城委掛牌保護院落,現(xiàn)為秦州區(qū)縣級文物保護單位。

4、三星巷25號:宋代建筑,為宋代抗金名將張俊府。字伯英,與岳飛、韓世忠合稱南宋三大名將,所部稱張家軍,官至郡王,后與秦檜造成岳飛冤案,成其不光彩的一頁,死后追封循王。現(xiàn)為天水市名城委掛牌保護院落。

5、三星巷39號:清代建筑,為葛家院,為天水市名城委掛牌保護院落,現(xiàn)為秦州區(qū)縣級文物保護單位。

6、三星巷41號:清代建筑,為蕭家院,為天水市名城委掛牌保護院落,現(xiàn)為秦州區(qū)縣級文物保護單位。

7、三星巷49號:明清建筑,現(xiàn)為天水市名城委掛牌保護院落。

8、三星巷51、53號:清代建筑,為民主革命者葛霽云故居。為中共早期黨員,西北地區(qū)黨的負責人,也是甘肅籍第一個共產(chǎn)黨員。

9、三星巷67號:明-清建筑,為西廂張氏張和故居。張和,同治十年(1871年)進士,官至刑部郎中,創(chuàng)建秦州詩社,有《紹香堂詩草》留世。現(xiàn)為秦州區(qū)縣級文物保護單位。

10、解放路74號:明代建筑,為天水市名城委掛牌保護院落,現(xiàn)為趙氏天水堂。

11、飛將巷9號:明清建筑,飛將軍李廣故居,現(xiàn)為天水市名城委掛牌保護院落。

12、趙家大園3號:清代建筑,現(xiàn)為天水市名城委掛牌保護院落。

13、趙家大園4號:明代建筑,現(xiàn)為天水市名城委掛牌保護院落。

四、育生巷歷史文化街區(qū)

育生巷,原名“張家巷”,清同治年間改為“三陽巷”,光緒年間改為“二郎巷”,后取世英先生為巷名,便為“育生巷”,是西關(guān)片區(qū)面積最大的歷史街區(qū),該街區(qū)位于育生巷兩側(cè),包括解放路以南,南民路以北、忠義巷以西、務(wù)農(nóng)巷以東的大部分地區(qū),面積6.4公頃。該區(qū)古建筑分布廣、文物古跡眾多、街巷格局完整,是目前西關(guān)乃至天水古城內(nèi)保存較好的歷史街區(qū)。用地性質(zhì)基本以居住為主。

1、育生巷14號:清代建筑,已批文物點,現(xiàn)為天水市名城委掛牌保護院落。

2、育生巷28號:明清建筑,現(xiàn)為天水市名城委掛牌保護院落。

3、育生巷42號:清代建筑,為張氏民居,為天水市名城委掛牌保護院落,現(xiàn)為省級文物保護單位。

4、育生巷43號:清代建筑,天水市名城委掛牌保護院落,現(xiàn)為秦州區(qū)縣級文物保護單位。

5、育生巷56號:清代建筑,為張氏民居,為天水市名城委掛牌保護院落,現(xiàn)為省級文物保護單位。

6、育生巷60號:清、民國建筑,為張氏民居,天水市名城委掛牌保護院落,現(xiàn)為省級文物保護單位。

7、務(wù)農(nóng)巷2號:明清建筑,現(xiàn)為天水市名城委掛牌保護院落。

8、孫家大院12號:明代建筑,現(xiàn)為天水市名城委掛牌保護院落。

9、孫家大院16號:清代建筑,現(xiàn)為天水市名城委掛牌保護院落。

10、孫家大院17、18號:清代建筑,為王家院,天水市名城委掛牌保護院落,現(xiàn)為秦州區(qū)縣級文物保護單位。

11、忠義巷6號,始于元代至清代,忠義祠,現(xiàn)為省級文物保護單位。

12、忠義巷26、28號:清代建筑,為鄧家院,26號院為鄧寶珊將軍出生地,天水市名城委掛牌保護院落,現(xiàn)為秦州區(qū)縣級文物保護單位。

13、忠義巷42、46號:明清建筑,聶家大院,富商;46號院現(xiàn)為天水市名城委掛牌保護院落。

14、白家大園13、14號:清代建筑,天水市名城委掛牌保護院落,現(xiàn)為秦州區(qū)縣級文物保護單位。

五、澄源巷歷史文化街區(qū)

澄源巷,自哈氏一族入住以來,回漢兩個名族融合的故事一直流傳,于是此巷又叫團結(jié)巷,新中國成立后改為澄源巷。該街區(qū)位于澄源巷北段西側(cè),北接原城墻遺址,面積較小,僅0.7公頃。但院落、建筑保存完整,是西關(guān)保存最完好的歷史街區(qū),規(guī)劃使用職能以居住為主。

1、澄源巷11號、13號、15號、17號:清代建筑,為哈銳故居。哈銳為光緒壬辰恩科進士,先后在京任刑部主事,四川等地知縣,為中國文化史上唯一的回民翰林公。辛亥革命后,走實業(yè)救國之路,開創(chuàng)甘肅民營工業(yè)先河。該組院落為天水市名城委掛牌保護院落,甘肅省省級文物保護單位。

2、澄源巷21號、23號、42號:明-清建筑,為張慶麟宅院。張慶麟為咸豐庚申科進士,曾任河北廣平縣令,歸故里后,因“品行高潔、樂善好施、濟危扶困”而名著鄉(xiāng)里,秦州人尊稱其門為北門張氏。該組院落為天水市名城委掛牌保護院落,甘肅省省級文物保護單位。

3、澄源巷28號:明代建筑,現(xiàn)為天水市名城委掛牌保護院落。

4、澄源巷88號:明清建筑,現(xiàn)為天水市名城委掛牌保護院落。

六、自由路歷史文化街區(qū)

位于交通巷以東,解放路以北,自由路以北、以南的大部分地區(qū),紫線劃定保護面積3.3公頃。保護范圍包括陜省會館、山西會館等文物保護單位。

1、自由路2號、91號:清代建筑,為劉永亨故居,劉永亨為光緒三年進士,翰林院庶吉士,授編修,侍讀學(xué)士,內(nèi)閣學(xué)士。官至戶、工部侍郎,總督倉場侍郎。善書法,工楷書。光緒十二年(1886年)任蘭州求古書院山長。該組院落現(xiàn)為秦州區(qū)縣級文物保護單位。

2、自由路12號:清代建筑,現(xiàn)為秦州區(qū)縣級文物保護單位。

3、自由路14號:明清建筑,現(xiàn)為天水市名城委掛牌保護院落,已批文物點。

4、自由路45號:清代建筑,為汪家院,為天水市名城委掛牌保護院落,現(xiàn)為省級文物保護單位。

七、自治巷歷史文化街區(qū)

自治巷,舊名下河里,最早是一片洼地,后又名和平巷。西廂張氏早年分家時,長房住下河里,隨著城市的擴建,下河里不再是河灘濕地了,或因張氏長房創(chuàng)業(yè)自治,或因河灘居民自治,便名自治巷。該街區(qū)位于解放路中段以南。紫線劃定保護面積5.09公頃。

1、自治巷44號:清-民國建筑,為吳鴻賓宅院。吳鴻賓,早在“五四”運動前后,吳鴻賓和天水籍熱血青年葛霽云、岳躋山、王承舜等20多人在北京投身革命,成立了天水學(xué)會,創(chuàng)辦《新時代》季利,宣傳革命思想。隨后在李大釗等人影響下,于1926年在北平大學(xué)讀書時加入了中國共產(chǎn)黨,與彭真、張友漁等同學(xué)共事。后來成為我黨西北的重要力量。首任蘭州市市長。該院落現(xiàn)為秦州區(qū)縣級文物保護單位。

2、自治巷57號: 明-清建筑,為張深世孫張煥斗故居, 張煥斗,字敬褆,秦州“西廂張氏”世序78世、遷秦19世。光緒十六年(1890年)鄉(xiāng)試中武舉。光緒二十一年(1895年)中武進士,任甘肅新編陸軍二標管帶。民國二年(1913年)解職返里。民國三年(1914年)五月,白朗亂秦時,總領(lǐng)民團協(xié)辦,防衛(wèi)于城防。白朗軍撤走后,北洋軍以少將銜敦請其復(fù)職,張煥斗一再推辭堅不受任。該院落現(xiàn)為秦州區(qū)縣級文物保護單位。

3、自治巷59號:明-清建筑,為張裕故居,張裕(1842--1905年),字順侯,秦州“西廂張氏”樂善之長子。世序78世,遷秦19世。世居59號院。同治元年(1862年),舉孝廉,同治年例舉入仕,任職寧夏訓(xùn)導(dǎo),訓(xùn)導(dǎo)任上有政績,擢升為奉政大夫,五品同知至終仕。其時為秦州名士,師道尊嚴,身行重教,博得隴南書院山長任士言之稱贊,說:“師表善行,書院楷橫。”其故居為清代嘉慶二十四年(1819年)建造。該院落現(xiàn)為秦州區(qū)縣級文物保護單位。

4、自治巷61號:明-清建筑,為張深故居,張深,秦州“西廂張氏”世序73世、遷秦14世祖,世居下河里。清乾隆六年(1741年)中舉,遷四川涼州千總,任上恪盡職守,剿匪平叛,足智果斷,勇猛無比。知府視為將才,奏請擢升為守備之職。乾隆十二年(1747年),因平叛有功,授廣威將軍,至乾隆二十一年(1756年),因患病去職返鄉(xiāng),以四品廣威將軍銜終仕歸里。該院落現(xiàn)為秦州區(qū)縣級文物保護單位。

八、石家巷

石家巷在天水伏羲廟東南角,原叫尚武巷、愛武巷,后因天水名人石作瑞而得名。

石家巷1、2、3、4、5、6號,建新巷5號:清代建筑,為石作瑞宅院。石作瑞,秦州人,其大約生活在清乾隆初年(1737年)至嘉慶十二年(1807年)之間。祖居秦州區(qū)關(guān)子鎮(zhèn)東南朱槽溝村,世代為農(nóng),耕讀傳家。后其先祖移居秦州城西關(guān),以斗行(經(jīng)營糧食)為業(yè),相繼為朝廷代籌糧餉軍需,遂實家業(yè)。后被朝廷委以四川任知縣。初任川北清溪縣令;后任彭縣縣令。于乾隆十四年(1788年)擢升永寧道道臺。后平西康廓爾喀叛亂,朝廷賜“頂戴花翎”。不久遂升為四川建昌道道臺。乾隆六十年(1795年),達州(今達縣)又生變亂,乾隆分派石作瑞總管軍需。他刻苦勤勞,“在任上督察防守器械,儲備糧草。并兼安撫收容難民,為穩(wěn)定社會秩序盡力做事”。故此朝廷授以按察使銜。后蒙不白之冤,查之無過,官復(fù)原職,調(diào)任贊參軍營,協(xié)助軍務(wù)。后任永寧道道臺。朝廷念其功德,曾賞金五十兩。他悉數(shù)捐獻桑梓,以作天水伏羲廟修繕之資。相傳石作瑞為乾隆義子。其子石鈞勒嘉慶十二年為石作瑞曾立墓碑,其文曰:“大清誥授通儀大夫,歷任四川永寧、建昌、川北道兵備道加按察使銜,石作瑞墓”。石作瑞清廉為官,勤勞刻苦為政,曾有德于蜀地人民。后因積勞成疾,逝世于官邸,享年70余歲,后葬于秦州城西南赤峪河畔。該組院落現(xiàn)為省級文物保護單位。

九、共和巷

共和巷原名明德巷、東倉巷,因紀念孫中山民主共和黃鋮秦州起義而得名。相比西關(guān)的巷道,共和巷處于現(xiàn)代樓群中。

1、共和巷31號:明代建筑,據(jù)傳在清康熙年間是吳貞、吳良兩位將軍的故宅,曾被稱為“將軍府”。后張氏先祖買來,其后張直忱先生就住在這座老宅子里。辛亥革命爆發(fā)后,張直忱先生從此巷走出,第一個剪掉了束縛了一個民族近300年的辮子,讓天水這個古老的城市沐浴了民主共和的微光。

2、共和巷33號:清代建筑,為馮國瑞故居。馮國瑞,為甘肅文化史上一位頗多建樹的學(xué)者、詩人。在文學(xué)、詩詞、歷史、考據(jù)、金石、文學(xué)以及書法藝術(shù)都有頗深的造詣和令人矚目的成就。該院落為天水市名城委掛牌保護院落,現(xiàn)為省級文物保護單位。

十、忠武巷

忠武巷原名周家巷道,系澄源巷和自由路周氏發(fā)展壯大后遷入東關(guān),居住一巷,便命名為周家巷。后因紀念周務(wù)學(xué),以其帶領(lǐng)的忠武軍取名為忠武巷。

忠武巷13號:明清建筑。雖然現(xiàn)在的13號院被現(xiàn)代的零星建筑分割的失去了后存的風味,但天井中有一株樹,主人稱之為烏龍柏,植物學(xué)中稱大葉低丁香。一逢花季,撲鼻的花香溢出小院,灑滿巷道。這株樹盤曲環(huán)繞與天井之上,如蛟龍飛舞,別具一格。院內(nèi)有兩株沙棗,沙棗樹源自沙漠干旱的西域,天水并不常見。 (資料來源:天水市名城辦) |