近日,一則“關(guān)于甘肅天水古城在商業(yè)化運(yùn)營(yíng)后,很多古建筑被‘改頭換面’”的消息引發(fā)關(guān)注。天水古城擁有中國(guó)西北地區(qū)現(xiàn)存規(guī)模較大和保存較完整的明清時(shí)期居民院落群,因歷史久遠(yuǎn),不少古建民居曾受到不同程度的損毀。為了搶救這些古建筑,當(dāng)?shù)貙?duì)西關(guān)片區(qū)啟動(dòng)搶救性保護(hù),使得29座文保院落得以“復(fù)活”,其中省保級(jí)1處、縣保級(jí)3處、保護(hù)點(diǎn)25處。

這座位于甘肅、并不起眼的城市竟會(huì)有如此多的古建群落。這座城市究竟有著怎樣的歷史?圍繞古建應(yīng)當(dāng)開(kāi)發(fā)利用?讓我們走進(jìn)天水古城,走入那段隱入風(fēng)煙的歷史。

▲今天的天水古城。

源起:

秦伐西戎,以之為縣

歷史上,天水所在的隴右地區(qū)是多民族雜居融合的舞臺(tái),農(nóng)耕文明和游牧文明在這里碰撞、交融。這里是中原王朝經(jīng)營(yíng)邊防、統(tǒng)御西北的前沿和要害,也是中亞、西域使節(jié)和胡商進(jìn)入中原前的最后一站與樞紐。而它的歷史,還要從兩千多年前的春秋時(shí)期說(shuō)起。

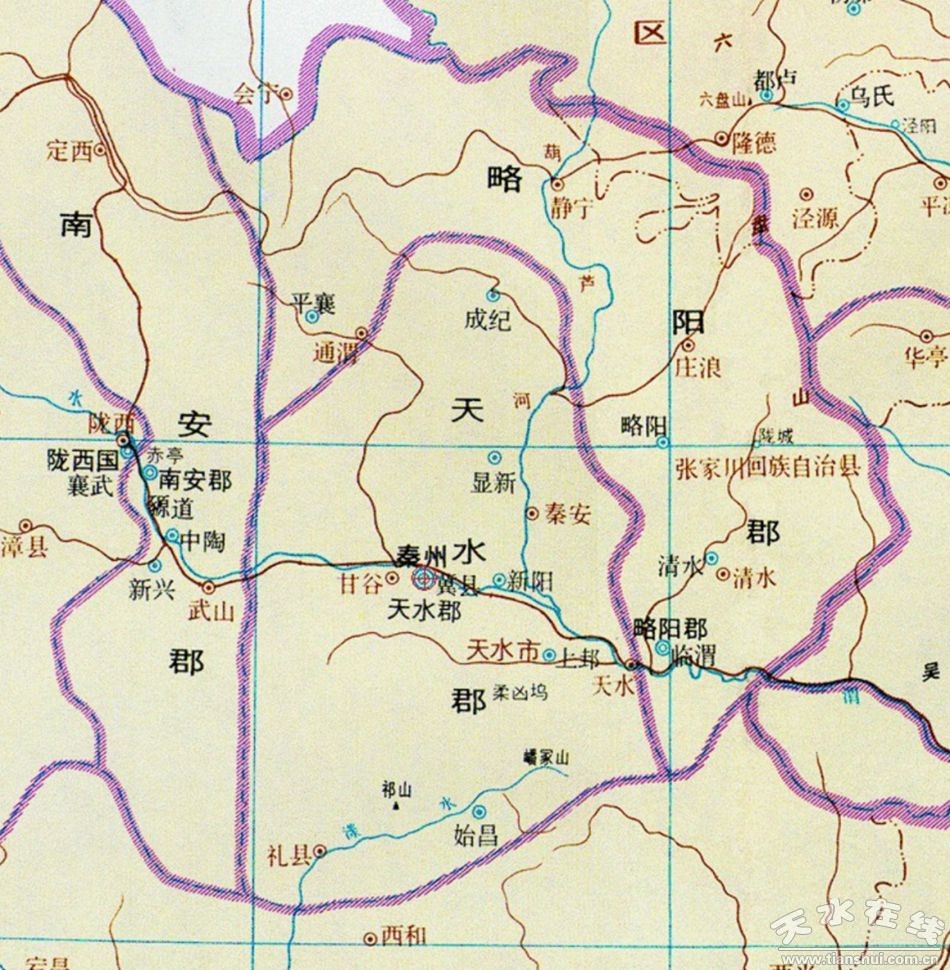

公元前688年,秦武公派軍隊(duì)征伐位于隴右地區(qū)的邽戎和冀戎,獲勝之后,在這兩個(gè)地方設(shè)置了縣。其中,“冀”位于今天的甘肅省甘谷縣,而“邽”就是現(xiàn)在的天水。據(jù)考證,“邽”源于附近的邽山,所居之戎即以山為名,曰“邽戎”;秦滅邽戎,置縣管理,因其地為邽戎故地,因此名曰“邽”。而邽縣的治所,就在今天的天水城區(qū)。

▲秦國(guó)的冀縣與邽縣。底圖/譚其驤版《中國(guó)歷史地圖集》

秦始皇統(tǒng)一天下后,天水在史書(shū)中的名稱由“邽”變成“上邽”。《漢書(shū)·地理志》中記載京兆尹下轄有下邽縣,隴西郡下轄有上邽縣。對(duì)此,應(yīng)劭注曰:秦武公伐邽戎,置有上邽,故加“下”。意思是說(shuō),因?yàn)榍匚涔珪r(shí)期已經(jīng)置邽縣,才加了“上”“下”以示區(qū)分。

天水之名最早出現(xiàn)在漢武帝元鼎三年(前114)。當(dāng)時(shí),隴西郡一分為二,析置出天水郡。不過(guò)此時(shí)的天水郡治所并不在今天城區(qū),而是在平襄(今甘肅省通渭縣城),上邽此時(shí)仍隸屬于隴西。天水一名可能源于此地原有的湖泊。據(jù)記載,該湖泊四季沒(méi)有明顯的水位變化,古人認(rèn)為水源于天,因此命名為“天水”。東漢永平十七年(74),天水郡改稱漢陽(yáng)郡,郡治所遷至冀縣(今甘肅省甘谷縣),原屬隴西郡的上邽劃歸漢陽(yáng)郡。西晉時(shí),漢陽(yáng)郡復(fù)稱天水郡,泰始五年(269)初置秦州,治冀城(今甘肅省甘谷縣);太康三年(282)罷秦州入雍州,七年(286)復(fù)置,秦州州治及天水郡治皆由冀城遷至上邽。從此,上邽城,即今天水市所在地,基本上一直作為州、郡治所和隴東南地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、軍事和交通的中心而延續(xù)至今。

▲西晉天水郡。來(lái)源/譚其驤版《中國(guó)歷史地圖集》

高光:

武侯北伐,雍涼鎖鑰

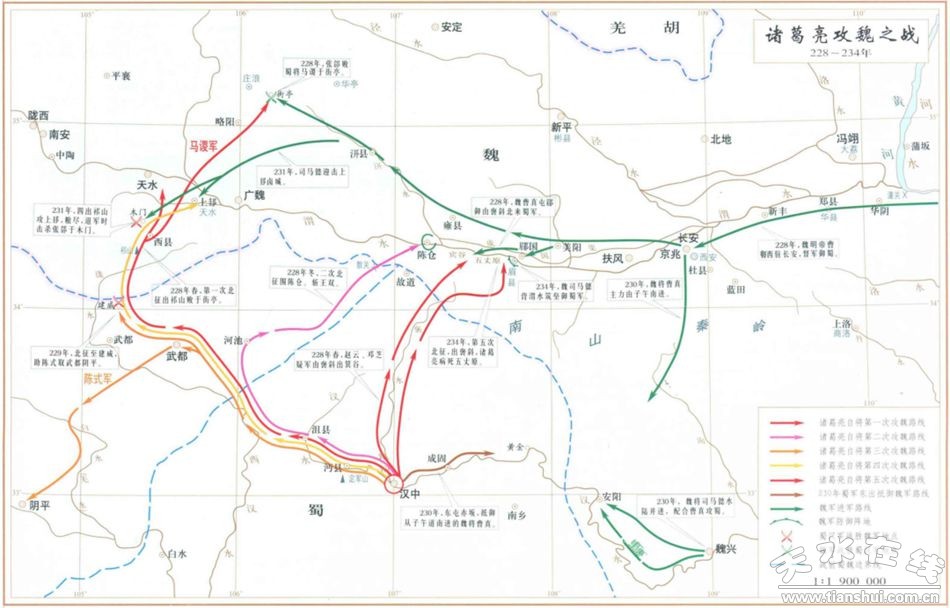

諸葛亮六出祁山、最終功敗垂成讓無(wú)數(shù)人扼腕痛惜。而諸葛武侯歷次北伐的主攻方向祁山,就位于今天的天水境內(nèi)。在此地上演的魏蜀之間的悲歡離合,千百年來(lái)一直讓人們津津樂(lè)道。

《水經(jīng)·漾水注》云:“祁山在嶓冢之西七十許里,山上有城,極為嚴(yán)固。昔諸葛亮攻祁山,即斯城也,漢水逕其南。”又云該城,“在上邽西南二百四十里”。文中所言的“漢水”,即今西漢水,發(fā)源于嶓冢山(今天水市東南齊壽山),向西南流入今禮縣境內(nèi)。曹魏時(shí)期,曾筑城于祁山,位于今天的禮縣城區(qū)以東的祁山鄉(xiāng),在西漢水北岸,后代地志稱其為“祁山城”或“祁山堡”。此地處于隴南地區(qū)通往隴中渭水河谷與重鎮(zhèn)上邽之間的來(lái)往通道上,地勢(shì)陡峭,“山圍六七里,高數(shù)十丈”,易守難攻,軍事價(jià)值巨大,因而曹魏選擇在此筑壘防守。

蜀漢建興五年(227),平定南中蠻夷叛亂之后,諸葛亮率領(lǐng)大軍屯駐漢中。次年正月,興兵北伐。由于出其不意且軍紀(jì)嚴(yán)明,在進(jìn)兵初始,南安、天水、安定三郡懾于蜀軍威勢(shì)而投降。由此,蜀軍控制了南安全境和天水郡大部分地區(qū),但安定郡治臨涇(今甘肅省鎮(zhèn)原縣東南)因轄境多在隴東,與祁山地帶的蜀漢大軍相隔甚遠(yuǎn),未能得到蜀軍直接支援,因此仍被魏軍控制。此時(shí)的蜀軍雖然在隴右大肆攻城略地,但天水郡境還有兩座城壘未被攻下,其一為祁山,由魏將高剛鎮(zhèn)守;其二為上邽,曹魏雍州刺史郭淮和天水太守馬遵率領(lǐng)麾下軍隊(duì)迅速退據(jù)該城。當(dāng)時(shí)諸葛亮的府營(yíng)屯駐在西縣(今甘肅省禮縣東北)。盡管此時(shí)隴右郡縣紛紛倒戈,形勢(shì)對(duì)曹魏極其不利,但通過(guò)堅(jiān)守祁山和上邽,魏軍阻礙了蜀軍在天水地區(qū)的擴(kuò)展,使其無(wú)法將控制范圍連成一片,有效牽制、分散了蜀軍兵力,并為曹魏大軍越過(guò)隴坂支援天水的反攻行動(dòng)爭(zhēng)取到寶貴時(shí)間。同時(shí),由于祁山城距離西縣很近,對(duì)蜀軍大本營(yíng)造成了巨大威脅,迫使諸葛亮必須派駐足夠的部隊(duì)來(lái)保護(hù)府營(yíng)和后勤基地安全,變相減輕了曹魏前線的壓力。上邽對(duì)雙方作戰(zhàn)的影響更大,它阻礙了蜀軍北渡渭水向安定郡與隴山山脈前進(jìn),使其難以及時(shí)援助當(dāng)?shù)氐姆次簞?shì)力。后來(lái),張郃率曹魏援兵來(lái)到隴右,諸葛亮令蜀軍前部迎戰(zhàn),“遣將軍馬謖至街亭,高詳屯列柳城”。在街亭之役中,郭淮正是從上邽出兵攻擊蜀軍、打垮據(jù)守列柳城的高詳,有力地配合了街亭魏軍主力的戰(zhàn)斗。“張郃擊謖,淮攻詳營(yíng),皆破之”,造成前線蜀軍的慘敗,“士卒離散。亮進(jìn)無(wú)所據(jù)”,被迫從西縣撤兵,未能實(shí)現(xiàn)“平取隴右”以至進(jìn)取雍州的戰(zhàn)略計(jì)劃。

▲諸葛亮攻魏之戰(zhàn)。來(lái)源/中國(guó)人民革命軍事博物館《中國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)史地圖集》,星球地圖出版社2007年版

蜀建興九年(231),諸葛亮再次率領(lǐng)大軍向天水地區(qū)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。在前一年(230)秋季,魏國(guó)派遣司馬懿、張郃、曹真率領(lǐng)三路大軍分別兵出西城、子午谷、斜谷,意圖攻取蜀的漢中。諸葛亮率軍在城固、赤阪堅(jiān)守,擊退了曹魏的三路大軍。此舉消耗了曹魏在隴右和關(guān)中地區(qū)的大量財(cái)力物力,鎮(zhèn)守關(guān)中的大將軍曹真也一病不起,并于231年三月病逝。

諸葛亮抓住有利時(shí)機(jī)再次興兵北伐。他先在冬季派遣魏延、吳懿進(jìn)軍南安,探查隴右魏軍的部署情況,并打敗了前來(lái)迎戰(zhàn)的郭淮、費(fèi)曜。隨后又派遣大軍在二月將魏軍賈嗣、魏平部圍困在祁山。此時(shí)蜀軍軍勢(shì)正盛,魏軍不敢與之交鋒,只能退保祁山、上邽以待援兵。魏明帝曹叡急遣司馬懿接替病重的曹真,率軍支援隴右。當(dāng)時(shí),蜀軍經(jīng)過(guò)數(shù)年訓(xùn)練,兵強(qiáng)馬壯、聲勢(shì)浩大,在與魏軍的戰(zhàn)斗中屢占上風(fēng)。為了盡快實(shí)現(xiàn)進(jìn)占隴右以至進(jìn)逼關(guān)中的戰(zhàn)略計(jì)劃,諸葛亮留下少數(shù)部隊(duì)繼續(xù)圍困祁山城,親率主力東進(jìn)去迎擊魏國(guó)援軍。拒守上邽的郭淮、費(fèi)曜企圖憑險(xiǎn)阻擊,被蜀兵擊敗。見(jiàn)蜀軍勢(shì)大,在正面戰(zhàn)斗中難以取勝,司馬懿于是采取了避戰(zhàn)守險(xiǎn)的策略,蜀軍因運(yùn)糧困難不得不退還祁山。兩軍在祁山以東的鹵城(今甘肅省禮縣鹽官鎮(zhèn))交戰(zhàn),雙方均無(wú)法取得勝利,只能繼續(xù)對(duì)峙。在相持一月之后,蜀軍最終因糧盡退兵,并在撤退途中設(shè)伏殺死了曹魏名將張郃。

此次戰(zhàn)役歷時(shí)4個(gè)月,蜀軍因糧盡而退。這是魏蜀雙方在該地區(qū)持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的一次交鋒。

悲歌:

上邽兵敗,蜀漢終章

蜀漢建興十二年(234),諸葛亮“星落五丈原”。諸葛亮病逝后,他的軍隊(duì)由姜維掌管。此后,蜀漢改變戰(zhàn)略,主攻方向由祁山變?yōu)椴芪禾焖晕鞣朗剌^為薄弱的偏遠(yuǎn)諸郡。蜀漢延熙十八年(255),姜維出兵狄道(今甘肅省臨洮縣西),大破魏雍州刺史王經(jīng)所率諸軍,給曹魏在隴右的勢(shì)力以巨大打擊。如曹魏名將鄧艾所言:“洮西之?dāng)。切∈б玻黄栖姎ⅲ瑐}(cāng)廩空虛,百姓流離,幾于危亡。”姜維因此戰(zhàn)而擢升為大將軍。在有利形勢(shì)下,姜維于次年,即延熙十九年(256)秋向祁山地區(qū)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。此時(shí)距上次諸葛亮率蜀軍兵出祁山,已經(jīng)過(guò)去25年了。

▲姜維像。來(lái)源/張福林主編《圖像三國(guó)志》,山西人民出版社2001年版

蜀軍計(jì)劃經(jīng)祁山攻占魏國(guó)天水郡重鎮(zhèn)上邽(今甘肅省天水市秦州區(qū))。姜維深知此舉殊為不易,故與漢中都督胡濟(jì)約定同時(shí)出兵,東西合擊,會(huì)師上邽。但胡濟(jì)違約沒(méi)有到達(dá)前線,致使姜維孤軍轉(zhuǎn)戰(zhàn),遭到慘敗。而曹魏隴西守將鄧艾在戰(zhàn)前就判斷姜維會(huì)乘勝繼續(xù)入侵,并根據(jù)蜀軍糧運(yùn)困難的現(xiàn)實(shí),預(yù)料可能會(huì)從南安、隴西兩郡進(jìn)兵,因此作了針對(duì)性準(zhǔn)備。姜維在抵達(dá)天水后,進(jìn)退不得、糧食又盡,最終在段谷被鄧艾率領(lǐng)的魏軍擊敗。

經(jīng)此一役,蜀軍“星散流離,死者甚眾”,多年蓄積的精銳損失殆盡。蜀漢朝廷也因此對(duì)姜維十分失望,不再信任。同時(shí),此戰(zhàn)之后,自諸葛亮以來(lái),歷經(jīng)蔣琬、費(fèi)祎、姜維數(shù)十年苦心經(jīng)營(yíng)的隴西基地,也喪失了對(duì)蜀漢政權(quán)的信心,轉(zhuǎn)而投效曹魏,成為之后曹魏平滅蜀漢的戰(zhàn)略基地。蜀漢內(nèi)部也人心浮動(dòng),如轉(zhuǎn)年的延熙二十年(257),蜀漢光祿大夫、學(xué)者譙周就寫(xiě)出了《仇國(guó)論》,公開(kāi)反對(duì)出兵北伐,甚至在后來(lái)公開(kāi)發(fā)表“眾而大,期之會(huì),具而授,若何復(fù)”的投降言論。由此,魏、蜀之間的態(tài)勢(shì)被徹底扭轉(zhuǎn),蜀漢的滅亡只是時(shí)間問(wèn)題。

傳承:

五城相連,歷經(jīng)千年

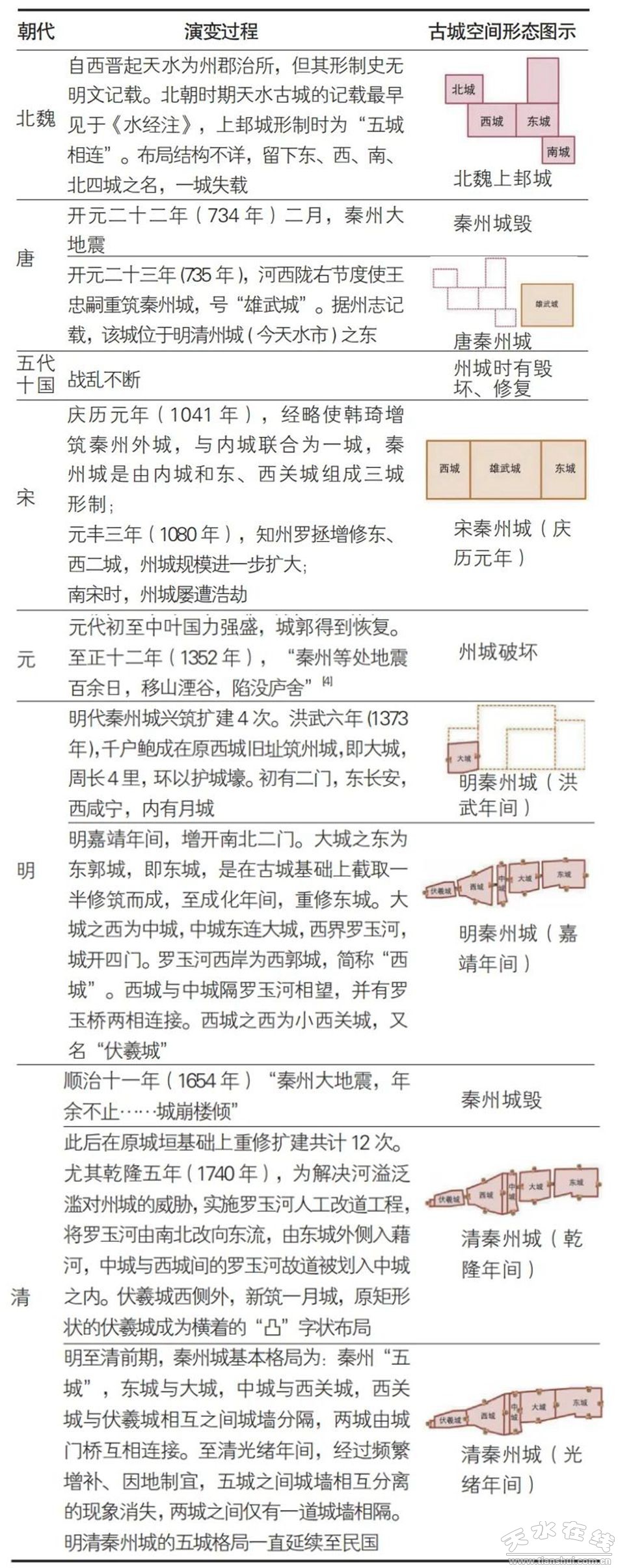

天水古城位于渭河支流的藉河河谷盆地。自西晉時(shí)起,城池屢遭破壞而又一再加固。古城北依東西走向的鳳凰山梁峁,南臨藉河,面向壁立陡峭的秦嶺余脈太陽(yáng)山,坐落在黃土高原沖刷侵蝕成的河谷階地,呈帶狀向東西兩翼延展,高爽適中,近河便于取水而不致遭水患,沿河谷道又易于調(diào)遣兵馬和補(bǔ)給糧草,憑借山形水勢(shì)造就的易守難攻有利地形,融山、水、城三要素為一體,形成了歷經(jīng)千年而鮮有變化的“兩山夾峙,一水中流、五城連壘、寨堡相依”的空間體系。

▲天水古城地形示意圖。底圖/百度地圖

對(duì)于天水城市格局的現(xiàn)存最早記載見(jiàn)于《水經(jīng)·渭水注》。其中記載,北魏時(shí)的上邽城治地就在今天水市城區(qū),當(dāng)時(shí)既有上邽城,又有上邽故城,上邽故城位于上邽城之東,上邽城形制是“五城相連”的特殊布局。但布局結(jié)構(gòu)已難以詳考,只留下東、西、南、北四城之名。

唐宋時(shí)期,天水古城得以進(jìn)一步發(fā)展。唐開(kāi)元二十二年(734)秦州發(fā)生大地震,州城房屋多毀,壓死吏民4000余人,州治暫遷成紀(jì)縣(今甘肅省秦安縣)。第二年,河西隴右節(jié)度使王忠嗣重筑秦州城,號(hào)“雄武城”。據(jù)記載,該城在明清州城(即今天水市)之東。唐乾元二年(759)杜甫流寓秦州時(shí),在秦州城留下了“降虜兼千帳,居民有萬(wàn)家”的詩(shī)句,反映了新筑“雄武城”的規(guī)模。之后吐蕃占領(lǐng)隴右,至唐大中三年(849)唐收復(fù)秦州,中經(jīng)五代十國(guó)動(dòng)蕩,直至北宋,隨著西夏黨項(xiàng)羌的崛起,秦州的戰(zhàn)略地位日顯重要。不僅“號(hào)為富庶,且與羌戎接畛”,而且作為西北邊防重鎮(zhèn),秦州城為隴右通往關(guān)中、蜀中的交匯口,北宋于是著力對(duì)秦州加以經(jīng)營(yíng)和建設(shè)。

首先是宋真宗時(shí)知州曹瑋在州境修筑弓門(mén)、冶坊等10寨,埃壕380里,后經(jīng)增修完善,形成了以秦州城為中心,下轄100多個(gè)城、寨、堡的軍事防御體系。其次是宋仁宗慶歷元年(1041),經(jīng)略使韓琦大舉擴(kuò)建秦州外城:“增筑外城,乃廣外城十一里,與內(nèi)城聯(lián)合為一城,高三丈五尺,秦民德之,號(hào)韓公城。”這次擴(kuò)建歷時(shí)4個(gè)月告竣。當(dāng)時(shí)的韓公城“廣四千一百步,計(jì)工三百萬(wàn)”,城周長(zhǎng)12.75里,高10.88米。而同時(shí)期的蘭州城“東西六百步,南北三百步”,規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于秦州城。秦州城以其高大壯闊而雄踞西北各城之首。再次是宋神宗時(shí),知州羅拯又增修東、西二城,使州城規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。此后該城在金宋之間的長(zhǎng)期交戰(zhàn)中迭遭破壞,至元代至正年間秦州發(fā)生大地震,州城再度被毀。

▲天水古城空間形態(tài)演變圖表。制圖/常光宇,來(lái)源/《天水古城軍事防御地位及其空間形態(tài)特征研究》

今天依稀可見(jiàn)的“五城”格局始于明太祖洪武六年(1372)。當(dāng)時(shí),千戶鮑成約在原西城舊址筑州城,也就是大城,城周長(zhǎng)4里多,高3丈5尺,并環(huán)以護(hù)城壕。開(kāi)有二門(mén),東曰長(zhǎng)安,西曰咸寧,內(nèi)有月城。大城之東為東郭城,亦即東城,是在古城基礎(chǔ)上裁取一半修筑而成,至成化年間,指揮使吳鐘對(duì)東城進(jìn)行了重修。大城之西為中城,俗名新街,中城東連大城,西界羅玉河,城開(kāi)四門(mén)。嘉靖年間,大城又增開(kāi)南北二門(mén),又由知州李鯨在羅玉河西岸組織修建西郭城,簡(jiǎn)稱西城。西城與中城隔羅玉河相望,并有羅玉河橋兩相連接。西郭城之西為小西關(guān)城,又名伏羲城,開(kāi)有二門(mén),始筑年代失載。

清順治十一年(1654)地震,州城破壞嚴(yán)重。由巡道宋碗捐資,知州姜光允主持重修。此后,在嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒等年間,又先后幾次對(duì)各城及城樓、護(hù)城堤等進(jìn)行過(guò)修筑,州城基本保持了明代形成的五城布局。

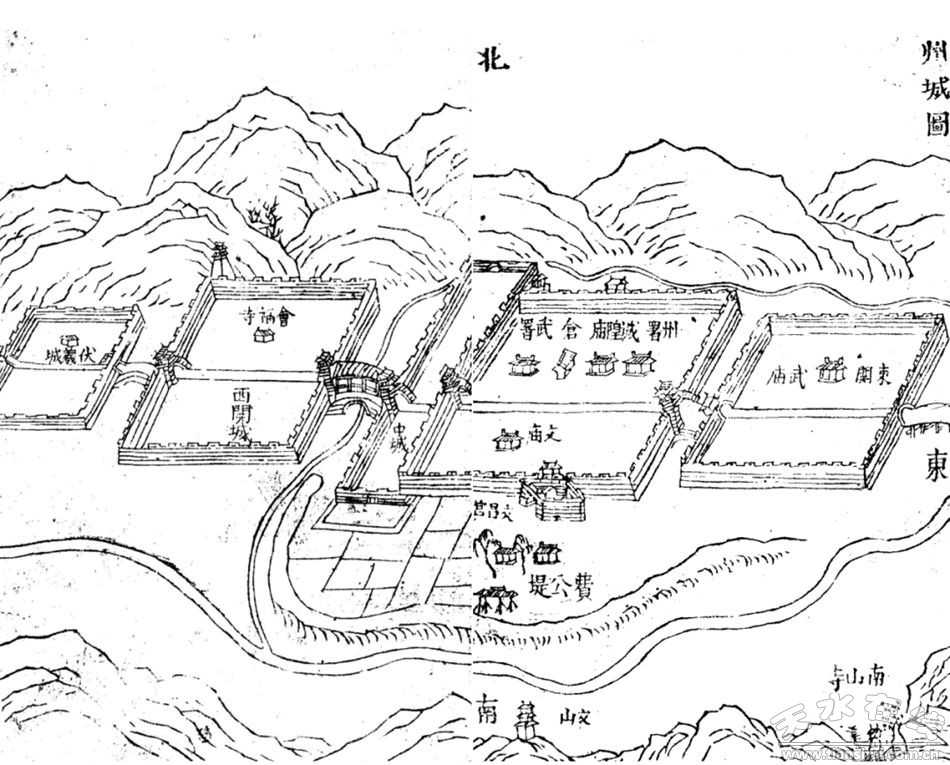

▲(乾隆)《直隸秦州新志》卷首《州城圖》

但與明代相比,清代的天水古城有三處變化:

一是藉河支流羅玉河改道。明代時(shí)羅玉河由中城與西郭城之間南流入藉,兩城之間有羅玉河橋相通。清乾隆五年(1740),知州程材傅主持羅玉河改道工程,將羅玉河由城北改向東流,由東郭城外側(cè)入藉。由此既解除了該河決溢泛濫對(duì)州城的威脅,又?jǐn)U展了中城空間,便利了中城與西郭城的聯(lián)系。

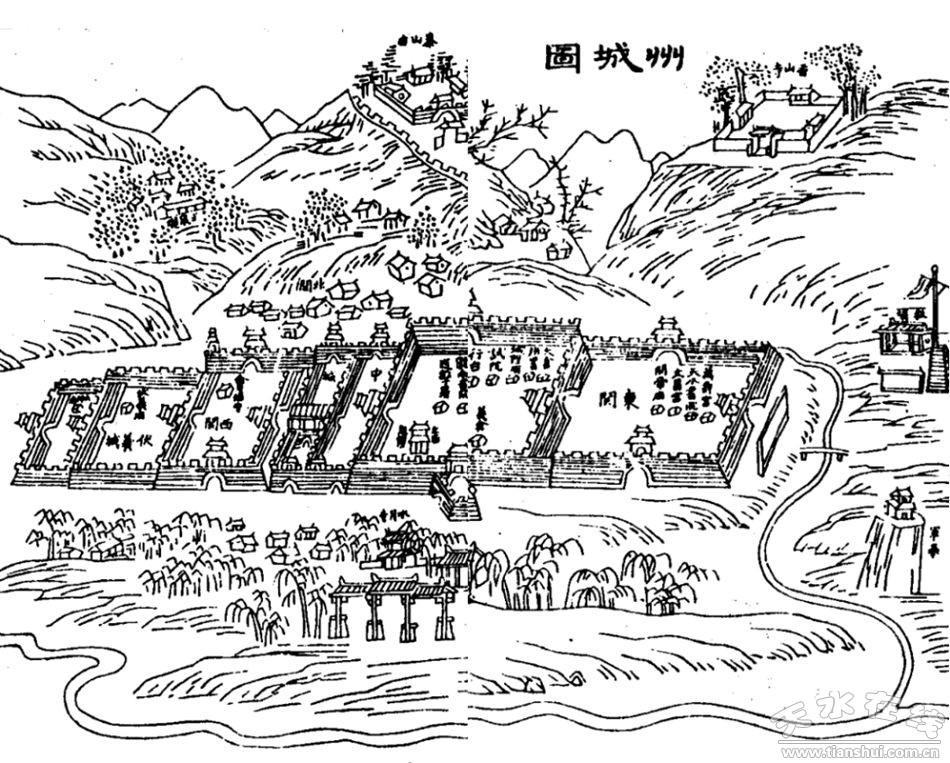

二是各城之間墻垣有所變更。比較乾隆《直隸秦州新志》和光緒《重纂秦州直隸州新志》可以看到,乾隆時(shí)的秦州“五城”,東城與大城,中城與西關(guān)城,西關(guān)城與伏羲城相互之間城墻分離,兩城由城門(mén)橋互相連接。這種形制當(dāng)是由明至清中前期秦州城的基本格局。而光緒州志中,五城之間城墻相互分離的現(xiàn)象消失,兩城之間僅有一道城墻相隔。

三是明至清前期的“五城”,各城之內(nèi)均無(wú)其它城垣相隔。而在清代后期,中城和伏羲城形制均發(fā)生了明顯變化。由于羅玉河改道,中城與西郭城之間原羅玉河故道被劃入中城之內(nèi),羅玉河改道前中城的西墻便成為中城之內(nèi)的一道隔墻,并將中城分隔為東、西兩半。再有伏羲城西側(cè)外,又新筑一月城,使原來(lái)矩形狀的伏羲城成為橫著的“凸”字形布局。清代后期州城形制的變化,是清代頻繁增修補(bǔ)苴、因地制宜改造的產(chǎn)物。

▲(光緒)《重纂秦州直隸州新志》卷首《州城圖》

現(xiàn)狀:

歷史遺珍,亟需尊重

現(xiàn)在的天水古城,除了前文提到的頗具特色的“五城相連”之外,城區(qū)內(nèi)還留有各類文物古跡,如歷史街區(qū)、牌坊、門(mén)樓、寺廟觀、四合院等。比如棗園巷、規(guī)模宏大的明代建筑群落西關(guān)伏羲廟、在滎陽(yáng)以自己生命幫助劉邦脫險(xiǎn)的紀(jì)信祠堂、諸葛軍壘、晉代女詩(shī)人蘇蕙織造回文詩(shī)的遺址織錦臺(tái)、杜甫客居秦州時(shí)在《秦州雜詩(shī)》里吟詠過(guò)的名剎南郭寺、有“隴東南第一名觀”之稱的玉泉觀、東關(guān)的萬(wàn)壽宮、中城南門(mén)外的官泉、紅臺(tái)清真寺、北關(guān)清真寺,保存完好的明代四合院“胡氏民居”等古建筑。

▲今天的天水古城。

天水古城的古建筑數(shù)量和規(guī)模在西北地區(qū)首屈一指,但此次“改頭換面”式的改造引發(fā)很多網(wǎng)友的吐槽和媒體的批評(píng)。《文物保護(hù)法》規(guī)定:核定為文物保護(hù)單位的革命遺址、紀(jì)念建筑物、古建筑、古墓葬、石窟寺、石刻等(包括建筑物的附屬物),在進(jìn)行修繕、保養(yǎng)、遷移的時(shí)候,必須遵守不改變文物原狀的原則。這說(shuō)明,在修繕古建筑時(shí),我們應(yīng)當(dāng)遵循恢復(fù)原狀和保存現(xiàn)狀的原則,盡量不改變?cè)械慕Y(jié)構(gòu)、面貌,保留古建筑的歷史可讀性。希望當(dāng)?shù)啬軌蛭〗逃?xùn),盡快恢復(fù)古建筑的本來(lái)面貌。

在修繕、利用古建筑時(shí),我們唯有秉持敬畏之心,尊重歷史、尊重科學(xué),才能讓古建筑換發(fā)生機(jī),才能當(dāng)好歷史的保留者,做好文明的傳承人。

參考文獻(xiàn)

1.《史記》,北京:中華書(shū)局,1975年。

2.《漢書(shū)》,北京:中華書(shū)局,1962年。

3.《三國(guó)志》,北京:中華書(shū)局,1980年。

4.《華陽(yáng)國(guó)志》,上海:上海古籍出版社,2007年。

5.雍際春:《論天水古城的歷史變遷與其文化遺存的關(guān)系》,《中國(guó)名城》,2010年9月。

6.劉雁翔:《上邽 天水 秦州——一座區(qū)域中心城市的建城歷史勾勒》,《天水師范學(xué)院學(xué)報(bào)》,2015年1月。

7.劉雁翔:《秦“初縣”邽、冀及中國(guó)縣制起源探論》,《先秦文學(xué)與文化》,2020年12月。

8.常光宇:《天水古城軍事防御地位及其空間形態(tài)特征研究》,《中國(guó)名城》,2020年12月。

9.王瑰:《上邽之戰(zhàn):決定三家歸一的關(guān)鍵戰(zhàn)役》,《成都大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》,2015年10月。

10.宋杰:《蜀漢用兵祁山與曹魏隴右戰(zhàn)局之演變》,《軍事歷史研究》,2017年第1期。

11.《羲皇故里異彩紛呈 文化名城千古流芳——天水市落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)歷史文化名城保護(hù)工作紀(jì)實(shí)》,《甘肅日?qǐng)?bào)》2004年6月25日,第002版。

12.董鑒泓、張松:《中國(guó)西部名城“拆”“留”之間的積極保護(hù)——以天水歷史文化名城規(guī)劃為例》,《城市規(guī)劃匯刊》2002年第4期。

(新聞來(lái)源:國(guó)家人文歷史公眾號(hào) 轉(zhuǎn)載:李俊鋒) |