編者按——

據人民日報2022年11月9日一版報道,黨的十八大以來,文物博物館改革持續推進,影響力大幅提升。類型豐富、主體多元、普惠均等的現代博物館體系基本形成。全國博物館數量、年舉辦展覽數量、年參觀人次分別增長60%、144%、119%,“到博物館去”已成社會新風尚。

人民日報出版社近期推出了《你所不知道的國家一級博物館》系列圖書,帶大家打卡各地有意思的博物館。

今天帶大家打卡的是天水市博物館。

天水市博物館

“蕭蕭古塞冷,漠漠秋云低。”“老樹空庭得,清渠一邑傳。”循著杜甫的《秦州雜詩》,漫步在甘肅天水,歷史的厚重感撲面而來。

天水市位于甘肅省東南部,古稱邽(guī)、上邽、成紀、秦州,有著8000多年文明史、3000多年文字記載史和2700多年建城史。從大地灣彩陶的絢麗,到大秦帝國的崛起,從絲路商貿的繁榮,到佛教文化的東漸……藏身于城中古剎伏羲廟的天水市博物館,將天水的歷史娓娓道來。

▲伏羲廟(天水市博物館供圖)

羲皇故里 文明悠遠

天水是中華人文始祖伏羲故里,天水伏羲廟始建于明成化年間,是一座保存完整、規模宏大的祭祀伏羲氏的宗廟建筑群。廟內四院相套,牌樓挺立,宏闊幽深,古柏蒼郁。據說伏羲廟剛建成時,依照伏羲六十四卦栽植了64棵柏樹,如今尚存幾十棵。

天水市博物館建立于1979年,1986年由天水城隍廟遷至伏羲廟,形成“館廟合一”的格局。博物館基本陳列以“文化天水”為主線,包括序廳和7個常設展廳。序廳名為“走進天水”,通過文化浮雕墻、沙盤、多媒體等方式,簡明展示了天水伏羲文化、大地灣文化、早期秦文化、三國古戰場文化和佛教石窟文化。

▲大地灣一期陶器:寬帶紋三足彩陶缽(天水市博物館供圖)

大地灣遺址位于天水市秦安縣五營鎮邵店村,是一處規模較大、保存較好、內涵豐富的新石器時代遺址,年代跨度為距今約7800—4800年。1958年,一個農民在邵店村清水河東岸臺地犁地時,發現了一只色彩斑斕、造型奇異的陶罐。這個不經意的發現,讓大地灣遺址進入考古學者的視野。大地灣既有房址,又有墓葬,出土了國內年代最早的一批彩繪陶器和炭化的糧食標本。天水市博物館收藏的寬帶紋三足彩陶缽,就是大地灣一期陶器,距今約7800年。

▲仰韶文化紅陶葫蘆口尖底瓶(天水市博物館供圖)

展廳里,一件造型特別的陶瓶吸引了觀眾的目光。“這是紅陶葫蘆口尖底瓶,是7000年前先民們使用的汲水器。”李寧民介紹,這種陶瓶的瓶底尖,容易入水,入水后又因浮力和重心下移,自動橫起灌水。同時,由于口小,搬運時水不易溢出。小口尖底瓶是仰韶文化最典型的器物之一,體現了先民們的聰明才智和高超的制陶工藝。

秦人故園 吉金留史

天水是秦人和秦文化的發祥地。秦人曾“在西戎,保西垂”,東進北伐,封侯建國,最終完成一統天下大業。公元前688年,秦人在天水設立邽縣,這是史書記載的中國第一個建制縣。天水地區先后出土了大量鑄造工藝精湛的春秋戰國至秦代的青銅器,其中最重要的當屬秦公簋。

秦公簋是春秋時代的器物,由簋身和蓋兩部分組成。蓋緣及器口下飾勾連形蟠螭紋,腹部飾瓦紋。雙耳有獸首裝飾,圈足飾波帶紋。器蓋和器內分別鑄有50余字銘文,記述了秦人先祖的歷史,勉勵子孫后代繼承前輩事業,永保四方土地。器蓋還有秦漢時期后刻的銘文,記錄了此簋在秦漢時為西縣官物,曾被當作容器使用。

秦公簋原件藏于國家博物館,天水市博物館的這一件是由國家博物館1986年復制的。秦公簋上的銘文為研究秦國歷史和社會狀況,尤其是秦人在天水一帶的創業史提供了難得的資料。

天水在秦文化的形成、發展中具有重要地位,發生過莊公伐戎、襄公建國等秦國早期的重要歷史事件。天水市博物館藏有春秋時期的環帶紋銅鼎、瓦紋銅匜(yí)等秦文化器物。銅匜是先秦禮儀活動中洗手用的器具,形制類似于瓢。天水市博物館展出的這件瓦紋銅匜1993年出土于天水市秦州區,器形規整,紋飾簡潔,具有春秋時期秦文化典型特征。

▲春秋時期瓦紋銅匜(天水市博物館供圖)

漢武帝時期,張騫從長安出發,翻越關山,出使西域。絲綢之路的開通,讓東西方文明的交流愈加頻繁。天水作為進出長安、連接河西走廊和西域的重要關隘,是保障絲綢之路暢通的軍事重鎮。從關中到天水的關隴古道上,至今還存有當年的古驛站、堡寨遺跡。天水市博物館收藏的漢代畫像磚、博山爐、銅壺、銅鏡、金帶扣等,反映了當時社會生活的方方面面。

▲明代劉海戲金蟬銅熏爐(天水博物館供圖)

三國時期,天水是魏蜀雙方爭奪的戰略要地,有“得隴望蜀”之說。諸葛亮六出祁山,姜維九伐中原,圍繞爭奪天水,發生了多場著名的戰役,形成了豐富的三國古戰場文化。

▲十六國時期青銅坐佛造像(天水市博物館供圖)

天水也是佛教從西域傳入中原的重要節點之一。大批僧侶經停天水,譯經傳教,開窟造像,留下了麥積山石窟等佛教藝術瑰寶。館藏的十六國時期(304—439年)青銅坐佛造像,是研究隴東南地區佛教早期藝術的珍貴資料。這尊造像高10.6厘米,頭頂半圓形高肉髻,面形豐圓,彎眉細目,鼻直唇厚,神情莊嚴肅穆。

絲路重鎮 文化交融

絲綢之路的發展,帶動了天水經濟文化的繁榮。盛唐時期,天水是西出長安的“千秋聚散地”,史書載“富庶者無如隴右”。北宋時期,天水成為西北邊貿中心,熙寧七年(1074年),朝廷在秦州(今天水)設茶馬司,專門負責與西北少數民族的茶馬交易。

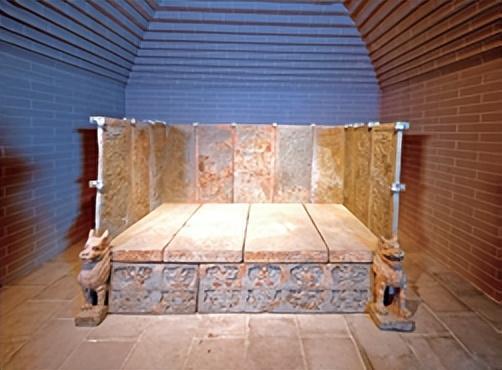

你知道粟特人嗎?天水市博物館的“鎮館之寶”,就是反映粟特人文化的圍屏石榻。粟特人是源于中亞阿姆河與錫爾河一帶的古老民族,以擅長經商聞名于世,他們活躍在絲綢之路上,留下了許多傳奇故事。1982年,天水市秦州區石馬坪發現一座古墓,出土了一具圍屏石榻和一組隨葬品。石榻后來被國家文物鑒定委員會定為“國寶級”文物。

▲隋代貼金彩繪圍屏石塌(天水市博物館供圖)

▲隋代坐式樂伎俑(天水市博物館供圖)

天水市博物館專門安排了一個展室來陳列這件珍貴的石榻。它由大小不等的17方畫像石和8方素面石條組成床座、床板和屏風,通高1.23米、寬1.15米、長2.18米,床座左右兩側有兩頭蹲坐的石雕神獸。石榻雕工精湛,飾以紅彩,外施貼金,十分華麗。屏風上刻畫了宴飲、出行、釀酒、狩獵等場景,反映了墓主人生前的生活,其中釀酒圖和粟特人的賽祆活動有關。床座正面壸門內有6個男性樂伎形象,下層有6只畏獸。畏獸是古人認為具有避邪作用的猛獸,它兩臂生翼,雙手向上托舉,帶有中亞祆教藝術元素。這件石榻是北朝至隋時期國內為數不多的粟特人葬俗遺物,反映了絲綢之路開通以來東西方經濟文化交流的繁榮。同時出土的還有一方墓志銘、5個坐式樂伎俑和雞首壺、燭臺、金釵、石枕、銅鏡等。

▲唐代瑞獸葡萄紋銅像(天水市博物館供圖)

唐代瑞獸葡萄紋銅鏡也是該館館藏的珍品。葡萄是從西域傳入的物種之一,唐代時普及于中原,成為銅鏡上常見的紋飾。這面銅鏡采用高浮雕工藝,極具立體美感,是唐代銅鏡的杰出作品。瑞獸紋和葡萄紋都傳遞著美好的寓意,體現了中西方文化的交融。

▲唐代陶舞馬(天水市博物館供圖)

“這匹馬就像是活的!”隨著觀眾的驚嘆聲望去,只見一匹駿馬長鬃披頸,昂首張嘴,頭微微側向一邊,三足立于平板之上,前左蹄彎曲提起,仿佛在隨著音樂起舞。這件陶舞馬出土于天水市秦州區北山頂,是國家一級文物。舞馬最早起源于魏晉南北朝時期,至唐代時最盛,宮廷中專門馴養舞馬供皇帝玩賞。每逢唐玄宗生日,幾百匹舞馬表演助興,場面極為壯觀。栩栩如生的陶舞馬,仿佛將人帶回盛唐長安。可惜安史之亂后,唐帝國由盛轉衰,舞馬這種表演形式也逐漸消失。

宋代瓷器發展繁榮,形成了定窯、耀州窯、磁州窯、鈞窯、汝窯、龍泉窯和景德鎮窯等窯系,多姿多彩的瓷器成為絲綢之路上的重要商品。天水歷來是西北地區商貿重鎮,瓷器在天水流通量非常大。天水市博物館“范金琢玉——耀州窯瓷器專題陳列”展示了耀州窯青瓷高超的燒制水平和獨特的藝術魅力,也從一個側面折射出古代天水的商貿發展狀況。

“為文明傳承守望,為城市留存記憶。”天水市博物館經過40多年的發展,已形成了集天水市博物館、伏羲廟、天水民俗博物館于一體的綜合性文化遺產單位,向海內外觀眾展示著天水源遠流長、豐厚璀璨的歷史文化。

(王錦濤 文)

文章節選自:人民日報出版社《你所不知道的國家一級博物館2》