閻世德,活在文字世界里的人

●王蘭芳

(《大河謠——景泰川電力提灌工程紀實》封面)

(《大河謠——景泰川電力提灌工程紀實》封面)

(閻世德)

一

5月初的一個下午,和幾個朋友一起聊天得知,前后耗時兩年多,期間幾易其稿的《大河謠——景泰川電力提灌工程紀實》由蘭州大學出版社正式出版發行。隨后,我立即從該書作者閻世德處得到證實:消息屬實。我連聲道喜祝賀,閻世德卻一再支支吾吾:低調,低調,出就出了,沒什么可喜可賀的。

也許,對這個深情活在文字世界的新聞人,確實沒什么驚喜可言了。我知道,對于新聞而言, 2001年3月,閻老師深入我國主要的沙源地之一的千里河西走廊,歷時十多天采寫的《沙塵暴:千里河西的“夢魘”》一文經蘭州晨報刊載后,引起有關教育專家的關注,2003年被選入由人民教育出版社出版發行的,我國九年義務教育三、四年制初級中學語文(第四冊)自讀課本。這是全國都市類報紙采寫刊載的作品首次、也是唯一一篇入選國家義務教育教材的作品;2008年“5.12”汶川大地震發生后,前往甘肅省隴南地震災區實地采訪。7月1日,在抗震救災取得重大階段性勝利之際,閻世德獲得中央宣傳部、中央外宣辦、廣電總局、新聞出版總署、中國記協聯合在全國范圍內表彰的“抗震救災宣傳報道先進個人稱號”;2013年,以“華媒卓越記者”入住中山大學傳媒學院為訪問學者。而對文學來說,取得的成績同樣令人羨嘆:《大河謠——景泰川電力提灌工程紀實》這部書應該是他的第四部書了。從18歲開始,閻老師陸續在《飛天》、《紅柳》、《西北軍事文學》、《西涼文學》等各類文學雜志發表作品。有中篇小說《三年一瞬間》、《等你當兵退了伍》、《黃毛柴籽》、《生命谷》、《地毛》、《危險鄰居》、《麥草的香味》等,短篇小說《沒有結果的黃豆秧》、《棗樹•人 ……》、《女兒歌》以及散文詩歌作品。中篇小說《三年一瞬間》曾獲中國西部青年作家優秀作品獎,中篇小說《危險鄰居》獲得黃河文學獎,報告文學《5.12大地震在隴南》獲得敦煌文藝獎。

新聞也好,文學也罷,這個活在文字世界里的人,用對語言的熱愛和敬重,書寫自己不一樣的人生,也書寫不斷的驚喜和成績。

(景泰川提灌工程)

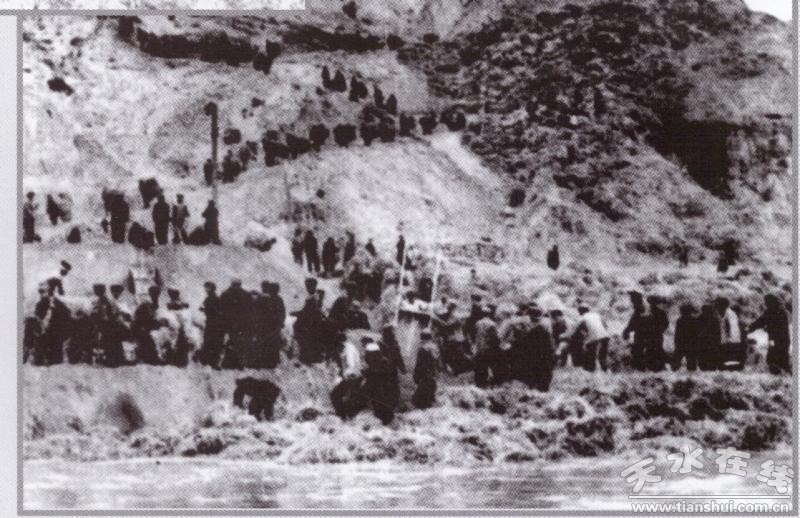

(當年工程建設現場)

(當年建設場面)

二

閻世德是我的同事,也是我的部門主任,一起共事已有十六、七個年頭。報社幾乎所有的領導、同事,似乎都沒叫過他主任,閻老師、老閻是大家對他公認的稱謂。

對于《大河謠——景泰川電力提灌工程紀實》這本書,我并不陌生。兩年前,也是現在這個季節,他在電話里說,想趁著休年假的時間,找個相對安靜、且少干擾的地方,集中時間、集中精力寫點東西,考慮到蘭州本地平時訪客太多,他讓我幫忙看看天水有沒合適的地方。我細一想,5月的麥積山景區風景如畫且遠離喧囂,是一處靜心創作的好去處,建議他可以考慮一下。兩天后,背著雙肩包、拎著長鏡頭的他一身簡行,住進了麥積山諧和園酒店,開始了創作之旅。至于此番他要寫關于哪方面的文章、大概是什么題材、他來前沒有透露,我當時一概不知。

一周時間后,經事先提前電話溝通,我邀約三五朋友前去“探班”。當車行至景區附近,四周蓊郁裹挾著花香由遠及近撲面而來,濺起一片片草綠,甚是撩人心魄。行至酒店房間,推門及窗,不乏綠意盈溢,景色蕩漾。

稍顯凌亂的床鋪四周、不太規整的電腦桌旁,采訪筆記、參考資料有序無序地隨意放著,看著隨行者中有陌生客人來訪,閻老師立馬起身將材料整了整,騰出點地方招呼客人落座。

閑聊中這才得知,閻老師這次創作的作品是關于景電工程的報告文學,能有幸書寫這么一項宏大工程傳奇紀實,著實讓他很興奮,同時也深感自豪。他說,該工程建設之初,從天南地北的眾多高校、建設單位以及全國19個省市風塵赴赴趕來的600多名技術人員第一時間投入建設中,形成了甘肅水利史上最為強大的工程技術力量。與此同時,還有上萬名當地農民,自帶口糧、自帶被褥、自帶工具來到工地,積極參與到被他們稱為“救命工程”的建設中,縱觀世界上任何一個水利工程,也沒有這樣用工的先例。

因對該工程此前沒有絲毫了解,閻老師當時講的工程梗概雖說沒怎么聽明白,但從他的介紹中可以聽出,這部作品對于他來說,傾注心血之強度、寫作份量之厚重、作品影響之深遠,意義非凡。

一條河,一項工程,一本書。歷經三年多的時間,如今這本書終于出版了,在為他高興的同時,也進一步了解了這本書的主題。

甘肅省景泰川電提灌工程醞釀于上世紀五十年代末,動工于六十年代后期,七十年代初期一期工程完工,20世紀初全部工程完工,是專門針對解決當地人民生活問題的工程,系精準扶貧的典型和范例。這本長達50余萬字的書中,再現了這一工程的不易和壯麗。

“作品主題宏大,作品內容厚重,資料豐富翔實,深受感動,深受震撼。”、“采訪創作歷時一年多,采訪兩百余人,而出現在作品里有名有姓的近百人,都是面對面采訪的。對一個已經過去了幾十年的歷史事件,眾多參與者,站在今天的高度,回望過去,回憶這個工程的一點一滴,過往細節,再集中起來,形成書稿,無疑是非常鮮活的第一手史料。”、“該書洋洋五十余萬字,可謂煌煌大著,歷史跨度大,人物眾多。作者對這些人物的描寫,對他們的命運遭際,對他們的人生經歷,對他們的心路歷程,對他們的奮斗貢獻,抽絲剝繭,揣摩剖析,娓娓道來,激情再現,可謂用心良苦,令人動容。閱讀起來津津有味,引人入勝。”全國黨建研究會副會長,中國中共黨史學會副會長高永中給該書作序如此評價:閱讀書稿的時候,我總是想到魯迅先生說過的一句話:“我們從古以來,有埋頭苦干的人,有拚命硬干的人,有為民請命的人,有舍身求法的人,……這就是中國的脊梁。”而這部書,就是一部為“中國的脊梁”歌功頌德、樹碑立傳的好書。該書特別契合我們正在全國開展的精準扶貧的這樣一個宏大主題。精準扶貧,追求人民的幸福,是實現中國夢的一個重要組成部分,而這本書的出版,完全符合這樣一種時代精神,值得更多的讀者尤其我們廣大黨員干部閱讀,從中受到感動,汲取養分。

閻老師對此評價未置可否。他說,該寫的,已經都在書中了。自己本身就是這個工程的受益者,真不敢想象,倘若沒有這個工程,家鄉的父老鄉親還不知生活在一種什么樣狀態中。是否為老百姓謀取利益,只能用事實來說話,老百姓的心里,都有一桿秤。為得益的父老鄉親寫出心里話,是自己該做的事。

(景泰川提灌工程)

三

身為新聞調查部的主任,閻老師首先要面對報社賦予自己的工作。一系列大型報道的策劃、采寫,都有他的身影;一次次重大災難、重要事件的采寫,他都有過參與。他曾欣慰地說,作為一個記者,在報社給予自己的平臺上,見證和采訪諸多重大事件,足夠了。其實,我真實的感覺是,對于閻老師來說,安安靜靜搞創作的時候,是他情感上最放松的時候。任思緒在文字中跌宕起伏,肆意馳騁,是人生一大幸事,也是他最快樂的享受。

閻老師筆下的文字是多情的,有溫度的,就他的性格而言,有時也感到奇怪,情商不高的他似乎也適合在文學的世界里深情地活著。然而,現實生活中,所有和他一起工作過的人,對他都逃不開“脾氣犟、一根筋”的刻板印象,率性、率真,在他身上體現的淋漓盡致。我和他認識近20年,對他的認識表面上也大抵如此。然而,在實打實的工作中,尤其是到災區采訪一線,面對有些采訪對象失去親人或家園后期盼救助的眼神時,他也有“多情”的一面。

2003年,禮縣遭遇百年不遇的洪災,單位派他帶隊前往災區。采訪當天晚上6點多趕到禮縣縣城后,為了趕時間,我們沿途買了幾個餅和咸菜就上路了。沿著崎嶇不平的山路行至五六個小時后,于半夜零點時分到達禮縣下四區橋頭鄉,循著車燈的亮光望去,前方的路已經被洪水沖毀,四周都是大小不一的石頭和連根被拔出的樹根橫七豎八地“睡”在那里,滿目瘡痍。車門打開瞬間,司機何師喊了聲“狼”,車內的人立馬將伸向黑暗中的腿縮了回來,然后就聽見閻老師哈哈大笑一聲,拉開車門先下了車,拿起一根殘枝吆喝了一聲,“狼”忽地一下跑開了,這才招呼大家下車,嘴里叨叨著:“這幫人也是的,狼和狗都分不清。”

次日一早前往災區的路上,沿途看著被沖毀的房屋、偶遇當地農人用被單包裹著扛在肩頭的遇難著尸體,大家心情都很沉重。在一段較寬的河流旁,一名年約五旬的男子褲腿挽的老高,光著腳蹚在水中,來來回回背著不想或不敢下水的來人。當他蹲下身想背閻老師時,閻老師眼圈一下子紅了,連忙躲開那人身子將對方扶了起來。看著那人熬的通紅的眼睛,閻老師當時說:“你和我父親年齡差不多,我怎么能讓你背我過河?”說完,他拉著那人胳膊,高一腳低一腳的走到河對面,之后,他硬塞給老者100元錢以示感謝。 那個瞬間,他在我眼中似乎不再是動不動就發脾氣的上司了。

這些年來,我和他一起采訪過很多稿件,有天水古民居的保護和傳承系列,也曾深入一線回訪過“5.12”三周年隴南震后重建。在一起工作久了,慢慢對他有了新的認識:工作中力求每一次采訪扎實,力爭每一篇稿件呈現在讀者面前時,都能打動人,引起共鳴。工作中對我們要求很高,但“吼”過“急”過之后,你尚在委屈中痛苦時,他已經沒事人一樣說笑了。工作之余,對他而言,此生只要有文字作伴,哪怕頓頓粗茶淡飯、天天粗布衣衫,他也能深情地活著。

如此情懷,自然賦予《大河謠——景泰川電力提灌工程紀實》這本書不一樣的生命力。真心為這樣的領導驕傲,真心為有這樣的同事慶幸,當然,真心為他堅韌執著取得的成績祝賀。