繼1982年、1983年北京大學(xué)考古學(xué)系和甘肅省文物考古所對(duì)甘谷縣毛家坪遺址進(jìn)行發(fā)掘后,2012年7月,經(jīng)國(guó)家文物局批準(zhǔn),早期秦文化聯(lián)合考古隊(duì)對(duì)毛家坪遺址進(jìn)行了再次全面勘探發(fā)掘并獲得重大發(fā)現(xiàn)。迄今為止,共探明遺址有墓葬千余座,累計(jì)發(fā)掘面積約4000平方米,清理春秋、戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的大小墓葬199座、灰坑752個(gè),發(fā)掘車(chē)馬坑5座,出土陶器、石器、玉器、青銅器、骨器等各類(lèi)小件文物1000余件。目前,墓地發(fā)掘工作基本結(jié)束。

歷時(shí)3年 甘谷毛家坪遺址墓地發(fā)掘工作基本結(jié)束

199座墓葬出土文物1000余件 秦文化編年或被推進(jìn)到西周

(發(fā)掘點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng))

1、歷時(shí)3年遺址墓地發(fā)掘基本結(jié)束

9月3日,記者在毛家坪遺址采訪(fǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn),遺址分布區(qū)內(nèi)除一處以展廳的形式被保護(hù)起來(lái)的車(chē)馬坑可供來(lái)人遠(yuǎn)觀(guān)外,其余開(kāi)挖過(guò)的遺址已經(jīng)保護(hù)性回填。放眼望去,遺址區(qū)和普通山地別無(wú)二樣,坑洼不平處,被郁郁蔥蔥的野草密密覆蓋。

據(jù)甘谷縣相關(guān)單位負(fù)責(zé)人介紹,毛家坪遺址位于東距縣城25公里的甘谷縣磐安鎮(zhèn)毛家坪村渭河南岸的二級(jí)臺(tái)地上,東西寬約600米,南北長(zhǎng)約1000米,面積約60萬(wàn)平方米,分溝東和溝西兩部分,溝西區(qū)北部及西部為居址區(qū),大部分被村莊疊壓,溝西、溝東區(qū)主要為墓葬區(qū)。現(xiàn)為省級(jí)文物保護(hù)單位。

據(jù)介紹,該遺址被人發(fā)現(xiàn)早在1947年。1982年、1983年,北京大學(xué)考古學(xué)系和甘肅省文物考古所曾對(duì)該遺址進(jìn)行過(guò)兩次發(fā)掘,當(dāng)時(shí)在遺址溝西的墓葬區(qū)共發(fā)掘土坑墓22座,在居址區(qū)發(fā)掘200平方米,發(fā)掘灰坑37個(gè),房基4處,土坑墓11座,鬲棺葬12組。

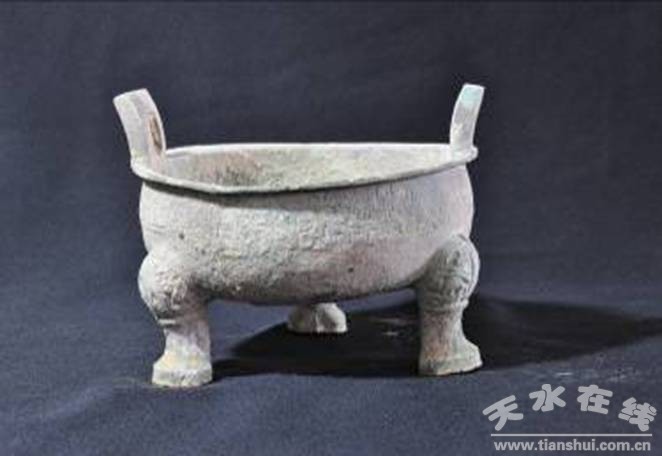

2012年7月,為了揭開(kāi)遺址內(nèi)文化遺存的神秘面紗,進(jìn)一步研究早期秦人的活動(dòng)范圍和秦文化的起源等問(wèn)題,經(jīng)國(guó)家文物局批準(zhǔn),由甘肅省文物考古研究所、陜西省考古研究院、中國(guó)國(guó)家博物館、北京大學(xué)考古文博學(xué)院、西北大學(xué)文化遺產(chǎn)學(xué)院等5家單位組成的早期秦文化聯(lián)合考古隊(duì)對(duì)遺址進(jìn)行再次發(fā)掘。截至目前歷時(shí)3個(gè)年頭,共勘探出墓葬千余座,其中溝東731座,溝西300余座,累計(jì)發(fā)掘面積約4000平方米,共清理春秋、戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的大小墓葬199座、灰坑752個(gè),出土陶器、石器、玉器、青銅器、骨器等各類(lèi)小件文物1000余件,發(fā)掘大量繩紋灰陶片,其中出土鼎、簋(guǐ)、方壺、甗(yǎn)、孟、敦(duì)、盤(pán)、匜(yí)等青銅容器51件,出土短劍、戈、矛等青銅兵器11件。發(fā)掘車(chē)馬坑5座,其中一座位于溝東,坑長(zhǎng)8米,寬3-4米,深7米,出土戰(zhàn)車(chē)1輛,駕馬2匹;3座位于溝西,最高級(jí)別一座坑長(zhǎng)10米,寬3-4米,深7米,出土駕車(chē)3輛,駕馬10匹,其馬頭均朝東,系貴族出行車(chē)輛,車(chē)輿帶漆皮彩繪,車(chē)軾上有蟠虺(pán huī)紋彩繪,輿板白底紅彩,其級(jí)別規(guī)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于溝東發(fā)掘的車(chē)馬坑。發(fā)掘大型墓葬兩座,其中一座為級(jí)別較高的貴族墓葬。

目前,墓地發(fā)掘工作基本結(jié)束。

(車(chē)馬坑)

2、出土實(shí)物或?qū)⑶匚幕木幠晖七M(jìn)到西周時(shí)期

考古學(xué)上探索早期秦文化,開(kāi)始于上世紀(jì)80年代甘谷毛家坪遺址的發(fā)掘。80年代初,在渭河上游的甘谷縣毛家坪遺址首次發(fā)掘到西周時(shí)期的秦文化遺存,同時(shí)發(fā)掘了東周時(shí)期的秦文化和西戎文化遺存。這次發(fā)掘,將秦文化的編年推進(jìn)到西周時(shí)期,在學(xué)術(shù)史上有標(biāo)桿意義。

記者采訪(fǎng)時(shí)了解到,早在1982、1983年,甘肅省文物工作隊(duì)、北京大學(xué)考古學(xué)系曾兩次發(fā)掘了毛家坪遺址,并在該遺址主要發(fā)掘到3種文化遺存,即以彩陶為特征的石嶺下類(lèi)型遺存,以繩紋灰陶為代表的周代秦文化遺存,以?shī)A砂紅褐陶為特征的西戎文化遺存。

因此,發(fā)掘者將秦文化居址遺存分為4期,認(rèn)為年代從西周早期延續(xù)到戰(zhàn)國(guó)中晚期;將墓葬分為5期,分別相當(dāng)于西周中、西周晚、春秋早、春秋中、春秋晚及戰(zhàn)國(guó)早期。由于發(fā)掘的西周墓均西首向、屈肢葬,與關(guān)中地區(qū)的東周秦墓的傳統(tǒng)葬式相同;墓內(nèi)出土的鬲、盆、豆、罐等陶器亦與后者的同類(lèi)器一脈相承,故有專(zhuān)家判斷其為西周時(shí)期的秦墓,并把居址的文化遺存推定為西周時(shí)期的秦文化。

甘谷縣相關(guān)單位負(fù)責(zé)人接受記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō),毛家坪遺址先后發(fā)掘出土的青銅器、銘文、車(chē)馬坑等大量實(shí)物資料,極大地豐富了甘肅東部秦文化的內(nèi)涵,具有較高的歷史研究?jī)r(jià)值和厚重文化內(nèi)涵,把秦文化的編年推進(jìn)到西周時(shí)期,開(kāi)創(chuàng)了考古學(xué)上探索早期秦文化的先河,對(duì)進(jìn)一步探討嬴秦西遷的時(shí)間、路線(xiàn)提供了實(shí)物資料,對(duì)研究甘谷乃至渭河上游古代民族分布、生活以及民族融合過(guò)程,在學(xué)術(shù)史上具有里程碑意義。

(車(chē)馬坑)

3、遺址有望進(jìn)一步印證古冀縣的縣治

毛家坪遺址自2012年7月再次發(fā)掘以來(lái),甘谷縣委、縣政府高度重視,積極配合早期秦文化考古隊(duì),在機(jī)構(gòu)設(shè)置、后勤保障、人員調(diào)度、基礎(chǔ)設(shè)施、遺址保護(hù)等方面做了大量工作,有效保障了毛家坪遺址考古發(fā)掘工作的順利開(kāi)展。

據(jù)介紹,經(jīng)考古隊(duì)勘探發(fā)掘,確定了遺址的面積不少于60萬(wàn)平方米,如此規(guī)模的遺址在甘谷縣境內(nèi)是絕無(wú)僅有的。與此同時(shí),有專(zhuān)家認(rèn)為毛家坪遺址應(yīng)可以與古文獻(xiàn)記載的某處歷史名城或縣邑對(duì)應(yīng)。

甘谷縣秦時(shí)為冀縣,春秋早期(公元前688年)秦武公置縣。毛家坪遺址以周代秦文化遺存為主,年代從西周延續(xù)到戰(zhàn)國(guó)。從年代、地望及遺址的規(guī)模來(lái)看,毛家坪遺址極可能是秦武公所設(shè)冀縣的縣治(縣城)之所在。

在遺址現(xiàn)場(chǎng),相關(guān)負(fù)責(zé)人接受記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō),一個(gè)遺址包含如此多新的文化類(lèi)型,涉及如此多課題,相當(dāng)罕見(jiàn)。據(jù)他講,此次毛家坪遺址發(fā)掘?yàn)?700年前設(shè)縣的“華夏第一縣”——冀縣的確認(rèn)提供了重要物證。同時(shí)對(duì)探討甘谷縣的歷史沿革、弘揚(yáng)甘谷縣的歷史文化、推動(dòng)甘谷縣的歷史名城建設(shè)、提高甘谷縣在全國(guó)的知名度,均有重大意義。 (本報(bào)記者王蘭芳)

(溝西墓葬出土銅器)

(溝西墓葬出土銅器)