2010年1月,省委書記陸浩在康縣陽壩鎮龍潭村和大家共同謀劃新龍潭村的未來。經過災后重建,青山綠水間的龍潭村成為當地著名的旅游景點。呂建榮攝

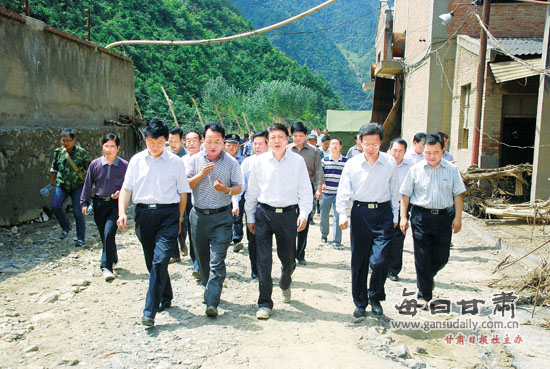

省長劉偉平在成縣檢查指導災后恢復重建工作。周者軍攝

武都區兩水鎮境內,正在建設的蘭渝鐵路白龍江3號特大橋蜿蜒向前。該橋是蘭渝鐵路所有橋梁中最長的大橋,長10.9公里,共建331個橋墩,自2009年5月29日開工以來進展順利,將于今年10月底竣工。周者軍攝

隴南地處甘、陜、川三省交界之地,是“5·12”大地震中僅次于四川主震區的重災區,全市9縣區、185個鄉鎮普遍受災,7個縣區被國家列為重災縣。三年來,在黨中央、國務院的親切關懷下,在省委、省政府的堅強領導下,在全國人民和社會各界特別是深圳的大力支持下,經過隴南市廣大干部群眾的艱苦奮斗、頑強拼搏、苦干實干,災后重建順利實施,城鄉居民居住條件顯著改善,交通、城市基礎設施建設落后的局面得到有效改觀,教育、衛生、體育、文化、廣電等公共服務設施建設達到全省先進水平,產業結構調整、特色優勢產業培育注入新的活力,生態保護和防災減災能力明顯加強,隴南的城鄉面貌發生了歷史性的巨變,隴南的經濟社會發展站在了新的起點上。

回顧三年的重建歷程,災后重建是隴南經濟社會發展的一次難得的歷史性機遇。巨大的災難,使隴南遭受到空前的破壞,使人民群眾生命財產遭受了巨大的損失。但是,地震也使隴南受到前所未有的重視,得到了強有力的政策、資金、項目、技術等多方面的支持,3900多個項目短期內集中實施,367億的投資短期內密集投入,不僅使受到損壞的城鄉居民住房、基礎設施迅速得到恢復,而且使一大批包括交通、城建、學校、醫院、體育場館等在內的設施得到新建,辦成了許多隴南人民夢寐以求的大事好事,使巨大的災難轉化成了加快發展的歷史性機遇。“5·12”地震災后重建是一項隴南發展史上空前的浩大工程,沒有現成的模式,缺乏既有的經驗,時間緊、要求嚴、任務重,全國人民乃至國際社會高度關注,廣大災區群眾充滿期待。隴南把災后重建作為隴南最大的政治,最大的項目,最大的民生工程和最大的發展機遇,傾注全力、精心謀劃、科學決策、奮力推進,克服了技術、人才、建材十分匱乏,土地征用、房屋拆遷難度大,資金物資分配監管矛盾多等多方面的困難,確保了重建項目的順利實施和重建任務目標的如期實現。災后重建考驗了隴南各級黨政組織和廣大干部的能力、水平、毅力;災后重建的成果凝結了隴南廣大人民群眾的智慧、心血和汗水,成為隴南發展史上濃墨重彩的歷史篇章。

一幅幅畫面,一張張照片,見證了隴南城鄉翻天覆地的變化,災后三年,浴火重生的隴南,在青山綠水間,處處美景如畫,處處洋溢著和諧的氛圍,處處綻放著感恩的花朵。

重建后的國道212線文縣高樓山段。

文縣碧口二中建成了新操場,鋪上了長達200米的塑膠跑道,迎來該校災后首屆運動會。徐睿攝

災后重建的康縣和諧廣場不僅是一處公共避難場所,也成當地群眾休閑、健身的好去處。談龍攝

依山而建的康縣陽壩鎮宋溝村風景如畫。在災后重建中,隴南依托當地豐富的生態資源,精心打造了200多個生態文明村,在新農村建設上走在了全省前列。