秦安縣輝煌“十一五” 展望“十二五”系列報道之衛生篇

構筑百姓生命健康的屏障

社會經濟發展,百姓健康為本。“十一五”期間,秦安縣不斷改善醫療衛生條件,認真實施新型農村合作醫療,不斷提高醫院管理水平,扎實推進醫改工作,使人民群眾的健康水平不斷提高,全縣衛生事業呈蓬勃發展的態勢。

完善基礎設施建設 提高醫療服務能力

“十一五”期間,秦安縣醫療衛生工作在重視管理的同時,狠抓衛生基礎設施建設,堅持不懈地加強衛生服務能力建設,全縣衛生醫療條件得到根本改觀。

2006年至2009年完成了25個醫療衛生基礎設施項目建設,完成總建筑面積22945平方米,完成總投資2603萬元; 2009年至2010年啟動和實施了包括縣醫院住院樓、中醫院門診樓、婦幼保健院及中山、千戶衛生院災后重建及擴大內需建設項目共8個,至2010年底,已完成總建筑面積28311平方米,完成總投資4033萬元。同時,為該縣17所鄉鎮衛生院爭取到省上526.4萬元的醫療設備,目前,所有設備已全部到位,極大地緩解了基層衛生院醫療設備短缺的現狀。通過加強基礎設施建設,形成了以縣屬單位為龍頭,鄉鎮衛生院為骨干,村衛生機構為基礎,民營、個體機構為補充的醫療衛生服務體系。

目前,秦安縣平均每千人擁有衛生技術人員2.8名、執業(助理)醫師1名、病床數1.3張,與2005年全縣每千人擁有衛生技術人員1.8名、執業(助理)醫師0.6名、病床數1張相比,分別提高了0.1%、0.04%、0.3%。

加強人才隊伍建設 提高醫療服務水平

“十一五”期間,秦安縣通過送出去進修,請進來教學等形式,進一步加強了醫技人員培訓工作,建立起由大學本科為龍頭,大學專科為骨干的衛生隊伍。至目前,縣、鄉680名衛生技術人員中,大專、本科1751人,占54%,與2005年相比增加了15個百分點;中、高級職稱214人,占32%,與2005年相比增加了10個百分點。積極組織45歲以下村級醫務人員進修學習,達到中專水平,已有639名鄉村醫生參加省中醫學校和定西衛校的中專學歷教育,占村級醫務人員總數1019人的63%。

目前,縣醫院、中醫院可診治心腦血管、肝、脾、腎等病,可開展膽、胃、脾、頭頸、子宮、乳腺、骨科等臟器的手術,具備相當的急救技術水平和能力。社區衛生機構和鄉鎮衛生院能夠承擔預防保健、急診醫療、常見病的門診及住院觀察診治,能開展腹部外科手術、孕產婦平產處理和高危篩查、中醫藥服務等。村衛生所能夠開展各項公共衛生服務工作,承擔農村基本醫療工作及轉診服務,初步做到了“大病不出縣,小病不出鄉,常見病、多發病不出村”。同時,縣醫院、中醫院與蘭大一院、二院、陸軍總院分別建立了專家巡診幫扶協議,開通了秦安縣人民醫院—蘭大一院遠程會診系統,醫療服務質量進一步提高。

落實衛生惠民制度 增強綜合防治能力

秦安縣始終將新農合等衛生惠民行動作為改善民生重要內容。2010年,鄉鎮衛生院住院起付線由50元提高到100元,縣級醫療機構住院起付線由100元提高到180元,有效減少了掛床住院現象的發生。按照省、市的要求,取消了家庭賬戶,開展了門診統籌,簡化報銷手續,規范報銷程序,方便了農民報銷。實行了縣內醫療機構年平均住院費用最高限額制度,衛生院、縣級醫療機構年平均住院費用分別控制在1000元和3000元以內,超支部分,按報銷比例由醫療機構自行承擔。由于管理不斷完善,制度日趨成熟,2010年,全縣新農合運行良好,全縣參合人數達55.8萬人,參合率97.3%,至2010年11月底,共補償農民總數361082人次,補償總金額5805.14萬元,參合農民受益面65.57%,當年統籌基金結余2417.11萬元,累計結余3599.44萬元,統籌基金使用率68.74%。從“十一五”期間的運行情況看,參合人數逐年上升,參合率逐年提高,籌措資金逐年增加,報銷比例逐年有所提高,報銷總額逐年增加,農民得到的實惠越來越大,在一定程度上緩解了農民因病造成的經濟壓力,把黨和政府的惠民政策真正送到了群眾中間。

同時,深入開展城鄉環境衛生整治和全民健康教育活動,2009年我縣縣城衛生工作名列五縣第一,2010年全面開展了創建市級衛生縣城活動,通過了省上的評審。至目前,健康教育普及率達到60%,農村自來水普及率達至25%,農村衛生廁所普及率達35%。

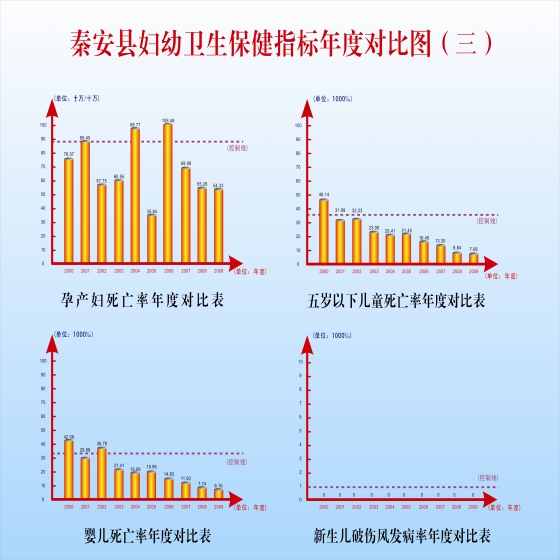

孕產婦死亡率為死亡率17.54/10萬,新生兒死亡率為6.66‰,兒童計劃免疫建卡率達到96.8%……一組組數據,見證了秦安衛生事業“十一五”期間的巨變,也是對該縣衛生事業蓬勃發展的最好詮釋。

“十二五”期間,秦安縣將繼續深化醫藥衛生體制改革,完善新型農村合作醫療運行機制,加大公共衛生服務項目建設力度,健全城鄉醫療衛生服務和藥物供應保障網絡,逐步解決群眾看病難、看病貴的問題。