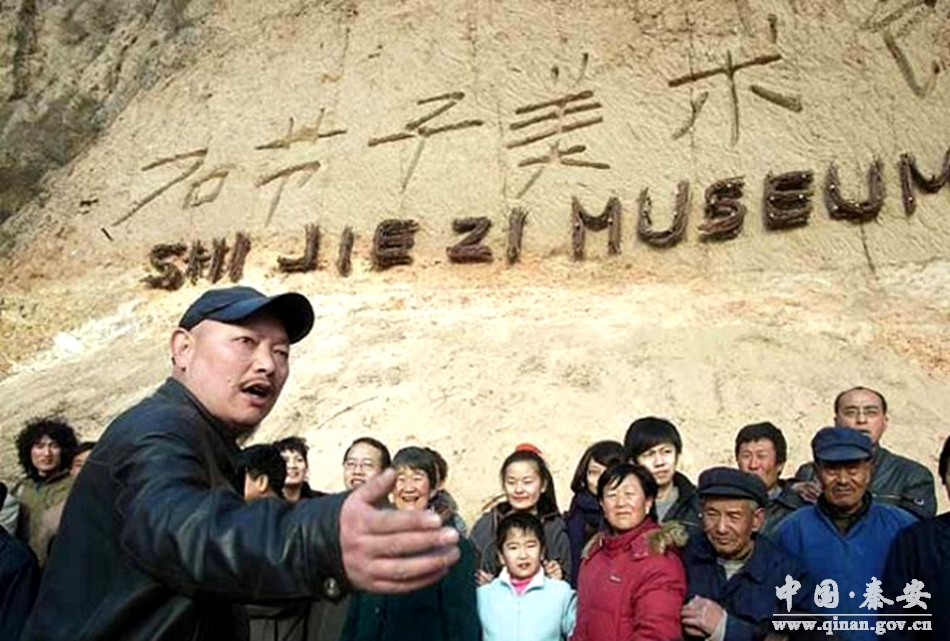

“石節子美術館”幾個字,用桃木枝條編織拼音

一個閉塞的原生態村莊由于藝術的介入,發生了改變并聲名在外。這讓最初的介入者信心百倍,藝術和村莊的關聯由此成為人們思索的另一場旅行。整個村莊就是一座美術館,這或許就是秦安縣石節子藝術村的獨特之處,這也是村莊幸運之處。

藝術走進生活 整個村莊變了樣

近日,初冬的寒風在天水市秦安縣石節子村的山卯嗚嗚作響。村口的道路上,幾位從北京專程趕來的藝術家駐足觀看刻在土崖上的“石節子藝術館”幾個字,久久陷入沉思。“來了兩三次了,每次來感覺都不一樣。”國內著名藝術組織“造空間”負責人琴嘎難耐心中的激動,“在這里最深的感觸是,整個村莊就是一座美術館,包括每家每戶,甚至村里的所有山山水水,周圍的一切都是美術館的一部分。”

近十多年的時間里,正是因為有了藝術的介入,石節子人經歷了由閉塞到外界刮目相看的轉變。“藝術村莊”的美譽成為石節子人自豪的資本。

石節子村并不大,只有13戶人家,是典型的中國標本式閉塞村莊,一幢一幢破舊的老平房烙印著時光的印跡。在村里盡管看不到城市美術館里那種動輒天價的藝術品,更看不到藝術館里的潔白墻壁。但確切地說,石節子村每戶人家都是一個展廳,村里人把最近幾年參與藝術活動的照片全都放大后,裝在相框里。在村莊的空閑角落里,擺放著許多雕塑造型,有魚、人物塑像,也有美術系學生參觀時留在土墻上的各種原生態作品。

村子最高處,一座將軍騎馬雕像氣勢非凡,就像是一揮手在指揮著千軍萬馬。村里最東頭的平地上,《熱冬果》的雕塑最為顯眼。 “這是個復制品,拉到這里讓來的人參觀一下。”作者靳勒說。他的《熱冬果》雕塑原作品在蘭州西單商場門口,早已為人們所知。多年生活在蘭州的靳勒一直通過與藝術相關的方式讓村莊發生著改變。

懷揣夢想 他將藝術帶回家

對于石節子村,靳勒并不是個闖入者。土生土長在這個小村莊的靳勒將這里的鄉土文化扎根于心。他對石節子村一直懷著一個夢。

1986年,22歲的靳勒考入西安美術學院雕塑系。可是對家鄉的牽掛一直糾結在他的心頭。家鄉的生活條件雖然逐漸好起來了,但惡劣的自然環境依舊使這里閉塞、隔絕。

大學畢業后,靳勒闖蕩過深圳,之后到西北師大任教。在中央美院研究生班讀書期間,他接觸和認識了現代藝術,這讓他更覺痛苦:“藝術和社會底層的人究竟能發生多大的聯系?藝術究竟能不能給村莊帶來改變?”

在離開家鄉的20多年里,靳勒幾乎每年春節回家,除了看望父母,就是和村民聊天,“他們把我當做村里的一份子,沒有拋棄我”。

2005年,靳勒買了一臺DV開始記錄村里原生態的生活。那一年,他先在自己家里開始了藝術嘗試。他把老家的炕洞、推耙和父親栽植的一棵李子樹貼上了金箔。這個不為父母所理解的“稀奇”舉動,靳勒卻認為是“藝術生涯中真正和村莊第一次發生聯系”。

帶著國內頂尖的雕塑和行為藝術大家在鄉村中穿梭,一路歡聲笑語,歡欣的心情猶如孩提時代過家家。靳勒也不知道為什么要這樣做。他常常想,把藝術強行介入到村莊和村民的生活中,肯定打破了什么。但有改變就好,只要做了,就會有越來越多的人關注村莊,關注村民的生存狀態。

轉變思想 雨水和藝術都重要

盡管石節子村因為藝術贏來了名聲,但村民依然靠種莊稼和果園生存,依然過著靠天吃飯的生活。近幾年,除了種植少量的蘋果樹外,村里80%以上的耕地種上了花椒,基本沒人種莊稼了。村里人戲稱,他們是“山里的城市人”,吃糧都去城里買。

靳勒告訴記者,他至今都忘不了2007年,他組織村民靳女女、靳茂林、李保元、孫保林去德國卡塞爾進行一次與城市文明、歐洲藝術近距離接觸的情景。當時德國的卡塞爾正下著傾盆大雨,欣賞油畫作品的靳女女忍不住站在門口看起了大雨,一名德國記者很好奇地問靳女女:“藝術和雨水,哪個重要?”靳女女回答說:“藝術重要,雨水更重要。”

靳勒說,雖然這些從未走出過大山的村民在那里看到了真正的藝術展覽。但那個瞬間、那個場景,深深地刻在了他的腦海里。靳勒意識到,當生存成為第一位的時候,藝術就是個奢侈品。

村民的德國卡塞爾之行對靳勒來說只是第一步,而對靳女女他們來說,卡塞爾之行改變了他們很多,回來之后,他們一直談論著德國的城市、房子、馬路、油畫作品,他們用“好,很好”來評述所見所聞,藝術、旅行、夢想等詞匯第一次深深地震撼了村民們的心靈。此后,他們很喜歡與住在省城蘭州的“大能人”靳勒交談,雖然他們還不會藝術創作,但他們愿意參與靳勒的藝術創作。

2008年2月9日,靳勒被選為石節子村村長。對于這個稱號,靳勒喜憂參半。喜的是村民們把他當成了石節子村的一員,他知道村民們開始逐漸接受他的藝術和思想。憂的是該如何履行自己的職責呢,怎樣才能不讓村民們失望,如何才能改變這里的面貌?

2015年3月,他和“造空間”取得了聯系,并通過“造空間”讓20多位藝術家和村民一對一交流。“只有這樣,村民和藝術家一對一交流,藝術家才能真實了解村民需要什么,需要什么樣的藝術,而藝術家也會思考,到底用什么樣的作品服務村莊。”靳勒對自己的這一想法滿懷信心,他堅信,只有這樣,才會讓村莊徹底改變。

正因為如此,藝術帶給石節子人的改變顯而易見。越來越多的人關注著石節子村,也有越來越多的藝術家走進了石節子村。兩年前,村里通了自來水,一條唯一的山道打成水泥路,每家門口都有路燈。雖然村民們還不會藝術創作,但他們每年都做一些與藝術有關的活動,村民們不再亂扔垃圾,比以前更加熱情。

打開思路 藝術讓生活添色彩

更大的改變來自村民的眼光。這些年,石節子村里發生了不少的新鮮事,這些事似乎給石節子村開啟了一扇窗戶。

2015年11月19日的那個下午,北京來的藝術家們和村民進行了一對一交流。著名雕塑家厲檳源的交流對象是李寶元——石節子村的副村長。李寶元迫不及待地拉著厲檳源去了他家。兩個人交流之后,厲檳源了解到村民還沒有一個活動的廣場,于是下午5時許,李寶元帶著厲檳源在村里尋找著可以修建廣場的空閑地。“廣場是一個自由發揮的平臺,有一個廣場,村民們就可以在這里進行活動,這也是給藝術服務村莊找一個支撐點。”厲檳源說。

李寶元家的墻上,掛著一幅他在卡塞爾威廉宮觀看油畫的照片。“人家就把這一幅給我了!”李寶元很得意。一旁的靳女女接過話說:“誰說的?我們家也有這樣一幅呢!”李寶元妻子韓調明和靳茂林都笑了。

在不少村民家,這些充滿藝術意味的影像,和傳統的年畫懸掛在一起。土房、爬滿青苔的院墻,交織著石節子村不同的精神景象。

靳勒的設想是,一戶人家就是一個分館。比如靳女女家,可以叫“女女館”,李寶元家也可以稱“寶元館”,甚至山上的一塊塊地,“也是美術館的一部分”。

在靳勒的心里,這些藝術也僅僅是改變了村里人的內心和眼神,但真正的改變還需要在致富的路上多下功夫。靳勒的想法是,在村里修建一個燒瓷窯,讓藝術家的作品從這里燒制成品,然后走向全國。這樣既可以解決村民的經濟收入,也可以讓外出的村民陸續回來,可是資金成了掣肘。

“這需要大家的支持,我和村民們的力量畢竟有限啊!”留著八字胡,戴一頂休閑帽的靳勒,站在自家門口,把一棵棵小樹涂成了五顏六色,他說,石節子村的未來一定是這些樹的顏色。

|