紀念改革開放30周年系列報道之天水在線聚焦清水縣隴東鄉

強基礎 興產業 促發展

——清水縣隴東鄉基礎設施建設和產業發展紀實

(新農村建設)

隴東鄉地處清水縣東南部,距縣城23公里,轄13個行政村42個村民小組2496戶11803人,耕地面積4.6萬畝,林地面積7.8萬畝。氣候濕潤,土壤肥沃,宜林宜草面積大,是一個典型的以糧食、經作、林果、養殖為主的農業大鄉,境內有天水市十大旅游景點之——花石崖。2007年全鄉地區生產總產值達到3870萬元,農民人均純收入1683元。

近兩年來,在縣委縣政府的正確領導下,隴東鄉黨委政府一班人在廣泛調研論證的基礎上,提出了“強基礎、抓產業、興科教、拓市場、活旅游、促增收”的發展思路,圍繞這一思路,全鄉上下充分發揚“寧在苦中干,不在苦中熬”的清水精神,奮力拼博,攻堅克難,突出鄉村道路建設和發展核桃產業兩個重點,統籌社會各項事業的全面發展,群眾生產生活條件明顯改善,農民收入逐年穩步提高。

基礎設施建設:面對隴東鄉梁峁溝壑縱橫,地質地貌復雜,道路建設嚴重滯后的現狀,鄉黨委政府采取多輪驅動,多軌運行的辦法,一邊多方爭取項目,一邊積極組織群眾義務投工投勞,通過鏟路基、整線形、加路拱、挑邊溝、砌護坡、埋管涵、鋪砂石,按農一級公路修建標準,先后打通并建成了隴花路、隴旺路和隴草路隴東段等3條28.5公里鄉村路,基本形成了全鄉“十字”形交通道路骨架。今年,為了徹底解決制約全鄉經濟發展的交通瓶頸問題,經多方爭取,清隴公路18公里被列為通鄉公路鋪油項目,并爭取到分(分界石)伯(麥積伯陽路18.5公里,謝(隴東謝溝)元(麥積元龍)路12里通達工程,朱灣村通村公路4公里通暢工程等道路建設項目。目前,清隴公路鋪油項目已基本完成全程路基墊層和1O公里鋪油;分伯公路第一期完成分界石至坪道段5公里路基及鋪砂工程,坪道至伯陽段已完成規劃設計,正在組織施工,謝元公路現已完成規劃設計;朱灣村4公里通暢工程已全面完成路面硬化。在安兒店子、朱灣、趙峽、廟灣四村組織實施了巷道硬化工程,安兒店子、朱灣已完成巷道硬化4公里,安兒、趙峽、廟灣等的巷道硬化已完成拓寬改道、正在鋪設路基墊層,有效改變了以往村莊“晴天一身土,雨天一腳泥”的現象。同時,狠抓了以“一池三改”為主的能源沼氣建設和人畜引水工程建設。在廟灣、謝溝、朱灣、崔楊4村建成沼氣294眼,廟灣修建泵揚飲水工程1處,全村戶人吃上了自來水,崔楊村楊家溝6O戶群眾通過自流引水,解決吃水困難。

(核桃基地)

(收購核桃)

核桃產業:隴東鄉充足的光照、溫潤的氣候和肥沃的土壤等自然資源以及群眾早年做務核桃的習慣,對于發展核桃栽培具有得天獨厚的自然資源優勢,鄉黨委、政府在廣泛調研論證的基礎上,在全鄉提出了“人均建成3畝核桃園,l戶均收入3萬元”的奮斗目標,經過近5年的持續發展,在全鄉沿清隴、隴草、隴旺、隴花和豐坪五條主干道,在背風向陽,適宜核桃生長的灣場進行了整流域規劃栽植,累計總面積已達到2.48萬畝(其中嫁接核桃2.28萬畝,散生核桃4800株,退耕地實生核桃2000畝),涉及到朱灣等11村,223O戶,形成了以晉龍、遼核、中林三大系列優質品種為主,橫跨38公里的核桃產業帶,人均已達到2.1畝,率先實現了核桃化產業大鄉目標。隴東核桃以其果品個大、皮薄、仁滿、色香味美、倍受省內外消費者青睞,每年中秋節前,蘭州、西安、青海、山西等地客商紛紛前來定購。2007年秋,全鄉共出售核桃115.2萬公斤,總收入達332.56萬元,實現戶均核桃收入1290元。預計5—8年后,在科學細致地管理下,全鄉核桃畝均產量將達到210公斤,按每株產量14公斤,每公斤2.4元,每畝15株計算,年產量達600萬公斤,銷售收入達1440萬元,人均核桃收入達l200元,戶均5592元。15年后進入盛果期,產量會逐年大幅度遞增,每株可產青皮核桃65公斤,畝均可產980公斤左右,按人均3畝園計算,全鄉戶均核桃收入3萬元的目標可以實現,核桃產業將成為全鄉經濟發展,農民增收的主導產業。

(新農村建設)

(葵花基地)

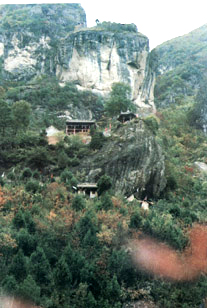

旅游景點:花石崖

位于清水縣隴東鄉的天水市十大旅游景點之——花石崖

花石崖又名萬紫山,位于清水縣隴東鄉。在縣城東南28公理的隴東土寨村之澗溝河下游、渭河北岸盤龍山中段,西北向支峰南坡,海拔最高處1823米,山對面下到五里為310國道。這里峰巒疊嶂、翠柏掩映、清泉流水、春花秋實、萬紫千紅,故稱萬紫山,又因懸崖峭壁、山石花紋五顏六色,又名花石崖。

花石崖又名萬紫山,位于清水縣隴東鄉。在縣城東南28公理的隴東土寨村之澗溝河下游、渭河北岸盤龍山中段,西北向支峰南坡,海拔最高處1823米,山對面下到五里為310國道。這里峰巒疊嶂、翠柏掩映、清泉流水、春花秋實、萬紫千紅,故稱萬紫山,又因懸崖峭壁、山石花紋五顏六色,又名花石崖。

花石崖歷史悠久,相傳唐代以前就建有廟宇,北宋建隆三年(公元967年)重修二臺玉皇殿,有匾高載(文革中被毀)。現存明清石窟二處,彩塑、壁畫和雍正歲次丙午題匾。花石崖按地勢分為“東崖”、“西崖”,上有“鳳凰頭”,下匯“三岔口”,中有“三仙臺”等五大部分,東崖峰巒起伏,石崖重疊向上傾斜,懸崖峭壁上有一石洞,名曰“黃木狼洞”,洞口約三米,地形險要,洞深莫測。西崖壁立千仞,離奇古怪,崖壁巨石上有一淡土黃色塊,光滑明亮,每當夜幕降臨,明月東升,其石閃閃發光,猶如一輪明月懸空,故名“月亮崖”。北端崖隆起,圓頂兀石,形似鳳頭,縱觀四野,恰似雛鳳臨空遙望渭水,故名“鳳凰頭”。山下東西峽谷飛流激響,幽境怡人,三條小溪匯合,故名“三岔口”。所有建筑物都依山勢逐臺修建,大體可分為“磨針殿”、“大殿院”、“玉皇頂”、“雷音崖”四大部分,從谷底沿山而上,有一巨石平地而起,高約50米,頂闊而平,大約有10平方米,稱“磨針殿”,殿內有隋代塑像二尊,均為明清作品。

花石崖歷史悠久,相傳唐代以前就建有廟宇,北宋建隆三年(公元967年)重修二臺玉皇殿,有匾高載(文革中被毀)。現存明清石窟二處,彩塑、壁畫和雍正歲次丙午題匾。花石崖按地勢分為“東崖”、“西崖”,上有“鳳凰頭”,下匯“三岔口”,中有“三仙臺”等五大部分,東崖峰巒起伏,石崖重疊向上傾斜,懸崖峭壁上有一石洞,名曰“黃木狼洞”,洞口約三米,地形險要,洞深莫測。西崖壁立千仞,離奇古怪,崖壁巨石上有一淡土黃色塊,光滑明亮,每當夜幕降臨,明月東升,其石閃閃發光,猶如一輪明月懸空,故名“月亮崖”。北端崖隆起,圓頂兀石,形似鳳頭,縱觀四野,恰似雛鳳臨空遙望渭水,故名“鳳凰頭”。山下東西峽谷飛流激響,幽境怡人,三條小溪匯合,故名“三岔口”。所有建筑物都依山勢逐臺修建,大體可分為“磨針殿”、“大殿院”、“玉皇頂”、“雷音崖”四大部分,從谷底沿山而上,有一巨石平地而起,高約50米,頂闊而平,大約有10平方米,稱“磨針殿”,殿內有隋代塑像二尊,均為明清作品。

沿山而上,第一臺上有“通仙橋”,“通仙閣”、“靜石臺”和“青龍洞”。第二臺是“祖師殿”。殿前是一刀切齊的懸崖峭壁,高約百丈;臺后巨石隆起頂端椎圓,故名“天心石”。第三臺沿石

沿山而上,第一臺上有“通仙橋”,“通仙閣”、“靜石臺”和“青龍洞”。第二臺是“祖師殿”。殿前是一刀切齊的懸崖峭壁,高約百丈;臺后巨石隆起頂端椎圓,故名“天心石”。第三臺沿石 縫而上,崖頂傾斜而立,形如虎口,人稱“老虎口”,崖頂有“笑天石”,崖上有懸空云梯,攀梯而上,穿過石洞可爬入“觀音佛龕”,內有明代塑像三尊。再身貼懸崖峭壁棧道曲欄,曲膝而下,懸空又有石窟一處,為“雷音佛龕”,其間有明代塑像一尊,面部豐滿,神情生動,為石窟藝術之佳作。

縫而上,崖頂傾斜而立,形如虎口,人稱“老虎口”,崖頂有“笑天石”,崖上有懸空云梯,攀梯而上,穿過石洞可爬入“觀音佛龕”,內有明代塑像三尊。再身貼懸崖峭壁棧道曲欄,曲膝而下,懸空又有石窟一處,為“雷音佛龕”,其間有明代塑像一尊,面部豐滿,神情生動,為石窟藝術之佳作。