煙鋪櫻桃

來源:中國紀檢監察報 作者:秦嶺

久居津門,經常會收到來自故鄉天水的特產。

于是,在不同的季節,我身邊的天津衛們都能在第一時間與我共享來自故鄉的種種滋味兒。這些年,大家品嘗最多的要算櫻桃了——煙鋪櫻桃。

“味道好像不一樣,但一時說不出來。”為什么非得說出來?如果一定要說煙鋪櫻桃個大、形正、色絕、味美、肉厚,豈不俗了。人間最是有滋味兒的東西,往往只可意會的,意會比言傳,要可靠些。

(天水在線航拍煙鋪萬畝櫻桃花海)

人間四月天,故鄉的電話翩然而至:“來煙鋪看櫻桃花海吧,萬畝呢,整個的羅玉溝,盈盈的白。”我無法想象偏居城郊羅玉溝的小村,怎樣被萬畝的櫻桃花海簇擁,也無法判斷如此壯闊、綿延的鄉野花事,對于生活在鋼筋水泥叢林中的城市人是怎樣一種意味。身居千里之外的渤海之濱,我的目光只能通過網絡圖片在煙鋪徜徉。這是航拍鏡頭下的煙鋪之春:坡上坡下,崖前崖后,煙鋪的世界被一種純粹的白輕輕籠罩著,那是一種與眾不同的白,像雪,但不是綿密型而是飄灑型的;像云,但不是堆積型而是卷層型的;像潔白的羊群,但不是擁堵型而是悠閑型的。山梁在花海中時凸時無,如島似礁;曲徑在花海中時隱時現,如龍似蛇……我倏然一驚,這是煙鋪的櫻桃花海嗎?它分明是浩渺無邊的人間煙火,輕輕的,漠漠的,漾來漾去,漾出一個煙鋪,一道羅玉溝。

“櫻桃好吃樹難栽”。難的,其實是日子。兒時在故鄉,櫻桃比珍珠難覓,外婆家的后院奇跡般長著一棵櫻桃樹,四月亮花,五月掛果。在那清貧的歲月里,外婆常常用一個小盅盛得三四,作為招待上賓的美味。鄉野的花事,多是做酸菜的苦菜花。苦菜,如今是物質社會里詩意盎然的一種生活調劑,但它的本質容顏,卻是清苦歲月的全程記錄。據故鄉的朋友講,當年的許多荒山禿嶺,如今都變成了花果山:蘋果、梨、桃、山楂、櫻桃……說到這里,朋友的口氣轉了個彎兒:“苦菜花兒,也開得歡呢!”

這話是有味道的,我當然聽得出來,櫻桃的甜和苦菜的酸,都在日子里。

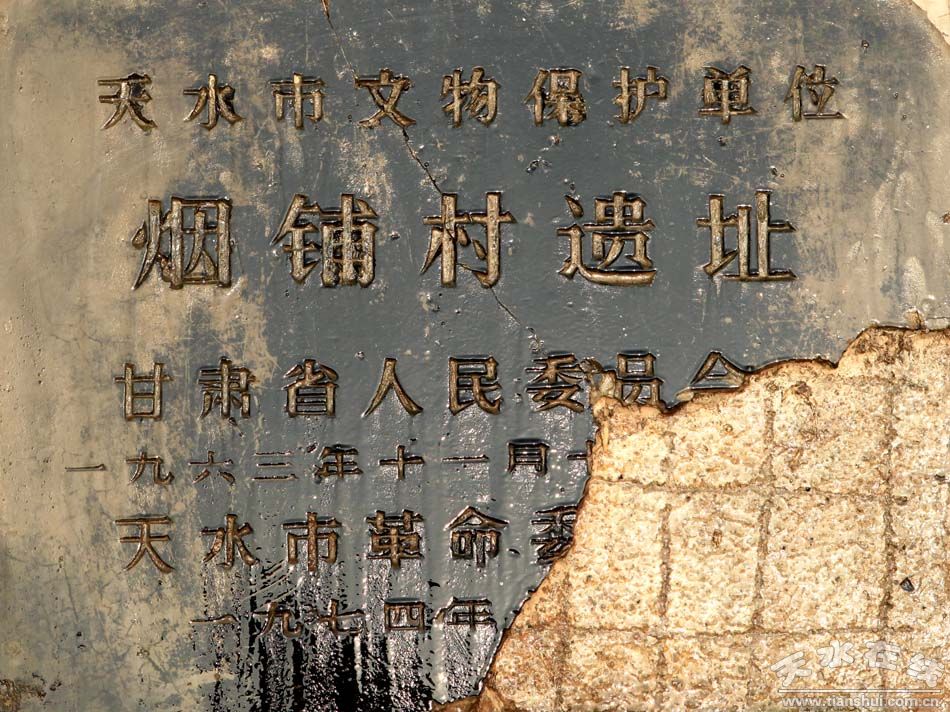

小小櫻桃,能讓一個普通小村在市場社會換了人間,許多人引以為奇,但在我看來,奇在煙鋪,就不為奇了。村口,那塊立于1963年的石碑上的文字依然醒目:煙鋪村遺址。這樣的標識,無心之人永遠不會懂的。中國的老村何止千萬,但能夠留下史前文明的原始村落你到底見識了多少?七八千年前母系氏族的先人們選擇在這里居住,一定比我們更明白這里的水土、陽光、風雨與生存、生活是什么樣的聯系,一定比我們更清醒狩獵之后的種植業,在茹毛飲血之后對大地的選擇、判斷與定位。幾千年來,多少村落在生存的邏輯中“香消玉殞”,煙消云散,而表面上與其他村落沒有任何迥異的煙鋪,三尺黃土之下的陶罐、陶瓶等原始信息和人類文明的密碼,卻依然在著,煙鋪的煙火,依然在著。天水人告訴我,每當櫻桃花事正濃、或碩果累累的時節,常有各類藝術家們要到煙鋪去寫生作畫、吟詩作賦。我想,當煙鋪的櫻桃落在畫布上,掉進詩叢里,聰明的作者一定會想到那些陶罐,幾千年前的先人們,也是選擇了煙鋪,并把對大自然的美好記憶,變成了陶罐上的各種圖案和文字。

(煙鋪櫻桃園)

我不知道,人間還有哪里的櫻桃,能讓你找到穿越時空的力量。你如果真的懂得人間,懂得日子,懂得歲月,不妨從天水城北側繞道進入羅玉溝,置身一花一草,感受山鳴谷應。你或許早在幾千年之前就有了,或者,你只在幾千年之后才會誕生。你會判斷:我來這里,是為櫻桃,還是為煙鋪?

(天水在線航拍煙鋪萬畝櫻桃花海)

煙鋪,一“煙”,一“鋪”。天水諸縣,每隔十里,多有以“鋪”字輔助命名的古驛站,如十里鋪、三十里鋪、五十里鋪,到了這里,成煙鋪了。你不得不承認煙鋪是一種證明,其現實性和象征性直逼你想象的極限。櫻桃在煙鋪,無論土著、移栽還是引進,無論紅燈、美早、早紅、巨紅……只要擁有了煙鋪戶籍,那就是不一樣的櫻桃了。

有件事,記著的。我曾收到一位故鄉讀者用紙箱寄來的煙鋪櫻桃,由于包裝不專業,櫻桃擠壓成了黏稠的泥湯。寄件人附信曰:“秦先生,如果櫻桃吃不成,但一定能聞到味兒的。”

一句話,煙鋪櫻桃的芬芳,立即把我輕輕合攏。打開時,方知在異鄉。(秦嶺)

|