君山腳下起新城

——武山60年巨變系列報道之二

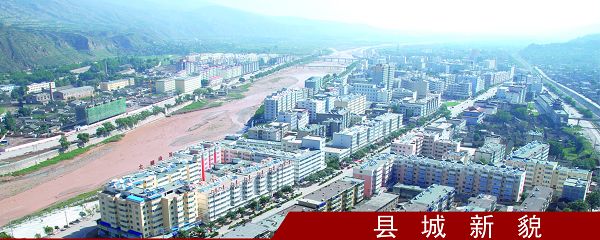

寧遠大道、南北濱河路、寧遠廣場、渭北住宅新區、渭河大橋……一條條寬闊的街道,一幢幢嶄新的樓房,見證著60年來武山城市發展的歷程。

武山從公元188年設縣,距今已有1800多年歷史,今天的武山縣城也有600多年的歷史。解放前,武山縣城建筑多為土木結構,陳舊簡陋,沿街鋪面錯落無序,參差不齊,路面狹窄,交通不暢。解放初期,武山縣城占地面積不足3平方公里,城區人口僅有2000多人。特別是改革開放以來,在西部大開發戰略的指引下,武山的城市及城鎮建設迎來了千載難逢的發展機遇。近年來,縣上成立了城區改造開發指揮部,制定了“小城鎮、大戰略”的方針和“城鎮帶動鄉村”的城鎮化戰略目標,并聘請專家對縣城布局進行了合理規劃,通過近10年的拆遷改造,縣城規劃面積達到12平方公里,拆遷面積達到38萬平方米,目前已建成8.5平方公里,新建樓房520多幢,建設商業鋪面2600多個,建成了四縱五橫的縣城街道格局,常住人口達到2.5萬多人。

在城區開發建設中,武山縣不斷總結經驗,逐步形成了“城關東延、洛門西進、南改北擴、相向發展、建設一個最佳宜居大縣城”的發展思路,進一步加快了縣城改造和小城鎮建設步伐。縣上先后整合基礎設施建設項目270多個,整合項目資金20多億元,廣泛吸納了社會各界閑散資金用于城區開發,政府通過土地儲備等辦法,先后籌集了近億元的資金投入城區水、電、暖、有線電視、通訊設施等基礎設施建設,并制定了多項優惠政策,吸引甘肅重邦等大企業參與城區開發,建成了濱河雅園、渭水麗景等5個住宅小區。在各主街道安裝路燈1070盞,綠化面積3萬平方米,并在南北濱河路設計了5個晨練點,解決了干部群眾的健身場所問題,在城西建起了杜康山莊、金五豐茶園和鴛鴦湖公園,進一步完善了城區的餐飲及文化娛樂功能。引資解決了城區集中供熱設施,供熱面積達到40萬平方米。城區道路由2000年的兩縱一橫變成了現在的六縱四橫,城區道路里程達到12.5公里,比2000年增加近5倍。

近年來,武山縣還重點實施了“北擴東延”工程,將城區開發的重點放在了火車站和渭北開發區,打通了寧遠大道中段和南濱河路東段,“八園、四路、兩場、一線、兩橋”陸續建成或正在建設。城區的有線電視網絡進行了數字化改造,通過有線電視群眾可以看到43個頻道的節目。城關蔬菜批發市場、武山影劇院等重點公益項目已完成了征地工作。在城區開發戰略的帶動下,洛門、灘歌、四門、馬力、鴛鴦5個鎮的鎮區規劃面積達到27.7平方公里,目前已建成14.5平方公里,配套建成各類市場、汽車站、有線電視網和住宅小區等基礎服務設施,城鎮建設各類儲備用地達到600多畝,出讓土地400多畝,收回資金1億多元。洛門鎮引資建成了西北最大的蔬菜批發市場,配套建設了百貨、家電、木材等10個專業市場,最高日客流量達到10萬人次,并被列入全國重點城鎮,充分發揮著“碼頭”輻射功能。鴛鴦鎮依托城鎮開發促進了招商引資工作,以重點鄉鎮為龍頭,先后引進投資商18家,投資額達6000多萬元。灘歌鎮完成了鎮區供水、濱河路硬化和鎮區綠化工程,加強了明清一條街、民間文化保護工作,以重點鄉鎮為龍頭,武山的小城鎮建設也發生了翻天覆地的變化。

通過持續開發建設,武山城區面貌已煥然一新,武山古城已由過去的小縣城變成了今天橫跨渭河南北的大縣城,一排排嶄新的樓房拔地而起,武山縣城以嶄新面貌屹立在君山腳下、渭水之濱。