全面深化農業改革 加快發展現代農業

武山縣農業局黨委書記、局長 宗新武

2014年12月

武山縣渭河川道區設施蔬菜產業基地

近年來,武山縣認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中全會精神,緊緊圍繞全省“365”現代農業發展行動計劃和全市“48113”現代農業發展推進計劃,以深入推進“雙聯”行動和“1236”扶貧攻堅行動為抓手,力足發展現代農業,強力推進農業產業化進程,不斷夯實農業發展基礎,促進了農村繁榮發展、農業提質增效、農民持續增收。

武山縣蔬菜產業科技示范園區

一、把握機遇,強力推進,深化農業改革取得重大進展

2014年,是全面深化農業農村改革的起步之年,全縣上下緊緊圍繞農業農村發展總目標,攻堅克難,乘勢而上,農業農村改革取得初步成效。

(一)農村土地制度改革有力推進。武山縣被省政府確定為2014年全省32個農村土地承包經營權確權登記頒證試點縣之一,馬力鎮被市政府確定為今年全市整鄉推進試點鎮。今年6月,全縣農村土地承包經營權確權登記頒證試點工作正式啟動。目前,馬力鎮28個行政村中有北順等14個村4481戶33893.47畝耕地完成了確權登記,第二階段其余各村已全面鋪開,進展順利。農村土地流轉市場逐步完善,縣有服務中心、鄉鎮有服務站、村有服務點的農村土地流轉管理服務體系和縣有仲裁委員會、鄉鎮有調解委員會、村有調解小組的民間協商、鄉村調解、縣上仲裁、司法保障的農村土地承包經營糾紛調解仲裁體系初步形成。依托政策引導、產業培育、新型農業經營主體帶動,全縣農村土地規模化流轉步伐明顯加快,家庭承包經營耕地流轉總面積10.9萬畝,占家庭承包地總面積的17.6%,全縣50畝以上農村土地流轉規模經營主體達到298個,流轉面積5.9萬畝,有力地推進了農業適度規模經營的發展。

土地流轉示范點——鴛鴦鎮城市綠化苗木培育基地

(二)現代農業產業培育持續發展。充分發揮資源優勢,大力發展特色優勢產業。蔬菜產業提質發展,全縣蔬菜種植面積達36.5萬畝,總產量96萬噸,總產值15.6億元;旱作農業穩步發展,全縣高標準建成農業農村科學發展示范點13個,種植全膜玉米13.3萬畝、脫毒馬鈴薯26.1萬畝、優質豆類和中藥材6萬畝,糧食總產量達到13.89萬噸;林果產業加速發展,全縣林果總面積達到13.6萬畝,總產量3萬噸,總產值1.2億元;畜牧產業強勁發展,全縣標準化養殖場達到243個,規模養殖戶10958戶,總產值6.98億元,現代農業產業體系初步形成。

武山縣西梁旱作農業示范基地

(三)新型農業經營主體培育卓有成效。依托蔬菜、畜牧、林果、中藥材等特色優勢產業,積極培育新型農業經營主體,全縣各類新型農業經營主體達到1094個,加入農戶14133戶,帶動農戶35278戶,分別占全縣總農戶的15.6%和38.9%,并注冊成立了武山縣農業產業化企業協會,農業合作組織化程度進一步提高,農業產業化經營得到較快發展。

國家級示范合作社——武山縣金水灣冷水魚養殖專業合作社

(四)農業物質技術裝備水平顯著提升。農業機械化進程快速推進,全縣各類農機具擁有量4.3萬臺(套),農機總動力達到26.65萬千瓦,農業機械作業面達到63.6萬畝,其中機耕47.6萬畝,機播9萬畝,機收7萬畝,農業機械化水平大幅度提高;農業基礎設施全面改善,修建田間道路451條790.3公里,硬化產業園區道路92條89.44公里,配套灌區160公里,新增高效節水灌溉面積6.06萬畝,建成沼氣池17520眼,農業綜合生產能力得到進一步提升。

馬鈴薯機播作業

(五)農業科技創新能力明顯增強。農業科技培訓深入民心,全縣共舉辦各類農業培訓班220期,培訓2.5萬人次,培育注冊新型職業農民235人,農民的法律政策水平和科技文化素質普遍增強;農業實用技術進村入戶,實行科技特派員制度,開展“技物結合”、“科農攜手”行動,建立科技人員直接到戶、良種良法直接到田、技術要領直接到人的科技成果轉化應用新機制,積極推進農業先進實用技術進村入戶,農業科技普及率達到95%以上。

武山縣新型職業農民培訓班

(六)農產品質量安全水平不斷提高。農產品標準化生產能力不斷增強,標準化生產覆蓋率達到86%。農產品抽樣檢測實現了常態化,抽檢合格率達到98%,核心示范區達到100%。農業投入品監管取得實效,從嚴查處經營假冒農藥、種子、肥料等農資經營門店和攤點,行政處罰案件按期結案率達到100%。農業面源污染勢頭得到有效遏制,廢舊農膜回收率達到75%,蔬菜尾菜處理利用率達到31.9%,廢舊農膜的回收利用和蔬菜尾菜熟化處理能力明顯提高。

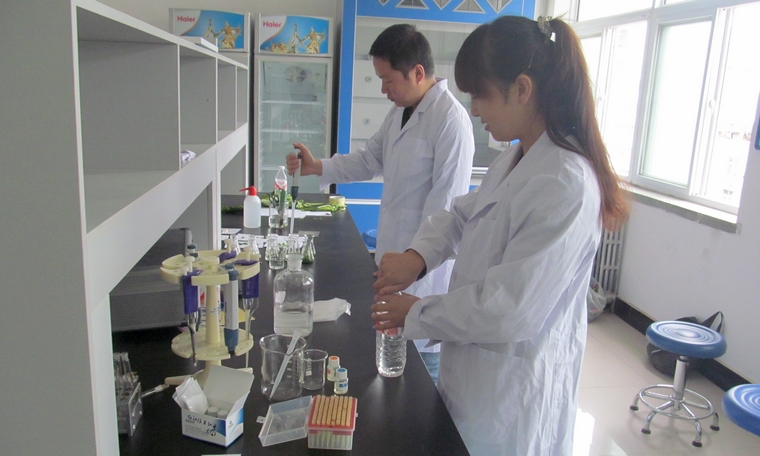

武山縣農產品質量安全檢測中心

二、正視困難,直面挑戰,分析研判農業改革發展的制約因素和有利條件

(一)制約因素

1.農業農村金融機制還不健全,發展現代農業融資依然困難。隨著農業農村各項事業迅速發展,農業資金需求大量增加,而現有的農業農村金融體系改革步伐緩慢,難以適應加快發展現代農業的的新形勢。多數新型農業經營主體自有資金不足,難以擴大經營規模;地方財政困難,用于支持發展現代農業的資金有限;農業金融機構貸款門檻高、擔保難、時間短、額度小以及農業保險覆蓋面窄等問題,嚴重制約了農業發展和農民增收。

2.農村土地流轉市場體系還不完善,農業適度規模經營依然緩慢。農村土地流轉體制不健全、政策不完善、程序不規范、信息不順暢,制約了農村土地向新型農業經營主體流轉步伐。加上農村中部分農民受傳統思想的束縛,寧愿“撂荒”不愿“流轉”的現象依然存在,導致農村土地流轉力度不大、范圍不廣,農業適度規模經營水平依然較低。

3.農業物質技術裝備相對滯后,發展現代農業后勁依然不足。農業機械推廣步伐緩慢,機械作業面還不廣,農業機械化程度較低;水電路渠等農業基礎設施建設還比較滯后,中低產田比例相對偏高,農業基礎薄弱的現狀沒有得到根本改變。農業發展仍未從根本上擺脫靠天吃飯的局面,干旱缺水仍然是制約農業快速發展的最大瓶頸,加之近年來農藥、農膜等農業投入品使用量劇增,農業面源污染較重,農業生產有機肥投入不足,土壤貧瘠,營養失衡,農作物產量和質量持續提高的難度加大。

4.農業科技創新支撐水平較低,農業科技成果轉化能力依然有限。鄉鎮農技推廣體系改革雖然取得初步成效,但改革還沒有完全到位,鄉鎮農技推廣機構仍存在機制不活、保障乏力、管理缺位、青黃不接等問題,難以承擔農業新品種的試驗、示范和新技術、新成果的推廣工作。農業科技應用的總體水平仍然不高,常規技術多,關鍵和高新技術少;產量技術多,品質技術少;生產技術多,加工技術少;高中級農業科技人員少,試驗示范工作滯后,新品種、新技術、新設備、新材料應用步伐緩慢。

5.農產品流通渠道還不夠通暢,小生產與大市場的矛盾依然尖銳。農村市場建設仍處于發展的初級階段,農產品流通主要還是依靠城鄉集貿市場,流通成本高、信息不靈和產銷銜接不暢;農產品品牌建設滯后,優質農產品價格偏低,輻射能力差。農村市場基礎設施薄弱,物流產業發育不全,農產品加工儲運企業少,農村經紀人缺乏,大宗農產品流通渠道不暢,發展加工倉儲、連鎖經營、電子商務等現代物流產業的手段和設施滯后,制約了農產品市場流通。

(二)有利條件

1.農業政策環境更加優越寬泛。中央對“三農”工作高度重視,黨的十八大和十八屆三中全會聚焦“三農”,提出了一系列深化農業農村改革的具體目標任務。中央從2004年以來連續11年以“1號文件”從不同層面關注“三農”工作,強農惠農富農政策力度進一步加大。省、市、縣也出臺了持續扶持農業發展的相關政策,支持農業農村經濟快速發展,農業已成為有奔頭的產業。

2.農村發展空間更加廣闊。農業的基礎地位更加穩固,農業生產條件和生態、人居環境明顯改善,生產要素向農村集聚,工商資本開始向農業農村流動,促進了勞動力、資源、資本等生產要素合理流動,激發了農村發展活力,農村已成為安居樂業的美麗家園。

3.農民生產熱情空前高漲。農村土地制度改革,有利于在穩定集體所有權和農戶承包權的基礎上,激活土地經營權,有利于發展農業適度規模經營、加快構建新型農業經營體系。新型職業農民和各類新型農業經營主體順勢而發、蓬勃發展,吸引更多的社會資本投入農業,激發農民的生產積極性,農民已成為體面的職業。

三、理清思路,超前謀劃,加快發展現代農業

著眼于全縣現代農業發展,今后一個時期要以黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神為指導,全面貫徹落實中央、省、市經濟工作、農村工作會議精神,按照新常態下“穩增長、促改革、調結構、惠民生”的經濟發展戰略,緊緊圍繞“穩糧生產保安全、提質增效促增收、強化基礎惠民生、深化改革添活力”的農業農村發展總要求,努力構建蔬菜、旱作農業、林果、畜牧等現代農業產業體系,促進農業增效,農民增收。力爭到2016年,全縣農民人均純收入年均增長17%以上,達到7000元,農業增加值年均增長6.8%以上,達到19.5億元,糧食總產量正常年景下穩定在13.5萬噸左右。

加快推進現代農業發展,是實現農業強、農民富、農村美的必然途徑。為此,應努力做好以下幾方面工作。

(一)調整農業產業結構,培育現代農業產業。堅持把蔬菜作為戰略主導產業和區域首位產業,繼續實施以“一園一區四片兩帶”為重點的蔬菜產業發展戰略。高標準建成武山縣蔬菜產業科技示范園、渭河川道10萬畝標準化蔬菜示范基地、6個國家級蔬菜標準化核心示范區、北部淺山干旱區和南部二陰山區蔬菜產業帶,打響武山蔬菜品牌,打造中國西部蔬菜產業強縣。以全膜玉米、脫毒馬鈴薯、優質豆類和中藥材種植為重點,鞏固提升旱作農業;以舊果園改造、新品種連片種植為重點,全力打造蘋果、核桃、櫻桃等果業基地,強力發展林果業;以扶持發展瘦肉豬、放養雞、舍飼牛、生態羊、冷水魚等五大特色養殖為重點,全力推進現代畜牧業。

洛門鎮孟莊設施蔬菜標準示范園

咀頭鄉潤博果蔬專業合作社大櫻桃種植基地

高樓鄉玉林溝玉米高產創建示范種植區

榆盤鄉脫毒馬鈴薯良繁基地

沿安鄉草灘中藥材種植基地

(二)培育新型農業經營主體,推進農業產業化經營。扶持培育各類種養大戶、家庭農場、農民專業合作社、農業產業化龍頭企業等新型農業經營主體,提高農業和農民的組織化程度。拓展產業鏈條,完善利益聯結機制,推進家庭經營、集體經營、合作經營、企業經營等共同發展。力爭到2016年,全縣新型農業經營主體達到1650家以上,農戶加入新型農業經營主體的比例達到40%以上,帶動農戶數占總農戶數的60%以上。支持有文化、懂技術、會經營、善管理的農村實用人才和農村青年致富帶頭人,通過土地流轉等方式,擴大生產規模;鼓勵具備條件的種養大戶和新型職業農民注冊成立家庭農場;鼓勵工商企業等民間資本投向農業生產,扶持專業大戶、致富能人開展股份合作,積極領辦農民專業合作社;大力發展以加工、倉儲、營銷為一體的農業產業化龍頭企業,進一步引領和提升農業產業化發展水平。

畜牧產業龍頭企業——武山縣通濟牧業肉牛繁育基地

(三)推進農業科技創新,提升農業科技轉化應用水平。完善農業科技創新機制,支持縣內科研機構、推廣中心與園區基地的合作,圍繞糧食生產和農業產業培育,加大對新技術、新品種、新產品的引進,加快對產業化發展關鍵技術、名特優農產品深加工技術的創新開發,促進現代農業發展。完善農業科技推廣機制,整合農業人才資源,重點產業村和產業園區選配1名中級職稱以上的科技特派員,通過抓點示范、總結推廣,促進科技成果快速轉化。創新完善農業科技培訓機制,按照《武山縣新型職業農民培育認定管理辦法》、《武山縣新型職業農民培育扶持獎勵辦法》,努力培養一批懂技術、善經營、會管理的農民技術骨干和新型職業農民,提高創業就業能力。

武山縣蔬菜科技示范園工廠化育苗中心

冬小麥“一噴三防”

(四)強化農業物質技術裝備建設,夯實現代農業發展基礎。先進的物質裝備和良好的設施條件,是提高農業綜合生產能力和產業競爭能力的重要保障,是現代農業發展的物質基礎。全縣現代農業物質技術裝備建設工作,要以農業基礎設施建設為重點,進一步加快發展設施農業、旱作農業、林果業和畜牧水產養殖業等動力機械裝備應用步伐,不斷完善公共服務體系,建立現代農業物質技術裝備發展長效機制,全面提升現代農業物質技術裝備水平、作業水平、產業水平。力爭到2016年,全縣農業裝備總量大幅增加,主要農作物耕種收綜合機械化水平大幅提升,農機總動力達到28萬千瓦以上,不斷推動農機服務市場產業化,為建設現代農業提供有利支撐。

(五)加強農產品質量安全監管,提高農業綜合執法水平。著力推進農業標準化生產,加快制定和推廣農產品基地生產技術標準、加工標準、檢測標準、市場準入標準。建立農產品產地環境、質量安全狀況例行監測和公告制度。健全縣、鄉兩級農產品質量安全追溯體系,實現從產地到市場檢測網絡的全覆蓋,確保人民群眾“舌尖上”的安全。強化農業綜合執法能力建設,進一步加強對農業投入品和農業面源污染的整治力度,不斷提高農業綜合執法水平。

蔬菜標準化生產認證

農業行政綜合執法人員檢查農資市場

(六)加快農村土地制度改革,實現農業適度規模經營。積極開展農村土地承包經營權確權登記頒證試點,賦權確能,三權分置,明確農村土地經營權是用益物權,給農民吃上“定心丸”。在堅持政府引導、農民自愿、各類新型農業經營主體廣泛參與的基礎上,認真貫徹落實中央《關于引導農村土地經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見》精神,引導農村土地向蔬菜產業、旱作農業、林果業、畜牧養殖業有序流轉,年新增流轉面積3萬畝,力爭到2016年,全縣農村土地流轉面積達到17萬畝,占農村承包耕地面積的27%。加強農村土地流轉市場體系建設,為農村土地流轉提供信息發布、政策咨詢、權能評估、資質審查、糾紛仲裁等服務,促進農業適度規模經營快速發展。

(七)強化農業政策支撐,建立現代農業發展保障機制。用足、用活中央、省市發展現代農業的相關政策,全面落實國家強農惠農富農政策;加大財政扶持力度,支持各類新型農業經營主體改善生產經營條件,增強自我發展能力;鼓勵新型農業經營主體參與農業項目實施;落實并完善稅收、工商登記、農用地保障及配套用電和農產品運輸等政策;加強農村金融服務,支持新型農業經營主體以成員林權、土地承包經營權、固定資產等辦理抵押質押貸款;信用擔保公司和農業產業化企業協會要將符合條件的新型農業經營主體納入貸款擔保服務范圍,并優先提供擔保服務;政策性保險機構要優先為新型農業經營主體辦理生產保險,并適當降低保險費率,進一步增強農業抵御自然災害的能力。