在創先爭優活動中,張家川回族自治縣積極探索性民族地區黨建工作新模式,通過開展“三聯三引三助”活動,“聯”出團結穩定新局面、“引”出崇尚文明新風尚、“助”出科學發展新合力。

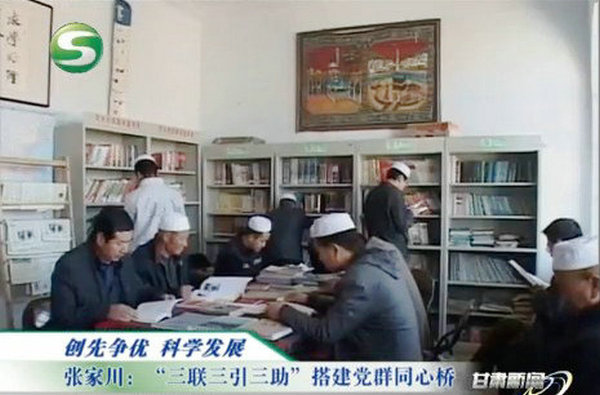

西關清真寺“農家書屋”管理員馬志忠說:“每天開放,每天要做五番禮拜,每次做禮拜之前,信教群眾都上來看一些書。”

村里將 “農家書屋”辦進宗教場所,是張家川縣開展“三聯三引三助”以來,出現的新風尚。“三聯三引三助”就是:村黨支部聯系宗教活動場所,引導宗教活動場所依法開展宗教活動,宗教活動場所協助村黨支部凝聚人心、促進和諧;村干部聯系宗教人士,引導宗教人士自覺做到“四個維護”,宗教人士協助村干部宣傳政策、教育群眾;黨員聯系信教群眾,引導信教群眾移風易俗奔小康,信教群眾協助黨員維護民族團結和宗教和順。

張川鎮西街村黨支部書記沙金國說:“過去我們村上跟清真寺幾乎沒有來往,通過這次活動村上主動跟清真寺多聯系。人聯系上了,心也近了,信教群眾中的一些矛盾和糾紛通過他們也就化解了,村上也就發展了。”

“創先爭優”活動開展一年來,張家川縣258個村黨支部聯系宗教活動場所434處,全縣上下黨員干部與宗教界人士、信教群眾結成“聯”、“引”“助”對子9500多個,幫辦民生實事2100多件,成功調處矛盾1600多起,建成產業示范基地15個,實施“一事一議”項目70多個,一些“是非村”、“上訪村”面貌正在改變。全縣正在邁入經濟發展最快,社會更加穩定、民族更加和諧的時期。

龍山鎮清真西大寺阿訇李元珍說:“現在咱們的清真寺,不僅僅是搞宗教活動的場所,他更重要的是一個社區服務功能。”

龍山鎮西門村村民馬國平說:“雖然我是一個信教群眾,(但)挖“窮根”,日子好到能蓋新房,我(還是要)感謝黨支部!”

由過去的“單向約束”變為“互動管理”,“三聯三引三助”體現的是張家川這個我國回族人口最多(注:回民全民信教)的民族自治縣,在社會管理理念上的大轉變。為了形成長效機制,縣上提出:要將宗教人士隊伍建設同黨員隊伍、干部隊伍建設同等對待、一起關心。從2010年開始,縣上財政每年要拿出100多萬元為宗教界人士發放生活補貼,并且將宗教界人士的培訓和外出考察、學習制度化。

“使他們能夠與我們黨和政府同心、同向,為我們張家川的發展和改革,獻計出力。這是我們黨必須依靠的一支重要的群眾力量!”中共張家川回族自治縣委書記劉長江在接受記者采訪時說。