編者按:

成立于1953年的張家川回族自治縣,2013年7月6日將迎來60周年華誕。

張家川回族自治縣是全國回族比例最高的少數民族自治縣。建縣以來,在黨的民族政策的光輝照耀下,在市委、市政府的堅強領導下,張家川縣歷屆縣委、縣政府帶領全縣各族人民自力更生,艱苦奮斗,勵精圖治,奮發圖強,推動經濟建設和社會各項事業不斷取得新的成績。

60年風雨歷程,60年滄桑巨變。為了充分展示張家川回族自治縣60年來的新發展、新變化,從即日起特推出《張家川回族自治縣成立60周年》系列報道,熱烈慶祝張家川回族自治縣成立60周年。

張家川回族自治縣成立60周年系列報道之一百○八

走進張家川(三)

由西安沿古“絲綢之路”南大道西行,翻越巍巍關山,便進入中國西部第一個回族聚居區——張家川回族自治縣。

張家川回族自治縣位于甘肅省東南部,天水市東北部,成立于1953年,自治縣建縣較晚,但歷史悠久,早在新時器時代,這里就有人類繁衍生息,是秦人的發祥地之一,古絲綢之路之要道。據考證,境內發現的仰韶文化、馬家窯文化、常山文化和齊家文化證明,早在新石器時代這里就有人類繁衍生息,已發現新石器時期原始部落遺址36處。這里是秦人的發祥地之一,秦人的先祖贏非子曾率眾在此牧馬,因功被周王室封為“附庸”,建立了秦的最早都邑秦亭。據《尚書·禹貢》載,周孝王封秦非子養馬汗渭之間,邑于秦亭(今張家川境內),秦時屬隴西郡;東漢時屬于略陽、隴縣;隋、唐、宋時分隸于隴城、清水兩縣;元、明、清分隸于秦安、清水兩縣,民國時沿革未變。由于地處關山腳下,為關隴古道之要沖、古絲綢之路西出長安后的必經之地,是秦國名將白起抗擊羌戎的地方,也是西漢著名外交家張騫病故的地方,這里有秦軍要塞、漢代峰燧、縣故城、關隴古道、長寧驛站等遺跡,三國時的魏蜀“街亭”之戰的古跡依稀可辨、清代回民軍反抗清廷的壯舉都發生在這塊土地上。

自然景觀獨特,夏無酷暑,冬無嚴寒,四季分明,氣候宜人,旅游資源豐富。自然景觀有美麗遼闊的關山草原,波光瀲滟的東峽、石峽水庫,神奇秀美的云鳳山等風景名勝區。橫亙于甘陜的巍巍關山,峰巒疊嶂,古木參天,怪石林立,自然風景優美,形成了具有清、幽、秀、雄、奇、險、峻等特點,春來滿目生翠,夏日山花爛漫,秋天遍地紅葉,嚴冬玉樹瓊枝,是人民體驗返樸歸真、回歸自然情趣,領略古樸民俗風情,避暑休閑的旅游勝地。

境內名勝古跡較多,有春秋戰國時的烽火燧臺多處,有秦防西戎的堡寨遺跡,有三國時期著名的街亭古戰場。位于木河鄉桃園村的馬家塬戰國墓地被評為2006年中國十大考古新發現之一,已出土文物1600多件,其中包括在全國尚屬首次發現的裝飾精美的戰國中晚期車乘,具有很高的考古研究價值。宗教遺存有宣化崗拱北、南川道堂、與佛、道教正覺寺、老庵寺共同構成張家川縣獨具特色的人文資源。位于縣城北2.5公里的宣化崗拱北是中國伊斯蘭教“哲赫忍耶”門宦第五、六、七代教主歸真的地方。宣化岡依山就勢而建,規模宏偉壯觀,以中國伊斯蘭教“哲赫忍耶”門宦最大的陵園和獨特、典雅、古樸的民族建筑風格,吸引著眾多的游客和哲派教眾參觀、朝拜。

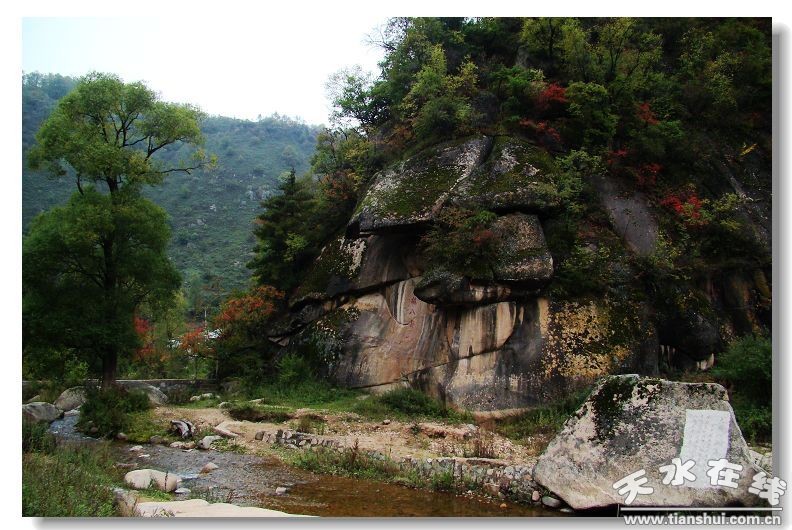

青石崖

青石崖沿萬樹谷東進,驀然一奇峰突起,高約百余米,不與眾山聯屬,卻被林海包圍。陡峭的懸崖由一塊塊奇形怪狀的巨大青石疊起,似洞非洞,洞洞相通,人稱青石崖。崖頂平坦,面積約100平方米,從殘留的瓦礫、石香爐考證,這里過去有寺院或廟宇。憑崖遠眺,青巒翠野,農莊田園盡收眼底。一座座高壓輸電塔聳入云天,一根根銀線翻嶺越谷,一條條盤山公路好似絲帶,時而飄上高嶺,時而飄向深谷,站在崖下,仰望崖頂,猶如“天女散花”、“綠瀑”直瀉。

石人峰

石人峰距云鳳山東3公里,在青石崖500米處的石人溝,壑深林美,山清水秀,溪水長流。有一人形巨石位于溝口山峰的半山腰,人稱石人峰。這個石人不畏寒暑,不怕風雨,長年駐立,好像俯瞰山中的美景,好像聆聽山間鳥鳴和潺潺的溪流聲,又好像看守著屬于自己的這一條溝。相傳過去這里住著一家三口,丈夫在砍柴時不幸墜崖身亡,以后母子倆相依為命。一天母親大病,兒子去山中給母親采藥治病,一去杳無音信,母親著急得在深山野林中到處尋找而未找到,后來就站在離家很近的半山腰晝夜守候,慢慢的變成了一個石人,長年立于那里。當你駐足峰下,向上仰望,無限遐想,油然而生。

仙人湖

仙人湖在萬樹谷深處,有一方清池,朝迎彩霞,目送夕陽,此處便是仙人湖。相傳過去云鳳山仙女被清凈的池水所吸引,經常來到這里洗澡,故稱仙女洗澡池又名仙人湖。湖水清澈碧綠,倒映著藍天白云、青山翠柏。微風吹過,湖面泛起微波。置身湖邊,仿佛進入了碧綠的翡翠世界,藍天綠地,清澈的湖水令人陶醉。那凈潔的湖水使你真想跳進去暢游一番,好洗去一身的疲勞,洗去一身塵垢、俗氣。據當地人講,在湖中洗澡不僅令人神清氣爽,而且還能包治百病。

寺灣晨鐘

寺灣晨鐘在寺灣村與嘴兒村之間,有一奇峰兀起,四圍峭崖無徑,好像斧劈刀削一般,山下灌木叢生,山腰森林茂密,山頂怪石嶙峋,登上附近的石山,遠眺此山,山頂平坦,奇形怪狀的石頭圍成一座城形,當地人稱此山為“石城山”。相傳古時候山上住著一位妖道,經常下山禍害附近村民,村民們苦于無法打敗妖道,只是敢怒而不敢言。有一天傍晚,妖道趁亂搶走了正準備進洞房的新娘,勇敢的新郎告別親人,帶著同伙,當晚乘著月光爬上石城山同妖道決一死戰,住在山下的村民只聽得殺聲震天,直到雞叫打殺聲才平息。天大亮正當人們酣睡之時,山頂響起了深沉而悠遠的鐘聲,村民們聞聽鐘聲響起,知道妖道已被打死,奔走相告,歡呼雀躍。從此以后,每天早晨山上都有鐘聲響起,在鐘聲的陪伴下,村民們早出晚歸,辛勤勞作,終于過上了安定幸福的生活,故在此地有“寺灣晨鐘”之說。

黑崖林莽

黑崖林莽在云鳳山左山腳下,兩根石柱橫谷,左右兩谷間溪水在此交匯,蜿蜒向東而去,有道可通山頂,但崎嶇難行,山路十八盤,夾道林木遮天,緣山道盤旋穿林而上,尤如在洞中行走。

春夏時節,山坡野花爛漫,林間鳥兒婉啼,情趣盎然。秋冬之時,層林盡染,有漫山紅葉,絢麗燦爛,野果掛枝,香氣誘人。峰下有危崖,呈黑色,遍山翠柏,故稱“黑崖林莽”。

九曲龍行

九曲龍行位于云鳳山東北4公里的大莊村附近,馬鹿河沿山腳下蜿蜒流過,三股水沿北山腳下流過,兩河交匯,形成了一片三角洲,九曲龍行正處在三角洲的中心。

“兩條土龍顛倒臥,兩條青龍沿川過,九龍朝八卦,伏羲坐中華”的傳說由此而來。兩條土龍即南北二山一顛一倒,迂回而臥,其勢正如先天八卦的太極圖,四面山脈的特征恰好與地支相合。

深谷幽嵐

深谷幽嵐距黃家溝3公里處有一山清水秀,林木繁茂的去處,便是深谷幽嵐。藍天、白云、青山、碧水使人心曠神怡,俗話說:“山無水則不秀,水無山則不媚”。這里遍地泉水叮咚,鳥語花香,既有北國風光之雄,又有南國山色之秀,是大西北黃土高原上的一塊“綠景”。

爬上谷頂,登高遠望,群峰疊巒,若揖若鞠。山中大樹參天,林木茂密,輕風吹來松濤作響,山鳴谷應,令人心曠神怡,萬憂皆休。每逢春日,漫山遍野一片翠綠,巍巍的山影倒影水中,宛如蒼龍戲水。夏秋之時山花爛漫,姹紫嫣紅,不知名的野果掛滿山頭。這里不僅植物繁多,而且是野生動物的樂園。山中有十余種動物,常有珍禽異獸出沒,有全身是寶的馬鹿、麝、獐子;有善走懸崖陡壁的山雞、野山羊等,都是國家保護的珍貴動物。冬日,崇山峻嶺,白雪皚皚,銀妝素裹,分外妖嬈。

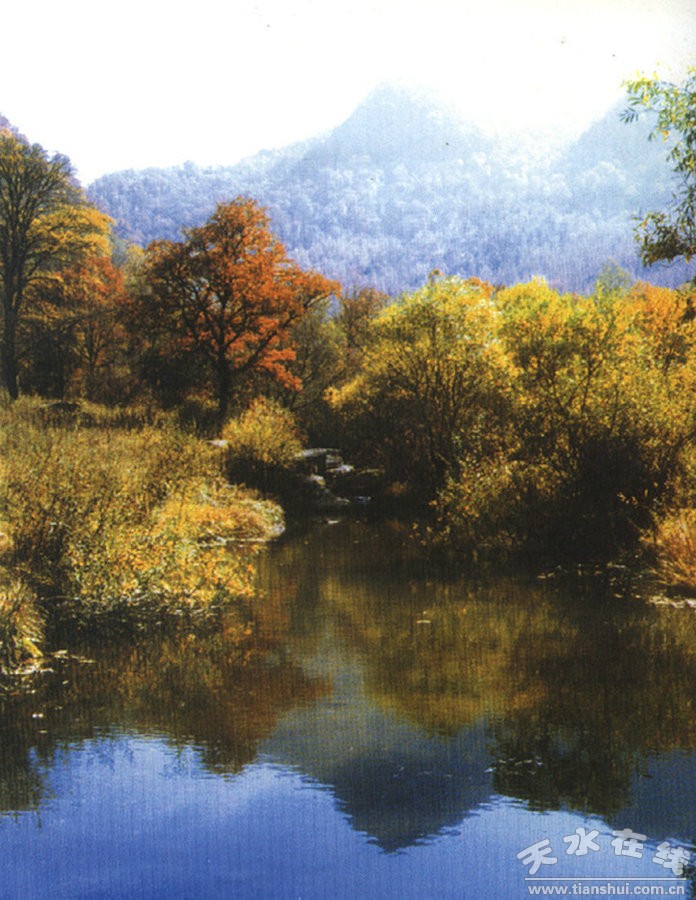

旋渦溝濕地

旋渦溝濕地距青石崖10公里處,這里地勢開闊,峰巒疊嶂,氣候宜人,風光旖旎,保護完整的天然次生林和人工林形成了別具一格的景色。三股水穿流而過,日落時分,游人漸稀,河面平靜,彩霞滿天。云鳳山折射出萬道金光,這正是旋渦溝濕地最為消魂的時刻,只見彩云滿天,一河青綠,巍巍云鳳山在水里投下清晰的側影。

夕陽西下,牧民趕著馬群、牛群在廣闊的草甸上放牧,真是一派風吹草低見牛羊的美妙圖畫。蜿蜒清澈的小溪,漣漪漫淀,波光粼粼,五光十色;天空中飛翔的鳥兒,河水中嬉戲的魚兒,相輔相成;給人以海闊天空,無限灑脫之感。在這里,人人都回到了大自然母親的懷抱,恬淡、純真、無憂無慮。

關山景區不但山奇、石怪,而且水碧、谷幽。景區內有82條溝谷,凡溝有水,凡谷有溪,凡澗有流,37條支流均為馬鹿河的源頭,大溝有大水,小谷有小流。這大自然母親的乳汁養育著關山腳下的回漢兒女,滋潤著幽深的峽谷和廣袤的黃土地,使關山糧油高產,林果豐收,人畜興旺。這里的每一條河,每一道溪,每一條流水又都是一道自然景觀。從關山腳下奔騰而過的馬鹿河猶如一條白鏈跌宕于崇山峻嶺之間,河床自然鑲嵌著質地細膩,紋理規則,形象逼真的大小五色石。清澈明亮的河水順著河床的石縫時而跌宕傾瀉而下形成小瀑布、小旋渦,時而撞在巖石上濺起白色的浪花。席地而坐,便感涼風習習,爽意頓生。潺潺溪流一路曲曲折折,穿流300多公里,流向清水縣長河溝峽谷,匯入陜西省通觀河。沿河而上,峰更奇,山更幽,令人心曠神怡,留連忘返。