共和巷

李吉定

共和巷是古秦州一條讓人確實難以割舍的巷道,你一但走進去,是不大容易走出來的。倒不是它如古人的“九宮八卦”迷魂陣,令入者不辨東西,相反,它以其真實留給從太多的記憶,這些記憶,牽著你記憶深處的一根根神經,讓你時常想起。

除了對馮國瑞先生的敬仰外,我生活中對那些普通的平民百姓以及他們所居住過的小巷民居的種種回憶,將隨著時間的推移,終會日漸淡薄,而留下的始終是點點滴滴。

漸行漸遠的民居

共和巷是古秦州城內一條非常有名的巷道,先前巷道兩側為有數百年歷史的古舊民居。其數量之多,保存之完整,讓你咋舌。只是,現代化的大潮誰也無法阻擋,古民居消失了,高樓大廈起來了。

確實,天水是一座很好的城市。她躋身于加快城市化建設步伐的時代列車之上。因此,曾承載著秦州居民記憶的筑土為墻、青瓦為頂的古舊民居日漸減少。這些房屋的拆除,讓不少文化信息只能作為記憶停留在人們的腦海里,我用幾個簡短的片段去感受已漸行漸遠的天水古舊民居,

片段一,有一年我曾就目睹了上署“道光三年八月初四日,懸恩人李輔玉,三岔寺溝人,地方距城一百五十里。署秦州直棣州正堂加三級記錄五次貳批”等字跡,以及記載第二次世界大戰期間德、日意等法西斯滅亡時的《隴南日報》等珍貴的歷史文獻,為民工現場焚燒,路過的我只搶救出很少一部分,一些也許記錄著秦州某個歷史階段重要價值的文獻就這樣消失了。那大火焚燒的情節始終讓人心痛。

片段二,也還是那年,我看到并聽到對梁、坊、斗、栱、木椽等,或作燒柴,或以極其低廉的價格倒賣于寧夏的吳忠,青海的西寧,甘肅的蘭州,陜西的西安等地的事實。讓天水民居“出境”,失卻古有的秦州民居建筑的語境。

這只是這條巷道中我的一次偶遇罷了,我相信,平日有很多人會不止一次遇到過此類的事情。因此,古巷民居的消亡,一樣讓人不安與無奈,但更多的卻是一種對無知的悲哀。

留在照片中的記憶

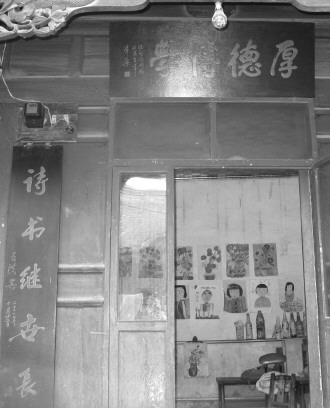

我曾有幸拍攝到不少古秦州城內民居院落、巷道、古樹、人物的照片,其中就有共和巷的照片數十幅。

記憶之一的共和巷4號院,院門朝南,硬山頂坐北正房明三暗五間,倒座三間,東西廂房各三間。有天水傳統民居中常見的垂花門。正房正脊為蓮花。檐上屋面盡覆筒瓦。椽頭布“福”、“壽”字瓦當;門板上嵌玉蘭如意雕花。其正脊蓮花為秦州古民居中所僅見,整座院落樸素典雅。屋檐下的花園里幾株盛開的菊花,廂房墻上懸掛的紅辣椒讓這座小院親切、自然、平和。

記憶之二的共和巷31號院,此院正房中軸線間瓦縫,在每年農歷八月十五這一天夜間,如沿著這條瓦縫去看,就會看到天上的紫薇星。為天水古民居建設中的一大奇觀。有“天人合一”之說。

記憶之三的共和巷11號院,其北為正房三間,為清代民居。房右長有一株樹齡百年以上的榆葉梅;左為碗口粗細的石榴。秋日的陰涼下,一個身穿白色紗裙六七歲的小姑娘靜坐在樹下那張古舊的竹椅上看書。

今天,當我們走進共合巷,發現以前原本顯得古樸的小巷和素雅的古舊民居,今天已然不見。倒是東西兩側林立的高樓在陽光下聳立著。這是盛夏的時間,太陽的熱度久久縈繞在每一棟樓房的深處,人們打開四面的窗戶,想透透風,試圖尋找到往日瓦房下的清涼和幽靜,但是,這一切已經沒有了。往日那雖然低矮而溫馨的小屋,以及秋雨滴落時敲碎的秋色和那些盆盆罐罐中裝著的很有秦州地域特色的小花,成為人們恒久的記憶。

當然,這只是一些過去的碎影,其實,將來生活在共和巷的人們,只能從相關的語言文字中,從老人的嘴里還能尋找舊巷的蹤影。秦州古巷乃至秦州古民居,它們都是秦州的文化細節,也就是秦州城的文化魅力,它們是古秦州城獨特的記憶。它是有生命的,其具有不可再生性,因此我們斷不可輕易去失去它,而應該很好的去保留它們。因此,這里借中國文聯副主席、中國歷史文化名城委員會委員馮驥才先生的話作本文的結尾:“我們每個人的心中都有過關于過去和成長的記憶,城市也一樣,也有從出生、童年、青年到成熟的完整生命歷程,這些豐富的獨特的過程全都默默保存在它巨大的肌體里。城市對于我們,不僅是可供居住和使用的場所,而且是有個性價值和有文化意義的。”如此看來,我們一定要將古巷、名居這些留給后人,供他們品味、回憶。