霍松林先生 魏德運攝

兒童嬉戲圖,兒童天性好動,很難靜坐下來念書,但此階段的機械記憶力超強,進行適當的經典誦讀訓練,有益于日后的成長成才。

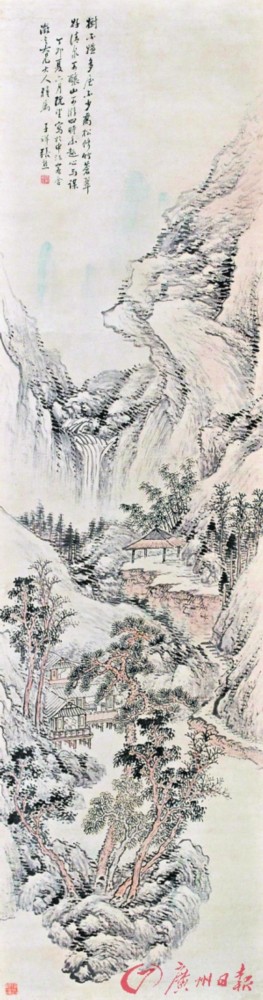

清 張熊 《深山讀書圖》

古典文學研究專家自述成才歷程

大師論道

霍松林先生簡介

霍松林(1921-),甘肅天水人,幼承家學,二十世紀四十年代畢業于中央大學中文系,著名古典文學專家、文藝理論家、詩人和書法家。現任陜西師范大學文學院名譽院長、終身教授、博士生導師,兼任中華詩詞學會名譽會長、中國杜甫研究會名譽會長等多項社會職務。

著有《文藝學概論》、《唐宋詩文鑒賞舉隅》、《西廂述評》、《唐音閣詩詞集》等三十余部著作,主編《唐代文學研究年鑒》、《萬首唐人絕句校注集評》等五十余部著作。1995年,獲頒中國作家協會“以筆為槍,投身抗戰”銅質獎牌。

緣起:放棄讀“大狗叫 小狗跳” 在家讀經典

1921年農歷八月二十八,我出生于甘肅省天水縣琥珀鄉霍家川。父親是我的啟蒙老師。他因家境清寒,十三歲才上學,十六歲就考取了秀才,名列前茅。接著進隴南書院深造,很受名進士出身、以品學兼優馳譽隴右的任士言山長(《清史列傳》有傳)賞識。科舉制度廢除后,他回鄉教書、種田、行醫。

三四歲時,父親就教我認字、讀書了。等我到了入學年齡,他已不再教私塾。村里有一所初小,教員兼校長是他的學生。父親認為這位校長是自己學生中最差的一個,以其昏昏,不可能使人昭昭。還有,父親從那所小學旁經過,聽到娃娃們齊聲朗讀“大狗叫,小狗跳”,十分反感。他認為,童年記憶力很強,應該熟讀一些經典,終生受用無窮。因此,他堅決不讓我上那所“洋學堂”,而是在家里親自教我讀古書。

國學功底促升學習成績

父親先教我背誦《三字經》《千字文》《百家姓》,主要是認字;接著循序漸進,誦讀《論語》《孟子》《大學》《中庸》《西銘》《幼學瓊林故事》《詩經》《子史精華》《古文觀止》《千家詩》《唐詩三百首》《白香詞譜》;還讀了《三國演義》《水滸傳》《聊齋志異》等小說和中醫的經典著作《內經》和《傷寒論》。他的教學方法是:教認字,形、音、義都講得很清楚;教書法,要求擺正姿勢,正確執筆運筆,并學會分析字的間架結構;講文章,不僅說明大意,還從句到段到篇,講清層次結構,理清作者思路;講詩詞,則說明如何調平仄、查韻書,掌握詩詞格律。

十二歲那年,我進了新陽鎮高級小學,上三年級。算術課聽不懂,其他課程也不適應,就逃學回家。父親問明原因,便領我去見校長,校長就指派同班的幾個高材生給我補課。

由于在父親指導下熟讀了不少書,在寫字作文等方面都打好了基礎,思路也比較清晰,又養成了勤學的習慣,所以不久功課都趕上去了。

到了五年級,就把原來給我補課的那幾位高材生甩在了后面,作文常常被老師圈點加批后“貼堂”,供同學觀摩。后來,我以第一名的成績畢業,考入當地有名的省立天水中學。

找到學習方法:死記硬背卻使記憶力和領悟力增強

在喜歡玩耍的童年時代,我一個人被關在家里反復背誦那些不懂或不大懂的古書,當然悶得慌,但是,越到后來,越感到那對我的確有很多好處。

心、眼、口、手“四到”

第一,父親教我讀書,都要求心、眼、口、手“四到”,從而養成了讀書專心、細心的習慣。即使四周喧嘩,只要拿起書,也能細看、默誦、深思,一絲不茍地讀下去。所謂“心到”,是要集中注意力領會詩旨文意,乃至格調聲色、神理氣韻;所謂“眼到”,是要看清每個字的筆畫結構;所謂“口到”,是要吐字清晰,反復吟誦,聲出金石;所謂“手到”,是將所讀的書或全抄,或摘抄,或加注釋,或寫心得體會。

第二,養成了背書的習慣,記憶力不斷增強。進學校以后,所學的功課,都容易記熟。上課時我一邊聽講,一邊默記思考,當堂就基本消化、掌握了。所以從小學到大學,我都有充裕的時間讀課外書。

第三,童年背誦的東西當時雖然不懂或不大懂,但背熟之后,就可以利用一切時間思考,例如在走路、干活、吃飯、穿衣、休息、夜晚睡醒以至于上廁所的時候,都可以“默誦其文,深思其義”,或遇到相關的問題,就會觸類旁通、融會貫通。由于記得牢,懂了之后,就可以信手拈來,靈活運用。

第四,那些經過反復背誦、后來逐漸弄懂了的東西,多是文、史、哲等方面的經典著作,這就在不知不覺之中奠定了國學基礎,培育了廣泛的學習興趣。

第五,在背誦眾多典籍的基礎上,父親指導我進行寫作練習。正式進入小學前,我就可以做符合格律的對聯、詩詞和文言文,為此后各體文創作鋪平了道路。

通讀、背誦重要的古籍和詩文名篇,似乎很笨,其實最巧。巧就巧在用力較省而收效較大,既提高閱讀能力和理解能力,又扎扎實實地擴大了知識領域,而寫作能力、記憶能力和藝術感受能力也得到了培養。這真是一舉數得!

父親是虔誠的孔孟信徒,他要我反復背誦,并為我反復講解《論語》《孟子》《大學》《中庸》等儒家經典和關學大師張載的《西銘》,其目的在于潛移默化,鑄造我的品格,規范我的言行。正式進入學校后,我多次受新思潮的浸潤,但童年接受的東西,雖然有所更新、擴展,卻一直在起作用。

國學鑄就美好品質

心正意誠,剛直堅毅,不損公肥私,不損人利己。雖然沒有濟困扶危、治國平天下的機遇,卻有民胞物與的情懷和“以天下國家為己任”的使命感。力求多學一點本領,在力所能及的崗位工作中兢兢業業,有所貢獻。十年浩劫中,雖然被羅織了許多滔天大罪,卻沒有道德品質方面的。 黑云壓頂,險象環生,卻問心無愧,不憂不懼,因而能在巨大精神力量的支持下經受重重磨難,闖出腥風血雨。

冤獄昭雪之際,依然秉持公心,與人為善,不曾對任何怕報復的人予以報復,還盡可能予以幫助。

傳統啟蒙與現代教育切合:幼成若天性 首次感知

啟蒙教育對于塑造一個人的品質極為重要。前人根據豐富的實踐經驗,強調“先入為主”,“幼成若天性”,“染于蒼則蒼,染于黃則黃”。近代心理學家根據科學實驗,闡明了“首次感知”在獲得知識、保持記憶方面所起的決定作用。

如果說近七十年來我在敦品勵行、傳承文化、言傳身教、為國育才方面取得了一點成績,那么,其中的重要原因,就是有幸接受了較好的啟蒙教育。門人史小軍,要我給暨南出版社的一套少兒國學讀本寫序言,事實勝于雄辯,我想我的這些經歷是可以替代序言的。中華文化博大精深,源遠流長。綜其要者,即為國學。要而言之,則為文、史、哲,則為經、史、子、集。就我用力較多的古典詩歌而言,即與國家倡導的素質教育有著緊密聯系。

中國是詩的國度,早在先秦時期就提倡“詩教”,即以詩歌為教材教育人,《詩經》就是孔子教學生的課本。屈原以來的歷代杰出詩人,都是民族精英,都以經邦濟世、富民強國為己任。

表現于不同詩篇的不同主題,諸如憂民憂國、匡時淑世、針砭時弊、關懷民瘼、抨擊強暴、抵御外侮、力除腐惡、崇尚廉明、反對守舊、力求變革、向往和平、熱愛真理、贊美正直善良的品德、抒發純真的鄉情親情友情,以及公而忘私、國而忘家等等。

從童年開始長期受中華詩詞熏陶的人,中華民族的精神必然飽和于他的全身血液,即使久居海外,仍然心系祖國。

近三十年來多次回國講學的不列顛哥倫比亞大學終身教授葉嘉瑩先生的一首詩說得好:“構廈多材豈待論,誰知散木有鄉根。書生報國成何計?難忘詩騷李杜魂。”

在當今激烈的國際競爭中,一個國家,一個民族,如果沒有高科技,一打就垮;如果沒有堅不可摧的民族精神和牢不可破的民族凝聚力,不打自垮。在實現中華民族偉大復興的實踐中,最大限度地發揮包括古典詩歌在內的國學的“潛能”,提高國民素質,弘揚民族精神,光大愛國主義傳統,厚植文化軟實力,應該是每個青少年文化教育工作者義不容辭的使命和責任。

霍松林 2010年10月作于唐音閣

本文見報有部分刪節