秦州重現伏羲城

作者:馮沙駝

中國歷史文化名城天水,古稱“成紀”,是中華民族的重要發祥地之一,是遠古文明的肇始之地和中華民族傳說中的“三皇”之首伏羲出生地,以“羲皇故里”聞名于華夏大地。這塊古老的土地,歷史悠久,人杰地靈,文化底蘊深厚。以大地灣文化、伏羲文化、石窟文化、先秦文化、三國文化為代表的天水“五大文化”,以其源遠流長,博大精深,對中華文明做出的巨大貢獻,而被載入史冊。在天水,留下許多中國遠古時期的美好傳說,尤其對伏羲、女媧在此生息的傳說,使天水這座古城更顯神奇之色。天水市境內的卦臺山、伏羲廟,以及由伏羲廟而成的伏羲城,既是歷史上人們對伏羲一畫開天、開天明道、肇啟文明的敬仰和永久紀念,又成為天水千年滄桑變化的見證。

一

太昊伏羲是中國原始部落社會的一位杰出首領,史稱中華民族人文始祖。他和女媧被譽為中國的“亞當”和“夏娃”,傳說中是他們繁衍了整個中華民族,所以中華民族也稱為“華夏兒女”。伏羲的功績從遠古流傳至今,他為華夏兒女的繁衍、生存、探索、發明,開始人類新的生產手段和新的生活方式,開創人類文明時代的到來,使人類逐漸擺脫洪荒時代的愚昧狀態,為中華民族的文明史和興旺發達奠定了根基。

伏羲對人類文明貢獻巨大。其始畫八卦,以佃以漁;造書契,代結繩之政;制嫁娶,以儷皮為禮;立九部,設六佐,設官而治;鉆木取火,教民熟食;治立法,定節氣,消息禍福,以制兇吉;嘗百藥,制九針,以拯夭疾; 制琴瑟,做樂章;立占筮之法。開創了中國最早的文明,為把中華民族引向文明創立了不朽功績。

在中國古代的神話傳說中,伏羲的故事不少,相傳他是一位有創世偉績的神奇人物,俗稱“人宗爺”,尊崇他為華夏民族的先祖。關于伏羲的傳說,在先秦典籍中就有不少記載。秦漢以后,諸多史學家、哲學家、道學家紛紛從各自的研究角度出發,塑造出許多中國民間傳說中流傳下來的上古時代的傳奇人物和神奇故事,從而把神話傳說中的伏羲逐步納入我國古代史的系列之中。在《漢書·律歷志》《潛夫論》等著作中,已將伏羲列為三皇之首。唐代史學家司馬貞據此為《史記》補寫了《三皇本紀》,從而確立了伏羲在中國上古史中的首席地位。在東漢末,武梁祠(今山東省嘉祥境內)歷史人物的畫像石中,在11位“古帝王”的畫像中,伏羲和女媧畫像列為首位和第二位。就是在今天的北京故宮,從明代就建成的“帝王廟”畫像中,伏羲畫像一直列為“三皇”之首,供人們世代瞻仰。多少年來,國內史學界對伏羲、女媧的研究一直沒有間斷,伏羲,女媧在我國上古傳說時代中的歷史地位為大多數學者所認可。著名史學家范文瀾在《中國通史簡編》中把古代傳說中的“構木為巢,以避群害” 的巢氏時代,“鉆燧取火,以化腥臊”的燧人氏時代,“作結繩而為網罟,以佃以漁” 的伏羲氏時代,“斫木為耝,挅木為耒”,“日中為市”的神農時代,劃分為中國原始人類社會進化的幾個重要發展階段。我國著名的古史專家、考古學家徐旭生先生在其傳世之作《中國古史的傳說時代》中,把伏羲、女媧、黃帝、炎帝、太皞、少皞等人分別列為中國古代苗蠻、華夏、東夷三大部落集團的首領人物。許多學者普遍認為伏羲是中國原始人類神權統治時代以蛇為圖騰的氏族首領,或稱他為“龍圖騰部落的創始人,華夏族人的先祖”。多少年來,無論在國內還是在國外,全球的華人都以“龍的傳人”而自豪,以“炎黃子孫”而驕傲。可見伏羲在中華文明中的地位和對中華文明的影響之大,貢獻之巨。中華民族幾千年來對伏羲的紀念,就是為了中華文明的薪火代代相傳。由此可見,在中華文明五千年的歷史長河中,伏羲“一畫開天”的功績不可磨滅。而天水作為羲皇的出生地,對伏羲的祭祀和懷念,更懷有任何地方無法比擬的深厚感情,作為伏羲故里的每一個天水人,都能感受到的一種由衷的自豪和敬仰。

二

在天水這片古老的土地上,我們的先祖以辛勤的勞動和卓越的智慧創造出燦爛輝煌的古代文明,留下了豐厚的歷史文化遺產。幾千年來,中華兒女把伏羲開創中華文明的歷史發揚光大,使華夏早期文明重要一脈的伏羲文化精髄不斷繼承和發揚,永不消失,使之代代相傳。這也同時成為天水人的一種歷史擔當。而卦臺山,伏羲廟、伏羲城的歷史演變充分佐證了這一點。

據史記記載,最早伏羲廟建于卦臺山。北宋太宗太平興國初年(976年),史籍認定的伏羲誕生地成紀縣由今秦安陽兀川遷 移至秦州附郭。隨后,在州北之三陽川下蝸牛堡(即今卦臺山)創建伏羲廟。元初,伏羲廟成為廢墟。秦州民眾集資于金朝伏羲廟舊址上重建。明洪武四年(1371年),太祖朱元璋下詔盡數廢除各地三皇廟,對三皇祭祀只允許在其陵寢所在地進行,當時卦臺山伏羲廟也在廢止之列,所幸卦臺山已被列為伏羲的另一處陵墓,因此官祭雖廢,但廟末被人為破壞。明中后期,對三皇祭祀的規格和禁令較明初有所廢馳。巡按甘肅御史馬溥然、馮時雍先后上奏朝廷,提請恢復秦州卦臺山伏羲廟。正德11年(1516年),馮的建議被批準,據《明史·禮志》記載,“正德十一年,立伏羲廟于秦州。秦州,古成紀地。從巡按御史馮時雄奏也。” 卦臺山取得修建伏羲廟的資格,但并非當年建廟或廟已建成。

坐落在天水城西的伏羲廟,本名太昊宮,俗稱“人宗廟”。坐北朝南,原占地12000平方米。始建于明憲宗成化19年(1483年)。秦州知州傅鼎認為秦州作為伏羲的出生地理應設祠祭祀,由他主持在秦州城西一里處初建伏羲廟,稱太昊行宮。當時只建有一座寺廟,并非一組建筑,成為如今伏羲廟的前身。傅升遷離任,工程促就。當時伏羲圣像還未落成,廟宇還需進一步修繕。明弘治三年(1490年),秦州士紳劉克己等集資,在州署的支持下,繼續重修未完工程,于同年4月至7月新修門坊,榜題“太昊宮”,伏羲廟一殿一坊初具規模。據《秦州志》記載:“明正德十一年,從巡按馮時雍奏立廟于州北三陽川卦臺山上。十六年巡按許鳳翔以祭祀不便,便負請于廟于此。”30年以后,明武宗正德十六年(1521年)許鳳翔的建議獲得朝廷同意,將獲準朝廷投資擬建在卦臺山的伏羲廟,改建于秦州城,秦州正式取得建廟權。從明世宗嘉靖元年(1522年)開始,在成化朝的基礎上開始大建伏羲廟。明世宗嘉靖十年(1531年)全面整修,形成規模宏大的建筑群落,成為全國唯一一座完整的伏羲祭祀古建筑群。

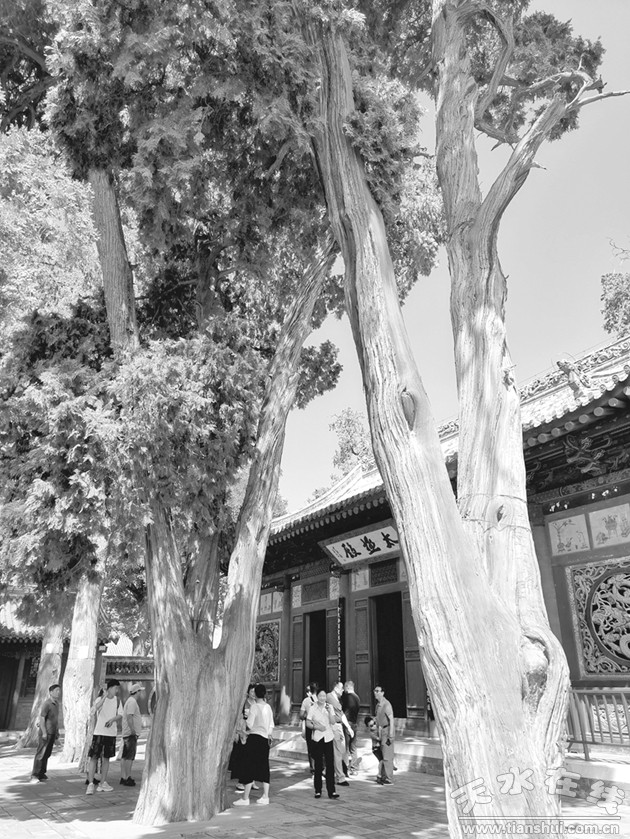

伏羲廟占地約一萬平方米,建筑面積二千平方米。由于伏羲是古史傳說中的第一代帝王,廟為宮殿式建筑模式,建筑恢宏,莊重肅穆。整個伏羲廟,由南向北,戲樓、“開天明道”牌坊、大門、儀門、先天殿、太極殿沿中軸線一字排列,層層推進,莊嚴雄偉。主體建筑先天殿是中國現存最大的伏羲大殿。廟內院落重重相套,三進四院,高深幽遠,而朝房、碑廊、鐘鼓樓東西橫向對稱分布、排列有序、規整劃一、氣度不凡。廟前東西兩側有牌坊兩座,東面榜書“繼天立極”,西面榜書“開物成務”。廟門口在長17.6米、寬6.5米、高3米的石柱臺基上凌空矗立的三間牌坊莊嚴雄偉,正中豎匾“太昊宮”,橫懸明代邑人胡纘宗所書“與天地準”匾額。緊挨著牌坊的是長17米、面闊5間的懸山式大門,步入大門是長52.6米、寬32.8米的前院,兩側廂房整齊劃一。儀門正門中上懸掛楚圖蘭先生所書“文祖”匾額。進儀門后是中院,主體建筑,先天殿就坐落在此。殿前有石砌露臺,中為漢白玉御路,兩側為垂帶踏跺。先天殿在長26.4米、寬13米、高1.8米的石筑月臺上巍然屹立。月臺上幾株千年古柏,歷經滄桑,仍傲然挺立。古柏掩映下,殿宇飛檐斗栱,雕梁畫棟,飾有螭首、鴟尾、龍頭、卷云,并有纏枝牡丹與之映襯; 先天殿前檐安有六竹格扇,兩徑間設有透花木雕園窗,為龍團戲珠圖案;上檐殿身七架,下沿回廊周旋,比例尺寸協調,間架結構自然;天花板正中繪有河圖八卦,四周是按先天卦序排列的八八六十四重卦圖,殿中豎兩排8根金柱,正中神龕內安置泥塑彩繪伏羲圣像一尊。伏羲身著樹葉,手托八卦太極,赤臂跣足,雙目炯炯有神,直視前方。殿側有朝房、碑房、廡殿、鼓樂亭等;后有太極殿,俗稱“寢宮”,是以“前殿后寢” 格制布局。殿六柱五間,長19.98米,進深四間12.27米,有泥塑彩繪伏羲像一尊。廟內原有古柏64株,皆為元、明時期所植,是按八八六十四卦列植而成,現僅存37株。龍枝虬干,蒼勁青翠,據傳昔有白鶴來此棲息,故在伏羲殿之東北池畔建有“來鶴亭”。《秦州志》中對此詳盡描述:“太昊廟在西郭,另有城。中為正殿,(七楹),榜曰‘先天’; 后為退殿(五楹),榜曰‘太極’。東西皆為序,翼如也(卄楹)。前為儀門,匾曰‘文祖’;又前為門(三楹),匾曰‘與天地準’。門之外有綽 楔,榜曰‘太昊宮’。是廟也,臺殿崔嵬,棟宇閎麗,又植柏九十株,周以崇垣,北負天靖山,南帶耤水而揖南山,東約魯谷水,西引赤峪,實為隴西勝概,天水圣城有云。”可見當年伏羲廟之氣勢與規模之狀。

(2000年西交會暨伏羲文化節主展館)

伏羲廟的建成使官方每年對伏羲的祭祀活動有了重要的祭祀場所。據劉雁翔先生所著《伏羲廟誌》中所考證,漢代,祭祀在立春之日舉行。唐玄宗天寶六年(747年)確定每年春秋季二時祭祀三皇。宋、金代明確在仲夏、仲秋,即每年的二月、八月祭祀。元代改定祭日為三月三日、九月九日。明初沿襲元制,將歷代帝王的祭祀改為仲春、仲秋。卦臺山伏羲廟和秦州伏羲廟的祭祀日期被確定為每年仲春、仲秋的上丙日,即二月三日和八月三日。清代祭祀程序禮儀較明代簡略。民國則更加簡略。雖顯簡略,但祭祀活動仍然神圣嚴肅。祭祀活動中的祭祀程序、祭品、樂舞、祭祀樂章、祭文、告文、榜文等均有一定的規范和嚴格的要求。尤其明嘉靖二年(1523年),伏羲廟新建完工后,為體現對先皇的崇敬之情,明廷禮部向秦州特別頒發《太昊廟祭文》,作為官祭時的標準祝詞,代表朝廷致祭。清代廢棄官祭,但民間祭祀活動一直沒有停止過。新中國成立以后,官方的祭祀活動從1988年天水市人民政府恢復對伏羲的公祭活動開始,將每年的農歷五月十三日,傳說中龍的生日定為祭祀之日。1989年開始,天水市人民政府正式舉辦一年一度的伏羲文化節,2000年將伏羲文化節改為中國·天水伏羲文化旅游節。祭祀的儀式更加程序化、規范化,祭祀的規格也隨之不斷提升。隨著節會在國內和港澳臺影響力的日益擴大,祭祀活動由國務院港澳臺辦公室、國務院僑務辦公室、甘肅省人民政府主辦,天水市人民政府具體承辦。在天水,民間對伏羲的祭祀活動從未斷絕。相傳成立于明代,由伏羲城的紳民組成的“上元會”,從清代、民國沿襲不斷,成為主持民間祭祀的總代理。解放初即自行解散。改革開放以后,國內一些民風、民俗重大活動逐步得以恢復。1988年6月26日,“上元會”在恢復伏羲祭祀時重組,在每年的農歷正月十六日,相傳為伏羲生日這一天,組織天水市民眾自發集會,舉行祭奠“人宗爺”的民間祭祀活動。

(2012年民間祭祀伏羲)

伏羲廟建成以后,歷朝歷代官宦學士、名人文人、游人墨客,尤其普通百姓,甚至海外游子,千里迢迢前來尋根問祖,或留下詩章墨寶,或揮毫匾額榜文,更多的是把對伏羲的崇敬深深記在心中。1941年英國李約瑟教授為了編寫《中國科學技術史》曾專程來天水考察伏羲文化。1931年吳佩孚到天水期間,曾幾次前往伏羲廟虔誠參謁。1944年夏,當時的國民政府主席蔣介石來天水,雖只停留一天,仍前往伏羲廟,在伏羲像前脫帽,行三鞠躬禮,已示虔誠敬意,同時撥出5000元用于廟宇修復。1985年美籍華裔著名科學家李政道博士專程來天水游覽了伏羲廟,高興的說:“今天我拜了我們的老祖先”。伏羲廟與臺灣伏羲廟的聯系更為緊密。臺灣伏羲廟主持薛清泉,先后多次組團專程來天水朝拜,交流兩岸伏羲文化,互贈伏羲坐像。1992年日本東京都易段總本部,由高島成龍先生帶領34人專程來天水朝拜,感嘆伏羲文化的博大精深,深嘆對他們研究周易的學者來講,這里是朝思暮想之圣地。1992年8月13日,時任中共中央總書記國家主席、軍委主席江澤民視察天水時,揮毫題寫了“羲皇故里”的題詞,大大提升了天水伏羲文化的知名度。伴隨天水對外開放的不斷深入,從80年代開始,到天水伏羲廟參觀和參加祭祀活動的黨和國家領導人接連不斷。全國各地的游人,研究伏羲文化的專家、學者,海內外的華人,以及國際友人絡繹不絕。伏羲廟成為中華兒女尋根問祖、祭奠先祖、傳承文明、繼往開來的圣地。

從明成化十九年(1483年)秦州伏羲廟始建到清德宗光緒十一年至清德宗光緒十三年(1885~1887年)最后一次重修,相距404年中,明、清兩個朝代對伏羲廟有九次不同程度的修繕。光緒五年(1879年)的秦州大地震,伏羲廟損壞極其慘重。“梁棟撓折,瓴壁剝地,前闞搖然至盡”。十一年夏至十三年冬,重修工程告峻。共修葺先天殿7間,太極殿5間,并在先天殿前東西兩側各建朝房共10間,在殿西側建碑廊5間,在太極殿東西兩側各建朝房一列共10間。使整個建筑“重門聳矗,綽楔對峙,金壁丹雘,照耀通衢。”現存伏羲廟內古建筑就是這次重修后的部分遺存。

(1990年在伏羲廟留影,身后為當時伏羲廟舊貌)

據《伏羲廟誌》記載,伏羲城原稱小西關城,在西關城以西,形制較小,又因雄偉壯觀的伏羲廟位居其中,小西關城就有了伏羲城別稱。清代,城東門樓上鑲嵌有“義皇故里”石刻匾。據考證,記載伏羲城最早的是康熙《秦州志·災祥》。其說:“(崇禎8年)9月,又流賊攻入伏羲城,殺掠人民”,從中可見伏羲城始建于明崇禎初年。據趙昌榮先生所著《天水古代建筑》一書中關于“清代小西關城的修建和建制”一節中所述,清嘉慶十年(1805年),知州王賜均捐俸重修,同治三年(1864年)知州張澄發動小西關邑紳募資補筑。光緒九年(1883年)分巡鞏秦階道姚協贊主持補葺。伏羲城規模建成“凸”字型,東面寬240米,西面寬184米,邊長約640米,周長1784米,面積約20.19萬平方米。西有門曰“西梢門”。巷道有任家臺、胡家書房、榆樹巷、趙家小巷、趙家大巷、棗園巷、馬號巷、南巷子(士言巷)等,南城墻內為菜園。

對伏羲城的形成及歷史變革,本世紀初,天水市名城保護委員會主任、高級工程師李建君同志,曾會同天水民居保護專家李振翼先生,結合對天水東關、大城、中城、西關、伏羲城五城的衍變,進行過認真詳細的走訪、調查、考證,對其中伏羲城做了詳盡介紹。他們寫道:通過西關西部啟漢城門(俗稱西關城門),自從明代中葉開始筑起西小城,故名“小西關”。又因伏羲廟就在小城之中,故又稱“伏羲城”。民諺云“西虎嘴,吊懸懸,人祖爺要坐小西關,官寺門前真熱鬧,玉泉觀里出神仙”。新修的伏羲城在西關城外排洪壕溝西筑起它的東城垣及一層古建飛檐式兩層城樓,并在排洪溝上架起橋梁直通兩城的洞之間,橋上刻有“壓州橋”。南北兩端上各自筑上垣墻,各開城門及排水洞,城門常年緊鎖,水均有閘欄排出,故名“南北檔檔”城門。

西關與伏羲城兩城之間道路旁,面東豎起路碑,巨石上刻有“羲皇故里”四個大字。跨過橋梁進入城門洞城上樓內設有郭子儀與佛教菩薩的神像,以供信徒們膜拜。在全城中心偏北處,是伏羲廟。

由西關出城,跨過“壓州橋”,通過伏羲城東門,進入城區。東西街道明代稱小西關,清代稱小街,民國稱伏羲路,文革時稱為朝陽路。全長960米,寬8米,街上沒有大的鋪面,多雜貨店、車馬店,是原隸居于臨近城郊之遺風。大巷甚少,多附與西關門外與伏羲城附近。歷史上將朝伏羲廟不稱逛廟會而稱為“朝山”。明末清初,城西所依之同樂寺與火神館為安全計,另筑西稍門甕城于其城內。

自伏羲城街東開始的第一條巷子叫任家臺子(長160米,寬5米)。巷口為清代隴南一帶文宗任士言之父親居住。巷北臨城東北水塘“聚寶盆”(今聚寶盆實為西關城西虎嘴)。巷尾直至伏義廟東各巷尾,空地名為“后坡里”。西為胡家書房(又稱文化巷,長107米,寬三米),曾設私塾。西臨街有董姓家族一進三院的兩套院落,古建精美異常,一直保存到本世紀初。再西就是大型車馬店石泰店。再西是榆樹巷(長108米,寬4米)。在西呈“h”字形東西兩巷相通的巷道。東為小巷道,西為小巷道(長12米,寬2.1米),大巷道(長174米,寬兩米),在巷口設有巷道總門,門額榜上“羲鄰巷”,是原來真正名字。直通北城墻與伏羲廟為鄰,多工匠世家。小巷道曾住魏賢家族后代而遺有明代古建。伏羲廟東有一進三院的院落名“樂善院”,是清代年間伏羲廟舉辦廟會音樂演奏場地。伏羲廟西有“忠義祠”,與“樂善院”相對稱,是為地方賢士紀念堂所。其東以伏羲廟街間有一座細長型的廟院,居住著正一教十三代傳人田氏家族,專管伏羲廟祭器物品。廟西的忠義祠原叫家巷(長70米,寬2.7米),為清代著名董姓書畫世家院落。再西有兩道并列李、唐兩姓的小巷,巷口均有總門,后合成一巷始稱李唐巷(長51米,寬4米),巷內居住唐氏家族和李姓儒商家族。街西最大巷道是棗園巷(長162米,寬2.9米),巷內古木護古道,多為大戶人家,有明中葉居住馬御史家族和宋、孟、師等旺族。巷西有張氏書香世家院落。再西是馬家巷。最西為北城巷(長60米,寬兩米),緊靠西城馬道,僅東側院落。

伏羲城西稍門城內之南,由西至東小巷道鋪面第一家為元代兵部郎官朱姓家族的宅院。向東為園戶菜地。在羲鄰巷南有兩家車馬店,東為劉氏家族皮貨店及其宅院。東是楊家巷(又稱官井巷,長62米,寬1米),巷內官井水旺質佳。東有窩窩店,大有城區近郊之風。再東是旗桿巷,清初該院70歲老者參加過乾隆百壽宴,豎旗桿故而得名。東臨西關城門的是南巷子(今士言巷),隴南書院首任山長任士言故居。任其昌,字士言,《清史稿》有載。還有小山長任承允及馬永慎,馬永惕故居。另有關、李、安姓家族院落,是伏羲城之冠。之所以詳細引用以上內容,是因為現有歷史資料記載中此文是對《伏羲城》最為詳盡的記載,便于我們去了解這段已被遺忘的歷史。

民國二年(1913年),秦州直隸州改為天水縣。民國期間,天水城郭基本保持了清代州城原貌,大城、東關、中城、西關、伏羲五城相連,東西長3.38公里,南北寬240-880米,總面積1.99平方公里,周長12.84公里,外城門12個,東面廣武門,北面拱極門、華清門、中和門、大慶門、小北門,西面西稍門,南面小南門、阜康門、南祥門、環障門、阜財門。城與城間以城墻相隔,城門相通,城外東西南略有延伸,城北延伸最深。……西稍門外,城門額傍書:“羲皇故里”,內城門額榜書:“羲皇都”。城樓有廟,東為諸葛廟,西為關公廟,城樓有匾榜書:“五城上游”。出西稍門有火神廟和同仁寺(原秦州食品廠所在地)。據《天水縣志》記載:在民國二十四年(1935年),天水城內居民6731戶,人口20521人。次年七月,抗戰爆發,河南、山東、河北一帶中小工商業者及難民進入天水,總人口增至36648人。民國三十五年(1946年),抗戰勝利后,城內人口為49395人,其中東關、大城18060,中城9519人,西關(伏羲城)21816人。民國三十八年(1949年)7月,城內人口增至5.28萬人。可見當時伏羲城人口居全城之首。

民國期間,先是軍閥混戰,后又國內戰亂不斷,這期間的伏羲城和伏羲廟飽受戰亂風雨侵襲,人為破壞甚為嚴重。民國《天水縣志·建置》記載:伏羲廟“迭經變亂,殘毀不堪,邇來常駐兵。” 當時的伏羲廟作為公產, 凡駐防者都以之駐兵,淪為兵營。只有破壞,沒有建修。民國二十八年(1939年)冬,國民政府軍政部榮譽軍人第十三臨時教養院遷來天水縣城,進駐伏羲廟。在前院依東西墻垣修建辦公用房。民國三十年(1941年),教養院組織生產合作社占用先天殿、太極殿,當做庫房和工房,并拆除了先天殿伏羲像左右的河圖、洛書石盤和龍馬雕像,又在太極殿后空地新建公房。伏羲廟的建筑格局受到嚴重破壞。直到民國三十八年(1949年)6月,天水解放前夕,教養院撤出伏羲廟遷往四川合川,留下一個殘破不堪,面目全非的伏羲廟。

1949年8月3日天水解放,隨即天水市軍事管制委員會下屬的西關管理局接管了伏羲廟,利用教養院遺留的紡織機組織生產。1955年8月,經甘肅省委批準天水師范學校遷入伏羲廟作為校舍,廟內全部建筑被占用。1957年天水師范學生增至700多人,原有建筑不夠使用,又陸續在太極殿后及西側新建教室、宿舍等,伏羲廟整體布局又遭到嚴重破壞。1963年2月11日,甘肅省人民政府將伏羲廟列為省級文物保護單位,但天水師范學校仍在此占用。1965年,甘肅省文化局撥專款1萬元,指示天水師范學校負責對廟內維修,如今見到的先天殿露臺支撐傾斜古柏的水泥柱,即當年所為。1966年文化大革命爆發,伏羲廟成了當時天水師范學校“紅旗”造反派的據點,廟宇局部又遭嚴重損壞。1969年4月,天水師范學校合并于天水地區“五·七”紅專學校搬出伏羲廟。隨后天水地區又在廟內舉辦各種學習班。1970年初,伏羲廟劃歸當地駐軍部隊使用。1978年3月7日,天水地區清退領導小組確定伏羲廟應歸天水師范學校所有。1979年,當地駐軍部隊清退出伏羲廟部分建筑后,天水市文化館進廟占用。1980年1月24日,按照甘肅省人民政府電示,天水師范又遷回伏羲廟。同年9月,部隊將先天殿和太極殿歸還天水師范學校使用。天水師范學校將先天殿作為音樂室,并堆放雜物,太極殿用作學生宿舍。1981年10月,甘肅省人民政府決定為天水師范另選校址。1987年4月,天水師范遷入新校址,退出伏羲廟。伏羲廟才結束了建國后長達三十八年的混亂不堪現狀。

1986年4月,天水市博物館正式遷入伏羲廟。伏羲廟的維修工作從此起步,開始逐步有所起色。在天水市政府的重視和支持下,由市博物館負責,先后整修了廟內下水道,復壯了古柏,請國內名人題寫匾額、楹聯。1988年12月,在先天殿前東西側重建朝房各5間,于儀門內側東西重建碑廓兩列。2000年在原址恢復重建“來鶴亭”。同時,對主要建筑漸次更換梁柱,鏤雕門窗,改換舊瓦。1990年后,雖然對伏羲廟均有幾次規模大小不等的維修,使伏羲廟舊貌有了一定的改觀,但要恢復其歷史原貌,尤其要收回廟宇周邊多年被大量侵占的廟產,對廟內大小建筑急待進行搶救性的修復,都面臨極其復雜的情況和巨大的困難。

伏羲城的命運和伏羲廟一樣坎坷、艱難、曲折。伏羲城雖然以伏羲廟為中心而逐步建立,以后隨著不斷有市民涌入城內居住,商鋪不斷出現,居住人口急劇增加。民國時期,隴南鎮守使孔繁錦統治天水期間,為打通道路,拆除大城磚垛,東西月城與東關、東門月城以及五城各街坊,改筑馬路,秦州“五城相連”的舊城風格遭到一定程度的損壞。“西北王”胡宗南在天水駐軍期間,再到解放前國民黨專員胡受謙任職期間,雖對城區個別城墻做了一些修繕,拓寬了城區道路,但秦州城無明顯大變化,尤其伏羲城一片殘破現象。到解放初,伏羲城的居住人口占全市人口的百分之四十以上。人口密集,道路狹窄,眾多小巷雜亂無章,周邊環境惡劣。伏羲廟夾在城中,早已失去它往日的輝煌。昔日“兩山夾峙,一水中流,五城相連”的秦州城,已是面目全非。1949年天水解放以后,天水市政府組織修補了塌陷的西關城門洞。1951年,拆除了西關城墻,以方便交通,擴大市面。1955年,市內城墻多處頹廢,塌陷危險地段達13處,采取雇工形式予以拆除。1958年,又拆除了大城東西兩座古城樓及城墻墻體,以利于架設市內無軌電車線路。1964年,拆除了大同路、尊師巷城墻。1971年,拆除了城壕城墻。七十年代初,秦州古城郭基本全部被拆除。從1988年舊城改造全面啟動后,大部份舊城墻、舊巷道、舊遺址先后被拆遭毀。到1989年,僅存西湖嘴、光明巷、南坑等為數不多的幾處夯土舊城墻,但隨后很快被拆除。目前,只留下西湖嘴的一小段天水古城墻的遺址,成為天水“五城相連”古城墻的最后紀念品存世。幾百年歷史的伏羲城歷經世事滄桑巨變,不僅城墻蕩然無存,既使幸存的一些街道院落、古巷老宅,也因失修缺管,破損殘敗,已今非昔比。許多人稱伏羲城為西關,但實際名稱也已經被人們所遺忘,伏羲城從許多人們的視野和記憶中漸漸在消失。

三

1988年6月26日,正值農歷戊辰龍年。天水市人民政府在伏羲廟組織舉辦盛大的伏羲祭祀活動,由此拉開了自新中國成立以后第一次官方公祭伏羲的序幕。公祭活動與歷史接軌,開創了宣傳伏羲文化,面向全球華人尋根問祖,擴大和提高天水知名度的先河。自明成化十九年以來的500多年間,伏羲廟一直是全國祭祀伏羲的中心。戊辰年祭祀活動在伏羲城中心的伏羲廟這個歷史上唯一一處以官方確定的伏羲誕生地皇家廟堂進行,應該說意義非凡。伏羲城內伏羲廟其宏大的古建筑、古巷道、古民居受到各個朝代官方與民間的保護維修,但年久失修,殘破嚴重。新中國成立以后到文化大革命結束,由于政治形勢的不斷變化,對歷史文化和歷史文物的重視和保護嚴重不足,伏羲城和伏羲廟遭到了嚴重破壞,但伏羲城的總體格局依然存在,伏羲廟的主體建筑群也基本保存完好。文化大革命結束后,撥亂反正,弘揚中華民族文化得到了重視和發揚。尤其隨著各地對歷史文化的重視程度的不斷深化,對歷史文物的保護和深入研究在全社會的關注和參與程度增高。1994年天水市被國務院公布為中國歷史文化名城,特別是2001年6月,伏羲廟被國務院列入第四批全國重點文物保護單位以后,伏羲廟作為中華民族始祖和象征的功能凸顯,深入挖掘和研究伏羲文化,大力弘揚中華文明的作用更為突出。伏羲城的重建和伏羲廟的維修,成為當時天水歷史文化名城保護的重大課題,被市委、市政府提到了重要議事日程,同時也引起了全社會的高度關注。

但當時面對的現實情況是,到上世紀末,整個原伏羲城早已名存實亡。伏羲廟前一條六米左右寬的道路年久失修,破爛不堪,車輛通行經常受阻。道路兩側全是擁擠不堪,多年占道建成的違章建筑。廟前東西兩座“繼天立極”“開物成務” 明代大牌坊已于1972年4月被拆除。五金廠、圍巾廠、煤建公司等工商企業占地生產經營,伏羲路小學已辦學多年,秦州區人民醫院門診部、住院部開業己久,天水永紅廠、雕漆廠、區醫院等十幾棟住宅樓林立。飛將巷、士言巷等所有古巷道中,大量古民居年久失修,破舊不堪,有的頻臨坍塌,亟待維修,居民住宅院落里到處是見縫插針搭建的各種簡易建筑。狹窄的巷道里,黃土路面,無自來水管網,用水需去巷道自來水站挑回。無排污管道,巷道中污水橫流。空中各種線路纏繞裸露,用電和消防安全堪憂。無路燈照明,晚上一片漆黑。巷道中四處雜亂無章,居民生存條件十分惡劣。

從上世紀末開始,天水市委、市政府就著眼于全市政治、經濟、文化發展的長遠戰略,從弘揚“伏羲文化”為龍頭的天水“五大文化”,促進“旅游富市”戰略,推動建設“西部最佳宜居環境城市”的目標出發,積極創造條件,在加大對天水歷史文化名城保護力度的前提下,努力創造條件,在量力而行、盡力而為的前提下,逐步開始了對伏羲廟的維修,啟動了伏羲城重建的前期工作。時任市委書記王洪賓,市長張津梁親自過問,進行決策,現場進行督查,常務副市長徐懷恩直接負責,全力推動了項目工作的開展。

(2002年現場調研伏羲城建設方案)

伏羲城重建工作以科學規劃、民主決策為開端正式展開。在編制天水市總體規劃(1996~2020年)中,對天水歷史文化名城保護做了綱要性說明。2000年6月,經過省、市政府多方努力,伏羲廟成功申報全國重點文物保護單位,由省保單位升格為國保單位。同年,市政府換屆后,天水市成立市委書記、市人大常委會主任、市政協主席為顧問,市長為主任,常務副市長為副主任,兩區政府、市級相關部門及單位主要負責人為成員的天水市歷史文化名城保護委員會,作為全市歷史文化名城保護工作的最高決策機構。制定了《天水市歷史文化名城保護管理辦法》《關于加快舊城改造幾個政策性問題的暫行規定》等指導性文件,加快推進伏羲城重建規劃的前期準備工作,重點是片區規劃和委托設計工作。啟動對伏羲廟的全面維修以及多年被占廟區的騰退工作。從當年開始,市政府五年時間中共投入4250萬元,對市內國家重點文物保護單位進行維修。其中主要項目是多年被侵占的伏羲廟規劃保護用地的置換,伏羲廟前東、西兩側牌坊的重新恢復,年久失修的戲樓的維修,伏羲城步行一條街的修建,廟內古樹的復壯保護等搶救性的保護項目。在此期間,市上先后多次組織多批考察組,赴哈爾濱、沈陽、成都、西安、韓城、平遙、開封、洛陽等國內歷史文化名城進行考察,學習借鑒其他城市名城保護工作的經驗和做法。尤其哈爾濱對中央大道的保護,平遙古城的全面恢復和保護,韓城黨家村傳統民居村落的改造和開發,開封“清明上河園”的修建,“龍亭”大殿修復,“天波楊府”恢復建設,洛陽“龍源”的恢復和改造等,給我們以很大的啟示,在伏羲城的建設中起到了很好的學習借鑒作用。

(修繕一新的伏羲廟前東西兩側牌坊)

2001年開始,市政府委托上海同濟大學城市規劃設計研究院原院長、教授、博導,天水籍人士,全國著名城市規劃專家董鑒泓先生主持為我市編制《天水市歷史文化名城保護規劃》。董先生親自帶領同濟大學城規院強有力工作團隊,在一年多的時間里,往返于天水、上海之間,對相關現場進行詳細勘察,潛心研究天水歷史文化、文物古跡現狀及未來城市發展方向。在董先生的精心指導下,圓滿完成保護規劃編制工作。《天水市歷史文化名城保護大綱》中明確,天水市歷史文化名城保護的指導思想是堅持“搶救第一、保護為主”的方針和“有效保護、合理利用、加強管理”的原則。強調規劃的統一性,堅持整體保護和重點保護相結合,集中力量對目前古城風貌較完整的地區進行重點保護,制止進一步的破壞。加強文物古跡及周邊環境的保護,保持古城特有的自然風貌和古文化遺產。協調好古城保護和開發利用的關系,繼承優秀歷史傳統,突出城市特色。尤其要突出秦州區伏羲城及伏羲廟的保護。在《天水市歷史文化名城保護規劃》中提出的近期目標是以保護為主,制止建設性破壞;適當降低人口密度,搬遷占用保護區內的機關和單位。遠期目標是保護古城格局,整治歷史街區,進行適當的更新改造與環境整治,完善基礎設施,使天水古城傳統風貌和格局在基礎設施改造建設的同時得以延續和發揚。突出保護重點的原則,重點保護歷史悠久、級別較高、在國內有一定影響力和價值的文物古跡。重點在伏羲文化、石窟文化、三國文化等方面。城區文物古跡保護重點列為第一位的是伏羲廟的保護。歷史街區的保護與整治主要為秦州區西關片歷史街區及伏羲城內大小古巷道。 這一規劃的制定,對我市名城保護工作具有劃時代意義,其中涉及對秦州區西關片的《天水古城西關片控制性詳細規劃》中,對伏羲城重建、伏羲廟維修保護的規劃要求,對項目前期工作和初步設計方案的制定及實施,起到了極其重要的指導作用。

(2002年天水歷史文化名城保護規劃評審會后合影)

2002年4月23日至24日,以國家名城保護專家委員會副主任鄭孝燮、羅哲文領銜的國內資深文保專家應邀到天水。由鄭孝燮、羅哲文、阮儀三、王景慧等國內著名歷史文化名城保護和規劃專家組成的評審委員會,對《天水歷史文化名城保護規劃》進行認真審查通過。眾多專家對天水歷史文化名城進行全面了解的同時,對重點文物古跡進行了詳細考察。就天水歷史文化名城保護及伏羲城建設、伏羲廟維修提出了具體的指導性意見。在聽取我市名城保護規劃、伏羲城建設、伏羲廟維修的初步設想方案匯報后,各位專家提出了許多建設性意見。

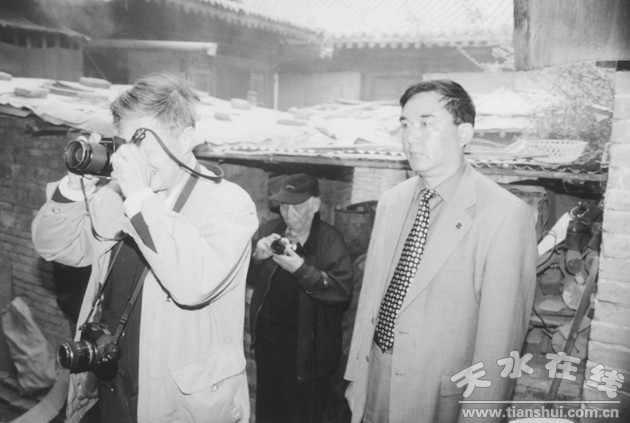

(與國家文保專家鄭孝燮先生合影)

鄭孝燮(國家名城保護專家委員會副主任,原全國政協委員,中國城市規劃協會會長)提出,伏羲文化十分重要,學術上要下點功夫,影響全國。天水現有的民居宅院有一定的規模,體現了西北民居的特色,具有很高的歷史性、藝術性、科學性,一定要把這些民居宅院保護好,歷史街區的建筑開發,一定要慎之又慎。要把歷史街區文化和天水其它文化結合,開展進一步的挖掘研究。

(陪同羅哲文、鄭孝燮先生考察天水西關古民居)

羅哲文(國家名城保護專家委員會副主任,原文化部專家組組長)提出,保護歷史文化遺產要體現出搶救意識。天水“兩山夾峙,一水中流,五城相連”很有特色。整治中要體現“保護為主,搶救、整治相結合”。五城要以標志相連,有些已經規劃要拆的,但具有歷史價值的和保持民間古老建筑風格的街區,一定要保留。歷史文化名城的含義,不僅是指要有幾處文物古跡,更要有具有歷史藝術價值的街區、民巷,如果這些都消失了,就隔斷了歷史的脈絡,歷史文化名城也就失去了意義。希望天水能夠處理好舊城開發和保護旅游資源及經濟發展間的關系,做好科學規劃基礎上,認真落實到位,使天水不負歷史文化名城的美譽。

朱自煊(國家名城保護專家委員會委員,清華大學建筑學院教授)指出,天水歷史街區就像北京的四合院,是活著的歷史,后人可以從這里看到若干年前人們是怎么樣的院落生活,就是城市的記憶。它能整體反映城市發展的過程,如果推倒再仿古重建,就失去了歷史文化的真正內涵,變得毫無意義。

謝凝高(國家名城保護專家委員會委員,北京大學世界遺產研究中心主任、教授)提出,在具體的保護歷史文化遺產上,一定要注意它的真實性和完整性。伏羲廟前的戲臺,它和伏羲廟是個整體,最好不要拆遷。否則就會破壞伏羲廟的完整,減少它的歷史文化內涵。要時刻記住歷史文化是不能克隆的。

王景慧(國家名城保護專家委員會委員,中國城市規劃設計研究院總規劃師)指出,對歷史文物古跡的保護,要讓它“延年益壽”,不要讓它“返老還童”。尤其千萬不可造假古董。伏羲廟前的戲樓不能挪,伏羲城周邊不宜搞商業運作,仿古街建設不能影響民居保護,伏羲祭祀廣場不必要搞一個大廣場。可考慮天水城的歷史街區掛上“歷史文化保護區”的牌子,創造出更有利的保護環境。

阮儀三(國家名城保護專家委員會委員,同濟大學國家歷史文化名城研究中心主任)指出,保護歷史文化遺產,科學的規劃是一個重要前提。但規劃的實施與落實,首先領導一定要重視。保護名城不是蓋幾座廟,修幾座塔,造一些甲骨文就能完成。更重要的是保存原有的具有文化內涵的歷史遺跡。伏羲廟前的道路,路不易太寬,戲樓不要動,廣場要好好研究,不宜太大。

趙中樞(國家名城研究會秘書長,教授)指出,作為國家歷史文化名城,從保護上講天水還有許多不足。我們對歷史文化價值的認識上還有差距。伏羲廟等歷史文化遺產,可以說有得天獨厚的條件,天水在這些歷史文化基礎上再加以延伸。建筑只是形式,文化才是靈魂。

董鑒泓(同濟大學城市規劃研究院原院長,教授)尖銳指出,天水古城在國內很有特色,尤其伏羲廟、麥積山更是聞名國內外,但前幾年在舊城改造中間拆了不該拆的,建了不該建的。伏羲城的恢復重建,一定要慎之又慎,認真做好規劃。

以上這些專家高屋建瓴,一針見血,給天水名城保護把了脈,定了調,具有很強的指導性和操作性。這次會議中還有一個小插曲。會議結束時,我送各位專家離開天水前,阮儀三教授專門把我拉住,鄭重其事的講:“馮市長,伏羲廟前的戲樓絕對不能挪動,它是中國古代建筑文化中的重要組成部分。自古以來,它和廟宇的位置是固定的。如果下次我來發現你們把它挪動或者拆掉,我就建議國家歷史文化名城委員會摘掉天水國家歷史文化名城的帽子。這點你要記住,要堅持。” 我當即鄭重表態記住了。 從這以后,我一直把阮儀三教授的叮囑記在心中,廣為宣傳。并傳達給以后分管的政府領導,千萬不要糊涂犯錯。

在《天水市歷史文化名城保護規劃大綱》的指導下,在學習外地先進經驗,認真進行調查研究,征求各方面意見的基礎上,根據我市名城保護的實際情況,2001年,市政府提出了天水市名城保護的重點建設項目。建設內容是實施“1124568” 計劃。即在五年時間內,完成以“一城一路兩園四寺五廟六巷八院”為主要內容的名城保護建設和維修項目。一城是伏羲城恢復和建設,一路是解放路改造,二園是南郭寺、玉泉觀兩園修復建設,四寺是臺子、后街、西關三座清真寺及瑞蓮寺建設和改造,五廟是伏羲廟、文廟、關帝廟、城瑝廟、萬壽宮維修建設,六巷是澄源巷、育生巷、飛將巷、三星巷、士言巷、棗園巷的古巷道改造,八院是對胡氏民居、賈家公館、馮國瑞故居、哈銳故居、張慶麟故居、自由路張和汪家大院、自治巷明代張武魁大院、育生巷張家大院為主的明清古民居建筑進行搶救性保護。在全部項目中,伏羲城修建和伏羲廟維修是重中之重。圍繞以上項目的實施,加快進行了項目的前期工作。從2002年開始,加緊進行并相繼完成了《天水歷史文化名城規劃》《伏羲城建設詳細性規劃》《伏羲城旅游基礎設施建設可行性研究報告》《西關片自由路街區近期建設性規劃》編制。與伏羲城建設相關的可行性研究報告,上報立項批復和相關的專業性、區域性規劃等工作也同步加緊進行。

從2002年開始,按照《天水歷史文化名城保護總體規劃》,在城市改造中秦州區舊城區范圍內的大拆大建被叫停。全市上下對天水以伏羲文化為龍頭的“五大文化”及代表性重點文物保護單位升格保護和修繕意識明顯提升。幾年中,市內國家級文物保護單位由2000年的三處增至13處。省級文保單位由19處增至32處。確立了西關片保護片區5個歷史保護街區,30余處民居保護院落。多渠道投資4億多元,開展了大規模的名城資源的搶救、保護、維修,進行了一批以恢復歷史風貌工程為主的文保環境整治工程。在此大環境下,2002年底,以伏羲廟維修和伏羲城重建為標志的天水歷史文化名城保護工程前期工作基本完成,為項目建設正式拉開序幕創造了先決條件。

四

2003年2月,全市建設工作會議上,伏羲城建設項目正式列入當年天水市十大城建項目首位。要求當年在完成伏羲路步行一條街修建、牌樓恢復、牌坊修繕的基礎上,加快工作步伐,加大對伏羲路小學、秦州區醫院門診部、工行辦事處等拆遷力度。抓緊總體建設進度,為下一步大規模開始建設創造條件。爭取伏羲城旅游基礎設施建設項目水、暖、電、綠化等子項目年內全部完成。

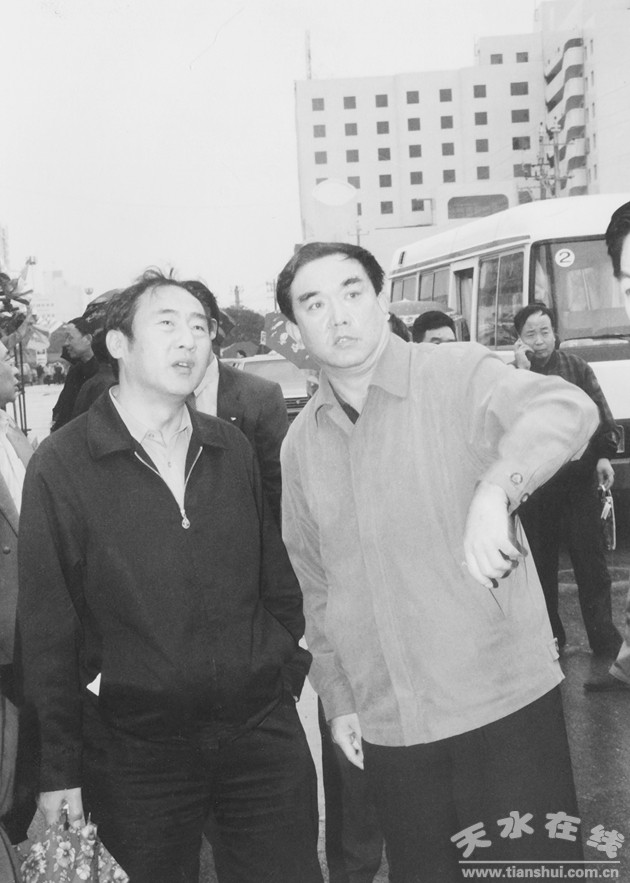

(陪同國家旅游局副局長顧朝曦考察伏羲城)

2003年3月,伏羲城旅游基礎設施建設項目列入了全省首批國債支持的旅游開發項目,計劃總投資2003.7萬,當年資金陸續到位。2003年6月,國家旅游局副局長顧朝曦來天水檢查旅游和名城保護工作。三天時間中,我陪顧局長先后視察了包括伏羲廟維修,正在進行的伏羲城步行街等基礎設施建設項目。臨行前,顧局長講,你陪我幾天,一直沒有提出什么困難和問題,現在可以講吧。我向顧局長提出要求將伏羲城的建設列入國家旅游局重點文物保護扶持項目,顧局長當場表示同意。回京后他很快與國家計委溝通協調,在他的協調下,天水伏羲城建設項目正式列入國家文物保護重點項目,安排進入當年國債項目中,共安排國債資金1200萬元,主要用于伏羲城基礎設施建設,重點是道路建設、古巷道改造以及基礎設施配套等項目。

2003年12月1日,天水市規劃委員會暨名城保護委員會召開聯席會議,會議要求伏羲城重大項目的前期論證設計工作完成后,爭取及早全面開工建設。會議認真討論了由上海同濟大學編制的《天水市伏羲文化城修建性詳細規劃》,認為規劃中提出的原則、理念和方法是可行的,對存在的一些問題進一步研究、完善和充實。要求伏羲城建設以伏羲廟維修為重點,對伏羲城的恢復重點是保持具有天水濃郁地方傳統特色的建筑風格,古巷道做到修舊如舊、協調和諧。步行街兩側民居院落簡潔明快,不能太繁。可探討院落式整體經營的可行性。要注意充分考慮公共設施與城市總體功能的配套問題。會議決定對伏羲城的基礎設施建設方案由相關部門組織力量盡快審查論證,提出符合實際的設計方案后立即實施。

會議確定,古民居修繕和保護是天水市“十一五”城市建設計劃中伏羲城保護項目的主要內容。伏羲城保護建設項目占地21.01公頃。主要包括伏羲廟內、外建筑重建、維修及部分基礎設施建設項目,伏羲祭祀廣場建設,伏羲路步行街建設,古民居維修保護,小巷道整治,道路、水、電、暖、通訊等基礎設施建設及大量的企事業單位、民居房屋拆遷,搬遷戶安置等等。估算總投資1.9億元。伏羲城重大建設項目按照“重點保護,合理保留,局部改造,普遍提升”的原則和精細雅致的整體要求,用一流的設計,一流的施工隊伍,在科學可行、扎實可靠的前期工作基礎上,嚴格按項目建設程序,做出精品工程。以伏羲城保護建設項目為龍頭,堅持保護與修繕并舉,全力組織實施對重點歷史街區、文物古跡及周邊環境的整治。在市委、市政府的高度重視下,通過積極努力爭取,2003年省計委甘計社〔2003〕475號文立項批復,伏羲城項目內容包括,伏羲廟占地23.98公頃,含道路、排水、電力、電信、照明、景區綠化工程、衛生設施、旅客服務中心、停車場及周邊古民居群修繕與開發。2003年4月由上海同濟大學編制《伏羲城修建性詳細規劃》《伏羲城旅游文化基礎設施建設可行性研究報告》,總投資2944.54萬元,其中申請國補1900萬元,自籌1044. 54萬元。規劃和可行性研究報告均通過省計委、省環保局及相關部門的審查后上報國家計委批復立項。當年下達資金1200萬元。天水市申請國家開發銀行對天水伏羲城景區建設項目2004年到2005年度中貸款4400萬,由天水市城市建設投資集團公司完成可研報告后上報,經審查后獲得通過。至此,伏羲城主要修復項目完全具備開工條件,開始正式啟動。

(2004年與市委書記趙春一同檢查伏羲城建設)

項目啟動實施以后,在國內及市內社會各界的關注及大力支持下,伏羲城建設項目進入全面實施階段。時任市委書記張津梁,市委副書記、市長趙春帶隊多次現場督查檢查后,市政府發出《關于伏羲城保護項目督查會議紀要》,要求全市上下齊心協力,聚精會神,加快建設進度。紀要提出伏羲城保護項目一要堅持科學規劃。要在廣泛聽取社會各方意見的基礎上,從高層次、高品位的角度大膽的不斷充實完善。二要堅持統一設計、精心設計。建設部門要進一步加強與上海同濟大學的聯系和合作,加強交流,對已有方案繼續充實完善。尤其對方案中伏羲城步行街東西兩面、南北兩側,要統一設計,形成整體。三要堅持做精做細。對廟區修繕、祭祀廣場建設、民居保護、環境治理等子項目的每個細節、細部,設計部門、施工單位要認真研究,寧可慢點也要細點,寧可少點也要精點,完成的作品經得起社會評價和歷史考驗。四要堅持四項聯動。伏羲城保護項目涉及的廟區維修、廣場兩期方案論證、啟動步行街兩側民居保護、雙橋路東西兩側開發四大項目,要統一規劃,整體設計,統籌安排,齊頭并進。五要堅持先外后內。從外圍道路建設等突破,逐步內擴民居、院落等項目,盡快形成完整的形體。六要堅持多方籌資。加強國債資金管理,利用市場機制多方籌集資金,講求資金效益,加快項目建設進度,確保按期完成項目建設任務。紀要確定市城投集團公司為天水伏羲城保護項目法人。這些原則要求使項目在實施之初,目標更為突出,要求更為細化,施工更為具體,有力促進了項目的順利進展。

(伏羲廟門維修)

(修繕一新的伏羲廟)

在伏羲城所有項目中,開工最早、施工環節最復雜、質量要求最嚴格、施工時間最長的是伏羲廟部分建筑的恢復和重建,廟內主要建筑的維修及部分基礎設施建設項目的填平補齊。從2001年開始,伏羲廟的維修就作為伏羲城建設全部工程中的重點陸續展開。重建及維修工程主要包括廟門前戲樓維修,廟前牌樓維修,廟門前東西兩側牌樓恢復重建,儀門整修,先天殿,太昊殿維修,消失多年的第四院恢復重建,以及廟內水、電、消防、衛生間、綠化等基礎設施的建設。對伏羲廟進行保護與維修一直延續到2008年基本告一段落。工程開始以后,市政府明確伏羲廟廟區內部保護修繕全部項目由市文化局負責,市博物館負責具體實施。要求嚴格按照國家文物局批復的《伏羲廟建筑維修設計方案》嚴密組織,精心施工,挑選有認定資質的國內古建筑施工隊伍進行施工。從2000年開始,先后對廟前年久失修、損壞嚴重、殘破不堪的戲樓進行了翻新,將歷史上一直基本保留完好的面闊三間懸山頂兩層樓小戲樓恢復到原汁原味,使其煥然一新。對在縱貫南北中軸線南端臨街牌樓重新進行了修建,修復后的臨街牌樓,完全恢復到初建于明嘉靖二年(1523年)牌樓風格。牌樓歇山頂面闊三間,通長14.80米,通高約11米,為明朝定之規制。樓頂覆碧瓦龍吻,以四通柱四對戧柱橕層層斗栱屋架。枋中懸清楊應琚提寫“開天明道”匾額。牌樓坐落在高1米,寬5.1米,通長17.25米的石筑臺基上,臺基南、東、西建有漢白玉勾欄和垂帶踏垛。在文革期間被拆除的廟前東西兩側舊牌樓,在原址按原尺寸、原體量進行恢復重建,各建成一座三架檐樓式牌樓。枋中分別榜書“開天立極”、“開物務成”。恢復重建后的廟前牌樓和南北牌樓形成一個氣勢宏大的“品”字型格局,除原材料由木質改為鋼筋混凝土材料之外,其余無任何改觀,恢復了歷史上存在已久的伏羲廟門恢弘氣勢。儀門的修繕中,首先對儀門東西兩側長期分割進行商業經營的場地進行徹底清退,恢復到原儀門懸山頂五開間,檐下施三踩單昂斗栱原貌。游人進入以后,頓覺莊重肅穆,開闊大氣,直奔中院。先天殿的維修是所有建筑中的重點,修復后的先天殿,殿前有石筑露臺,臺階高0.8米,通長26.4米,寬13米,中施漢白玉御路,偏東、西處施埀帶踏跺。重檐歇山頂式,頂覆綠色玻璃瓦,正脊身施纏枝牡丹,脊端施龍吻吞脊,中脊置樓閣寶剎,埀脊獸、戧脊獸一應俱全,戧脊上設有通常的仙人走獸,還施一尊金剛力士。在百年蒼勁古柏掩映中,顯得格外莊重、巍峨。殿內東西兩側重新繪制了兩幅反映伏羲功德的壁畫,重置了龍馬和石盤,殿內頂部八八六十四卦重新進行了彩繪,破損的木雕全部進行了修復,達到了修舊如舊的效果。對太極殿進行了大修,恢復了單檐歇山頂,頂覆玻璃筒板瓦,正脊兩端施龍吻吞脊,精致細雕的龍、鳳圓形木雕鑲嵌兩側,整個建筑顯得十分肅穆雅致,莊嚴宏闊。在先天殿東、西兩側,對民國29年(1940年)第十三臨時教養院進駐伏羲廟后失火被毀的鐘樓進行了恢復重建,對鼓樓進行了維修。西側復建卷棚硬山連搭的磚木結構的“來鶴軒”三間。太極殿后,有一后院,又稱第四院,原處太極殿和伏羲城北城墻之間。明嘉靖10年(1531年)整修成為風景優美的園林,類似北京故宮御花園,以后逐漸荒廢。民國28年(1939年)第十三臨時教養院進駐之后,在院內修建工房時被毀。解放后,天水師范學校遷入后又在空地修建教室,使第四院受到徹底破壞。這一次,復建項目主要恢復建成清乾隆二年(1737年)后蕩然無存的見易廳、水池、橋亭、后花園,完全恢復到百年前歷史原貌。北側新建伏羲廟后門,建筑風格同伏羲廟建筑完全一致。解決了多年來形成的伏羲廟出口不便的問題。同時西側新建了仿古磚木辦公區域,東側新建公共衛生間。廟內所有上下水、電氣線路、暖氣管網、消防設施等全部進行了改造。對廟大門內側東西墻角唐代所植兩株古槐中仍存活的東邊一株,進行了重點保護。對廟內僅存的37株百年以上古柏全部進行了復壯保護。在院內大面積增加了綠地、花圃等。此次維修歷時六年,是伏羲廟歷史上修繕投資最大、時間最長,維修最徹底,恢復和保持歷史原貌的一次維修。全部維修結束后,伏羲廟廟區面積由歷史上最大的1.3萬平方米,維修前僅存6600平方米,擴大到這次維修后的近2萬平方米。

(修繕后的伏羲廟內太極殿)

在伏羲廟維修過程中同步進行的是對廟東、西兩側侵占廟區的居民院落進行拆除,對搬遷居民進行補償。與文革期間進入伏羲廟的當地駐軍協商騰退,徹底拆除廟內不協調建筑等工作。由于歷史原因,尤其文革期間,在伏羲廟周邊,違章建筑大量出現。特別是在廟東、西兩側不斷有人侵占,蠶食廟區原有面積,建成民房居住,嚴重破壞了伏羲廟原貌,使廟周邊環境日趨惡化。市政府責成秦州區政府,嚴格按照規劃范圍進行清退,堅持依法辦事,合理安排,限期清退。通過大量艱苦細致工作,投入380萬元,合理安排了一些居民的住宅問題。侵占廟東、西兩側的民房被全部拆除,為伏羲廟維修工作順利進行排除了最大障礙。文革期間,當地駐軍部隊奉命進駐廟區,經與部隊協商,市政府斥資980萬元,進行土地置換,部隊順利完成了騰退工作。對廟內歷年所建各類違章建筑,與伏羲廟總體建筑不相協調的大量舊建筑,進行了全部拆除。對常年占用廟內建筑辦公,進行經商活動的全部予以清退,使廟內整體環境煥然一新。伏羲廟內外的違章建筑,違章占用的清理,是自建國以來,針對伏羲廟周邊環境治理中問題最復雜,工作量最大,解決問題最徹底的一次,它為伏羲廟重現歷史風貌,在盛世之年再現輝煌奠定了基礎。對占用廟區建筑和辦公單位全部清退后,按照國家文物局批復,為伏羲廟第四院東西兩側和伏羲廟貫通一體,在西側建設天水市博物館,東側建設伏羲文化研究會及辦公區提供了條件,使伏羲廟的文化內涵更加豐富多彩,辦公條件得到改善,管理更為規范。