姜 維

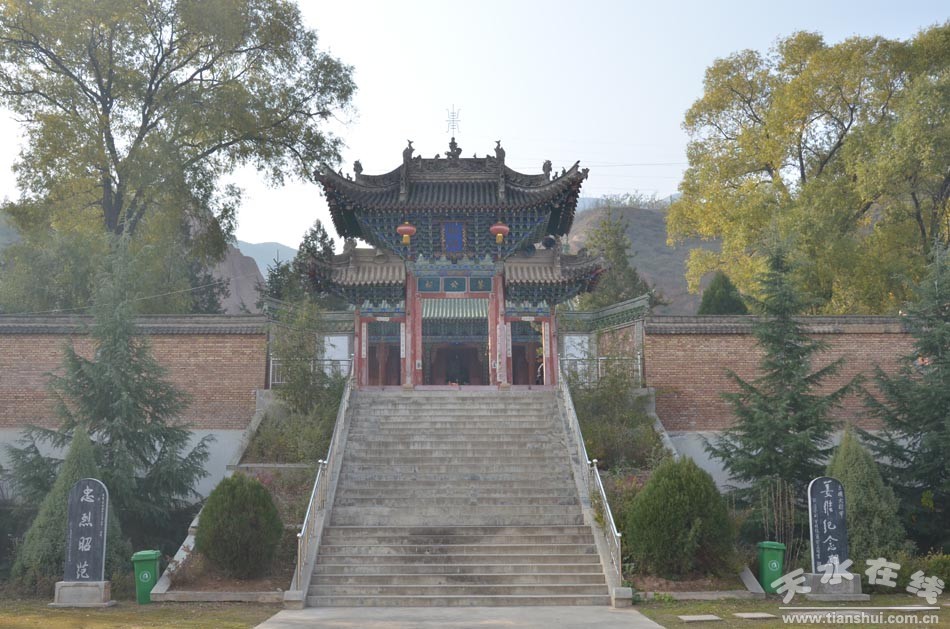

(甘谷縣六峰鎮姜家莊姜公祠 天水在線2014年11月17日攝)

(甘谷縣六峰鎮姜家莊姜公祠姜維塑像 天水在線2014年11月17日攝)

(甘谷縣六峰鎮姜家莊姜公祠王友楠的姜維畫像)

(位于秦州區天水鎮天水村的姜維衣冠冢 天水在線2013年12月14日攝)

姜維(202 ~264年),字伯約,天水郡冀縣(今甘肅天水甘谷縣)人。姜維很小的時候,父親就死去了,他和母親相依為命。他喜好鄭玄的經學,在郡中做上計掾。不久,又被州里拔為從事。

建興六年(228年),蜀丞相諸葛亮出祁山,各縣紛紛響應歸順蜀漢。諸葛亮進攻天水時,太守馬遵正帶著姜維等人在外縣出巡。當時,天水郡的不少官吏和百姓都投靠了蜀漢。馬遵害怕姜維等人也有降蜀之意,于是就拋下姜維等隨行,獨自一人悄悄溜回上邽。這時姜維等人并無降意,在馬遵逃跑后,他們還主動去追馬遵,可是被馬遵拒之城外。不得已,他們又回到冀縣,可冀縣也不放他們入城。無路可走的姜維等人只好到蜀軍大營投靠了諸葛亮。

諸葛亮見姜維來投很是高興,任命他擔任倉曹掾,加奉義將軍,封當陽亭候。當時姜維才27歲。諸葛亮在給留府長史張裔、參軍蔣琬的信中對姜維贊賞不已:“姜伯約忠勤時事,思慮精密,考其所有,永南、季常諸人不如也。其人,涼州上士也。”同時還稱贊他:“甚敏于軍事,既有膽義,深解兵意。此人心存漢室,而才兼于人,畢教軍事,當遣詣宮,覲見主上。”不久,姜維就升任中將軍、征西大將軍。

從這時開始一直到諸葛亮去世,姜維都在諸葛亮身邊充當參軍角色。這些年中,諸葛亮用兵不斷,姜維隨從并參謀軍事,想必也學到了許多實戰經驗。建興十二年(234年),諸葛亮在北伐途中積勞成疾,病逝五丈原。姜維等率軍回到成都后,即被委任右監軍、輔漢將軍,統率諸軍,并晉封為平襄侯。此后,姜維因軍功一直升任到司馬、鎮西將軍、衛將軍等,蜀國的軍事重任也漸漸落在他的肩上。

延熙元年(238年),大將軍蔣琬率大軍進駐漢中,姜維率軍隨行。隨后,蔣琬改任大司馬,任命姜維為司馬,率領小股部隊向西北發展,實現諸葛亮的既定戰略。姜維自幼在西北長大,對這一帶的地理民情十分熟悉,他知道隴上為曹魏控制薄弱的地方,人心又傾向蜀漢,所以他廣加籠絡,得到了一些少數民族首領的支持,為以后“九伐中原”打下了堅實基礎。延熙七年(244年),姜維被任命為涼州刺史。但蔣琬認為諸葛亮在西北連年興兵,并未取得什么成績,所以一直重視東線與吳軍配合,從水路進攻曹魏的計劃,在西北并未給姜維太多的支持。

延熙八年(245年)蔣琬逝世,他的東線計劃也隨之停止。但繼任為相的費袆打算改變連年用兵的局面,把重點放到內部治理上來。費袆主政,姜維仍沒有大舉用兵的機會,但他的地位卻越來越高。

延熙十六年(253年)春,費袆去世。姜維沒有了阻礙,開始舉兵北向。這年夏天姜維“率數萬人出石營,經董亭,圍南安”,以響應吳將諸葛恪伐魏。“魏雍州刺史陳泰解圍至洛門,維糧盡退還”。第二年,姜維被任命主持中外軍事。同年六月,魏國內亂,姜維再次出軍隴西,收降狄道縣,攻下襄武(今甘肅隴西縣)好多地方,并把河關(今青海東部)、狄道(今甘肅臨洮縣)、臨洮(今甘肅岷縣)三縣的百姓遷徙入蜀,率軍撤回。

延熙十八年(255年),夏候淵之子夏候霸投靠了姜維。雖然他與蜀國有殺父之仇,但由于司馬氏在魏國得勢,大力清洗曹氏勢力,他不得已而降蜀。蜀國對他很器重,這不僅因為他頗知兵略,也因為他熟悉魏國內情。姜維得到這個強力助手之后,立刻出兵第五次伐魏。這次姜維大敗魏軍,斬首萬余。但在實力雄厚的魏國面前,前進仍十分困難,又加上魏國援兵陸續趕到,姜維只好撤退。

延熙十九年(256年),姜維升為大將軍。“更整勒戎馬,與鎮西大將軍胡濟期會上邽,濟失誓不至”。鄧艾深知用兵之法,在段谷(秦州區小天水)將姜維殺得大敗,蜀軍死傷甚多。他按孔明街亭(在今秦安東北隴城,或說在張家川龍山鎮)失利之例,上書要求自貶為衛將軍。

延熙二十年(257年),魏將諸葛誕在壽春發動叛亂,姜維“欲乘虛向秦州”,第七次出征。但魏將鄧艾和司馬望憑借事先修好的堅固工事堅守,姜維多次挑戰,魏軍也不出城迎戰。雙方對峙到第二年,諸葛誕兵敗身亡,姜維勢孤,只好退兵成都。

姜維吸取數次北伐而成效不大的教訓,并認真研究蜀中形勢,提出了“斂兵聚谷”的新策略。姜維認為以前的營寨只能用來防御敵人,不如改換守衛方式,一聽到敵人到來,各個營寨都集結部隊,收羅糧食,退入漢城和樂城,使敵人無法進入平地,并且在重要的關隘嚴加守備。有事之時,就派流動部隊一起出動,尋找敵人的薄弱環節進行攻擊。這樣一來,敵人攻關不下,田野里沒有零散的軍糧,全靠千里之外往這里運糧,疲乏不堪,也就自然退兵了。待敵人退兵之日,各城將士一起殺出,和流動部隊合力搏擊敵人,定會取勝。蜀漢朝廷也同意了姜維這一做法。

姜維本非蜀人,托身蜀國,加上連年征戰,沒有建立什么功績,各種指責非議也隨之而來。而當時蜀國宮廷內部宦官黃皓專權,他操縱庸懦無能的后主劉禪,并與右大將軍閻宇勾結,為所欲為。黃皓“陰欲廢維樹宇。維亦疑之,故自危懼,不復還成都。”在沓中(在今舟曲縣以西、岷縣以南)以屯田為名駐扎。

景耀五年(262年),魏國國內司馬氏對曹氏勢力的清洗基本結束,內部穩定,開始準備對蜀國主動出擊。遠在沓中的姜維已經覺察到魏國即將南下伐蜀,于是上書后主:“聞鐘會治兵關中,欲規進取,宜并遣張翼、廖化督諸軍分護陽安關口、陰平橋頭以防未然。”但是掌握大權的黃皓把姜維的奏章壓了下來,“征信鬼巫,謂故終不自致”,使魏兵將至的消息在蜀國內部毫無一人知曉。

炎興元年(263年),魏國一切準備就緒,兵分三路,大舉伐蜀:第一路,由鄧艾率3萬人在沓中牽制姜維;第二路,由諸葛緒率3萬人攻打祁山,斷姜維的后路;第三路是主力部隊,由鐘會率十幾萬大軍翻越秦嶺,直取漢中。此次魏軍出擊,大有志在必得之勢,不僅對蜀國實力進行了分析,將領也盡是精英,糧草兵力也十分充足。鐘會戰前估計到蜀國兵力只有10萬左右,留守成都和其他城市的就有4萬,機動兵力少得可憐。

鐘會的部隊迅速翻過了秦嶺,進抵蜀地的咽喉—漢中。漢中的兩個軍事重地,漢城(今陜西勉縣)和樂城(今陜西城固)僅有5000人把守。鐘會先將二城的人馬團團圍住,使其不能外出,然后又迅速占領了漢中其他地區。姜維聽說漢中失守,大驚失色。他不敢戀戰,使計擺脫了鄧艾的追擊和諸葛緒的阻截,率軍回劍閣把守入川要道。鎮守陽平關失利的張冀也來到此地駐守。

鐘會寫信勸姜維:“公侯以文武之德,懷邁世之略,功濟巴、漢,聲暢華夏,遠近莫不歸名。每惟疇昔,嘗同大化,吳札、鄭喬,能喻斯好。”姜維不答書,列營守險。此時,鐘會久戰不克,因擔心魏軍糧食運輸艱難而遭不測,準備撤軍回國。就在這時,鄧艾卻出了奇計,率軍從陰平(今甘肅文縣)出發,經過景谷(今文縣東南白水江、白龍江河谷)偷偷進入蜀地,在綿竹打敗了諸葛瞻,占領成都,并逼迫劉禪投降。

姜維等人堅守劍閣,突然傳來諸葛瞻戰敗的消息,大家都很吃驚。由于消息不定,姜維只好引兵從廣漢撤退,沿途等待朝廷的消息,以決定行止。不久,后主詔書傳來,命令全軍投降。姜維傷心落淚,但事已至此,只好奉詔到涪城(今四川綿陽市)向鐘會投降。“將士咸怒,拔刀斬石”。姜維見到鐘會,鐘會問他為什么到現在才投降,姜維鄭重地對他說“這已經夠快的了!”說罷,淚流滿面。

鐘會對姜維等一班降將十分厚待,將他們原來的印號節蓋也一一發還,鐘會和姜維“出則同輿,坐則同席”。一天,他對長史杜預說:“以伯約比中士名士,公休(諸葛誕)、太初(夏侯玄)不能勝也。”

姜維對鐘會心存異志看得十分清楚,便想利用他的野心使魏國發生內亂,然后伺機恢復蜀國。姜維想出了一個死中求活的大膽計劃,那就是利用鄧艾和鐘會的不和,及鐘會的野心和鄧艾的居功自傲這三點要素,實施一個周密的計劃。第一步是騙取鐘會信任,利用他除掉鄧艾;第二步是誘使鐘會自立反魏;第三步則是尋機殺掉鐘會,重立后主為天子,復興蜀漢。

鐘會想讓姜維為先鋒,率兵5萬出斜谷(在今陜西眉縣、太白縣),自己率領大軍隨后,前往洛陽爭奪天下,為了消除部將的疑心,鐘會便聲言魏國太后有詔書命自己起兵征討司馬昭,并把假詔書頒示給將領們看。將領們不合作,鐘會就把他們都關了起來,另任命親信執掌軍權。姜維見時機已到,他想先鼓動鐘會把魏將殺光,然后自己再找機會殺死鐘會,重新迎后主回宮,恢復漢室。

鐘會自立益州(今四川)牧,但他的部下不愿意反叛魏國。此時魏軍中傳流謠言,說鐘會要將魏軍將領全部活埋,謠言愈傳愈烈,終于引發了兵變。“魏將士憤怒,殺會及維,維妻子皆伏誅”。是時,姜維年僅62歲。(《天水通史》)

蜀鳥啼魂夜枕戈,將軍衣劍葬山阿。

心存遠志欲匡漢,書寄當歸誓靖波。

剖腹誠知肝膽大,竭忠何懼困難多。

兩千年后墓前立,遙對長天一放歌。

上聯:志向本遠,天命不與酬遠志;

下聯:當年未歸,英魂猶且報當歸。

【艾 葉 李吉定】

天水名勝百景系列之三十一

姜維墓

姜維墓在距甘谷縣城東5公里姜家莊的將軍嶺上,占地面積6000平米,有姜維衣冠冢和仿古歇山頂紀念館一座,內塑將軍坐像,有楊成武將軍題“姜維墓”石碑。

姜維,字伯約,三國時冀城人(今甘谷縣人),是甘肅省早期歷史上著名人物。據《三國志·蜀書》、《劍閣縣續志》等有關史料記載:維少孤,隨母居,自幼博覽群書,酷愛孫武之學,有膽識,才智超人。原為魏中郎將,建興七年(230年)冬,蜀相諸葛亮取天水關時,被諸葛亮收服,特別受諸葛亮器重。建興12年(235年),諸葛亮病故,姜維為右監軍輔漢將軍,封平襄侯,延熙19年春(256年)晉升漢大將軍。姜維繼承諸葛亮遺志,竭忠盡力,固守劍閣,欲圖恢復,統一中原。不幸,魏大舉伐蜀,后主劉禪投降,詔姜維棄戈。姜維偽降魏將鐘會,并挑起鄧艾、鐘會矛盾,欲圖伺機舉事,不幸事泄,死于亂軍之中,被分尸剖膽,見其膽大如雞卵,眾人皆驚。

據傳,劍閣姜維祠懸有楹聯:“雄關高閣壯英風,捧出熱心,披開大膽;剩水殘山余落日,虛懷遠志,空寄當歸。”甘谷姜維墓為故鄉人民感其智勇忠烈之節義,而封土的衣冠冢。冢后有山,其形酷似將軍仰身長臥,眼、鼻、耳、口俱全,雙手放在鎧甲護胸鏡上,如將軍長眠于故里。附近還有一山洞,傳為姜維于戰亂中安置母親的“孝子洞”。相傳,姜維久在軍戎,母親思念,便寄中藥當歸一味,意其歸省。姜維因欲圖恢復漢室,統一中原,無暇歸里,便寄中藥遠志,以示抱負。現在,每年清明節,姜維故里人民都要舉行隆重的祭祀、武術表演活動,來紀念這位“但有遠志,不在當歸”的將軍。(天水晚報2008年12月刊發)

姜維與劍門豆腐

去過四川劍門的人都知道,劍門關最有名的小吃之一就是豆腐,一般稱之為“劍門豆腐”。用劍門豆腐做成的“志公寺豆腐干”,形小方寸,皮草橙黃,開絲切片不碎,醇香可口。那么,劍門豆腐為什么會如此有名呢?這里面還有一個鮮為人知的歷史英雄人物和一段鮮為人知的傳奇故事。

劍門豆腐,相傳始于三國時期。蜀漢炎興元年,魏伐蜀,鐘會,鄧艾領大軍直取漢中、漢壽、直逼劍門。姜維遂與左將軍張翼、右將軍廖化合兵一起扼守劍門天險。相傳當時姜維軍營人馬疲憊,劍門關危在旦夕,此時營中董厥獻計:下令駐扎各營及當地百姓家家磨豆漿、做豆腐,以豆腐犒賞兵士,豆渣飽喂軍馬。數日后姜維營中兵強馬壯,復引兵殺出關外,鐘會10萬大軍大敗而逃,兵退數十里下寨,故人稱“劍門豆腐救了蜀漢天下”。

從姜維兵將吃豆腐打了勝仗算起,千百年來,劍門人民利用礫巖沙石坡土大種黃豆。正是由于黃豆豐產,在民間也就創造出很多制作烹調豆腐的方法,使之形成別具一格的名小吃。劍門豆腐最大的特點是:白嫩、細膩、清香、有韌性。其原因有:制作劍門豆腐的水,來自劍門七十二峰的“劍泉”水;制作豆腐的黃豆是劍門七十二峰礫巖油沙石地里產的豆子,植物蛋白和脂肪含量都很高;劍門豆腐的制作工藝精細考究。

因這么多的講究造就了如今的劍門豆腐。而它,也成為過往劍門客旅渴求以嘗的佳肴。當游客坐下來一邊品嘗著各式各樣的劍門豆腐,一邊聆聽著姜維與劍門豆腐之間的故事,遐想著當年的烽火戰場,那種感覺,愜意而又思緒萬千。

劍門豆腐,成就了蜀漢大將軍姜維;蜀漢大將軍姜維,又使劍門豆腐名揚天下!

姜維與劍門豆腐,共同構筑了一道三國文化中一道亮麗的風景線!(■李璇 天水日報2009年1月刊發)

姜家莊:追溯三國末路英雄姜維的人生傳奇

(蘭州晨報 2015-12-14)

甘谷縣城內的姜維雕塑

姜維祠

姜家莊全貌

姜維墓

楊成武將軍題寫的“姜維故里”

姜維第63代孫姜軍姜維故里依舊武風盛行

迭部風光

迭部扎尕那

姜維(公元202年-公元264年),字伯約。三國時期天水冀縣(今甘谷)人。諸葛亮初次出祁山時在天水關將其納入帳下,歸屬蜀漢。姜維高超的軍事才略和過人的武藝膽識深受諸葛亮的器重。諸葛亮死后,姜維支撐起蜀漢江山。蜀漢被鄧艾攻滅,姜維奉命降魏,鼓動鐘會試圖借機恢復蜀漢。可惜兵變泄密,被亂軍所殺。

今甘肅甘谷縣六峰鎮姜家莊世傳為姜維故里,有姜維衣冠冢。傳說姜維兵變被殺后,曝尸荒野,魏派專人監視,不得掩葬。隨從設法偷得衣冠靴子,背回故里,家鄉人民非常悲憤,依南山筑衣冠冢,靴子別葬冢旁,南山也就有了靴子坪之稱。

文/圖本報 記者 劉小雷 周言文

姜維故里武術協會的黃建宏和一眾練家子給我們演繹了別開生面的“武林大會”

一輪暖陽從祠堂巍峨的殿宇之上投射過來,那光芒讓我們不敢逼視,而村中的老人在祠堂邊的空地上三五成群地閑聊,這里早已成為他們精神生活的核心區域。我問其中一位:“這就是姜家莊——姜維故里吧?”他剛才瞇著眼睛曬太陽的閑適自得勁兒立刻不見了,拄著拐杖站起來,目光灼灼:“這當然是伯約公的故鄉了。”

這個叫姜家莊的小山村,坐落在今天天水市的甘谷縣六峰鎮,距縣城不到10公里左右。當地縣委宣傳部的劉燕言說姜維祠,才起了個頭,姜家莊已然到了,進村的公路旁是整齊美觀的新農村的民居,而在村莊的中心區域,還留有一些老房子,時不時有稚子晃著腦袋偷看,菜地旁的土道上兩三只小土狗見了陌生人也不吠叫,只是好奇地跟緊我們。

多么靜謐安好的村落!但一會兒,姜維故里武術協會的黃建宏和一眾練家子們將會給我們演繹別開生面的“武林大會”。武師們早已在祠堂的空房里換好了紅色的練功服,一個個顯得龍精虎猛、氣宇軒昂。姜維故里的武術自然帶有鮮明的姜維色彩,黃建宏說:“姜維加鞭槍、姜家刀、姜維黑虎棍、姜維鐵山靠、姜維守心拳……這絕對會讓你們大開眼界。”

記者又想到“關西出將”的話題,早先記者在天水市的李廣陵,就曾見過小童表演李廣武術,刀鋒凜凜,拳腳生風,讓人想到漢之名將的神威,而在姜家莊,情景何其相似。那瞬間綻放的驚艷槍花,穿林打葉的刀聲、老龍嗚咽的棍風,讓觀眾一下子就血脈僨張。讓我遙想到在1800年前,那個英姿颯爽的后生就在這里拜別老母,和那個羽扇綸巾的先生一去不復返。

武師里一位叫姜軍的漢子說,姜家村的村民大都姓姜,他們的的確確是名將姜維的后代,從59代孫到65代孫現在都還在村里生活,他就是伯約公的第63代孫,使得一路好槍法。姜軍《三國演義》看了不下幾十遍,他說,他甚至夢見自己成了伯約公手下的一名親兵,愿意隨時為他付出生命。

臨近學校的女童們也趕來了,為我們表演了劍法,刀法,她們一板一眼地認真勁兒讓人莞爾。

姜軍說,伯約公自然是文武全才,在正襟危坐的姜維畫像前,六峰鎮政府的李康文揮手寫下了“天涯盡處無征戰,兵氣銷為日月光”的書法。李康文說,在姜維祠他時常能感覺到一種揮之不去的英雄氣,這讓他的書法硬度都似乎增加了。

我們懷著肅穆崇敬的心情拜謁了姜公祠。姜軍說,第一步臺階,共有9級,代表姜維九伐中原;再往前是第二步臺階,由18級組成,代表姜維距現在已經1800多年。進得大殿,他又指著正中的高大塑像說:“這塑像高2.7米,寓意姜維27歲時跟隨諸葛亮征戰疆場。大殿兩側的36幅壁畫則描寫了姜維英雄的一生。”

在姜軍的指點下,我們登臨后面山坡上的姜維墓。那是一處坐南向北的墓地,高出姜家莊60多米。背依群山,面臨渭河。周圍地勢開闊,山水環繞。這處陵墓是1988年甘谷縣政府在原來的舊址上修復的,和記者昔日在天水關附近的山巒上所見的一樣,都是衣冠冢。姜維墓所在的這座山叫靴子坪。姜軍說,傳說當年伯約公身故后曝尸荒野,魏國派專人嚴加監視,不得掩埋。但姜維的馬夫冒著生命危險,偷得姜維馬靴一只,星夜兼程趕回故里,向族人報喪。噩耗傳來,鄉親們非常悲憤,哭聲震天,淚灑成河,在姜家莊舉行了隆重的葬靴儀式,筑起了姜維衣冠冢。南山從此就被稱為靴子坪。新修復的陵墓是用青白大石壘砌的墓冢,冢高1.2米,象征姜維12歲離家從軍。周長6.2米,表示他62歲以身殉國。冢前9級踏垛指九伐中原。兩側踏垛間一條光滑坡面作通道,上題“遠志”二字,來自姜維修書于母“良田百頃,不在一畝,但有遠志,不在當歸”的經典故事,自然是借以頌揚他遠大的志向。

此去西蜀迢迢千里,他何嘗能夠忘記慈母遙寄的當歸,他又何嘗愿意忘記故土滋養的草木,但他一去沒有回頭

姜維早年在曹魏的朝廷里就職,在平叛羌、戎之亂時,戰功積累至中郎。之后在諸葛亮北伐時,他和天水太守一起出行抵抗,沒想到當時太守聞蜀軍到來諸縣響應,開始疑神疑鬼,懷疑姜維他們會對自己不利,然后就跑回上邽,姜維他們一看,跟著追去,到了上邽,自然表白了一番,但是太守不相信,姜維又跑到其他地方去,估計那地方的守將也得到了天水太守的通告,以為姜維是叛徒,也不接納他。跑來跑去,魏國不相信他,姜維沒辦法這才投降了諸葛亮。

這里有一個大疑團,為什么太守懷疑姜維,不會是無緣無故的,但是姜維那時的舉動也不像是已經投靠蜀漢的人,所以之后三國演義里就利用這謎團,把這件事安排成諸葛亮設計陷害姜維,不過從史實上看不太像,假如諸葛亮真這樣做,姜維一定心里有塊疙瘩,所以這樣看估計還是天水太守太多疑,白送給蜀漢一員大將。正因為是曹魏不納姜維,再加上蜀漢一般被認為是三國正統的緣故,所以姜維的舉動并沒有被世人唾棄。

諸葛亮這次北伐因為街亭失守功敗垂成,但是他對于姜維卻是很器重,“亮辟維為倉曹掾,加奉義將軍,封當陽亭侯,時年二十七。”西蜀大軍撤退時,姜維母親尚在冀縣,她給姜維寫信,讓姜維回去,姜維回信說:“良田百頃,不在一畝,但有遠志,不在當歸也。”

此去西蜀迢迢千里,他何嘗能夠忘記慈母遙寄的當歸,他又何嘗愿意忘記故土滋養的草木,但他一去沒有回頭。

諸葛亮不僅把姜維推薦給自己選定的接班人蔣琬、費祎等人,還引見給后主。對一個年輕的降將如此垂青,可見姜維確實有過人之處,而諸葛亮的垂青,也讓姜維一下進入蜀漢的權力中樞,之后的蜀漢政權都是在諸葛亮選拔的人才掌握之中,而姜維之后就漸漸成為了蜀漢的國之柱石。

諸葛亮活著的時候,他的光輝過甚,姜維并沒有得到過多表現機會,雖然他的官已經升遷到中監軍、征西將軍。因為諸葛亮被羅貫中塑造得過于完美,我們有時看三國演義到了諸葛亮病逝五丈原的時候就看不下去了,而蜀漢敗亡、東吳降服、三國歸晉,天下由崩壞走向統一的大事件,羅貫中只是以十七回的書目,簡筆掠過,這讓人感到遺憾。

話回到姜維身上,姜維在諸葛亮死后,并不是馬上就掌握兵權的,先是蔣琬后是費祎主持朝政,這期間,姜維一直作為軍事主將,在漢中西北一帶作戰,積功甚巨,當為蔣琬、費祎之下第一人。后來蔣琬病逝后,費祎雖然認為北伐勞民傷財,但他只是限制姜維用兵數量,不限制他用兵。費祎遇刺之亡,據說是被魏國降將所殺,有人提出陰謀論,說刺客有可能是姜維派的,是為了肅清政敵。但我覺得姜維是孔明門徒,自是磊落君子,他和費祎政見不合,卻都是為了蜀漢社稷的安危著想,怎會使出這樣卑劣的行徑?

“士為知己者死”,姜維就任大將軍,他就和諸葛丞相一樣一意北伐了。于是就有了九伐中原(演義中說九次,歷史上其實有十一次),就有了以身殉國的悲劇史詩,也就有了某些史家送給姜維的四個字:“窮兵黷武”。但后人不知道他到底熬過了多少個難眠之夜,也不知道他究竟作出過多少個兩難的選擇,我們只知道11次四兩對千斤的懸殊博弈,又有多少人愿意去做呢?那是一種唐吉珂德般的另類英雄的孤獨和憂傷……

重要的是有這樣一座大墳,后世的人們精神便有了寄托,英雄啊,最終將魂歸故里

墓里面有沒有伯約公的骸骨并不重要,重要的是有這樣一座大墳,后世的人們精神便有了寄托,英雄啊,最終將魂歸故里。

每逢清明和姜維祭日,村上的百姓都要聚在姜維墓,鑼鼓喧天,嗩吶齊鳴,高舉招魂燈,齊唱招魂曲來緬懷他們這位英雄的祖先。有詩寫道:“招魂曲,口口傳,將士百戰終不還,只留靴子坪。葬靴地,名靴坪,后人登上靴子坪,但聞將軍馬蹄聲。”

甘谷縣志這樣評價姜維:“深知天下事不可為而為之者,孔明是也;深知國家事不可為而為之者,姜伯約是也。諸葛亮為了報答劉備三顧茅廬的厚望,鞠躬盡瘁,死而后已;姜維為了報答諸葛亮的知遇之恩,苦心經營,忍辱負重,以身報國。他們把感恩與報答的情意推向了極致,為后世樹立了高聳的道德標尺。”

記者仔細查閱了蜀魏交兵的相關記載和路線圖,姜維自離開故鄉之后,再無機會到生他養他的土地上再看一眼。

1800多年前昔日從故鄉出發英姿颯爽的青年將軍,最后在隴原大地較長時間停留的區域是在沓中。當時蜀漢后期宦官黃皓弄權,更想廢掉姜維而培植右將軍閻宇。姜維請求將黃皓斬殺,但劉禪不肯,姜維不敢回成都,在沓中種麥。沓中在哪兒?是在迭部、還是舟曲,或是臨潭,史書有不同的說法。

四年前的一個秋天,我們一行從郎木寺出發,沿著甘肅碌曲縣和四川若爾蓋縣交界處一條公路,前往迭部,去尋找藏在石頭深處的遺世美景——扎尕那,記者就想過沓中是否在迭部的問題。

沿途的風景已經昭示此行是一次詩意的探微之旅。因為凌晨四五點鐘下過一陣雨雪。出得郎木寺驚艷地發現,公路兩邊本來顏色和質感就像軍用毛毯的草原,落了一層薄薄的冰晶。公路兩邊,晨霧像一條飄帶般纏繞在山巒、村寨和流水之間。

郎木寺到迭部幾十公里路程,植被漸漸從草原向森林過渡。一路跟隨發源于郎木寺的白龍江穿行峽谷,兩岸群山綿延,峭壁連天,遮光蔽日。群山之上,五彩斑斕的樹葉早已把我們的車窗變成一幅不停變幻的油畫。路途,偶遇的村莊,多以木板搭房,林陰環繞,靜謐遠離塵囂。車過益哇鄉時,陰沉的天空漸漸放晴。車子沿著山谷中的道路前行,兩側的山色顯得格外清亮。

如果在這里屯田,補給問題難以解決。姜維數萬大軍退到沓中,補給問題是很關鍵的。甘肅迭部東南到舟曲西北的白龍江一線,迭山、岷山夾江高峙,是一條海拔很高且非常狹窄的峽谷地帶。但我的心卻在想著在1800多年前,那位滿懷憂思的末路英雄是否躍馬提槍,引領數萬將士來到不但遠離魏國郡縣,離蜀國中心也相當遠的地方屯田。到現在這一帶仍然是人煙稀少。很難想象,姜維在這個地方是如何維持大軍的。因為一方面他不能依靠當地糧秣,另一方面轉運艱難的地形又限制了從蜀國內部的補給供應,那么數萬軍隊如何補給?姜維不是在這里屯田嗎?就甘肅迭部東南到舟曲西北的白龍江峽谷而言,其地形地勢以及氣候對于屯田來說都是不大可能的任務。

在三國那個紛亂的人才輩出的年代,姜維,用他的一生書寫了一篇悲壯詩歌

甘肅迭部東南到舟曲西北的白龍江峽谷地帶,對于軍隊的機動非常不利。姜維在沓中“為鄧艾所摧”,但是主力仍然能突圍,說明姜維退軍的路線是有一定的機動余地的,要知道鄧艾是三路軍一齊向姜維進攻的,如果姜維是在白龍江峽谷,姜維軍突破三路包圍的可能性是很小的。

姜維雖然不是軍事天才,當也絕非庸才,在這樣進退維谷、轉運艱難的地方駐軍,令人難以想象。

越來越多的學者認為沓中都在甘肅臨潭西南非常合理。從今天的地理狀況來看,很可能就是今甘肅臨潭西南、四川若爾蓋西北、迭山與西傾山之間的低地。

今臨潭到臨洮(三國時的狄道)的直線距離約100公里,即使完全走洮河沿岸路線也不過是190公里,這個距離對于鄧艾襲擊姜維,而姜維來不及撤軍是有可能的,臨潭所在的洮河北岸是一個海拔較低且比較開闊的盆地,對姜維軍來說,無論是進攻、屯田、補給,還是機動迂回都是可能的。

記者想到了臨潭地界那清亮亮的小河、黑黝黝的松林、綠蔥蔥的草坡、金黃色的油菜花和隨風搖擺的麥穗……

“摧鋒于正銳,挽瀾于極危。”這不正是姜維所期望的么?在某場戰役中,他能且已經做到了這一點。在禮縣漳縣邊界的鐵籠山,在渭源的營盤嶺,在文縣的陰平橋,在臨洮的姜維墩……那些三國古戰場的遺址,記者分明能看到他眼眸中的欣慰與憧憬,然而現在他不得不接受另一個殘酷的現實,大廈將傾,獨木難支。

姜維歷次北伐戰績,互有勝負,軍隊已到達華陰、蒲城一帶。其中大勝兩次,小勝三次,平手四次,大敗一次,小敗一次。歷年史家對姜維的北伐卻是貶多褒少,連年征戰,耗損國力至巨。

英雄末路的凄美歸宿讓每一個后世熱愛他的人痛不敢當。明知不可為而為之?窮兵黷武?財力的浪費?對經濟的破壞?能這樣簡單而粗暴地界定他的一生嗎?

他詐降鐘會,圖謀依靠鐘會使蜀漢社稷在傾覆之后復明的完美計劃還未來得及施展就敗露了,而將籌碼孤注一擲壓在鐘會身上的姜維自然也難免厄運,這位企圖改寫歷史的末路英雄帶著一種深深的惆悵無奈地走到了生命終點。

直到最后,蜀漢沒亡在他手里——哪怕面對魏國大軍壓境,他自己身在沓中,被鄧艾層層圍裹阻攔,他還是完美地殺過陰平橋、晃過諸葛緒,回到劍閣,與鐘會相持,簡直把魏國的西征計劃摧毀了大半。最后蜀漢是亡在鄧艾那次傳奇的摩天嶺弄險之上,但直到成都陷落,鐘會在劍閣,還是動不了姜維。

我們可以確定的是,在三國那個紛亂的人才輩出的年代,姜維,用他的一生書寫了一篇悲壯詩歌。

相約姜維故里(甘谷)西部武術名家展演精彩上演

(天水在線2011年6月20日攝)

(天水在線2011年6月20日攝)

(天水在線2011年6月20日攝)

2011年6月20日,在2011年天水伏羲文化旅游節暨第二十二屆中國西部商品交易會開幕之際,由甘谷縣委、縣政府的主辦的相約姜維故里(甘谷)中國西部武術名家展演活動隆重開幕。此次活動,來自陜西、青海和甘肅省的武術名家與我市的武術工作者切磋武藝、交流經驗,共同展示中華武術這一民族傳統、文化瑰寶。

甘谷縣新創編秦腔歷史劇《姜維》成功首演

2012年7月30日,鏗鏘的鑼鼓、幽雅的管弦再一次從甘谷劇院內傳出,明朗的唱腔、精湛的舞技又一次在舞臺上展現。歷史輪回,華燈閃爍,由中共甘谷縣委宣傳部、甘谷縣文化廣播影視局主辦的慶祝建縣2700年新編大型秦腔歷史劇《姜維》首場演出迎來了眾多戲迷。

劇目主要講述了三國時期,蜀漢丞相諸葛亮討伐中原,用詐城計攻奪天水城,不想被天水冀城名將姜維識破并向太守馬遵獻四面埋伏之計大敗蜀將趙云,諸葛亮聞訊震驚,急差馬岱探聽,悉知排兵布陣之人乃冀城人姜維,姜維忠孝雙全,智勇兼備,且不被重用,屢受排斥。諸葛亮識英惜才,力排眾異,收服姜維,欲將平生所學傾心相授,姜維感懷至深,欣然歸漢,從此開始了躍馬橫槍,征戰中原,血灑疆場的悲壯征程。

走進姜維故里——少林武術展演精彩上演

(天水在線2012年8月19日攝)

(天水在線2012年8月19日攝)

(天水在線2012年8月19日攝)

(天水在線2012年8月19日攝)

2012年8月19日,秋高氣爽,冀城廣場內花團錦簇,彩旗飄揚,一派節日喜慶祥和景象。甘谷縣在冀城廣場隆重舉行建縣2700年文化旅游活動之少林寺武術展演。縣四大組織在家領導及部分離退休老干部,甘谷籍在外人士代表及甘谷縣廣大干部群眾近萬人現場觀看了武術展演。

素有“華夏第一縣之稱”的甘谷縣,崇文尚武,是全國武術之鄉。在慶祝建縣2700年活動中,嵩山少林寺武術館特邀來甘谷進行少林功夫展演,與全縣的武術愛好者們交流競技,用博大精深的少林功夫為縣慶助陣,也給全縣63萬人民獻禮。

甘谷縣舉行“緬懷先賢姜維 傳承傳統文化”活動

(天水在線2014年11月17日攝)

(天水在線2014年11月17日攝)

(天水在線2014年11月17日攝)

2014年11月17日,民盟天水市委、民盟甘谷縣總支、甘谷縣委統戰部、甘谷縣文廣局、甘谷縣六峰中學舉辦的“紀念先賢姜維,弘揚傳統文化,踐行社會主義核心價值觀”活動在甘谷姜維祠舉行。

姜維字伯約,生于公元202年,卒于264年,天水郡冀縣人,今甘谷縣六峰鎮姜家莊。三國時期蜀漢著名將領、軍事統帥,杰出的軍事家、政治家、文學家。

天水伏羲文化節優秀劇目調演《姜維》精彩上演

(天水在線2015年6月25日攝)

(演出劇照 第一場 爭功)

(演出劇照 第二場 慈母勵志)

(第三場 鋒芒初試)

(第三場 鋒芒初試)

(第三場 鋒芒初試)

(第四場 招納賢才 )

(第四場 招納賢才 )

(第五場 英雄遭困)

(第五場 英雄遭困)

(第六場 高風亮節)

(第七場 姜維歸漢)

(第七場 姜維歸漢)

(第七場 姜維歸漢)

2015年6月25日晚,第二十六屆中國天水伏羲文化旅游節優秀劇目調演劇目的大型秦腔歷史劇《姜維》在秦州劇院隆重上演。

《姜維》走上天水“黃金大道”

(天水在線2019年11月10日攝)

(天水在線2019年11月10日攝)

(天水在線2019年11月10日攝)

(天水在線2019年11月10日攝)

(天水在線2019年11月10日攝)

(天水在線2019年11月10日攝)

(天水在線2019年11月10日攝)

2019年11月10日,被稱為天水“黃金大道”的秦州區青年南北路,游人如織。當大型秦腔歷史劇《姜維》劇組帶妝迎面走來時,受到了游人們的追捧,驚艷到讓小朋友尖叫,那驚訝的表情和激動的尖叫,表達的更是對中華傳統文化的熱愛。

王琪歷史文化散文:《永遠的姜維》

秋高氣爽,云淡風輕。我徘徊在“姜維紀念館”的圍墻外面。圍墻內駐扎著一顆不甘的靈魂,凝固著一段悲情的人生;圍墻外生長著盛世的風景,吹拂著歷史的長風。風中傳來姜家莊人制作的《招魂曲》,如呼喚,似哭泣,悲壯凄迷,低回婉轉。激蕩的音符震撼出八面來風。那些被歲月塵封了的往事,忽又風生水起,呈現在眼前的正是姜維那沉郁豪邁的悲壯人生。

1800多年前的一天,姜維出生在甘肅省甘谷縣城東南的姜家莊。這個小山村至今依然生活著百十來戶姜維的后裔,莊后的南山草木蔥蘢,椒香四溢。這里曾是少年姜維練功習武、生活玩耍的地方。姜維殞身后,這座山被命名為靴子坪。據史傳記載,姜維“少孤,與母居,好鄭氏學”,及至長成,因其父姜冏曾為天水郡功曹,在平定羌戎叛亂中,歿于王事,而“賜官中郎,參本郡軍事”。從此,姜維開始了他漫長而堅韌的軍旅生涯。但那時他人微言輕,英雄無用武之地。他需要一方施展才華的天地,他更需要一個能幫助他、提攜他的人物。

公元228年,姜維生命中的貴人出現了。那一年,蜀國丞相諸葛亮讀罷《出師表》后,便攜帶著北伐中原、興復漢室的夢想,懷揣著遍求諸賢的心事,劍指天水,拉開了六出祁山的序幕。當時,姜維等人正隨天水郡太守馬遵陪同魏雍州刺史郭淮外出“案行”。當蜀兵壓境、諸縣響應的消息傳來后,刺史郭淮決定東行回上邽。太守竟懷疑姜維異心,拋棄了姜維等人,連夜隨郭淮逃往上邽。姜維追至上邽,但閉城不納,不得已回到冀縣,冀縣也不放姜維入城。失家,去國,不信任,被懷疑。姜維孤獨地站在瀟瀟的渭河邊,仰天浩嘆。姜維站在了人生緊要的十字路口,何去何從,他必須做出一個選擇。渭水悠悠無言,朱山巍巍無聲。他最終掙脫了內心的束縛,放棄了魏國,選擇了諸葛亮。姜維的命運也因此被徹底改變,從此正式登上了那個波瀾壯闊、風云際會的三國舞臺,縱馬奔騰,馳騁沙場,用一生的光陰守望“士為知己者死”的動人和美好。

那是一個創造傳奇和重復經典的時代。姜維知遇諸葛亮后,諸葛亮對原本是對手的姜維卻一見如故,贊賞有加,立即提拔重用,封侯掛印。而姜維對諸葛亮也是心生景仰,忠貞不貳。緊追丞相步伐,情同父子,密如師徒。

在姜維的心目中,諸葛遺志是他生命的精神支柱,酬答知己,是他人生的不二法門。于是,在西蜀政權“以戰養生”和“恃險茍安”的兩條路線問題上,他旗幟鮮明,立場堅定;在宦官弄權于內,茍安之聲不斷響起的情況下,他忍辱負重,獨立支撐;在五虎上將相繼去世、蜀國元氣大傷、搖搖欲墜的形勢前,他嘔心瀝血,九伐中原。悲憤難耐了,便引兵退往沓中屯田,遠離是非之地,遠離構惡懷疑。他就像一株挺立巖石的勁松,獨立支撐著西蜀寒冷的冬天。他從沒有想過,其實他還有另一條道路可供選擇:權臣之路。公元253年,費祎遇刺身亡,姜維加督中外軍事,真正執掌了蜀國軍政大權。放眼當時的蜀國,有名望、有實權、有地位、有兵勢的,除了姜維,沒有第二個人。何況他本是魏人,迫不得已而降蜀,進則可擁兵自立,退則可挾天子以令諸侯,遠有曹操,近有司馬,鮮活的例子就在眼前。但他到底還是沒有這么做,他念念不忘的還是諸葛亮的知遇之恩,是保衛蜀漢、興復漢室的理想信念,即使在生命的最后關頭,這理想之燈、信念之塔依然那么明亮地照耀著他的靈魂,沒有迷失方向的彷徨,沒有信念缺失的迷惘。

公元263年,鐘會、鄧艾領大軍征蜀,漢中失守,姜維退守劍閣,鐘會率十萬精兵強攻劍門關,久攻不下,向姜維投書勸降,姜維堅守不出。然而,鄧艾偷襲陰平關成功,入江油、破綿竹,直取成都。后主劉禪輿棺出降,并下令姜維棄戈投魏。姜維假意降魏后,身在曹營,心系漢室,無時無刻不在考慮等待時機,東山再起。史載,他與鐘會出則同車,坐則同席,把酒言歡,情愛日密。只是,誰也無法知道,在這表象的背后,姜維有著怎樣的內心煎熬。這種煎熬,不是因為自己成了亡國之將而苦痛,而是因為辜負了諸葛信托而慚愧。蜀漢雖亡,但他肩上的重托還在,心中的希望還在,他還要為他畢生奮斗的理想作最后一次拼搏。于是,一個石破驚天的秘密計劃被付諸實施。《華陰國志》云:“維教會誅北來諸將,既死,徐欲殺會,盡坑魏兵,還復蜀祚,密書與后主曰:望陛下忍數日之辱,維將使社稷危而復安,日月幽而復明。”這不僅是向后主的承諾,更是他堅持士道的宣言。然而,命運之神卻不肯成全姜維。他高估了鐘會的能力,事先籌劃好的秘密被泄露,引發魏軍將士嘩變,鐘會被亂軍斬殺。姜維看著怒火沖天的魏軍將士蜂擁而來,長嘆一聲:“吾計不成,乃天命也!”從容拔劍,自刎而死。

姜維死后,一位秦州將領懷揣將軍的靴子潛回姜家莊,父老將靴子葬在了南山,從此,改稱南山為“靴子坪”。眼前的這座姜維紀念館,就端坐在龍峪溝畔,靴子坪下。紀念館十分雄麗,頗為壯觀,雕梁畫棟,流光溢彩。姜公祠內,有伯約畫像,紅纓帥盔,金甲武靴,依稀可見昔日風采。祠前有晚清縣令雷光甸的一副對聯:“當歸不歸,隴上青草游子心;可死無死,錦江波鑒老臣心。”祠后有將軍衣冠冢遺址,花崗巖石碑上書“姜維故里”,為楊成武將軍手題榜書,筆力遒勁,氣韻深沉。在離開紀念館的路上,我忽然想起了蜀人郤正評價老友姜維的話:“姜伯約據上將之重,處群臣之右。宅舍弊薄,資財無余,側室無妾媵之褻,后庭無聲樂之娛。衣服取供,輿馬取備,飲食節制,不奢不約,官給費用,隨手消盡。樂學不倦,清素節約,自一時之儀表也。”

一頁風云散,變幻了時空。三國那場璀璨的焰火早已風煙俱凈,塵埃落定。但那些永生在歷史深處的英雄人物,卻如一顆顆明亮的星星,閃爍在天空。在這個秋日溫暖的午后,我獨自徘徊在姜維紀念館的圍墻外面,懷想歷史,仰望風景。姜維用他的生命詮釋了“士為知己者死”的精神和內涵,至今有著斷然的清絕和令人不敢逼視的風雅。 |