“過(guò)去我們上大學(xué)的時(shí)候,班里農(nóng)村的孩子幾乎占到80%,甚至還要高,現(xiàn)在不同了,農(nóng)村學(xué)生的比重下降了。這是我常想的一件事情。”1月初,新華社播發(fā)了國(guó)務(wù)院總理溫家寶的署名文章,這是文中的一句話。

此言一出,激起了無(wú)數(shù)人心中的漣漪。

華南師范大學(xué)人才測(cè)評(píng)與考試研究所所長(zhǎng)張敏強(qiáng)說(shuō),10年前他已在中山大學(xué)做過(guò)不完全的調(diào)查,“當(dāng)時(shí)城市大學(xué)生已占90%,現(xiàn)在估計(jì)只會(huì)更多。”

“從兒子讀高中起,我就要借貸付學(xué)費(fèi)了,大學(xué)……”廣東德慶縣馬圩鎮(zhèn)榮村的村干部老戴感嘆。

現(xiàn)實(shí)遠(yuǎn)不止此。當(dāng)了18年中學(xué)教師的楊明偉說(shuō),在他執(zhí)教的縣一級(jí)中學(xué)里,每年只有25%的初中生會(huì)選擇上重點(diǎn)高中考大學(xué),而18年前這個(gè)比例是60%。

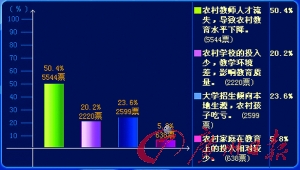

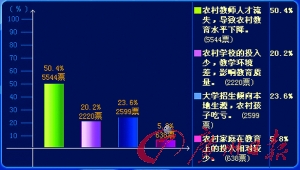

“這是一個(gè)很有意思的議題。”廣東省社科院社會(huì)學(xué)與人口學(xué)研究所所長(zhǎng)鄭梓楨表示,但在廣東社科課題研究中處于“未完成”狀態(tài)。連日來(lái),本報(bào)記者著手開(kāi)展了目前農(nóng)村生源在高校中所占比重的深入調(diào)查,以求探詢每年擠入高校大門的千軍萬(wàn)馬中,農(nóng)村孩子的腳步為何逐漸遲疑。

文/本報(bào)記者邱瑞賢

通訊員楊明偉

圖/本報(bào)記者杜江(署名除外)

本版金語(yǔ)

“很多人說(shuō),粵北粵西等地區(qū)的中學(xué)就是珠三角的師資培訓(xùn)地,一冒尖就往外跑。”

“本來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展了,農(nóng)民收入逐步提高了,農(nóng)村孩子上學(xué)的機(jī)會(huì)多了,但是他們上高職、上大學(xué)的比重卻下降了。”在廣東,總理的這句話到底是否符合實(shí)情?

無(wú)論今昔,孩子們都從自家起步。未作刻意篩選,上周本報(bào)記者著手調(diào)查的是粵西一條最普通不過(guò)的村莊。

兒子剛讀上高中

老爸就開(kāi)始借貸

德慶縣馬圩鎮(zhèn),隱藏在一條省級(jí)公路的旁邊。時(shí)值砂糖橘的搶收季節(jié),路旁雜亂地?fù)頂D著一個(gè)又一個(gè)臨時(shí)的交易帳篷。昏暗的光線里,布滿了為這些果實(shí)忙亂不堪卻心情煩躁的當(dāng)?shù)馗鞔遛r(nóng)民,他們希冀著在迎春年果市場(chǎng)做最后一搏。學(xué)校早已放假,各家各戶賦閑在家的孩子們被大人們帶領(lǐng)著,也投入了這場(chǎng)生死攸關(guān)的“戰(zhàn)斗”。

但是繁忙并不意味著豐收,“一窩蜂”的種植沒(méi)有帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)收益。交易市場(chǎng)內(nèi)外,到處傾瀉著因?yàn)閬?lái)不及出售而腐爛的橘子堆。在距離鎮(zhèn)政府不到5公里的榮村,村委會(huì)副主任戴兆楷一臉灰暗,“我種了十幾畝橘子,辛辛苦苦一年,現(xiàn)在算算,賣掉這些橘子還要虧十多萬(wàn)元。”

老戴的寶貝兒子去年考上了縣城最好的中學(xué)香山中學(xué)。“450人考中了90人,我兒子排30名。”言語(yǔ)之間他頗感自豪,并早早已經(jīng)打探清楚,這所中學(xué)的學(xué)生每年能考到大專以上院校的比例是1/2左右。

按照老戴兒子的成績(jī)來(lái)看,考上大學(xué)并不難,然而能不能上卻似乎是另一回事。“不瞞你說(shuō),我雖然是個(gè)村干部,一個(gè)月的工資也就300元,這個(gè)錢連兒子在縣城中學(xué)讀高中一個(gè)月的伙食費(fèi)都不夠。”老戴兒子在香山中學(xué)的學(xué)費(fèi)是每個(gè)學(xué)期1050元,“我們靠借貸交上的”。

但他表示,榮村在德慶還不是最窮的村,“也就中等水平左右”。“每個(gè)村民每年的收入不到4000元,連吃飯都很緊張,孩子上大學(xué)不借錢是不可能的了。”由于沒(méi)有太多可供創(chuàng)收的環(huán)境條件,目前該村的村民主要靠務(wù)農(nóng)為生,幾年前風(fēng)光的砂糖橘種植現(xiàn)在已成了“雞肋”,各地一哄而上造成了惡性競(jìng)爭(zhēng),“現(xiàn)在我們批發(fā)價(jià)格才0.8元一斤,成本都收不回來(lái)。”整個(gè)村子去年最大的一筆集體收入來(lái)于租地,僅9000元。

“供不起,這是最實(shí)際的原因,有錢誰(shuí)不想供大學(xué)生,但是有實(shí)際困難啊。”老戴并不承認(rèn)村里這些年考上大學(xué)的孩子數(shù)量比過(guò)去減少,“因?yàn)樯鐣?huì)進(jìn)步,孩子們的素質(zhì)比過(guò)去有所提高,這些年村里每年都有兩三個(gè)考上重點(diǎn)本科。但是能不能讀上,客觀困難還是存在,我一個(gè)親戚的孩子,單親,去年考上了也沒(méi)法讀,先打工,后當(dāng)兵去了。這在農(nóng)村很正常。”

兩年前,在教育部主辦的“高校可持續(xù)發(fā)管理論壇”上,專家們提出“一個(gè)農(nóng)民13年純收入才能供得起一個(gè)大學(xué)生4年花費(fèi)”,如今依然是這樣。

老戴說(shuō),兒子的爭(zhēng)氣多少給了他很強(qiáng)大的精神支撐。在兒子就讀的馬圩鎮(zhèn)中學(xué)里,招收的是全鎮(zhèn)各個(gè)村辦小學(xué)自然升讀的孩子,“9年義務(wù)教育階段,初中是全升的”。每一年,這所中學(xué)招收的初中生有450人左右,“畢業(yè)時(shí)其中70%以上會(huì)出去打工,大約30%會(huì)上高中。”具體到老戴兒子這一屆,考上縣高中的一共90人左右,其余的360多名孩子全部分流。

“我們村只能算中等狀況。”老戴一再?gòu)?qiáng)調(diào)這一點(diǎn)。在馬圩鎮(zhèn)另一個(gè)村誥贈(zèng)村的思落小組,村民大約有350人。在鄰鎮(zhèn)官圩鎮(zhèn)沙旁中學(xué)任教的教師梁永波分外留意村民的狀況。對(duì)于大學(xué)生有沒(méi)有逐漸減少這個(gè)話題,他格外有興趣。

“上個(gè)世紀(jì)90年代,那時(shí)大學(xué)生就業(yè)還比較吃香,村里都使勁培養(yǎng)大學(xué)生,才幾百人的村民小組每年都有七八個(gè)大學(xué)生冒出來(lái),最厲害的出國(guó)留學(xué)去了。”梁永波回憶,那是村里歷史上最輝煌的幾年。“但是從2003年開(kāi)始到現(xiàn)在,一直都沒(méi)怎么聽(tīng)到有大學(xué)生出來(lái)了,我只聽(tīng)說(shuō)2006年有一個(gè)考上了廣東商學(xué)院。”

“主要是出路不好。”梁永波認(rèn)為,“這幾年村里每年都有五六個(gè)孩子初中畢業(yè),其中有三四個(gè)選擇讀技校,有兩三個(gè)被家里安排去種水果,基本上沒(méi)有孩子會(huì)選擇讀高中,不讀高中,自然就不可能讀大學(xué)。” 本新聞共 2頁(yè),當(dāng)前在第 01頁(yè) 0102

|

打印本頁(yè)

打印本頁(yè)