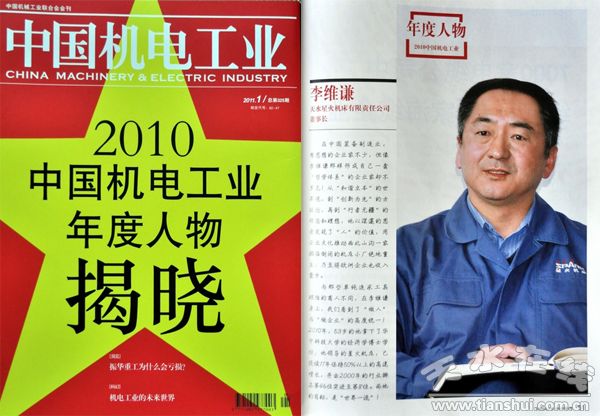

李維謙

文 | 本刊記者 夏 雪

衡量好公司的標準是什么?以色列經濟理論認為,一家好公司應能達到:當年的利潤等于四年前的銷售收入。是不是很苛刻?如果告訴你,一家來自西北山溝的中國企業做到了,你相信嗎?

十年時間,從命懸一線到異軍突起,這家企業的銷售收入增長了57倍,行業排名由46位躍升至第8位,并發展成了一家跨國公司。如果告訴你,這些不僅是靠干出來的,更是靠“想”出來的,你相信嗎?

李維謙不是空想家,星火機床不是烏托邦。然而兩年多前,在提出“造世界一流機床”的企業目標時,他卻執意要把這個計劃命名為“大躍進”,并把“超英趕美”的時間由8年縮短成了3年,用他的話來說,“八年太久,只爭朝夕”。1957年出生的李當然清楚,“大躍進”在我們的語境中意味著什么。不過在他看來,“大躍進”的思想本身并沒有錯,只是當時還不具備實現的土壤;而五十年后的今天,“我們已經有條件試一試”。

忽忽三年將至,盡管從整體上看,星火離“世界一流”仍有差距;但在某些單項上,它真的做到了世界第一。然則當初,如果仍按原定的8年時間來實施計劃,星火是不是會更從容呢?“那我們肯定不可能在這么短的時間內取得這么大的進步。”李斷言。“這就像一個想減肥3公斤的人,可能很輕松就達到了目標;而另一個想減10公斤的人,拼命努力也只減掉8公斤。看起來好像后一個人失敗了,但仔細想想,究竟誰收獲更大呢?”

所以,李維謙不怕別人說他“忽悠”。在星火,這被總結成了一條重要的指導思想,叫做“目標為王”。李常引用聯想董事長柳傳志的話闡釋之:“一個人(企業)能否成功,不在于你能做什么,而在于你想做什么。”它與其他若干理念一道,構成了星火的企業文化。

可不要小看這些所謂的“虛的東西”!在李維謙看來,星火在自身發展實踐中磨礪產生的一套企業文化,正是這家“不得天時,不占地利”的劣勢企業在殘酷的市場競爭中存活下來并戰勝對手的根本所在。而未來星火能否真正實現“世界一流”的目標,最終“也取決于我們的文化在層次上與世界頂尖公司相差多少?”

“星火文化”二三事

在走進星火的故事之前,我們先來講幾件與“星火文化”有關的事。作為引子,它們或許能引起你進一步探究的興趣。至少從星火身上,我們能非常清晰地看到,企業文化并非虛無縹緲,可有可無的東西——優秀的企業文化一旦落地,就是現實的生產力。

不講“因為……所以……”,只講“即使……也要……”

在“星火文化”的語言體系中,不準講“因為……所以……”,只能講“即使……也要……”。比如,你不能說“因為受到金融危機的影響,所以今年的任務完成不了了”,而應該說“即使受到金融危機的影響,今年也要完成任務”,二者的區別在于:前者是消極的心態,早早就為失敗埋下了伏筆,后者是積極的思維,才有可能為勝利爭取希望。這在星火還有很多直觀的說法,像“不說熊話”、“沒辦法就是沒本事”、“成功者找方法,失敗者找理由”、“發現不了問題是失職,解決不了問題是無能”等等。2002年底,星火提出了第二年產值、銷售雙過億的目標,一些“仗義執言者”以“務實”的面目斷言“絕無可能”,因為工廠的設計產能才5000萬元,怎么可能做出1個億來。李維謙對“不可能”深惡痛絕——這個詞一出口,就堵住了所有通往成功的道路。“他們把生產系統看成是封閉的,于是不再找方法,結果只能是‘不可能’;事實上如果換一個思路,把生產系統看成是開放的,情況就會不同。”通過整合社會協作資源,星火有效地解決了產能不足的問題,2003年大大超額完成了產值過億的任務。

人類第一臺先進機床是從天上掉下來的嗎?

作為一家三線企業,星火常常是在很多條件都不具備的情況下發展企業。長期以來,人們一直抱有“落后地區難以發展先進制造業”的思想,這給星火開發高(高技術、高附加值)、大(難度大)、精(精密)產品戰略的實施帶來了嚴重障礙。“我們的生產設備這么落后,怎么可能造出先進的機床來?”反對者振振有詞——這又是一個“不可能”。針對這樣的認識,李維謙提出了“進化”的制造思想:如果說先進機床只能用先進裝備來制造,那么,人類第一臺先進機床難道是從天上掉下來的?顯然也是用落后設備造出來的!因此,地處西北的星火用落后的設備,通過專有知識技能和特殊工藝,一樣可以造出先進的機床來。事實證明,星火做到了。由于在業內率先進行產品結構調整,使它在后來的市場競爭中贏得了先機。

世界上沒有誰來都搞不好的企業

“星火文化”不單改變了星火。從2002年起,星火先后向天水長城果汁廠、天水鍛壓機床廠、天水紅山試驗機廠和蘭州機床廠輸出人才,這四個廠的一把手均來自星火,且后三廠僅去了一個人。在此之前,上述四廠的經營業績長期在低位徘徊;而更換一把手后,很快竟都奇跡般地達到了過去難以想象的水平。比如,星火機床公司常務副總經理張宇震于2007年1月出任蘭州機床廠總經理,此前十年,蘭機的銷售收入最高也沒有超過5000萬元,而在張履新后的第二年,即2008年,這個數字歷史性地突破了1.4億元;類似地,星火機床公司總經理助理張寶山于2006年10月出任紅山試驗機廠董事長,此前十年,該廠銷售收入的最好水平不足3000萬元,但到2008年竟達到了7500萬元。還是原來那些人,還是原來那些廠房和設備,只不過多了一個人——一個“點火”的人,企業就產生了如此巨大的進步。李維謙認為,這就是企業文化的威力。

“人與人最大的差別在哪里?”有一次,李維謙向他的技術人員發問,“是體力嗎?是智力嗎?還是運氣?我看都不是。人與人最大的差別是理念上的差別。企業也一樣。”然后他套用“毛主席語錄”勉勵他們說:“我們企業就像一顆原子彈,一旦爆炸,就會釋放出巨大的能量。我們能夠做到以前從未做過的事情。”

星火就是這樣一路走來。

起步維艱

始建于1967年的星火機床廠是由沈陽第一機床廠內遷甘肅天水的三線企業。在計劃經濟年代,我國機床行業有所謂“十八羅漢”的說法,意指業內18家重點骨干企業,沈一機即其中之一;而每個“羅漢”又都有一家對應的內遷廠,俗稱“小十八羅漢”。作為“小羅漢”的星火日子過得雖不紅火,倒也安穩。但進入上個世紀90年代,受市場經濟大潮的沖擊以及行業不景氣的影響,星火的境況每況愈下,到1996年李維謙接任廠長時,已是負債累累,瀕臨倒閉。

李是搞技術出身。1982年從甘肅工業大學機械制造專業畢業后,被分配到星火廠當設計員。1993年,36歲即被提撥為總工程師。三年后又被任命為廠長。職工們對他寄予了很高的期望,大家認為一個懂技術的人當廠長,這下廠子有救了;沒想到李一上任就開始停發工資,最長的一次,竟72天沒有開資。

當時星火困難到什么程度?李維謙說,可以用三個“兩千多”來形容:一是有兩千多人,二是銷售收入僅兩千多萬,最慘的時候只有1800多萬,三是人均年收入兩千多元。職工們需要不時到農村的親戚家借米借面才能維持生計,甚至作為廠長的李維謙也接受過親戚的接濟。為了省錢,星火的生活區白天停電,晚上停水,冬天只在夜里供兩小時暖氣,不為保暖,只求別把老人小孩凍壞。巨大的壓力之下,李維謙陷入了長達8個月的失眠,他的心臟發生早搏,嚴重時一分鐘停跳七八下,有時還會間歇性失憶,見到每天一起上班的同事,竟想不起叫什么名字。

沒資金、沒人才、沒產品、沒市場,但李維謙卻在內部講,星火最缺的不是這些,而是信心。只要有了信心,沒資金我們可以有政策,沒人才我們可以自己培養,沒產品我們可以研發新產品,沒市場就用新產品打開市場。他進而提出了星火發展的“三步走”:第一步是生存,第二步是發展,第三步是建設星火大家園。按照他的構想,“星火大家園”不僅要物質豐富,而且要精神充實,實現物質、精神的雙豐收。職工們聽起來像共產主義理想一樣遙遠。“但傳遞給他們的是信心和希望。”(后來李維謙總結出了星火的“信心文化”。他說這個世界上什么樣的人都有成功的,男的、女的,美的、丑的,內向的、外向的……但他們都有一個共同點,就是自信。星火之所以能取得今天的成績,可以說有很多因素,但匯集到一條,就是信心。困難時期星火人講“決不棄船逃生”,后來又提出“永不抱怨,永不放棄,永不言敗”的“三永”精神,并且反復向員工灌輸“只要你說自己行,不行也行”,等等,都是星火“信心文化”的體現。溫家寶總理在金融危機來臨時提出“信心比黃金(1356.70,-5.80,-0.43%)更重要”,在李看來,這句看似簡單的話,抵得上一篇超級的博士論文。)

而在生存階段,星火的目標只有一個——活下來。“留得青山在,不怕沒柴燒。只要企業不關門、不倒閉,職工不凍死、餓死,星火就有東山再起的可能。”李維謙采取的辦法是“分路突圍”,8個車間都自己出去找活干,掙來的錢跟廠里三七開,再用這三成來養活研發、行政、后勤等人員。一次開職代會,有職工向李維謙反映,生活區里有30多輛機動車,每天早上很早就發動,嚴重干擾了大家的休息,要求廠里管一管。李的答復是“不能管”,因為“現在有些職工就指這臺車活著”。

情勢如此艱難,有人建議“盤活資產”,把“沒用的設備”賣掉,李維謙不同意;有人想讓鑄造車間獨立出去,甩掉“包袱”,李以“鑄造是機床生產的第一道工序”為由,堅持要保存下來;李還拒絕在“減員增效”中讓一半人下崗,而是讓部分職工輪崗,這樣職工給家里也好交待。他說:“只要有人、有廠房、有設備,星火的復興就有希望。”在苦苦支撐的同時,星火始終沒有忘記為未來積蓄力量:一方面,通過實行漸進式的改革,星火逐步完善了分配制度和組織機構,建立起適應市場的快速反應機制;另一方面,全力開發新產品,提前為行業的復蘇做好準備。

1999年前5個月,星火才干了432萬元產值,全部用來發工資都不夠。奄奄一息的星火已到了山窮水盡的地步。此時,走在隊伍最前面的李維謙已經看到了曙光;生死關頭,他召開了一次全廠班組長以上人員參加的“誓師大會”,告訴大家“現在是黎明前的黑暗”,號召大家“再堅持一下,爭取最后的勝利”。(在記者到星火采訪的幾天中,李多次提到毛澤東在《抗日游擊戰爭的戰略問題》中的一句話:往往有這種情形,有利的情況和主動的恢復,產生于“再堅持一下”的努力之中。他說,這是至理名言。)為了加快新產品的設計速度,星火在征得職工同意后,停發了一點有限的工資,用這些錢上了一套計算機輔助設計(CAD)系統。李維謙向職工們承諾:“現在不發工資,是為了將來能發工資。”(同樣的句式李后來曾多次使用。當需要資金滾動投入擴大生產規模時,他說:“現在少發工資,是為了將來多發工資。”當對有限的資本進行運作實施海外并購時,他又說:“現在暫時不分紅,是為了以后多分紅。”李維謙是在忽悠員工嗎?他自己笑稱“你認為是忽悠,那就是忽悠;但時間很快就能作出檢驗,你說的話是不是一條一條都兌現了?”)

當年,星火提出了“通過三年時間使銷售收入達到4000萬元以上,利潤保平,徹底扭虧”的任務。這在很多人看來已經是難以企及的目標。但后來的形勢表明,甚至連李維謙對市場回暖速度的估計也保守了。2000年初,剛過完春節,星火廠門口就掛出了“大干四季度,實現4000萬”的火紅橫幅!

跨越發展

多年來,李維謙養成了一個習慣:每個月都要認真研讀全國機床協會發布的行業統計報表。這些報表之于他,就如同指戰員的軍事地圖:他每每從枯燥的數字背后發現市場興衰、產品流變的蛛絲馬跡,從而為星火的發展指明道路。這樣說沒有絲毫夸張的意思。在機床行業,星火的產品結構調整之所以走得這么早,就多少跟他的這個習慣有關。

翻開2000年的報表時,李維謙的心情并不輕松——盡管這一年,星火完成銷售收入3348萬元,如愿摘掉了長達5年連續虧損的帽子。這不僅是因為一些過去不如星火的機床廠,現在已經跑到了星火的前面;更主要的是,他發現一家跟星火一樣生產大中型車床的企業,銷售收入是星火的一倍,也不過剛剛保平。這會不會是星火未來的命運?與此同時,他注意到另一家生產重型機床的企業,規模跟星火差不多,卻輕松實現了贏利。這讓他更堅定了心中的一個想法:星火必須擠一塊重型的市場才能有所作為。而此前,也是在研讀報表時,李維謙就發現上述重型機床廠是國內7家重型廠中效益最好的,其主打產品為軋輥磨床。再一了解,軋輥磨床市場潛力很大,大部分還依靠進口,李遂萌發了研制軋輥磨床的念頭。

做重型車床,大家能理解,星火就是搞車床出身的;但做軋輥磨床,很多人認為“不靠譜”。“軋輥磨床精度要求太高,”他們說,“而且,從來沒聽說過生產車床的廠家能生產磨床。這事想都別想!”可李維謙并不這么看。在他眼中,根本就不存在這種門戶之見。“你們看到的機床,分為車床、銑床、刨床、磨床、鉆床、鏜床,而我看到的只不過是一個‘圓’和一條‘直線’。”他這樣說服反對者,“比如,車床就是工件做旋轉(圓)運動,車刀做直線運動;銑床就是工件做直線運動,銑刀在旋轉運動的同時也直線運動;磨床呢,就是工件做直線運動,磨具在旋轉運動的同時也直線運動……一切機床,歸根到底都是一個‘圓’和一條‘直線’運動的復合,軋輥磨床當然也不例外。所以,我們能做好車床,就一定能做好磨床。”(你可能已經注意到了,李維謙非常擅長采用形而上的方式來解決企業發展中產生的認識問題,從而達到統一思想、凝聚人心的目的。一個“圓”、一個“直”的提出,不單是把復雜的問題簡單化了,消除了大家的畏難情緒;更重要的是“從根本上解放了技術人員的思想,令他們敢干敢試,敢于深入機床設計和產品研發的‘禁區’,從而讓創新變為真正意義上的自覺行為和習慣”。李維謙說,“人往往是自己限制了自己。”)當然,涉足一個新領域,李維謙并不是不知道其中的難度,“在戰略上要藐視敵人,但在戰術上要重視敵人”,他沒有冒進,而是采取了“先修再造,以修促造”的策略。

不久,機會就來了。廣州造紙廠要維修改造一臺國外進口的軋輥磨床,聞訊后,李維謙連夜坐火車,在大年除夕夜前趕到了廣州,要求參加投標。對方負責人被他的誠意打動了。(在星火,多年來形成了這樣一個傳統:書記主內,管生產;老總主外,跑市場。直到今天,凡是重要項目的招投標,李維謙都會親自參加。這樣做有什么好處?他開玩笑說就像“田忌賽馬”:如果別人派的是副總或者中層,甚至是普通工程師來投標,而我們出的是一把手,以我之上馬對彼之中馬、下馬,當然是我們的贏面大。)在5月份舉行的招標會上,廣州造紙廠首先向星火發來了邀請。李維謙帶領技術人員再次南下。此時的廣州天氣已經很熱。他們在一個沒空調、沒風扇的小招待所的房間里,光著膀子流著汗,連續工作了三天三夜,拿出了維修改造方案。當廣州造紙廠的那位負責人看到他們工作時的情景時,又一次被感動了。

最終,星火贏得了該項目,并圓滿完成了任務。有了第一臺的成功,再加上廣州造紙廠的推薦,星火接著又大修了7臺不同國家生產的軋輥磨床;在這個過程中,他們逐步摸清了世界先進軋輥磨床的第一手技術資料,并積累了設計經驗,鍛煉了研發隊伍。2002年,在攻克了幾十個關鍵技術難題之后,星火終于推出了自己的大型數控精密軋輥磨床,價格僅為進口產品的三分之一,一炮在市場上打響,當年即承接合同2000多萬元,并被列為國家重點新產品。至今,軋輥磨床與大型數控車床、端面車床一起,形成了星火的三大拳頭產品。

2002年年中,形勢喜人。星火年初提出的7000萬元目標,看上去已經有些眉目。這意味著它將超越自己的歷史最好水平。一種滿足感油然而生。李維謙突然警覺:勒緊褲腰帶苦熬了這么多年,好不容易鼓起來的干勁會不會隨著情況的好轉而開始松懈?9月底,在公司的經濟工作會議上,他以“七千萬太少,一個億不多”為題,提出了星火“如何給自己定位”的問題。“我們是干到7000萬、1個億就沾沾自喜,還是要繼續發展?”他循循善誘地對大家講,“現在機床行業過億的企業已有16家——過億也就是一千多萬美金的概念,一千多萬美金,國外幾十個人就干了。所以,以后不要再說什么歷史最高水平。星火地處山溝,但我們的思想要跳出山溝,要站得高一些,看得遠一些。”他同時指出,衡量企業發展,“不能老用百分比的觀點,今年增長百分之幾,明年增長百分之幾。百分比是牛頓力學的觀點。世界發展到今天,已經進入量子力學時代,講的是‘測不準’原理,要超常規發展,跨越式發展。因此,我們的目標不能太小。”(此后,當訂單越來越多,員工們需要加班加點才能干完,針對“星火已經超負荷運行了”、“能力到頭了”等說法,李維謙又提出“目標比領導更重要”,號召大家“挖掘潛能”、“挑戰極限”;當星火人均年收入達到1.5萬元,面對有的員工“掙了些錢,干得挺累,差不多就行了”的思想,李維謙則反復強調“不能小富即安,還要加快發展”。“如果我們不能搶抓機遇,不提出一個合理的目標,就會喪失發展的機會。”他說,“最終‘建設星火大家園’也將變成一句空話。”。但顯然,在李維謙看來,所謂“合理的目標”,通常都是適度超前的。)

從2003年起,伴隨機床行業又一個景氣周期的到來,星火邁入了高速發展階段。2003年,星火實現銷售收入1.35億元,李維謙隨即提出了3.5億元的目標(這個目標到2006年才實現);2004年,星火行業排名第25位,李維謙則早早宣布“要躋身機床行業‘十八羅漢’”;2007年,星火終于進入行業前18名(第17位),李維謙又喊出“‘十八羅漢’不是我們的目標,‘八大金剛’擋不住我們前進的步伐”;2009年,星火邁過十億大關,李維謙的口氣更大了:“星火機床今天的進步,就是中國機床的進步;星火機床明天的進步,將是世界機床的進步”。省里一位領導來星火考察,聽完李維謙慷慨激昂的匯報,有些吃驚地對他說:“李總,見過會忽悠的(企業家),但沒見過你這么能忽悠的!”

“中國人講‘心想事成’,你想都不想,事情怎么能成?”坐在記者對面的李維謙語氣堅定地說,“我們提出星火要做‘世界一流’,可能有的人認為差遠了,現在還存在著這樣那樣的問題;但是不要緊,現在‘能不能’并不重要,重要的是現在‘想不想’。現在想了,你才會朝這個方向努力,三年不行五年,五年不行十年,我們一定能實現這個目標。”

行者無疆

拿著2010年3月星火同仁在法國里昂火車站的一張合影,李維謙端詳良久,一時感慨萬千——當年誰能想象,一家山溝里瀕臨倒閉的中國企業,現在竟然走向世界,將歐洲企業收入囊中?誰又能相信,這家曾在國內排不上號的機床小廠,如今已晉身臥式車床的全球老大?

企業“牛”了以后,各種論壇、會議便紛紛找上門來。你會發現,每次出席這些活動,李維謙的演講往往都離不開一個話題,那就是企業文化。“我們的基礎這么差,地理位置也不好,每采購一件原材料,每發運一臺產品,成本都比別人高,我們靠什么生存下來,并發展壯大?”他對《中國機電工業》說,“靠的就是‘文化治企,理念致勝’。”

早在2002年,星火就總結提煉了“和諧立本,創新為先,行者無疆”三句話作為企業的經營理念。李維謙指出,它們看似簡單,但絕非空洞的口號,而是星火人在篳路襤褸的發展過程中,基于“活下來”的極度渴望,“活得好”的不懈追求,以及“活得更好”的美好向往而發諸內心的感悟!同時,通過獨具星火特色的口語化的文化體系,它們又很容易轉化為每一個員工的自覺行為和習慣。

比如,“和諧立本”就是對星火一系列“說法”的歸納和升華。它首先體現的是人與人的和諧。針對早期星火矛盾重重、人心渙散的局面,李維謙提出了“有話講在當面”、“不搞階級斗爭”、“把人當人,把事當事”;他發現干部中存在著互相拆臺的惡習,又提出“后任不罵前任,副職不倒正職”;改制中,星火講“真情到永遠,友情相陪伴”、“不讓一個職工掉隊”;在內部,李維謙提倡“陽光心態,永不抱怨”,他常跟員工講,抱怨是一種毒素,會侵害你的人生,抱怨越多,生活越苦。“和諧”也不僅針對人與人,還包括物與物。在沒有上重型機床之前,星火在配備了50噸天車的廠房里生產3噸的小床子,李維謙指出這是“大馬拉小車”,不和諧,大馬應該拉大車——這成為星火決定搞重型的因素之一。此外,“人盡其才,物盡其用”,講的是人與事、物與事的和諧;“不對市場說不”,講的是企業與市場的和諧;“外圓內方”,講的是企業與社會的和諧,等等。(在李維謙看來,和諧是企業經營中的美學思維,“和諧立本”比之于“以人為本”,更全面、更準確、更清晰地總結了星火走過的道路,如今已成為指導星火日常工作實踐的法寶之一。同樣,“創新為先”、“行者無疆”也具有這樣的作用。像“行者無疆”,并不單指企業的發展目標而言,“精益生產講持續改進,產品質量的提升是沒有盡頭的;我們在生產中講‘行者無疆’。”李稱,“‘行者無疆’要求每一個星火人‘永遠視今天為落后’,一定要講精益求精,不能講差不多——差不多的文化只會害了星火。”)