開欄的話

改革開放30年來,我市的經濟社會發生了翻天覆地的變化,為了回顧、總結、再現、印證這些變化,本報自即日起,推出“經典天水——紀念改革開放30周年”專欄,講成就、論經驗、談感受。在回溯天水改革開放的歷程中,集中報道30年來對我市經濟社會發展有重要影響和標志性意義的事件和工作。

交通鋪就經濟發展“高速路”

——改革開放三十年我市交通發展紀實

天水日報記者 王玉國 楊璟

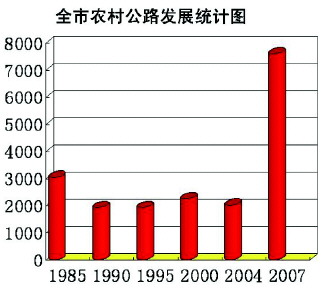

年(單位:公里)

從坑坑洼洼的黃土小路到日行千里四通八達的高速公路,從單一的公交線路到遍布城區的公交網,從以步代行到騎上飛鴿牌自行車再到開上私家車,人們出行方式的變化,見證了改革開放30年來的偉大成果,也是我市交通發展的一個縮影。

(配圖:天水在線)

家住麥積區中灘鎮劉陽村的一位村民在接受記者采訪時回憶說,“十年前,要去一趟城里,得走二十里路,趕到渭南火車站,才能去,現在可不一樣了,家門口開往麥積的中巴車,一天就有十來趟,真是方便極了!”

家住麥積區二十里鋪的王大媽談起交通大變化時,更是眉飛色舞:“以前,出門只能靠兩條腿步行,要是遇個急事兒,就得去擠公交車,現在,出門打的,公交車線路也多,真是既方便也快捷。”她還說:“兒子今年買了私家車,經常帶我們老兩口出去游。現在,天水機場也通航了,坐飛機更省時間了。”

正是這些出行方式的變化,見證了我市交通發展的大變化。

記者從市交通局了解到,改革開放30年來,我市公路建設主要經歷了六個階段,一是從1978年到1985年的恢復階段。其間,相繼對天(水)北(道)、定(西)天(水)等10多條公路進行了改造,共投入資金1685萬元,這較大程度地提高了我市通往周邊地區的行車能力。二是從1986年到1990年“七五”期間的貧困山區公路建設,相繼新建通鄉公路500公里,改造通鄉公路277公里,新建橋梁60座2073米,新建和改建等級公路11條,共完成投資3365萬元,使我市貧困山區的交通條件得到了極大改善;三是從1991年到1995年“八五”期間的路網完善和高等級公路建設;四是從1996年到2000年“九五”期間全方位、大規模開展交通基礎設施建設。搶抓國家大規模國道建設的機遇,利用民辦公助、以工代賑、國債投資等形式,實施了多層次地方道路建設,有重點地進行了“出口路”、“經濟路”為主的公路建設;五是從2001年到2004年“十五”期間借西部大開發機遇,全市交通基礎設施建設進入高速發展期,公路建設全面開花。同時,共爭取天水公路運輸服務中心、武山汽車站、甘谷貨運站、市公交總站、天水汽車總站改造、西湖汽車站改造等10個項目,總建設規模5000萬元。六是從2004年至2007年“十一五”期間開始大規模高速公路和農村公路建設。在進行寶天、天定高速公路建設的同時,農村戰備公路、通鄉油路、通村油路建設步伐也進一步加快,廣大農村交通條件得到了翻天覆地的改變。

市交通局負責人告訴記者,截至2007年底,全市公路通車總里程達到8403.9公里,公路網密度達58公里/百平方公里,萬人占有公路里程24公里。全市所有鄉鎮實現了通班車,行政村通班車率達88%。境內由寶天、天定、寶天高速公路市區過境段組成的橫貫東西的高速大通道正在加緊施工,天水境內東西向主骨架公路高速化指日可待;縱連天水南北的石堰至天水、天水至平涼高速公路項目前期工作正在抓緊進行,將于“十一五”末至“十二五”期間開工建設;縣(區)與縣(區)之間及其與周邊地區的連接公路實現了三級以上公路連接,各縣(區)區域內的主骨架公路正在向全部通油路目標邁進。

沐浴著改革開放的春風,30年來,一個由通而暢,由暢而成網的集公路、鐵路、航空三位一體的,四通八達、流暢快捷、功能齊全的綜合交通體系正在我市逐步實現,全市人民也將更加充分地享受方便、快捷出行的快樂。