“二月二,龍?zhí)ь^,家家鍋里炒豆豆。”

民謠一唱,天水人又開始過節(jié)了。

二月二,不是什么大的節(jié)日,但在天水這片古老的土地上,這一天承載著深厚的文化底蘊(yùn)和豐富的民俗記憶。對天水人來說,這一天不僅是春天的序章,更是農(nóng)耕文化的生動注腳。

在二月二來臨之際,記者走進(jìn)天水的街頭巷尾,聆聽那些關(guān)于二月二的溫暖故事,感受歲月長河中那些不曾褪色的民俗畫卷。

一

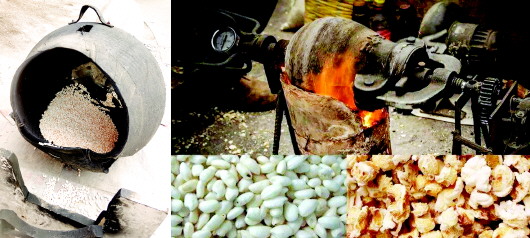

“二月二這天,秦安縣劉坪村的炊煙比以往任何時(shí)候都升起得早。”56歲的劉來定告訴記者,每年二月二天還沒大亮,他的妻子便早早地站在灶臺前,專注地忙碌起來。鐵鍋里,黃豆在油與火的交融下歡快地蹦跳,發(fā)出“噼里啪啦”的聲響,濃郁的豆香瞬間彌漫整個(gè)屋子。

“小時(shí)候,最盼著二月二的到來。一到那天,天還沒亮透,母親就開始炒豆豆了。”劉來定回憶道,他的眼神中滿是童年的純真與快樂。“等豆子晾涼,就是我最興奮的時(shí)候。我麻溜地找來針線,迫不及待地開啟我的‘串豆大業(yè)’。一顆一顆,小心翼翼地把豆子串到線上,每串一顆,都像是把一份珍貴的快樂珍藏起來。”劉來定一邊說,一邊用手比劃著當(dāng)年串豆子的動作,仿佛又回到了那個(gè)無憂無慮的童年。

串好的豆串,劉來定像寶貝似的掛在脖子上,然后雄赳赳氣昂昂地跑出去找小伙伴。“我們在街巷里你追我趕,豆串隨著大家的步伐晃來晃去,發(fā)出‘沙沙’的聲音,那聲音就像一曲專屬我們的童年樂章。”如今,時(shí)光匆匆,那些掛著豆串奔跑的日子早已遠(yuǎn)去,但每次回想起來,劉來定的心里還是暖烘烘的,滿是對那段純真童年的懷念。

二

在天水,二月二的民俗遠(yuǎn)不止炒豆子這一種。這一天,人們還會“打灰簸箕”,用草木灰沿墻角撒下,寓意著驅(qū)蟲避害,祈求豐收。這種習(xí)俗的背后,是古人對自然規(guī)律的深刻理解和巧妙利用。在化學(xué)滅蟲劑傳入中國之前,草木灰便是人們消滅害蟲的天然武器。而二月二這天,人們借著青龍的名義,賦予了這一行為更深遠(yuǎn)的意義。

“二月二,龍?zhí)ь^,虼蚤蟣子都抬頭。你莫抬頭,要抬頭,一簸箕打到灰里頭。”這天,人們一邊撒著草木灰,一邊念叨著這樣的俗語,仿佛那些害蟲真的會被這簡單的儀式驅(qū)趕得無影無蹤。這種看似簡單的民俗行為,背后蘊(yùn)含著古人對自然的敬畏和對生活的智慧。

在天水民俗專家李子偉看來,二月二的民俗意義遠(yuǎn)不止于此。“二月二又叫春農(nóng)節(jié),這個(gè)節(jié)日在諸多的中國歲時(shí)節(jié)日中,最有實(shí)際的意義與價(jià)值。”李子偉告訴記者,農(nóng)的繁體字是“農(nóng)”,上部象征龍頭,下邊是“辰”字,辰即龍。“一個(gè)龍頭與一個(gè)辰字組合成一個(gè)‘農(nóng)’字,明確地告訴人們,二月二龍?zhí)Я祟^,該是農(nóng)人開始耕種的時(shí)候了。”這些民俗事象及沉淀在文字中的深意,正是二月二原始意義的生動體現(xiàn)。

三

而在張家川縣恭門鎮(zhèn)付川村,二月二的金佛寺廟會更是熱鬧非凡。這個(gè)歷史悠久的廟會,在過去電影、電視尚未普及時(shí),就已遠(yuǎn)近聞名。

“每年農(nóng)歷二月二,金佛寺周邊村子的村民都會組織大型的‘迎飯’活動,并且還有唱大戲、馬社火、舞獅、秧歌等表演,祈求四季平安,風(fēng)調(diào)雨順,國泰民安。”72歲的張家川縣恭門鎮(zhèn)原文化站站長王成科,回憶起當(dāng)年的廟會,依舊神采飛揚(yáng)。“恭門鎮(zhèn)付川村的廟會已熱鬧了百年,戲臺前人頭攢動,秦腔吼得震天響。”

“二月二天沒亮,心靈手巧的女人們就聚在一起準(zhǔn)備恭飯了,她們用水果、蔬菜、油炸面食為主材料,經(jīng)過精心搭配,做出的恭飯跟藝術(shù)品一樣。而另一邊,扮社火的隊(duì)伍在凌晨就開始化妝,社火有馬社火、高蹺,還有舞獅和秧歌隊(duì),他們必須在上午十點(diǎn)前趕到指定地點(diǎn),參加‘迎飯’活動。‘迎飯’時(shí),接恭飯的隊(duì)伍在前,社火隊(duì)伍隨后,整個(gè)活動人數(shù)一千多人。‘迎飯’隊(duì)伍浩浩蕩蕩排成一字長龍沿公路行走,前往金佛寺。一路敲鑼打鼓,莊重而熱鬧。”在王成科老人的講述中,付川村二月二廟會的盛景,仿佛就在眼前。

“耍社火、唱大戲的廟會一過,付川人就都‘刀槍入庫、馬放南山’,開始下地種莊稼或外出打工了。”王成科說,過完二月二,付川村的年也就算過完了。

四

對于研究伏羲文化的劉復(fù)興而言,二月二的深意藏在星辰之間。

“上古時(shí)期,人們根據(jù)日月星辰的運(yùn)行軌跡和位置,把黃道附近的星象劃分為二十八組,俗稱‘二十八宿’。‘二十八宿’按照東西南北四個(gè)方向劃分為四大組,產(chǎn)生‘四象’。在東方的七個(gè)宿分別叫:角、亢、氐、房、心、尾、箕,七宿組成一個(gè)完整的龍形星象,人們稱其為‘東方蒼龍’,其中角宿代表龍角。在冬季,蒼龍七宿隱沒在北方地平線下。仲春,角宿一和角宿二從東方地平線上顯現(xiàn),這時(shí)整個(gè)蒼龍的身子還隱沒在地平線以下,只是角宿初露,所以叫‘龍?zhí)ь^’。”劉復(fù)興說,天水是八千年文化的重要發(fā)祥地,伏羲氏在這里仰觀天象,俯察地理。傳說,伏羲在卦臺山仰天法地,創(chuàng)畫八卦,所以卦臺山應(yīng)該與古人觀測天地有關(guān)系,這也是天水與二月二龍?zhí)ь^這個(gè)節(jié)日起源間的一個(gè)非常重要的遺存證明。

在天水,二月二的民俗活動豐富多彩。除了炒豆豆、打灰簸箕、趕廟會,還有“戴梭梭”的習(xí)俗。人們把炒好的豆豆用線串成各種樣式的項(xiàng)鏈,掛在小孩子的脖子上,以示吉祥。民謠說:“二月二,龍?zhí)ь^,家家鍋里炒豆豆,驚醒龍王早升騰,行云降雨保豐收。”這些民俗活動,旨在祈求普降甘霖,風(fēng)調(diào)雨順,五谷豐登。

“小時(shí)候,二月二的炒豆豆是用山上取來的干凈黃土炒制的,炒過的豆豆帶著黃土的氣息,越吃越香。”劉復(fù)興說,這種做法還有一定的藥理,《本草綱目》記載:“壁土拌炒,借土氣助脾。”另外,黃土中所含的多種微量元素,對人體也有裨益。

五

然而,隨著時(shí)間的推移,這些傳統(tǒng)民俗在年輕人的記憶中逐漸變得模糊。2000年出生的趙子怡,對二月二龍?zhí)ь^的記憶并不深厚。在她看來,這一天最深刻的記憶,不過是排著長隊(duì)理頭發(fā)。“小時(shí)候,媽媽總是告訴我,二月二這天理頭發(fā),一年都不會頭疼。”趙子怡笑著說,“雖然現(xiàn)在我知道這只是個(gè)傳說,但每次二月二,我還是會去理發(fā)店排上長長的隊(duì),也許這是一種對傳統(tǒng)的延續(xù)吧。”

盡管如此,二月二的民俗文化依然在天水這片土地上頑強(qiáng)地傳承著。它不僅是一種文化的記憶,更是一種情感的紐帶,將天水人的心緊緊相連。在歲月的長河中,這些民俗或許會逐漸演變,但其所承載的那份對生活的熱愛、對自然的敬畏、對未來的祈愿,卻永遠(yuǎn)不會褪色。

“二月二,龍?zhí)ь^,家家鍋里炒豆豆……”每當(dāng)這首民謠在天水上空響起,隴上的春,正悄無聲息地,在古老習(xí)俗與新歲期許間,抬起了頭。(□新天水·天水日報(bào)記者 徐媛 )