武山旋鼓揚(yáng)名京城

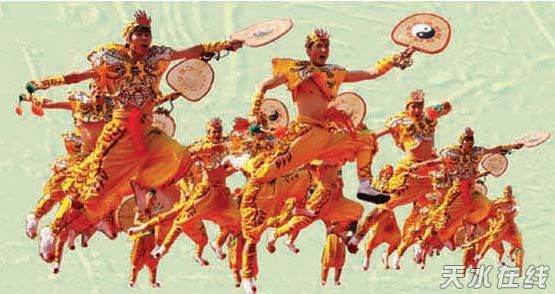

2月6日(臘月三十日),應(yīng)北京市歷代帝王廟管理處和北京市西城區(qū)文化管理委員會(huì)邀請(qǐng),武山縣組成22人的旋鼓隊(duì)進(jìn)京進(jìn)行了為期5天的交流表演。由于表演古樸雄美,異常精彩,得到了北京市歷代帝王廟管理處和西城區(qū)文化管理委員會(huì)的高度評(píng)價(jià),贏得了社會(huì)各界參觀人士的一致好評(píng),引起了北京晚報(bào)等多家報(bào)社和媒體的高度關(guān)注,各大媒體都進(jìn)行了專題采訪報(bào)道。

鼓聲驅(qū)獸

古代,武山旋鼓叫扇鼓或鼙鼓,始于漢、興于宋、盛于明。曹植《鼙舞歌》中有“樂(lè)人舞鼙鼓,百官雷林贊若驚”之句,扇鼓形似扇、又似芭蕉,邊以鐵鑄成,面蒙去毛羊皮,手柄“硬三環(huán)套小九環(huán)”,成“九連環(huán)”。鼓槌用皮條編擰而成,并套纏花紋纓穗。打鼓時(shí),鼓手頭戴六瓣青白小帽,身穿赤膀圍兜,外套羊皮馬甲,腿穿燈籠褲,腳蹬麻線鞋,身背三色小旗,由幾十甚至幾百人的鼓隊(duì),圍繞高五丈、頂有仙女騎鶴、中纏蟒蛇;吊有串串花團(tuán),圍有八仙、二十四孝、福祿壽等花紙圈幡,鼓手左手舉鼓,右手執(zhí)鞭、邊舞邊打,鼓聲鏗鏘、墜環(huán)“嚓嚓”。傳說(shuō)古時(shí),武山森林茂密、狼群出沒(méi)、惡獸成群,農(nóng)歷四五月份,狼群正出天花,鄉(xiāng)民集結(jié)打鼓,鼓聲震天撼地,震死狼仔、轟跑野獸,從而形成了武山旋鼓。

鼓祭天地

近代,武山旋鼓的表演風(fēng)格,已形成了獨(dú)特的一條長(zhǎng)蛇、二龍戲珠、三英戰(zhàn)呂、四馬投唐、五虎群羊、六駕迷魂、七進(jìn)七出、八龍扭絲、九宮八卦、十面埋伏等十大陣,在陣中融入獅子滾繡球、太子游四門、白馬分鬃、煙霧繞頂、鳳凰三點(diǎn)頭、寶貴不斷頭、三樁編芭子、三齊王亂點(diǎn)兵等套路。在表演上靈活自如,有收有放,張馳有序,輕重和諧,快慢相襯,兼有變化多樣的手腳技巧和進(jìn)退有變,緩急相間,群而不亂,合而不板的列隊(duì)特色。由于當(dāng)時(shí)生存環(huán)境惡劣,自然災(zāi)害頻繁,人們?cè)谏袷禄顒?dòng)中,為祈福禳災(zāi),取悅神意,便以旋鼓敬奉神靈,傳說(shuō)果能消災(zāi)避禍,于是,旋鼓形成了祭拜天地的民俗活動(dòng)。

鼓慶大典

當(dāng)代,武山旋鼓表現(xiàn)出粗獷豪放、剽悍威武、渾厚雄壯、氣勢(shì)磅礴、流暢飄逸、舞姿靈動(dòng)優(yōu)美、感情奔放熱烈,剛勁激烈如老虎抖毛,瀟灑大方如雄鷹展翅的鮮明特色,成為人們大型慶典、節(jié)日活動(dòng)和自?shī)首詷?lè)的傳統(tǒng)節(jié)目。在武山,特別是灘歌古鎮(zhèn)等地,“小到剛會(huì)走、大到九十九、都會(huì)打扇鼓”。每年,從起鼓、高潮、收鼓、持續(xù)幾個(gè)月,先由兒童在各村敲起,自打自樂(lè);后隨端午臨近,漸次高潮迭起,鼓隊(duì)出村對(duì)打;每年五月初一到端午,發(fā)展到高潮,規(guī)模宏大的鼓隊(duì)、集結(jié)賽鼓聯(lián)歡。

鼓擂盛世

現(xiàn)代,武山旋鼓以生動(dòng)的舞姿、純樸敦實(shí)的感情、濃厚熱烈的鄉(xiāng)村氣息,譜寫了一曲節(jié)奏明快,絢爛多姿、龍騰虎躍的盛世樂(lè)章。敲出的是興奮,是歡喜,舞出的是生活的美滿,是希望的心聲。武山旋鼓被載入《中國(guó)民間·甘肅卷》,被攝入電影故事片《追索》,參加了第四屆中國(guó)藝術(shù)節(jié)表演,轟動(dòng)全國(guó),近年來(lái),又多次參加全國(guó)的大型節(jié)會(huì)演出,近日,已被列入國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。