自亶父東遷后,周人在周原艱難創業繁衍生息,最終滅商建朝圖得天下。《詩經·綿》開篇以“綿綿瓜瓞,民之初生”來形容周人子孫相繼的興盛之貌,然在周之前,關于瓜葫的崇拜已初見端倪,武山縣博物館館藏圜底寬環帶紋彩陶缽,其器形與瓜葫淵源頗深。

圜底寬環帶紋彩陶缽,仰韶文化半坡類型,出土于武山縣洛門鎮蓼陽村觀兒下遺址。一級文物,通高18.5厘米、口徑36厘米。細泥質紅陶,表面磨光,敞口、圜底,外壁口沿下繪有一圈紅色環帶紋。

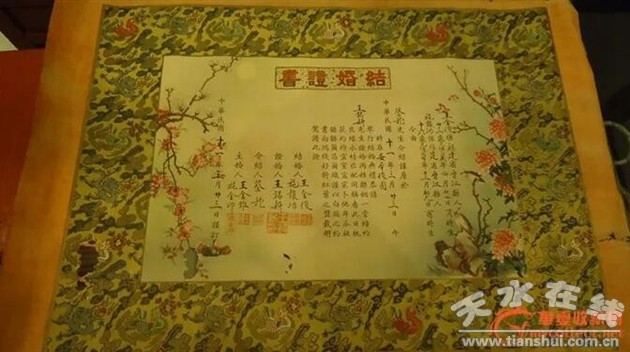

這件圜底寬環帶紋彩陶缽造型飽滿,其器型像瓜的剖面,源自先民對瓜葫之類植物的崇拜,瓜葫崇拜源自農業的發展。石器時代,先民開始運用火改善生活條件,飲食和種植相輔相成,瓜作為中國栽培歷史非常悠久的植物之一,在石器時代應是先民的飲食常客。當然,他們并不會輕易的對事物產生崇拜,但有關生殖繁衍的事物,常會得到格外的青睞。如馬家窯先民創作的蛙紋,便是對蛙超強繁殖能力的崇拜。同樣瓜葫之類的作物因其結實累累、藤蔓相連之貌契合當時人口發展是第一要務的生存現狀,成為了象征生殖繁衍的寵兒。《詩·大雅·生民》:“麻麥幪幪,瓜瓞唪唪”,毛傳:“唪唪然,多實也”,與上文“綿綿瓜瓞,民之初生”異曲同工。詩書文章中以瓜葫象征宗親同族亦不少見,《獨異志》載伏羲女媧由葫蘆之中降生,南朝陳徐陵《在北齊與宗室書》:“瓜瓞雖遙,芳枝無遠”,明張煌言《答閩南搢紳公書》:“蒙延平殿下,誼篤瓜瓞……”。關于瓜葫崇拜,尤其是瓠瓜,在婚禮中起了更加顯著的作用,古人成婚時要喝合巹酒,其酒杯就是一分為二的瓠瓜(葫蘆),瓠瓜多籽,寓意多子多福。“看此日桃花灼灼,宜室宜家,卜他年瓜瓞綿綿,爾昌爾熾”語出一張民國的結婚證,可見瓜瓞意象與婚姻子嗣淵源之深。直到今天,民間許多地方依然保留著“偷瓜送子”的習俗,顯然瓜瓞、葫蘆等意象已經成為了“多子多福”、“子孫昌盛”的代名詞。

圜底寬環帶紋彩陶缽的出現深受原始種植農業影響,直觀反映出新石器時期武山先民對子孫繁衍昌盛的美好希冀,從根本上看,當時低下的生產力水平直接推動了中國人“多子多福”觀念的形成。傳統觀念在發展中逐漸與傳統道德相結合,諸如“四世同堂”、“炎黃子孫”等詞語的出現,就與中華民族重人倫血脈,求團圓和美的傳統觀念分不開。直到今天,生產力的發展不僅僅只依靠子息繁衍,但中國人講究倫理道德、提倡團結相親的習慣卻一直被保留。(武山縣博物館 李慧麗 樊生弟)