└╧╫╙•╥№╧▓•╚╬╖и╚┌

░▓╓╛║ъ

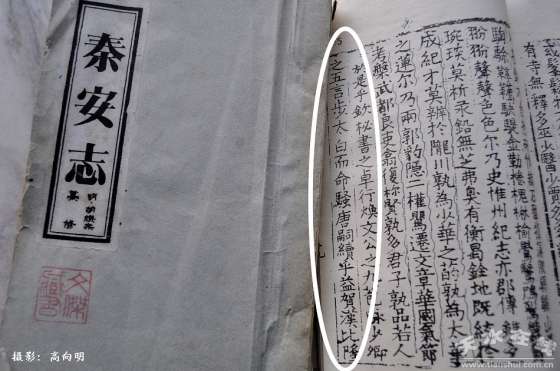

бббб└╧╫╙бв╥№╧▓╫іЮщ╡└╝╥╘ч╞┌┤·▒э╚╦╬я���гм╦√ВГ╥╘╓Їб╢└╧╫╙б╖╢Ї├√┤╣╟р╩╖гм┴Є╖╝║ґ╩└����бг└╧╫╙╩╟║╙─╧┐р┐hЕЦрl╟·╚╩└я╚╦���гм╥№╧▓╩╟╠ь╦о╚╦�гм╦√ВГ╥Ґ╣▓═м╡─╫╖╟ґ�гм║ґ░ы╔·╨╬╙░▓╗ыx����бгП─║п╣╚ъP╧р╙Ігм╡╜╓▄╓┴Ш╟╙^┼_╜Y▓▌ЮщШ╟�гм▀^МЪыu╜Ы╔въP╚ыы]�����гм╡╜╥№╧▓╝╥рl╠ь╦оги╬╝║╙┴і╙Ґгй░▌╠@╖№Є╦╣╩└ябв╟╪╓о░l╧щ╡╪гм╓v╡└��бв╒У╜Ы�����бв╜╠╗п���бв╨▐╟■����бв╓Їб╢└╧╫╙б╖╡╚����бг║ґ╥Ґ│ч░▌╠ьґ├┴э╥╗╬╗╩е╚╦сМх╚─▓─сгмМд╘L╞ф╣╩└ягм╬і╓┴┴і╔│�����гм╥Ґ─ъ▀~��бв┬╖═╛▀b▀h╬┤╣√��гм╖╡╗╪═╛╓╨гм╡╜╕╩├C╡─┴э╥╗ВА╬─╗пЕ^╙Ґбкбкфм║╙┼╧╡─┼Rфм�����гм╜K└╧╞фрl�бг╥Ґ┤╦гмы]╔╧╓┴╜ё╡└╙^┴╓┴вгм╡└╝╥╚╦▓┼▌Е│Ібг╓T╚ч╞▀╒ц╚╦����гм╚л╒ц╡└╩┐└ю╓╛И╘�����бв╢н╓╛╧ггмёR╥╦╘кбв╟Ё╠ОЩC═╜╥с┴║╓╛═иги╠ь╦о╩╨╙ё╚к╙^Ющ╞ф╓і│╓╨▐╜игй����гмъР╓╛ы[╡╚���бг╠╪Дe╞ц├ю╡─╩╟�гмХr┐╒┐ч╘╜2500╢р─ъ║ґ����гм╙╔└╧╫╙бв╥№╧▓╩╝ДУ╡─Ш╟╙^┼_гм╦№╡─╓і│╓╛╣╚╗╚╘╩╟ы]╔╧ги╜ё╠ь╦о╩╨√Ь╖eЕ^ЇP╗╦гй╚╦бкбк╚╬╖и╚┌����бг╡└╝╥▀@╖N┼cы]╔╧╜Y╛Й╡─╬─╗пмF╧ґ���гм╩╟Ъv╩╖╡─╟╔║╧��гм▀А╩╟╬─╗п╡─╥╗├}╧р│╨гб

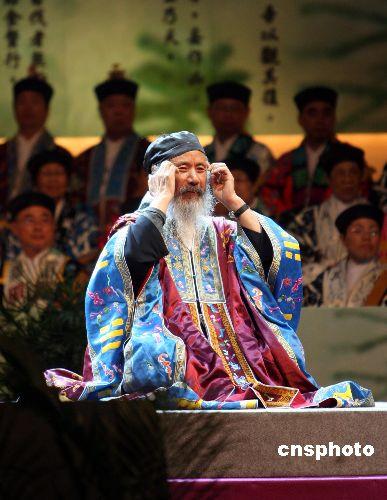

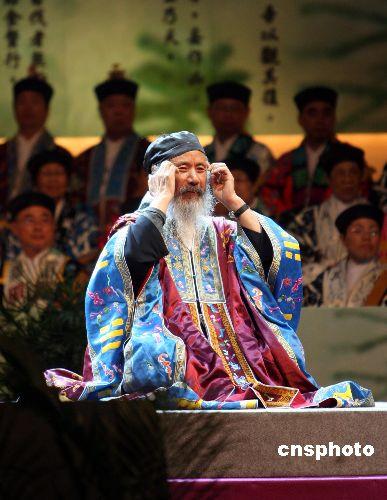

ббббУ■б╢╩╖╙Ыб╖╙Ы▌dг║└ю╢·└╧╫╙гм╨╒└ю����гм├√╢·�гм╫╓ёє��гм╥Ґ╞ф╣╩рlМ┘╣┼ъРЗЇ╡╪гм║ґ╚╦╥╘ЗЇЮщ╨╒��гм╥▓╖Q╞фъР╩╧�����бг╝s╣л╘к╟░571─ъ▐rЪv2╘┬25╚╒╒Q╔·�гм║╙─╧┐р┐hги╜ё║╙─╧┬╣╥╪Ц|гйЕЦрl╟·╚╩└я╚╦ги╝┤мF╓╖╠л╟хМmцВгй���бг╘┌╠ь╦о╚╦╥№╧▓╡─Еf╓·╧┬╓Їб╢╡└╡┬╜Ыб╖╔╧╧┬╞к╬х╟з╙р╤╘░╦╩о╥╗╒┬���бг╨▐╡└╢ЇщLЙ█���гм┤ґ╕┼╗ю┴╦░┘┴ї╩о╙рЪq���гм╗Ґ╒f╢■░┘╙рЪq�бг┼c┐╫╫╙ги╟░551гн╟░479гй═мХrгмщL┐╫╫╙20╙рЪq����б�г┐╫╫╙Ф╡┤╬╟ґ╜╠╠ь╡└ЖЦ└╧╫╙�гм╤╘└╧╫╙б░кq¤Иб▒бг┴э╥╗╒f└╧╫╙�����гм╫╓▓оъЦ����гм╙╓╖Q└╧ёєгм║ґ╚╦ ╖Q╞фЮщб░└╧╫╙б▒ги╣┼Хr����гм└╧╫╓╡─╫x╥Є║═б░└юб▒╫╓╧р═мгйгм╩└╜ч░┘╬╗Ъv╩╖├√╚╦╓о╥╗ �гм╬╥ЗЇ╣┼┤·Ве┤ґ╡─╒▄МW╝╥║═╦╝╧ы╝╥�����гм ╡└╝╥МW┼╔ДУ╩╝╚╦�гм╩└╜ч╬─╗п├√╚╦�бг

бббб└╧╫╙╡─║ґ░ы╔·╩╖ХЇГH╥╗╛фб░╚ы╥─╡╥▓╗╓к╦ї╜Kб▒╥╗╣P┤·▀^бг╩┬МН╔╧���гм└╧╫╙╡─║ґ░ы╔·╘┌ы]╔╧╢╚▀^гм╠ь╦о╙╨╘S╢р└╧╫╙╡─Ві╒f║═▀z█E��гм╜ё┼Rфм╙╨└╧╫╙╩┼╩└╡─б░яw╔¤б▒╠Ойv╥╗╒f╚е╩┼╙┌╢╪╗═╚¤╬г╔╜����гм╜ё╢╪╗═╕╜╜№╜и╙╨└╧╛¤╠├йwбг╠ь╦о░╪┴╓╙^╩╟╝o─ю└╧╫╙╡─╡└╙^���гм√Ь╖eЕ^╡─▓оъЦрlгм╛═╩╟Ющ╝o─ю└╧╫╙����гм░┤└╧╫╙╡─╫╓╞Ё├√▓оъЦ╡─�бг

бббб║ґ╩└╡└╝╥╨┼═╜║═├ёщgМж└╧╫╙╘┌ы]╔╧╡─╗юД╙╓к╓о╔є╔┘���гмМв╞ф╔ё╩е╗п�����гм╒f└╧╫╙─╕╙HС╤┴╦╛┼╛┼░╦╩о╥╗─ъ╔э╘╨��гмП─╥╕╧┬Мв╦√оa│Ігм╦√╥╗╔·╧┬Бэ╛═╩╟░╫├╝├л░╫║·╫╙�гм╦ї╥╘▒╗╖QЮщ└╧╫╙╡╚╡╚���бг└╧╫╙╔·╗ю╘┌┤║╟яХr╞┌гм╘Ї╘┌╓▄ЗЇ╢╝┬х╥╪╚╬▓╪╩╥╩╖ги╧роФ╙┌ЗЇ╝╥ИDХЇЁ^Ё^щLгйбг╦√▓йМW╢р▓┼гм┐╫╫╙╓▄╙╬┴╨ЗЇХr╘Ї╡╜┬х╥╪╧Ґ└╧╫╙ЖЦ╢Yбг└╧╫╙═э─ъ│╦╟р┼г╬іБэ����гм╘┌║п╣╚ъPги╬╗╙┌╜ё║╙─╧ь`МЪгй╘┌╥№╧▓╡─╒И╟ґ║═Еf╓·╧┬����гм╘┌╚ыы]╡─┬╖═╛╓╨���гмМС│╔┴╦╬х╟з╤╘╡─б╢╡└╡┬╜Ыб╖ги╙╓╖Qб╢╡└╡┬╒ц╜Ыб╖�����гм╗Ґ╓▒╖Qб╢└╧╫╙б╖�бв╗Ґб╢└╧╫╙╬х╟з╬─б╖гй�бг╘┌╡└╜╠╓╨,└╧╫╙▒╗╡└╜╠═╜╔ё╗п│╔╠л╔╧└╧╛¤╡─╡┌╩о░╦ВА╗п╔эбг

бббб╧рВі└╧╫╙╘┌║п╣╚ъP№c╗п┴╦ъP┴ю╥№╧▓���бг║ґ╥╗┬╖╬і╨╨╓┴▒TЕДги╜ёъГ╬і╩б╬і░▓╩╨╓▄╓┴┐hгйгм╙^┤╦╠О╥└╔╜░Ї╦оги╜K─╧╔╜╠я╙Ї║╙гйбв╖хОn╞Ё╖№гм╦ь╘┌┤╦ёv╫у�гм▓в╜Y▓▌ЮщШ╟╨▐╨╨╒f╜Ы����бгШ╟╙^┼_╤╪Ві╓┴╜ё�гмЮщЗЇ╝╥╩╫┼·╓╪№c╬─╬я▒г╫oЖ╬╬╗гм╩╖╖Q╡└╜╠░l╘┤╡╪бгбббб

ббббб╢╡└╡┬╜Ыб╖║м╙╨╪S╕╗╡─▐q╫C╖и╦╝╧ыгм└╧╫╙╒▄МW┼c╣┼╧г┼D╒▄МW╥╗╞ЁШЛ│╔┴╦╚╦юР╒▄МW╡─Г╔ВА╘┤ю^����гм└╧╫╙╥▓╥Ґ╞ф╔юхф╡─╒▄МW╦╝╧ы╢Ї▒╗╫ЁЮщб░╓╨ЗЇ╒▄МW╓о╕╕б▒�бг└╧╫╙╡─╦╝╧ы▒╗╟f╫╙╦їВі│╨�����гм▓в┼c╚х╝╥║═║ґБэ╡─╖Ё╝╥╦╝╧ы╥╗╞ЁШЛ│╔┴╦╓╨ЗЇВі╜y╦╝╧ы╬─╗п╡─Г╚║╦бг╡└╜╠│ІмF║ґ�����гм└╧╫╙▒╗╫ЁЮщб░╠л╔╧└╧╛¤б▒�г╗┼c╥№╧▓═м▒╗СЁЗЇХr╞┌╡└╝╥┤·▒э╚╦╬я╟f╫╙╫Ё╖QЮщб░╣┼╓о▓й┤ґ╒ц╚╦б����гб▒П─б╢┴╨╧╔Віб╖щ_╩╝��гм└╧╫╙╛═▒╗╫ЁЮщ╔ё╧╔б��гб╢╡└╡┬╜Ыб╖╡─ЗЇ═т░ц▒╛╙╨╥╗╟з╢р╖N�гм╩╟▒╗╖н╫g╒Z╤╘╫ю╢р╡─╓╨ЗЇХЇ╝обг

ббббб╢└╧╫╙б╖╥╘б░╡└б▒╜тсМ╙ю╓ц╚f╬я╡─╤▌╫Г����гмб░╡└б▒Ющ┐═╙^╫╘╚╗╥О┬╔���гм═мХr╙╓╛▀╙╨б░кЪ┴в▓╗╕─����гм╓▄╨╨╢Ї▓╗┤їб▒╡─╙└║у╥т┴xбгб╢└╧╫╙б╖ХЇ╓╨░№└и┤ґ┴┐Шу╦╪▐q╫C╖и╙^№c����гм╒JЮщ╥╗╟╨╩┬╬я╛ї╛▀╙╨╒¤╖┤Г╔├ц�����гмб░╖┤╒▀╡└╓оД╙б▒гм▓в─▄╙╔Мж┴в╢Ї▐D╗пгмб░╒¤П═Ющ╞цгм╔╞П═Ющ╤¤б▒�гмб░╡Ь┘т╕г╓о╦ї╥╨���гм╕г┘т╡Ь╓о╦ї╖№б▒бг╙╓╥╘Ющ╩└щg╩┬╬я╛їЮщб░╙╨б▒┼cб░Яoб▒╓о╜y╥╗�гмб░╙╨����бвЯo╧р╔·б▒���гм╢Їб░Яoб▒Ющ╗ї╡A���гмб░╠ь╧┬╚f╬я╔·╙┌╙╨�����гм╙╨╔·╙┌Яoб▒����б���гб░╠ь╓о╡└�гмУp╙╨╙р╢Ї╤a▓╗╫угм╚╦╓о╡└Дt▓╗╚╗�����гмУp▓╗╫у╥╘╖ю╙╨т┼б▒����г╗б░├ё╓оЁЗгм╥╘╞ф╔╧╩│╢Р╓о╢рб▒�г╗б░├ё╓о▌p╦└��гм╥╘╞ф╔╧╟ґ╔·╓о║ёб▒г╗б░├ё▓╗╬╖╦└����гм─╬║╬╥╘╦└С╓╓ог┐б▒бг╞фМW╒fМж╓╨ЗЇ╒▄МW░l╒╣╛▀╙╨╔ю┐╠╙░эСгм╞фГ╚╚▌╓і╥к╥Кб╢└╧╫╙б╖▀@▒╛ХЇбг╦√╡─╒▄МW╦╝╧ы║═╙╔╦√┼c╥№╧▓���бв╟f╫╙╡╚ДУ┴в╡─╡└╝╥МW┼╔гм▓╗╡лМж╬╥ЗЇ╣┼┤·╦╝╧ы╬─╗п╡─░l╒╣╫і│І┴╦╓╪╥к╪ХлIгм╢Ї╟╥Мж╬╥ЗЇ2500╢р─ъБэ╦╝╧ы╬─╗п╡─░l╒╣оa╔·┴╦╔ю▀h╡─╙░эС����бг

бббб╥№╧▓����гм╫╓╣л╬─ги╣л╢╔гй���гм╠Ц╬─╩╝╧╚╔·���бг╕╩├C╠ь╦о╚╦���гм╓▄┤·│■┐╡═єги╟░559╓┴╟░545─ъгй╓о┤ґ╖Ґ�гм╫╘╙╫╛┐╙[╣┼╝огм╛л═иЪv╖игм╔╞╙^╠ь╬─гм┴Х╒╝╨╟╓о╨gгм─▄╓к╟░╣┼╢Ї╥К╬┤Бэбг╓▄╒╤═є╢■╩о╚¤─ъ��гм╤█╥К╠ь╧┬МвБyгм╦√▒у▐o╚е┤ґ╖Ґ╓о┬Ъ����гм╒И╚╬║п╣╚ъP┴ю���гм╥╘▓╪╔э╧┬┴┼��гм╝─█E╬в┬Ъгмьo╨─╨▐╡└�����гм╗Ґ╖Qб░ъP╥№б▒���бг

ббббб╢╕╩├C╨┬═и╓╛б╖����бвб╢╟╪╓▌╓▒ы`╨┬╓╛б╖�бвб╢╠ь╦о┐h╓╛б╖╡╚ХЇ╙Ы▌dг║б░╥№╧▓╣╩└ягм╘┌┐h│╟Ц|╚¤╩о└я╓о▓оъЦ╟■▒▒╔╜╔╧�гм╙╨╥№╡└╦┬�б����гб▒б╢╓╨ЗЇ├√╚╦┤ґ╫╓╡фб╖▌dб░╥№╧▓гм╠ь╦о╚╦б▒б�гб╢╟╪╓▌╨┬╓╛б╖▌dг║б░░╪┴╓╙^╓╨ьы└╧╫╙�гм╙╓╙╨╓v╜Ы┼_���гм╔╜║ґ╩о╙р└я╙╨╥№╡└╦┬�гмЮщ┤║╟яХrъP┴ю╥№╧▓╣╩└ябгб▒

бббб╧рВі└╧╫╙ҐT╟р┼г╘╞╙╬╠ь╧┬��гм╥╘Ві╓v╡└╝╥МW╒f╜ЫЗЇЭ·╩└�гм╧Ґ╬і╙Ґщ_╗пбгХr╚╬║п╣╚ъP┴ю╡─╥№╧▓╥╤╓к└╧╫╙МW╫RЬY▓йгм╨─▓╪┤ґ╓╟гм▒у╢гЗ┌╧┬М┘Ющ╙╨╨╬├▓├У╦╫╓о╚╦гм▓╗╡├┬а╚╬╞ф▀^ъP�����бг╫╘╝║▀А┼╔╚╦ЮвТ▀╡└┬╖����гм╖┘№c╧у╗Ёгм╣з║Ґ╩е╚╦╡╜Бэбг└╧╫╙╨╨╓┴║п╣╚ъP��гм╥№╧▓┬Д╙Н�����гм╙н╓┴╝╥╓╨����гм╨╨╡▄╫╙┤ґ╢Y�гм╘┘╚¤▀╡░▌���гм╛┤╒И└╧╫╙┴Є╧┬�гм╡л└╧╫╙▓╗┐╧гм╓о║ґ╥№╧▓▒у═╨▓б▐o╣┘���гмыS└╧╫╙╥╗╞Ё╬і╨╨гм╜ЫъP╓╨�бв╘╜╟╪ОX��бв▀^╔въP╤╪╬╝╦о╩▄▒M╟з╨┴╚f┐ргм╨╨╓┴╦√╡─╣╩рl╟╪╓▌ги╜ё╕╩├C╠ь╦о╩╨√Ь╖eЕ^гй▓оъЦ��бг

бббб└╧╫╙║═╥№╧▓╢■╚╦╘┌▓оъЦ�����бв╘к¤И╗и╩п╤┬╓■т╓���бву@╢┤╓v╡└����гм╥╗╫б▒у╩╟║├╢р─ъ����гм╓┴╜ё���гм╠ь╦о▒г┤ц╙╨▓о┴╓╙^����бв╥№╡└╦┬�бв╥№╡└┤х���бв╜╠╗пЬ╧���бв▓оъЦ╟■�����бв▓оъЦрl�бв┼гю^║╙йv└╧╫╙╟р┼г┬ё▓╪╠Ойw╡╚╡╚�бг└╧╫╙╘┌╠ь╦о╠╜Мд╖№Є╦▀z█Eгм░▌╓]╟╪╚╦╣╩└я�гм╡╟┼R░╫┬╣╔╜ги╜ё╪╘┼_╔╜гй��бв▀Ю╔╜ги╜ёЇP╗╦╔╜гм╚╬╖и╚┌╛═╩╟ЇP╗╦╔╜╧┬╚╦гй���гм╓╬╦о╨▐╟■гм╛Ъ╣ж╨▐╨╨����гм╓v╩І╙╨ъPб░╡└б▒║═б░╡┬б▒╡─└э╒У����гм░╤╫╘╝║╦ї╦╝╦ї╧ы╢╝╓v╜o┴╦╥№╧▓����бг╥№╧▓Ющ┴╦╩╣╞фМW╒f╡├╥╘ПV╖║Ві▓егмМв└╧╫╙╡─╓v╩І╙ЫфЫ����бв╒√└э│╔б╢└╧╫╙б╖╬х╟з╤╘���бг

ббббб╢└╧╫╙б╖╥╗ХЇ═ъ│╔║ґ����гм└╧╫╙║═╥№╧▓Вz└^└m╬і╨╨����гм╓▒╓┴║╙╬і┴і╔│����гм╙√╚е╠ьґ├гм░▌╓]сМх╚─▓─с╣╩└ягм╥Ґ─ъ▀~гм┬╖═╛▀b▀hгм╬┤╣√бг║ґ╜Ы╟р║г�����гм╖╡╗╪╕╩├C┼Rфм�����гм└╧╫╙╜K└╧╙┌┤╦�����бг┼Rфм╙╨б░яw╔¤б▒▀z█Eгм├┐─ъ▐rЪv3╘┬28╚╒╝o─ю└╧╫╙╩┼╩└╡─яL╦╫бг└╧╫╙╩┼╩└║ґгм╥№╧▓уС╙ЫОЯ╕╕╜╠╒d�гмҐп╨─╤╨╫xб╢╡└╡┬╜Ыб╖╬х╟з╤╘�гм╜т╞фКW├ю����гмсМ╞ф╨■└эгм╙╓╫╘╓Ї╛┼╞к��гм├√╘╗б╢ъP╥№╫╙б╖ги╝┤╥№╒ц╚╦╬─╩╝╜Ы╛┼╞кгй�гм╝╚╕▀╔югм╙╓ПV┤ґгм╔ю╡├Ъv┤·╬─╚╦╦ї│ч░▌�����бг┤╦╬─╥╘║ґ┼cб╢└╧╫╙б╖╥╗Ш╙│╔┴╦╡└╝╥╜Ы╡ф╓о╥╗����гм╩╒фЫ╘┌б╢░┘╫╙╚лХЇб╖╓о╓╨бг╥№╧▓╩╟┤║╟яСЁЗЇХr╡─╡└╝╥МW┼╔┤·▒э╚╦╬я╓о╥╗бг

ббббУ■╙╨ъP╩╖┴╧╙Ы▌d║═╠ь╦о├ёщg┐┌Ві╩╖╛C║╧╖╓╬І�����гм╥№╧▓╘┌╚╒│г╔·╗ю╓╨╟х╠У╫╘╩╪���гм╥к╟ґ╫╘╝║╧ґ╔ф╝¤╥╗Ш╙▒г│╓б░╨─╞╜ґw╒¤б▒�����гм▓в╜тсМ╒fг║б░╖╟кЪ╔ф╥▓��бгЗЇ╓о┤ц╥▓гмЗЇ╓о═І╥▓г╗╔э╓о┘t╥▓���гм╔э╓о▓╗╨д╥▓г╗╥р╜╘╙╨���бг╥╘╩е╚╦▓╗▓ь┤ц═Ібв┘t�бв▓╗╨д����гм╢Ї▓ь╞ф╦ї╥╘╥▓б▒�бг╒f├і▀@╖N╨─╞╜ґw╒¤╡─╨▐│╓╖╜╖игм╩╟╥╗╖N║▄║├╡─ЁB╔·╖╜╖игм▓╗ГH─▄ЙҐ╓╬╔э╓╬ЗЇгм╢Ї╟╥─▄╓к╞ф╚╗гм╙╓╓к╞ф╦ї╥╘╚╗��бг

бббб╧рВі�����гм└╧╫╙╩┌╞ф╡└╡┬╜Ы▓в╝s╢иб░║ґХ■╩ё╓о╟р╤Ґ╦┴б▒�бг╓о║ґ�гм╧▓═╨╝▓▓╗╩╦ы[╛╙╣╚Г╚���гм║ґ╚ы╩ё��гмЪwЧл╙┌╬фоФ╔╜╚¤╠ьщT╩п▒┌╧┬�бг╣л╘к╬х╩└╝o����гм─╧│п╚╦╣ї╓┘оaб╢─╧╙║╪ж╙Ыб╖▌dг║б░╬фоФ╔╜╙╨╩пщT╩п╩╥гм╧рВі╘╞╥№╧▓╦їЧл╓о╡╪б▒��бг╬фоФ╔╜┤ґэФ╓о▒▒╙╨б░к{╫╙╖хб▒���гмОr▒┌╔╧╙╨╥№╧▓Оr�гм╥╗├√╧╔Оrбг╞ф╧┬╙╨Э╛├√┼г▓█Э╛�����бв╟р╤ҐЭ╛�����бг┴ЄВі╙╨└╧╫╙Х■╘L╥№╧▓╡─╔ё╘Т╣╩╩┬��бг╘к┤·Дв╡└├іб╢╬фоФ╕г╡╪┐В╒ц╝пб╖╙Ы╥№╧▓Оrб░╣┼╙╨у~┤▓╙ё░╕гм╜ёЯoб▒���бг╘к┤·┴_Ік╒Ё▀╩б╢╥№╧╔Оrб╖╘К╘╗г║

бббб╡└╓о╦їы[╝┤╧╔ь`гм╨─╙б║пъP╡└╡┬╜Ы����бг

бббб▓╗┤¤┌І╓▌│╦·Q╚е�гм┤╦╔╜╧╔╝║╩╟╠ь╤┬���бг

ббббП─ГH╙╨╡─╥№╧▓┘Y┴╧┐┤��гм╞ф╥╗╔·Ющ╚╦╡═╒{гм▓╗╟ґ┬Д▀_╙┌╩└гм▓╗╨▐╦╫╢Yгмы[╡┬╨╨╚╩гмЭУ╨─МWШI����гм╕╩╘╕╫І┼ф╜╟���гм╥╗╨─╧ы╫М└╧╫╙╡─╦╝╧ыВі╩└�гмМг╨─╒√└эб╢└╧╫╙б╖гм║ґ░ы╔·▀^╓Їы[╛╙╔·╗ю�гм╦ї╥╘�гм╓┴╜ё╔╨╬┤╒╥╡╜╥№╧▓╡─╔·╫ф─ъ┤·�����гм╥▓▓╗╓к╞ф╘Ф╝Ъ╡─╔·╞╜╩┬█E��бг╝┤╩╣╚ч┤╦гмыx╦√Хr┤·▓╗▀h╡─СЁЗЇХr╡─╡└╝╥╓╪╥к╚╦╬я╟f╫╙���гмМж╦√╘uГr╩╟║▄╕▀╡─гм┼c└╧╫╙▓в╖QЮщб░╣┼╓о▓й┤ґ╒ц╚╦б▒���бгЪv┤·╬фоФ╔╜╓╛╢╝╙Ы╙╨╦√╘┌╬фоФ╔╜╗юД╙╡─█Щ█Eбг▓в╖Q╥№╧▓│╔Ющ╡┌╥╗╬╗Бэ╬фоФ╔╜МН█`�гмВі▓е╡└╝╥╦╝╧ы╡─Ъv╩╖╚╦╬я�бг▓в▒╗Ъv┤·╡└╜╠╜╠═╜╫Ё╖QЮщб░╙ё╟х╔╧╧рб▒����бг

бббб╚╬╖и╚┌гм╦╫├√╚╬╓╛ДВ���гм╓╨ЗЇ╡└╜╠ЕfХ■Х■щLгм╕╩├C╠ь╦о┐hги╜ё╠ь╦о╩╨√Ь╖eЕ^ЇP╗╦рl╚╦гй����гм╔·╙┌1936─ъбг╩└┤·Д╒▐rгм╝╥╛│╪Ъ║о��гм╙╫─ъЖ╩╕╕��гм╡▄╨╓3╚╦��гм╚╬╖и╚┌Ющ╫ю╨б╒▀бг╞ф═т╫ц╕╕Ющ╟х─й╨у▓┼гмюH╛л╚хМW���гм╥╘╩┌═╜Ющ╔·гм╞ф╕╕╘┌═т╫ц╕╕╜╠╙¤╙░эС╧┬гм╥р═и╫x╚х╝╥╦─ХЇ���гм▓в│гщЖ╫x╖Ёбв╡└╜╠╜Ы╡фХЇ╝обг

бббб1943─ъ╚╬╖и╚┌7ЪqХr╚ырl█╙╫xХЇ���гм 14ЪqХr╥Ґ╝╥═е╔·╙Л└зыy╢ЇПUМWгм╘┌╝╥┴Х▐r╩┬▓вП─╞ф┤╚─╕╒n╫x╚х╝╥╦─ХЇ╬х╜Ыбг19 Ъq╡─╚╬╖и╚┌╡╜ъГ╬іы]┐h╡└╜╠Мm╙^б░¤ИщT╢┤б▒╙╬╙[гм▒╗ГЮ├└нh╛│╬№╥¤��гм┬а╒f╘к┤·╡─╓Ї├√╡└╩┐╟Ё╠ОЩCгищL┤║гй╘Ї╘┌▀@└я╨▐ЯТ╡├╡└��гм╨─юH─╜╓о�бгоФХr¤ИщT╢┤│г╫б╙╨╪е╢р╬╗╡└╩┐����гм╚╬╖и╚┌╥К╦√ВГВАВАШу╦╪╔╞┴╝гм╟┌╙┌╡└╝╥╨▐ЯТгм▒у╒И╡├╘У╙^▒O╘║═м╥т┴Є╛╙����гм├┐╚╒ыS╡└▒К╕╔▐r╗ю�гмщe╧╛Хr▒у╜шщЖб╢╡└╡┬╜Ыб╖��бг╓ЁЭuМж╡└╜╠оa╔·╨┼─ю����гм┼c╡└╜╠╜Y╧┬▓╗╜т╓о╛Й�бг░▌╚л╒ц¤ИщT╒¤╫┌╪е░╦┤·╨■╥с═є╦├┴╓╡└щLЮщОЯбг

бббб═є╦├┴╓╡└щL╔├щL¤Sє┤╖и╩┬╜ЫэНгм╛л═и╡└╜╠┐╞Гxгм╚╬╖и╚┌ыmП─ОЯМW╜ЫэН����гм╡лЕs▓╗╘╕╜K╔·╫і╜ЫС╘╡└╩┐бг╥Ґ┤╦����гм╦√ыm┴Х╜ЫэН╡л▓╗╓╪╜ЫэН�гм╢Ї╩╟░╤╓і╥к╛л┴ж╙├╘┌╫x╡└ХЇ�бв╤╨╡└╥тбг╦√└√╙├▐r╫і╓о╧╛�����гм╝Ъ╫xб╢╡└╡┬б╖бвб╢─╧╚Aб╖����бвб╢╦─╞╖б╖�бвб╢ъО╖√б╖���бвб╢╦╪ХЇб╖╡╚╡└╜╠╜ЫХЇ�гм╫╘╕╨л@╥ц▓╗Ь\бг1957─ъ╢мгм╚╬╖и╚┌░▌ДeОЯ╕╕�гмыxщ_ы]┐h¤ИщT╢┤����гм╡╜ъГ╬і╓▄╓┴┐hШ╟╙^┼_╡└╘║ТьЖ╬���бгоФХrШ╟╙^┼_┐В└эЮщ┴║╫┌║═╡└щL����гм╘┌┴║╡└щL╓╕Мз╧┬гм╒J╒цМW┴Х┴╦б╢╫ґВіб╖бвб╢╔╨ХЇб╖�бвб╢╥╫╜Ыб╖����бг╚╬╖и╚┌╙X╡├╚хМWыm╚╗ЬY▓й���гм╡л╦√▀А╩╟Мж▓й┤ґ║ъ╔ю╡─б╢╡└╡┬╜Ыб╖╕╨╡╜╙H╟╨�бг╦√╒J╒ц╤╨╫xб╢╡└▓╪╛л╚AфЫб╖╓╨╦ї▌d60╙р╝╥╕▀╚╦Мжб╢╡└╡┬╜Ыб╖╡─╫всМ�гм╩╣╦√╤█╜ч┤ґщ_бг1966─ъ╬─╗п┤ґ╕я├№▒м░l�гм┤ґ▓┐╖╓╡└╜╠═╜▒╗╟▓╔в����бг╚╬╖и╚┌╚╘И╘│╓╘┌Ш╟╙^┼_����гм┼c╡└▒КЙи╗─╖N╡╪╓\╔·бг╥╗╓▒Ы]╙╨╖┼ЧЙМжб╢╡└╡┬╜Ыб╖╡─╤╨╛┐�����г╗╜Ы▀^╩о─ъ╬─╕я�����гм╦√╒J╫R╡╜╚╦╔·╓о└з┐р�гмП─╢Ї╕№╔ю╡╪╗э╚╗П╪╬Ґб╢╡└╡┬б╖╡─╔ю╨■├ю└э�бг

ббббУ▄Бy╖┤╒¤гмъГ╬іШ╟╙^┼_╙╓╓╪Ъw╡└╜╠╫╘╝║╣▄└э���бг╚╬╖и╚┌У·╪У╞Ё┴╦─╝╗I┘Y╜Ёгм╒╨╣д╛S╨▐Ш╟╙^┼_╡─╪Я╚╬����бг╡л╦√╥└╚╗└√╙├щg╧╛╓оХr���гм╙├╡└╜╠┴x└э╓╪╨┬╫всМб╢╡└╡┬╜Ыб╖��бгШ╟╙^┼_╣┼▀z╙╨╩п┐╠б╢╡└╡┬╜Ыб╖гм╖Q╓оЮщб░Ш╟╒¤▒╛б▒����гм╦№╩╟╥╗╖N╓Ї├√░ц▒╛бг╦√╥╘┤╦Ющ╡╫▒╛гм╚¤╥╫╞ф╕хгм 1988─ъ╙╔ъГ╬і╚¤╟╪│І░ц╔ч░l╨╨�бг╘УХЇ╩╟╦√╙├Ф╡╟з─ъБэ╡└╝╥╒цВі╡─╒¤╜y╙^№c╫всМ╡─б░Ш╟╒¤▒╛б▒б╢╡└╡┬╜Ыб╖�����бг╘УХЇ╙├ЯoШOИD║═╠лШOИDП─┐vЩMГ╔ВА╖╜├цбв╬в╙^║ъ╙^Г╔ВАюI╙ҐМжб╢╡└╡┬╜Ыб╖╡─╗ї▒╛╦╝╧ы╫і┴╦╕▀╢╚╡─╕┼└и�гмМж└╧╫╙╡─╫╘╚╗╙^���бв╚╦╔·╙^����бв╔чХ■╙^ги╙╚╞ф╩╟╙ю╓ц╒У���бвЁB╔·╒У║═╒■╓╬╒Угй ╓о╨■└эКW┴x╫і┴╦╔ю╚ыЬ\│І╡─╜тсМбг╜╪╓╣─┐╟░��гм╥╤═ъ│╔4╖N╓Ї╩І�бг╥╗Ющб╢╡└╡┬╜ЫсМ┴xб╖ги10╚f╫╓гм 1988─ъ╚¤╟╪│І░ц╔ч│І░цгй���г╗╢■Ющб╢╠л╔╧└╧╛¤ЁB╔·╩о╦─╫╓╘Eб╖ги2╚f╫╓гм1986─ъб╢╓╨ЗЇ╡└╜╠б╖ДУ┐п╠Ц░l▒эгй����г╗╚¤Ющб╢№S╡█ъО╖√╜Ы•№S╩п╣л╦╪ХЇсМ┴xб╖ги10╚f╫╓�гм╥╤│І░цгй����г╗╦─Ющб╢╓▄╥╫Ев═м╞єсМ┴xб╖ги10╚f╫╓гм╥╤│І░цгй���бг

▒╛╨┬┬Д╣▓

2эУ,оФ╟░╘┌╡┌

01эУ

0102

┤Ґ╙б▒╛эУ

┤Ґ╙б▒╛эУ