麥積山最早的開窟高僧,竟然有這么多傳奇故事

閆鵬飛

當(dāng)人們津津樂道于歐洲達(dá)·芬奇創(chuàng)作的蒙娜麗莎,這位婦女的憂郁微笑時,鮮有人知道甘肅天水麥積山石窟中一位天使般完美的泥塑兒童已經(jīng)在這里微笑了上千年,他甜美的笑容被稱為世界最美的笑容、東方微笑的代表,甚至有人直呼其為“東方微笑”,這位生活在麥積山佛國天界的兒童在龜茲語言里稱為沙彌,相當(dāng)于漢語中的小和尚。其實,麥積山石窟更是絲綢之路上,開鑿石窟,用泥塑語言詮釋佛教故事的圣地。有寺必有廟,有廟必然有僧人,最早在這里開鑿石窟、并有記錄的高僧便是北周時期的杯度。

從距今1600多年前起,歷12個朝代不斷開鑿,天水僧俗的飛天夢,便用開窟造像的藝術(shù)留在絲綢之路的隴右大地上。雖然麥積山代代相傳的山上開窟造像、山下僧人的朗朗經(jīng)聲大約從民國開始就已經(jīng)終止直到目前,但我們不得敬仰一位頗具傳奇色彩的麥積山早期開窟高僧——杯度,甚至有人稱其為麥積山第一高僧、北方的濟公。

絲路佛教文化交匯的麥積山

佛教由釋迦牟尼始創(chuàng)于距今2500年前古的古印度,大約與中國諸子百家時期的老子、孔子處于在同一時代。許多人認(rèn)為道教始祖便是老子,這是因為道教由距今1800多年前的東漢張道陵創(chuàng)立。但最中國早期的“道教”,則遠(yuǎn)至軒轅黃帝時期,“黃帝在崆峒山,問道于廣成子”,廣成子可能是中國最古老的“道人”,只是因為當(dāng)時沒有文字記載,讓黃帝問出的“道”隨著黃帝在天水齊壽山候選而化為一道遙遠(yuǎn)的云霞。隨后,才有張道陵“五斗米道”的誕生,尊與佛祖同時代的老子、著有《道德經(jīng)》的李耳為教祖,由此形成了中國系列的道教。

絲綢之路不斷向東西延伸,讓古老的中華文明與印度文明有了交集與互相傳播,佛教也就隨著絲綢之路這條商旅和文化大道來到了中國,開始了與道教并行的時代。佛教最早傳入中國的時間有兩種說法:一是西漢末期哀帝元壽元(公元前2)年,二是東漢明帝永平(58至75)年間。據(jù)《三國志·魏書·東夷傳》注引《魏略》記載:“昔漢哀帝元壽元年,博士弟子景廬,受大月氏使伊存口授《浮屠經(jīng)》。”從這段記錄看,浮屠即為佛陀,《浮屠經(jīng)》是佛經(jīng)中講述佛祖迦牟尼佛生平傳說的經(jīng)書等,西漢末年較為準(zhǔn)確。另外,東漢永平7(公元64)年的一個夜晚,當(dāng)時的漢明帝劉莊夢有,一位金色身軀和光芒環(huán)繞的仙人,從天空飄蕩而來后降落在御殿前。第二天早朝,漢明帝把自己的夢告訴群臣求解,太史傅毅博解夢時說,聽說西方天竺(印度)有位得道之神、又稱佛,能夠飛身于虛幻中,全身放射著光芒。君王,您夢見的大概是佛吧!漢明帝從此求佛心切,便派使者羽林郎中秦景、博士弟子王遵等13人去西域?qū)し稹H旰螅鼐暗葞е鴥晌挥《壬恕热~摩騰、竺法蘭回到京都洛陽,并由白馬馱回《四十二章經(jīng)》等一批經(jīng)書和佛像,開始翻譯印度佛經(jīng)。洛陽也修建了中國第一座佛教寺廟——白馬寺,專門用于供奉佛像和譯經(jīng)。白馬寺便因為這匹馱經(jīng)的白馬而得名,白馬寺由此而成為中國佛教的“祖庭”和發(fā)源地。朝廷有了佛寺,民間的佛教石窟便隨著絲綢之路如春風(fēng)吹過一樣?xùn)|進,從敦煌的莫高窟、新疆的龜茲石窟到麥積山石窟,再到洛陽龍門石窟、山西的云崗石窟,至今尚存的佛教造像和佛教石窟便成為佛教進入中國的標(biāo)志性建筑。

佛教石窟傳到甘肅省天水市境內(nèi)時達(dá)到了開鑿高峰,今天我們還可以從天水境內(nèi)武山縣的拉梢寺、木梯寺,甘谷縣的大像山,麥積區(qū)的麥積山等眾多的石窟,看到天水先民當(dāng)初對佛教的尊崇和極大熱情。

天水市博物館王來全研究后認(rèn)為,佛教石窟文化進入中國的線路,在絲綢之路上沿著南北線兩條線路進入中原,并向東傳播。北線為新疆龜茲、甘肅敦煌、張掖、山西大同云岡、河南洛陽龍門、長安、天水麥積山;南線為新疆龜茲、敦煌、張掖、武威、蘭州炳靈寺、天水的武山、甘谷、麥積。南線傳播的特點是沿渭水流域向東貫通,但南北兩線最終在天水市境內(nèi)匯集形成圓形或節(jié)點,麥積山便是這個節(jié)點上的佛教石窟代表。

從石窟與壁畫風(fēng)格看,麥積山石窟造像匯集了北朝、南朝風(fēng)格的佛教藝術(shù),是十六國以來各路僧人弘法造像的聚焦地,天水境內(nèi)眾多的佛教石窟雖然相距不足百公里,但明顯具有不同的風(fēng)格與特點,麥積山是佛教在絲綢之路南北傳播中的匯集點,代表了不同時間僧俗的審美與信仰,記錄了佛教徒和老百姓的精神世界,是刻畫在理想世界里的佛界天國的豐碑。

一位高僧揭開的歷史

麥積山地處秦嶺山脈腹地,是秦嶺山脈東西走向的山系中,一條相向而行的小山脈之頭。按照中國人傳統(tǒng)的風(fēng)水觀念,山脈即為龍脈,山系之頭自然就是龍頭。難得的是這處龍頭在這里昂首回頭,恰好形成了回望之勢,于是,當(dāng)佛教沿著絲綢之路傳到這里時,僧俗們便選擇了在這里修窟造像,并命名為麥積山。

麥積山從十六國開始,經(jīng)過12個朝代的不斷修造,西南、南、東三面峭壁上開鑿的眾多石窟,現(xiàn)存194個窟龕、7200余造像,近1000平方米的殘存壁畫,書寫著這里的歷史與輝煌,至今讓每位游客在險峻的“之”字形棧道上行走時猶如進入佛國云霄,讓人流連忘返。從麥積山的名稱看,應(yīng)當(dāng)是文學(xué)化的名稱。在當(dāng)?shù)兀藗冎两癜褞U的小麥疊成的“小山”稱為麥摞子,如果讓老百姓為這處石窟起名,可能會叫麥摞子,不會稱為麥積山。顯然,麥積山的最初命名便帶有文人色彩,只是這位命名者已經(jīng)淹沒在歷史的長河里。

有寺必有僧,關(guān)于修筑麥積山最早的僧人,南北周時期的大文學(xué)家庾信撰寫的《秦州天水郡麥積崖佛龕銘》一文記有:“以飛錫遙來,度杯遠(yuǎn)至,疏山鑿洞,郁為凈土。” 這篇著名的文章還收錄在《全后周文》卷十二中。

庾信,在南北朝是神童式文學(xué)家、詩人,他是官至“車騎大將軍、開府儀同三司”的朝廷一品大官。他出身于“七世舉秀才”,“五代有文集”的家庭,十五歲就做了昭明太子蕭統(tǒng)的東宮講讀,十九歲時為東官抄撰學(xué)士,特別是其詩詞佳作被后人稱“徐庾體”。

據(jù)馮國瑞在《麥積山石窟志》考中研究,天和三年(568)以后,庾信從長安西來秦州,秦州大都督李允信,當(dāng)時恰好在麥積山為其亡父造七佛龕,機緣相至,李允信便請庾信寫下了千古著名的《秦州天水郡麥積崖佛龕銘》,并勒銘刻壁流傳。這篇銘文在文學(xué)史和麥積山研究史中有極高的學(xué)術(shù)價值,“度杯遠(yuǎn)至,疏山鑿洞”一句,點明的最早在麥積山開窟的高僧便是“度杯”,這可能是詩文押韻形成的人名倒裝句,其真實名字為杯度。

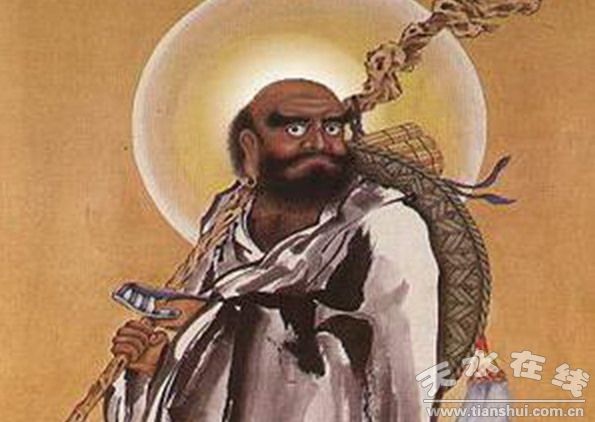

▲持杯度水圖

開鑿麥積山的高僧杯度

杯度在中國佛教史上是一位具有傳奇色彩的高僧,他足跡遍及祖國南北,如果沒有庚信的《秦州天水郡麥積崖佛龕銘》,他最早在麥積山開窟的功績也許會被歷史所淹沒,正是這篇銘文不但為麥積石窟注入了高貴神秘的血統(tǒng),也讓高僧杯度,在眾多的傳奇中多了一件開窟的功德。

這位疾步如飛,持杯度水的高僧,人們早已忘記了他的姓名、法號,只有一個與他有關(guān)的俗名“杯度”。《高僧傳》有記有:“杯度者。不知姓名。常乘木杯度水。因而為目”大意為,杯度這位僧人,人們都不知道他的姓名,因為常常看到他踩著木杯渡河,人們便稱他為杯度。

杯度最具傳奇的故事是某一天,杯度“偷走”一尊金佛后,被人追趕。他在荒野上輕飄飄地飛躍,后面幾匹追趕的快馬揚起的塵土,驚得樹林中野鴉四處飛散,馬跑的多快、他走的多快,后面的人們就是追趕不上杯度。

原來,杯度后面的騎馬者匆匆忙忙要追回被杯度拿走的金佛像,當(dāng)然還想著奪回金佛,把他或交官府治罪、或碎尸萬段解恨。當(dāng)追趕著看到實在追不上便破口大罵:“禿賊!管你吃住,還要偷金像,快快交出來,不然叫你死無葬身之地!”不料,杯度不急不惱的回應(yīng):“金佛本屬我,三年前寄放你鄰居家,你這家惡人怎么能凌強欺弱,詐去金佛不還?”雙方的對話,被大路上看熱鬧的人聽得清清楚楚。瞬間,善惡易位,看似正義的追趕者,卻在與高僧互相叫戰(zhàn)中變面小偷、小人……

突然,邊說邊走的杯度被前面的大河阻擋去路,眼看他就要被騎馬追趕的人群捉住,不料杯度將手中的木杯投入河水中,輕輕一跳便踩在木杯上,向?qū)Π蹲匀绲亩扇ァW汾s者憑借惡人快馬,沒有追上僧人,還真正丟失了“家中”的金佛,最要命的是被這位僧人揭露他們家倚強凌弱,敲詐金佛的丑行。這次事件后,高僧杯度的名聲傳遍了大地,民間也因他腳踩木杯渡河,而稱其杯度。

據(jù)記載,杯度一身僧衣不知穿了多少年,表面一條條、一塊塊碎布走起路來隨風(fēng)飄蕩,幾乎達(dá)到衣不遮體的程度,可他從來不換衣服。他說起話來也顛三倒四、喜怒無常,嚴(yán)冬時節(jié),竟然敲冰裸浴。更讓人不解的是這位神奇高僧,一不收徒、二不講經(jīng),飲食上喝酒吃肉,毫無佛門戒律。至于為人送子、送人萬貫錢財、治病救人、讓死魚復(fù)生等傳奇眾多,就是他“死后生、生后又死。這里死、那里活”的傳說更多,但自元嘉五(公元428) 年之后,江湖上再也沒有杯度的蹤跡和傳說,他是否來了天水的麥積山,守衛(wèi)他開鑿的石窟呢?沒有人知道。

直到今天,我們只有從庾信《秦州天水郡麥積崖佛龕銘》記錄中,找到這位早期開窟的高僧的點滴記錄,可惜有關(guān)杯度在麥積山開窟的故事也沒有一個流傳下來,但有關(guān)“父親修麥積山、母親修仙人崖、兒子修石門”的老故事,至今仍然在當(dāng)?shù)乩习傩罩辛鱾鳌?(本文始發(fā)《織錦臺》雜志2016年第1期、總第9期)