除夕•祭祖

文/王啟珍

我國農歷年的歲首稱為“春節”,是中華民族的第一大節,象征了團圓、喜慶、新生和希望,而過年祭祖也是春節的重要內容。

祭祖之習俗,也有由來。東漢時期,有一個叫丁蘭(二十四孝之一)的人,一年四季以砍柴為主,常因母親未能及時送飯而怨怒再三。一日,因見樹上烏鴉反哺報恩,心中倍受感動,見母親前來送飯,連忙迎向前去。母親不解其舉,驚慌之中竟落水而亡。丁蘭救援不及,只得一木,于是以之為母,日夜祭拜。此舉流傳民間,形成日后人們祭祖之習俗。

臘月三十是過大年的最后沖刺日。在集上忙碌了半天的父輩們,陸續趕回家中。午飯一吃完,立即準備晚上的祭祖和年夜飯。

常言道:“一夜連雙歲,五更分兩年。”連和分的界線就是更歲交子,所以,除夕從天黑到子時交子,既是大團圓、接先人、祭先祖、吃年飯、守年夜、上廟祭諸神的重要時刻,也是過年的核心和年味最濃的時刻。

俗話說:“臘月跑斷腿,全為一張嘴;過年歡不歡,三十晚上轉一圈。”午飯后,全家齊動手,老幼無閑人。父親開始做煮肉的準備。只見他從房梁上取下豬頭,兩扇大排骨、兩個前后肘,四個豬爪爪。先將豬頭放在有炭火的鐵架子上,將其未刮凈的絨毛和頭皮慢慢燒焦烤黃,待發起小泡泡后,放在溫水中浸泡一會,待肉皮泡軟了,刮洗干凈和其他肉骨頭一起配料燉煮。

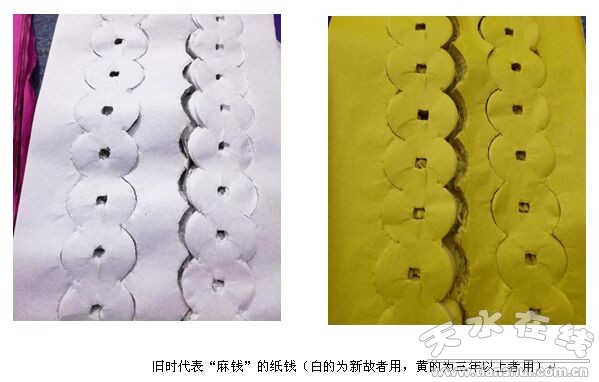

我割紙印冥票,三叔則用紙銼給先人打制“紙錢”。(紙銼——舊時一種用來在一沓黃白紙上打眼的半圓形鐵制品,長約五寸,半圓口徑如銅錢大,打眼一端為鋒刃,是專為祭神祭祖打制冥資的工具。其工具分為兩種:一種刃口中間有一小方眼者,打出的紙錢代表麻錢。一種刃口中間為一細橫條者,打出的紙錢代表銀元。)

舊時代表“麻錢”的紙錢(白的為新故者用,黃的為三年以上者用)

舊時農家年末為先人打制冥資的工具----紙銼

二叔是我們家唯一的秀才,寫對聯非他莫屬。二弟研墨,三弟壓紙,二叔揮毫,一展身手。我至今記得最清楚的一副對聯是大門上的:“翻身不忘共產黨,幸福感謝毛主席”。橫額是:“勤儉持家”。二叔寫一張,二弟、三弟小心翼翼地拿到院子里,用小石子壓緊晾干。待所有房門的對聯寫好之后,接著又寫了一個碗口大的“福”字。正要寫第二個“福”字時,二弟突然問二爸:“寫‘福’字是啥意思?”二叔邊寫邊說:“過年貼‘福’字,有‘迎福’和‘納福’之意,大致有四個意思,一是‘順’,祈求在新的一年里能一順百順,諸事如意。二是‘保佑’,求得神靈保佑,逢兇化吉,遇難呈祥。三是‘創造幸福’,在新的一年里,全家人要團結一致,同心協力,創造一個幸福家庭。四是‘康寧’,健康無疾患,身強體又壯。

奶奶早已在三腳茶爐上用砂鍋熬好了一碗糨糊,二叔便領上我們幾個,開始貼對聯。

貼之前,先在大門外放一串鞭炮。為什么貼對聯之前先要放一串鞭炮?據二叔講,一是先敬門神,晚上接來的先人就讓進院。二是恐嚇年獸。上古時期兇猛野獸“年”最怕紅色和炸響,年聽到炸響后就不敢到村里來禍害人畜了。三是代表喜氣。爆竹一響,喧鬧景象和歡樂氣氛隨之而來。大有“喜氣洋洋財旺旺,好運多多福連連”之感。

我站在單人凳子上,在門的上方刷上糨糊,貼好橫聯,順便貼了三張錢馬,跳下凳子后,正準備在大門兩邊刷糨糊,不料二叔手拿一聯問我們幾個:“上聯是貼左邊還是貼右邊?”我們一時語塞,都搖頭說“不知道。”三弟說:“你說貼那邊就貼那邊,我們知道個啥”!二叔笑著說:“不是我說貼那邊就貼那邊,而是貼對聯也有講究”。“啥講究”?二叔說:“簡單地說,要看橫額。靠近橫額首字一側貼上聯,另一側貼下聯。大部分對聯,其橫額的書寫順序由原來的從右到左變成了從左到右(正對著門看),這種情況下,上聯貼左側,下聯貼右側。如橫額從右往左順序寫的,上聯要貼在右側,下聯貼在左側。你們以后長大了,每逢過年貼對聯時,千萬注意,不要把對聯貼反了,貼反了,不光惹人笑話,更重要的是家里還一年不吉利,這是貼對聯的大忌,一定要記下。現在你們看我手里拿的上聯是貼左邊還是貼右邊?”我一看橫額‘勤儉持家’是從右往左寫的,立即說應貼在右邊。二叔說:“嗯,說對了。”于是,我們一邊開始往右邊門幫子上刷漿糊,一邊聽二叔接著說:“還有一點就是對聯上的字,應以單數為好,單數象征著吉祥。再就是大門扇上不能單貼‘春’字,可以貼‘福’字或‘招財進寶’、‘黃金萬兩’等合體字。因為在古代只有怡紅院會在門口貼‘春’字。”我們都點頭說:“記下了。”

之后,我們在二叔的指揮下,貼好了門神像,在門神像上方,二叔端端正正貼上“福”字。進院后,又馬不停蹄地將各房門的對聯貼結束。

天剛擦黑,三叔便在上房房檐和大門門頭分別掛上了里面點燃蠟燭的大紅燈籠。瞬間,院內院外一片通明。上房炕頭,一盆炭火在爺爺的伺弄下,火苗燃的正旺,壺中的水在歡快地響著。

我們在大人的催促下,草草吃了一點晚飯,就亟不可待地跟在身穿長袍子、手端香馬盤的父親和三叔后邊到莊外接先人去了。(有些村莊至今還流行著所有親房大人娃娃都出動,統一去莊外接先人的習俗)。

出了門,父親說:“天一黑,先人就在莊邊上等著回家哩,我們不接,他們是進不了門的。所以,全家人都要去接。看似簡單,含義卻很深刻。既是對親人的一種懷念、惦記,又是一種對先人的孝敬,不能看做可有可無。如果是當年過世的親人,孝子都得穿上孝衣去接,如果不穿孝服去接,就會認為是不孝的表現,引來莊間人的非議。”

一路邊走邊說,只見夜幕下不時人影晃動,籠光昏閃,孩子嘻鬧。我們到莊外下爺寺大路邊朝老墳方向站住,父親先行祭土,然后點燃了3柱香、1支蠟插在路邊,燒了一沓紙錢后說:“過年了,我們來接各位先祖爺,隨子孫們回家過年。”言畢,一串鞭炮清脆地響徹莊外,我們磕了3個頭,便喜喜鬧鬧地轉身回家。

到了大門口,父親又點燃了2支香,對我們說:“這是專門給門神敬的,如果給門神不燒香表示表示,它們不讓接來的先人進院。”并囑咐我們放幾個小炮仗,之后把兩支香分別插在大門頭和二門頭,點燃了幾張紙錢,大家才進了院子。

一進院子,只見廚房里頭,屋潔燈明。灶臺正中的墻上,端端正正貼著我們親手制作的嶄新的灶王爺神像,兩邊是二爸用黃紙寫的小對聯,上聯寫著“上天言好事”,下聯為“回宮降吉祥。” 橫額為“一家之主”。四小碟獻飯已擺好。大鍋里煮的骨頭肉,香味四溢,滿院飄香,饞的人直咽唾沫。

一進上房,只見大方供桌上,中間用一個藍花大瓷盤擺放著一個熱氣騰騰煮熟的大豬頭,前額貼著一朵用開水焯過的大菠菜,兩只耳朵上分別粘上一個大紅辣椒,格外喜氣和顯眼。盤子周圍擺放著八個小碗,分別盛著紅燒肉、燴丸子、炒粉條、炒豆腐等肉菜。象征著五谷豐登的兩個紅花碗大的饅頭,上面分別蒸著五顆大紅棗,格外引人注目。除此之外,四周還擺有酥酥糖、雞腿梨、霜柿餅等糖果。獻飯前擺有香爐、蠟簽。獻飯后則端端正正擺放著用柏木做的三代祖先牌。兩邊豎放著數包用黃紙精心包服的冥票、紙錢。堂屋燈火通明,供桌祭品豐盛。

我們被這肅穆的氣氛一下子鎮住了,既不敢打鬧,也不敢嘻笑。乖乖地和全家人一起跪在供桌前,聽從大人指揮。家中祭祖,如同先人就在跟前一樣,充滿著誠敬和感恩之心。孔子曰:“祭如在,祭神如神在。神靈,其實就是先祖爺。

春節祭祖,是除夕一項最隆重的民俗活動。它起源于商朝,商人認為,鬼神有很大的權威,能夠決定人們的命運。所以,他們十分崇敬鬼神,特別是已逝去的祖先,認為靈魂仍然存在,可以降禍、賜福于子孫。因此,過年給祖先燒香點蠟、燒紙上供、虔誠叩拜,讓列祖列宗在天之靈保佑子孫后代平安幸福,家道興旺,既體現了“百善孝為先”的美德,又傳承了“慎終追遠”為特色的年文化。

只見三叔先點燃三炷香,遞給父親,父親緩緩舉過頭頂之后,右手先端端正正地將一炷香插在香爐正中間,然后將第二炷香插在右邊,最后將余下的一炷香插在左邊。(當時我年幼無知,心里想父親為什么插香時不插雙數而插單數?為什么先中次右后左?因當時氣氛嚴肅不敢問,事后我才知曉,首先,三是吉祥數,代表著“天地人”意思就是人要順應天地規律,先天后地再人。其次,道教講究的是“道生一,一生二,二生三,三生萬物”。也就是說三代表著萬物之根本,那么點上三炷香則是向這世間萬物表達著敬畏之心。)隨后三叔又點燃兩支蠟燭,遞給父親,父親如前,分別插在香爐兩側的蠟簽里。接下來三叔手持小茶壺,在茶盅里倒上熱茶,遞給父親,父親又緩緩地一字形灑在供桌前,連奠三次。奠完茶又奠酒,最后焚燒了一些紙錢和冥票,我在院子里立即點燃了事先準備好的一串鞭炮,父親便大聲說;“王家子孫后代,給各位先祖爺過年磕頭了,祈盼列祖列宗,一年四季,保佑全家平順安康,吉祥如意,五谷豐登,六畜興旺。”言畢,大家跟著父親虔誠地磕了3個頭,起身作揖,祭祖才算結束。

接先人回家過年,這不僅僅是對祖先的敬重和思念,其實質在于弘揚孝道美德,其本源就是感恩與報恩,其意義在于,緬懷先人,教育子孫后代不忘祖德,弘揚祖德。朱子家訓里“祖宗雖遠,祭祀不可不誠”即為此意。

從除夕祭祖開始到初三下午送先人回冥國世界,期間供桌香火不斷,每餐第一碗飯必先敬獻先人。除夕祭祖獻飯,不是一擺上供桌就萬事大吉,而是在三天年期間,必須每天早餐前放在蒸籠里加熱,然后虔誠地擺上供桌。讓先祖和家人一樣,頓頓吃熱飯,餐餐見孝心。若有家族成員或親戚朋友來拜年,進上房后首先朝供桌上的三代先人牌,燒香點蠟跪拜,之后才向主家年長輩分高者拜年。

千百年來,人們一輩接一輩地傳承著這一古老的習俗,將除夕接先人、祭神靈和熬年守夜的故事演繹得淋漓盡致。在豐富人們物質生活的同時,也給人們精神生活增添了無窮樂趣和享受。 (2019年1月30日)

作者簡介:

王啟珍,男,現年75歲,麥積區石佛鎮人。中共黨員,從事行政工作40余載,其中在鄉鎮基層工作長達30余年。在職期間,曾在部、省、市級刊物上發表多篇論文并獲獎。退休之后,仍愛好文學,茶余飯后,搜集整理資料,先后出版了三陽川石佛鎮下街里《王氏族譜》、反映三陽川石佛一帶傳統節日——過年的民情風俗《憶往事·話過年》等書。散文《年關迫近,進山換松子》、《昔日回家難,今朝盡坦途》,組詩《退休謠》等。