何忍“耤”字別天水

秦嶺

【文章導(dǎo)讀及秦嶺先生觀點】1、“耤”(字形)、“耤田”文化是伏羲文化的重要組成部分;2、天水是著名口頭禪“一畝三分地”的文化源頭和“先農(nóng)”文化之根;3、“耤”字是古代政治和王權(quán)的產(chǎn)物,而且屬于政治專用字,造字之日即為冠名之時;4、“耤水”(今已改“藉河”)名稱當屬某代最高政權(quán)紀念性、標識性冠名,應(yīng)屬帝王所賜,而非地方自命;5、“耤”字以名稱意義在天水存在的時間至少應(yīng)在“五帝”時期乃至更早。

(上圖:早期“耤”字形)

(上圖:“耤”字會意圖)

不是所有的文字,都會和一座城市血肉相連,密不可分。

但古老的“耤”字和羲皇故里天水,就像一次曠遠而壯麗的約定,可謂山高水長,地老天荒,如一曲生生不息的人間長歌。

一個“耤”字,就這樣以萬古河流、地域的標識名義,安放在相傳8000年前伏羲結(jié)繩記事、演繹八卦的一方圣土。此河曰:耤河;此地曰:耤口。按照中國文字的發(fā)展和流變規(guī)律,“結(jié)繩”、“八卦”、“圖畫”、“書契”等符號時代被史界普遍認為是中國文字的孕育期,其中“結(jié)繩”和“八卦”則被認為更具文字啟蒙意義,而“耤”字的應(yīng)運而生,無疑把中國農(nóng)耕文明的來路演繹得縱橫捭闔,活靈活現(xiàn),它古老、神性、鮮活且生機盎然。

東漢《說文》曰:“耤,帝耤千畝也。”《說文》亦解:“從耒、昔聲。”發(fā)音與多數(shù)古籍標注、天水民間傳統(tǒng)發(fā)音(xi)一致。《現(xiàn)代漢語詞典》解“耤”曰:“耤河,水名;耤口,地名,都在甘肅。”我遍查包括《西周甲骨探論》《金文編》在內(nèi)的漢字流變研究專著和甲骨原文發(fā)現(xiàn),“耤”字的早期字形不僅在3600年前的甲骨文時代就已先聲奪人(注:漢字的演變經(jīng)歷了6000年),而且字形多達21種,數(shù)量之多,沒有之一。至西周早期,字形減少到7種,到秦簡牘時期,基本定型為“耤”字。彼時“耤”字邃成單純字。篆文時期,附以草頭組成會意兼形聲字“藉”,表示供人祭拜時站、跪的草墊。其中《殷虛文字綴合》及卜辭解曰:“丙辰卜爭貞,乎耤于陮,受有(一說“佑”)年”, 對于其中的“耤”字,郭沫若解曰:“象人持耒耜而操作之形。”徐中舒亦解:“象人側(cè)立推耒舉足刺地之形,會蹈履而耕之意。”所解所析,農(nóng)耕現(xiàn)場的直觀印象撲面而來。實際上,歷史發(fā)展到今天,多數(shù)農(nóng)人仍然在廣袤的田野“持耒耜而操作之形”。也就是說,幾千年前古人在生產(chǎn)勞動中創(chuàng)造的耕作形態(tài),今人仍然以“耤”承之,且必然會影響未來更久。

“耤”在甲骨文中的呈現(xiàn)如此豐富,說明“耤”在甲骨文之前就已經(jīng)十分活躍。眾所周知,早期的甲骨文脫胎于史前人類刻在陶片等器物上的符號和圖畫,但除了“魚”、“日”、“月”等少數(shù)符號、圖畫具象之外,多不辯得。從字形演變的規(guī)律分析,符號、圖畫時代那些橫七豎八、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的線條組合,可能已經(jīng)“耤”在其中了。

“耤”在警示“民以食為天”,又在昭示“食以農(nóng)為本”。“耤”字于農(nóng)業(yè)文明的意義,不僅具有不可替代的政治象征性,還有無與倫比的農(nóng)業(yè)史標識地位。

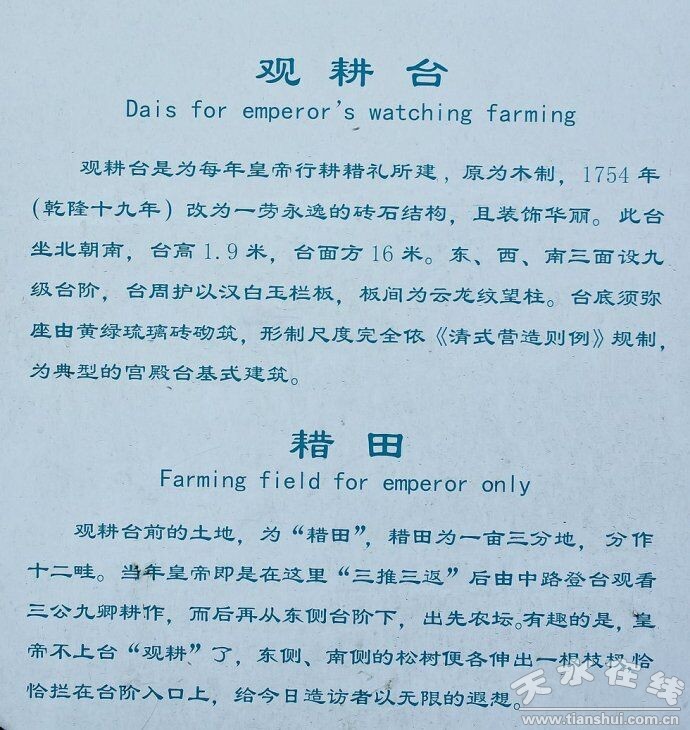

無農(nóng)必亂,亂則傾國,滅朝,失家。豈止“民”,所有動物也概莫能外。《國語》云:“夫民之大事在農(nóng)。”歷代部落首領(lǐng)、帝王顯然很早就清醒地意識到了親自示范性“勸農(nóng)”的重要性。西周始,“耤田”成為約定俗成的國家禮制。《禮記•月令》云:“天子三推,三公五推,卿諸侯九推,庶人終畝。” 唐代專設(shè)“耤田”壇。到了明朝,皇帝為了彰顯“耤田”的神圣和莊嚴,干脆在如今的北京城修筑了先農(nóng)壇,其長11丈,寬4丈,分為12畦。明清時代的皇帝“耤田”禮,更是順應(yīng)時勢,附以植樹種草。此舉此念,可謂承前啟后,彌新歷久。史上,還產(chǎn)生了大量與“耤田”有關(guān)的詩歌作品,如秦《大雅•小田》、陳《耤田五章》、宋《躬耕耤田詩》、清《圣主躬耕耤田詩》諸等,可謂膾炙人口,流傳甚廣。

值得一提的是,北京先農(nóng)壇的12畦還成就了一個著名的口頭禪:“一畝三分地。”而這“一畝三分地”的文化源頭僅是一個“耤”字,承載這個文化的地域概念,就是天水。國運盛衰,朝代更迭,都城屢遷,帝王“耤田”之地定當不在少處,可唯有羲皇故里天水擁有了一個“耤”字。相對于廣袤的中國農(nóng)業(yè)疆域,天水只不過“一畝三分地”那么大,可這個“耤”字,卻把天水推上了中國農(nóng)業(yè)文化符號的文化高地。

但是,“平地一聲雷”,奇跡和荒誕恰恰在天水發(fā)生了。

世事發(fā)展到如今,正當“耤”字以天水的名義替歷史文化發(fā)聲的時候,天水有關(guān)方面卻逆勢而上,在上世紀90年代末毫不吝惜地將“耤”字驅(qū)逐出天水界域,并以“藉”字替之,隨即,“耤河”易名“藉河”,“耤口”易名“藉口”。如今“耤”在天水本地已不復(fù)存在,所有關(guān)于“耤”子的門牌、標識、解讀、文字說明一掃而光。

“耤”字忍別天水,外地人驚詫莫名,本地人不明就里,《現(xiàn)代漢語詞典》對“耤”字的解釋成為一個尷尬的存在。

至于天水棄“耤”之由,因為實在不值一辯,且容后解之。

而替代字“藉”何解,可謂婦孺皆知。《現(xiàn)代漢語詞典》遵古法,有兩解,一曰:踐踏;凌辱。二曰:墊在下面的東西。也同“借”,意思是你根本就沒有。至于“墊在下面的東西”為何物,傻子也不會想到好處去。

如此替代,像極了一個舍美娶丑的典故,說是很久以前,有位百里挑一的美女要嫁到一個以審丑為主的國度去,新郎揭開新娘的蓋頭一看,發(fā)現(xiàn)距離丑的標準實在太遠,不僅遷怒于媒婆,而且將美女驅(qū)逐出境,最終迎娶了一位滿臉黑斑、鼻涕雙流的丑女,這才喜不自勝地雙雙完成了浪漫的洞房花燭之夜。

當事人美丑不分,旁觀者倒也不用為“瞎子照鏡子”操閑心,問題是人家“耤河”、“耤口”從祖上就與天水大地“明媒正娶”到海枯石爛不忘初心的地步了,你這當孫子的卻中間插一杠子,來了個挑撥離間,這等于在舍美娶丑典故的基礎(chǔ)上,又誕生了一個足以彪炳史冊的現(xiàn)代典故:趕走祖上“帝耤千畝”,歡迎后世“踐踏凌辱”。

所謂知其然而不知其所以然,應(yīng)了韓愈語:“其真無馬邪!其真不知馬也。”

(上圖:古代帝王“耤田”遺跡)

(上圖:北京先農(nóng)壇“耤田”介紹)

(上圖:北京先農(nóng)壇“一畝三分地”和“耤田”介紹)

中國漢字是中華文明的“活化石”,是維系幾千年古老文化的重要載體和胎記,而“耤”字解讀歷史的價值和胎記意味尤為突出,這就引出兩個重要的話題:一者:“耤”字落地天水的理由;二者:“耤”字與天水結(jié)緣的時間。學(xué)界對這個兩個話題歷來莫衷一是,并視為學(xué)術(shù)盲區(qū),但在我看來,大致的眉目還是清晰的。

不妨先從中國傳統(tǒng)節(jié)日“龍?zhí)ь^”說起。“龍?zhí)ь^”是中國古代農(nóng)耕文化對于節(jié)令的反映,始于古人對自然天象的崇拜,當與古人對星辰運行的認識和農(nóng)業(yè)節(jié)氣有關(guān)。漢代《春秋命歷序》云:“天地開辟,萬物渾渾,無知無識;陰陽所憑……天皇出焉,定天之象,法地之儀,作干支以定日月度。”此說與漢《三皇本紀》中伏羲“仰則觀象于天,俯則觀法于地,旁觀神明之德,以類萬物之情,造書契以代結(jié)繩之政”當為一淵。至元代,“龍?zhí)ь^”邃成節(jié)俗。元《析律志》曰:“二月二,謂之龍?zhí)ь^”。至清代,各種版本的《中國傳統(tǒng)萬年歷》盛行,多有如此介紹:“龍?zhí)ь^”起源于“三皇”之首伏羲氏時期。伏羲氏“重農(nóng)桑,務(wù)耕田”。每年農(nóng)歷二月初二這天,“皇娘送飯,御駕親耕”。后來,黃帝、唐堯、夏禹等紛紛效法先王。也就是說,元以后對“龍?zhí)ь^”的文化追蹤,不僅上溯至伏羲時代,而且融入了伏羲文化和“耤田”文化,這也與《左傳•昭公十七年》中“大皥氏以龍紀,故為龍師而龍名”的釋義殊途同歸。

由此可見,“耤”(字形)和“耤田”作為特殊的非物質(zhì)文化遺存,不僅是伏羲文化板塊的重要組成部分,同時也是研究伏羲文化的重要載體和參照。遺憾的是,長期以來,包括天水學(xué)者在內(nèi)的伏羲文化研究學(xué)者,多以天水、關(guān)中、中原一帶的伏羲廟、伏羲陵、大地灣等實體遺存以及多種民間傳說為研究對象,偏偏對“耤”字和“耤田”文化熟視無睹,睹而無為。如此反常,恐怕不止是理念和視界問題。

不妨再據(jù)《周史》覓蹤,周厲王時,“西戎殺秦仲同族,即居于犬丘的一支大駱的后裔,王命伐戎,不克。”周宣王四年,“使秦仲伐戎,兵敗被殺。宣王召秦仲之五子,予兵7000破戎,西戎稍卻,秦遷居犬丘,周封秦仲之長子為西垂大夫,即秦莊公。”所謂犬丘,即西犬丘,今天水西南部,始為秦都。

天水屬古代綿諸戎、邽戎、冀戎等部落活動的重要區(qū)域,這里必須得提及史上著名的“千畝之戰(zhàn)”。《國語•周語》曰:“宣王三十九年,戰(zhàn)于千畝,王師敗績于姜氏之戎。”對于此役,《竹書紀年》等諸多典籍亦有所錄。

此所謂“千畝”,當為周宣王之“耤田”,此地距離西周國都鎬京不會太遠,具體何地,無考,但此西周由盛轉(zhuǎn)衰之役,卻極大地豐富了“耤田”的政治、歷史和文化內(nèi)涵。周宣王之后,歷代帝王吸取教訓(xùn),“耤田”尤盛。由此,“耤”字花落天水,至少可以得出三個理由,一是某代帝王專為紀念人文始祖伏羲“重農(nóng)桑,務(wù)耕田”之功所賜,二是某代帝王征服天水后,曾率領(lǐng)百官在天水“耤田”,以顯“此乃王土”,三是某代帝王為了紀念“千畝之戰(zhàn)”。

除此三者,似再無他由。根本上講,“耤”字當為帝王所賜。古代帝王賜人名人姓、地名水號,乃政治文化之常態(tài),也是其用來維護和加強統(tǒng)治的手段之一,比如漢武帝賜聞喜、武則天賜登封、宋孝宗賜重慶、宋徽宗賜肇慶、明太祖賜鳳陽、明成祖賜天津、清高宗賜嘉義等,不一而足。除了王賜,地方政權(quán)和民間誰有豹子膽冒犯王權(quán)自享“耤”字?“耤”字可不是識字課本里的“人口手”,“耤田”更不是地方政權(quán)的自留地。

由此也可推斷出“耤”字“落戶”天水的大致時間段。天水作為秦人先祖“在西戎,保西垂”之地,與各戎雜居,歷經(jīng)300年至秦襄公時,秦人的才東遷陜西關(guān)中,此后,天水除了戰(zhàn)事頻仍,早已與中國政治核心漸行漸遠直至默默無聞。一個淡出核心政治范圍、王朝風云際會和雄都宏邑的之地,不可能再有機會贏得某個王朝的“耤田”之事和賜名之由。因此,“耤水”之名可上溯至周代甚至更早,而“耤口”當為“耤水”之衍生。

不妨再大膽推測,既然“帝耤千畝也”乃“耤”字的唯一解釋,而“耤”字遠在殷商甲骨時代就有,可見此“帝”非指周朝某王,何況夏朝君主稱“后”,商朝君主稱“帝”,周天子稱“王”。另外,東漢蔡邕釋“三皇五帝”曰:“上古天子稱皇,其次稱帝。”而“皇帝”一詞后來始于自認為“德兼三皇,功蓋五帝”的秦王嬴政,從此“皇帝”一詞才取代了“帝”與“王”,再綜前所述,此“帝”應(yīng)屬“五帝”時期乃至更早,也許本身所指伏羲。同理,“耤水”之名,至少在“五帝”時期乃至更早就有了,此亦吻合伏羲時代“重農(nóng)桑,務(wù)耕田”之解。必須強調(diào),專用字的特殊性在于其在誕生之日,即為標識之始,后世不可能把一個專用字無緣無故強加為水名,誠如當下不斷創(chuàng)造的化學(xué)元素專用字,創(chuàng)生之日即為命名之時,無由挪作他用。

此廂,我之所以強調(diào)判斷而非結(jié)論,只為把結(jié)論留給文史專家,姑且拋磚。

關(guān)于“耤”字本體演變,縱觀歷代典籍,也曾“耤”“藉”“籍”通用或混用,謬誤種種,亦殃及“耤水”名稱,但縱有萬變,其宗乃“耤”,按照漢字發(fā)音、字義、結(jié)構(gòu)發(fā)展和流變規(guī)律,本不足為奇,亦不足深究。《水經(jīng)注》云“耤水”“即洋水也”,唐《通典》曰:“一名洋水,又名嶧水。”所謂“洋水”、“嶧水”之名在《水經(jīng)注》之后的現(xiàn)存所有典籍中,已與“耤水”無涉,亦符合民間對帝王“賜名”的不可冒犯性和禁忌意味。另,《禹貢》《漢書•地理志》《水經(jīng)注》諸典籍對天水不同河流古名多有釋義,名稱蕪雜,唯“耤水”縱貫至今。在《現(xiàn)代漢語詞典》中,與“耤”字一樣的地名、水名等專用詞成百上千,如邯鄲、虢鎮(zhèn)、滹沱、鄆城、兗州、茌平、淄博、郫縣、甪堰、盱眙、濉溪諸等,這還不包括不斷新造的大量專用字。

“專用”何其多,均因其獨一無二,自稱體系。

話說回來,天水棄“耤”,如果是為了彰顯現(xiàn)代民主理念,掃除“耤田”的王權(quán)遺風,固然也會付出罔顧“夫民之大事在農(nóng)”、數(shù)典忘祖的代價,倒也不失為一種理念,可真正的理由恰恰不在這里,詢之得仨:一是該字無論從發(fā)音還是結(jié)構(gòu)看,屬于生僻字;二是該字僅限于天水,全國范圍內(nèi)使用率不高;三是不利于宣傳堂堂天水作為國家歷史文化名城的新形象。

何為“生僻”?到底是你“生僻”了傳統(tǒng)文化,還是傳統(tǒng)文化“生僻”了你;到底是你在“審”美還是美在“審”你。淺顯邏輯,不言而喻。

新中國成立以來,漢字一直在改革中不斷取舍、標注、校誤,使得不少專用字日漸明確,縱然如此,由于“十里不同天”,地方傳統(tǒng)語音、表意系統(tǒng)仍然有“一經(jīng)多念”之象,但它始終是漢字不斷改革、完善的依據(jù)要件。比如天水毗鄰有個宕昌縣,歷代典籍和宕昌本地對“宕”字均發(fā)“tan”音,可《現(xiàn)代漢語詞典》一度標注為“dang”音,宕昌方面并未妥協(xié)將就,更未隨便找字替之,而是委托中國地名學(xué)會校誤。2014年2月始,新編《現(xiàn)代漢語詞典》復(fù)原并增設(shè)了“宕”字的傳統(tǒng)讀法。

小縣宕昌偏居岷山一隅,天水與其一衣帶水,文史理念卻天壤有別,堪為一嘆。

“耤”字完璧歸趙,恐當無期。只是本人當年曾飲耤河水,亦在耤口從業(yè)兩年,此番文字,亦非多事,姑且念耳。

2019年4月21日天津觀海廬

作者:秦嶺,籍甘居津,出版有長篇小說、小說集、散文集、劇本《皇糧鐘》《透明的廢墟》《幻想癥》《借命時代的家鄉(xiāng)》《不娶你娶誰》《眼觀六路》《宿命的行走》《在水一方》等20部,主要小說有《女人和狐貍的一個上午》《吼水》《殺威棒》《天上的后窗口》《棄嬰》等。有作品翻譯到國外。