天水放馬灘秦漢墓的三個“第一”

甘肅日報特約撰稿人李清凌 2020/7/15

放馬灘

放馬灘

“一镢頭挖出三個中國第一”,這個形象的說法,聽起來有點聳人聽聞,難以置信,卻是被考古學家證實的事實。這一奇跡發生在天水市麥積區黨川鎮的放馬灘。

1986年4月的一天,一場大雨過后,小隴山林業局放馬灘工區的職工清理宿舍后墻淤泥的時候,發現了一個古墓洞穴。上報后,經過鉆探、發掘,發現了百余座秦漢墓葬的古墓群,分布在秦嶺山前平地,依東西向分上、中、下三層排列。現已部分發掘,共出土文物四百余件。

放馬灘遺址

秦人先祖牧馬于放馬灘

放馬灘西距仙人崖5公里,距麥積山15公里。它深入秦嶺腹地,山林密布,草地寬廣,宜林宜牧。早在西周孝王時期,秦人的先祖非子在這一帶牧馬有名氣,被周孝王召見,令他在汧河、渭河之間為國家主持牧馬,放馬灘就在汧、渭地區的西首。從商末周初開始,秦嬴的先人就世代居住在西犬丘(在今甘肅禮縣東北),與西犬丘相距不遠的放馬灘,當屬于秦人活動、非子牧馬的范圍。清乾隆《甘肅通志》卷6記載,這里還有一處同今天水清水縣“秦亭”同名的地方,可能是清水秦亭的延伸:

“秦亭山在州東南五十里。左有永豐山,中則東柯谷。山亙四十里,上有秦亭,下為秦谷,非子所封邑,蓋附庸也。傍有紫金山,下有馬房山。”

仔細看,這里的“秦亭”是一座山和山上一個亭子名,不同于清水縣西周時作為行政地域名的秦亭。但它至少說明,非子牧馬的地域延展到這里;反過來說,這一帶屬于非子牧馬的地方。

秦人的先祖本是商朝的臣子,周武王滅商時,將秦先祖蜚廉及其子惡來殺死。此后在周朝政權下,惡來的子孫有幾代人沉淪于世,聲名不彰。倒是蜚廉的另一子季勝之子孟增,得到周成王的信任。周成王在皋狼(今山西方山縣西南)給孟增建了宅邸,讓他在那里居住。孟增在皋狼生下衡父,衡父生造父。造父以其家傳善于養馬駕車的長技,得到周穆王的重用。穆王喜歡巡游。造父為其選得驥、溫(一作盜,淺青色)、驪(黑色)、驊(有紅色花紋)等駿馬,遠到昆侖丘(在今河湟、河西一帶),會見西王母(西戎首領),樂而忘歸。這時候,正好遇上位于今江蘇泗洪縣東南的徐國首領徐偃王起兵作亂。造父為穆王駕車,一日千里地趕回來,平息了叛亂。周穆王論功行賞,將趙城(在今山西洪洞縣北)封給造父。贏姓造父一族由此為趙氏。于是惡來的子孫們都借造父的政治光環,自稱為趙氏,以光大門楣。事實上,他們雖然自托于趙氏,但都并未離開隴右搬到趙城去住。他們仍然居住在犬丘(今甘肅禮縣東北),活動于隴東南。直到非子時代,其家族的政治地位才有了明顯的變化。

非子仍然居住在犬丘。他喜歡養馬和其他牲畜,養馬技術很有一套,馬匹繁殖得又快又健壯。犬丘人將這件事報告給周孝王,周孝王乃召見非子,讓他在汧水和渭水之間為國家牧養馬匹,國馬很快地得到發展。周孝王為了獎勵非子,準備以他作為其父大駱的嫡子。然而大駱的嫡妻是戎人首領申侯的姑娘,生下名叫成的兒子,并已經立為嫡子。申侯聽到周孝王的打算后,趕去求見孝王,對孝王威脅說:“我的先人是驪山氏之女,驪山氏又嫁女給您的先人戎胥軒,生子名叫中潏。中潏正是因其父親同驪山氏有親戚關系,才棄商歸周,保聚西垂,西垂地區因此民族關系和睦,社會安定。現在我又嫁女給大駱,生下嫡子成。正是申、駱兩族的聯姻令西戎各族俯首聽命,您才得以安坐王位——換嫡子的事您就掂量著辦吧。”周孝王聽了,心生疑慮,不敢違意于申侯。乃改變主意,給非子另給了一塊地,封到秦邑(今甘肅清水縣),使他為“附庸”,承續嬴姓的祀典,號為秦嬴。“附庸”是沒有資格直接朝見天子的小臣,只能拜托大國的國君,在朝覲時向天子通報姓名而已;但萬丈高樓平地起,非子一族畢竟是再次獲得了天子的封賜和一定的政治地位。

非子的兒子名秦侯。秦侯在位十年就死了,生子名公伯。公伯即位三年又死,其子乃歷史上有名的秦仲。秦仲繼立以后,周厲王荒淫無道,許多諸侯叛周,西戎也乘機反叛王室,屠滅西犬丘即今甘肅禮縣的大駱一族。周宣王即位(前827年),為了抵御西戎的進攻,乃提拔居住在今甘肅清水縣的非子曾孫秦仲為大夫,令他討伐西戎。結果,秦仲弱不敵強,又被西戎殺死。

秦仲雖然政治軍事業績不彰,但他在秦人發展史上的客觀作用卻很顯著。周宣王封秦仲為大夫,其政治地位一下提高到伯爵——按周禮,“天子之大夫視伯”,就是說,秦仲為宣王的大夫,地位相當于伯爵。爵是中國古代中央政府根據臣子對國家的功勞封給的榮譽稱號,分為公、侯、伯、子、男五等,伯是第三等,那已經是中級爵位了。同時,按照周制,伯爵的封地為70平方公里,這同非子的地不足50里相比,又是很大的拓展。

秦仲有五個兒子。其長子是秦莊公。秦仲戰死后,周宣王召見莊公兄弟五人,“與兵七千人,使伐西戎”,就是調給7000軍隊,讓他們兄弟率領去打西戎。這一次,莊公兄弟大敗戎兵。于是周宣王令秦莊公繼承秦仲的封地,又將其先祖大駱的封地犬丘也交給秦莊公所有,提任他為西垂大夫。至此,秦的轄地已經奄有今甘肅天水的清水、張家川、秦安、甘谷、武山數縣,秦州、麥積兩區以及隴南的西和、禮縣等地了,其國勢如日中天,影響越來越大。

綜上所述,在放馬灘一帶發現戰國秦漢墓是完全有可能的。

放馬灘秦簡

第一篇志怪故事

放馬灘秦墓出土的首個“中國第一”,是考古學家從放馬灘戰國秦墓發掘整理出的《志怪故事》。它雖然很簡疏,卻是中國已知最早的、具有志怪小說性質的第一篇奇文。放馬灘秦簡的內容包括文字學,甲、乙兩種《日書》和《志怪故事》等幾方面成果,而這篇《志怪故事》的意義更為特殊。

放馬灘秦簡《志怪故事》的大意是說,秦昭王三十八年(前269年)八月己巳日,邸(一作邽)丞名赤,向御史報告說:大梁人、現居秦國都城中一個人名叫丹,當今國君在位的第七年,丹在雍城(在今陜西鳳翔縣南)的基層管理機構“里”中,將人刺傷,隨即自刺而死。被丟棄到市上三日,又埋在雍城南門外。過了三年,丹又復活了。他之所以能夠復活,是由于丹曾作過審判官犀武的門客。犀武審議這位門客的命案,而讓其復活的原因,是因為丹罪不當死,就向主管人命的上司公孫強祈告。于是,公孫強就叫白狗把丹從地下掏出來,在墓地上停放三天,然后隨公孫強向北行走,經過“趙氏”地方,到了北地郡(治所在今甘肅慶城縣西南)一個長滿柏樹的山丘。四年后,他才能恢復神智,能聽見狗叫雞鳴,吃人間的飯食。其狀貌特征是喉部有疤,眉毛稀落,膚色黑,四肢不能動轉。復活之后的丹說:死去的人不愿多穿衣服。人間認為祭品用白茅襯包是富的表現,而鬼則只要有所得于他人就認為是富。丹說:舉行墓祭的人千萬不要嘔吐。一嘔吐,鬼就嚇跑了,不敢前來享用祭品。祭飯撤下后一下子就吃掉,這樣……丹說:祭祀時必須細心掃除,不要將……灑到祭祀的地上。不要把羹湯澆在祭飯上,不然鬼是不肯吃的。

據著名歷史學家李學勤先生考證,這篇文字是戰國晚期寫成的,它是中國志怪小說的嚆矢。《天水放馬灘秦簡》的釋讀者則認為,它可能是根據放馬灘秦墓一號墓主人的特殊經歷編創。因而有一定寫實因素。“文中提到的邽丞、地名、職官都可以找到依據,故可以確認此紀事及其歷朔當為實錄。”文中所寫“丹死而復活的故事,明顯有志怪性質,與后世《搜神記》等一類書籍頗相似。但時代早了四百年”。文學史料價值極高。

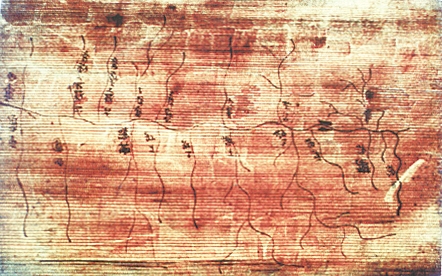

放馬灘一號秦墓木板地圖

第一幅地圖

放馬灘戰國秦墓出土的第二個“中國第一”,是畫在木板上的地圖。它反映的地域范圍較小,可能只包含秦武公十年(前688年),秦人打敗和趕走邽戎,在當地建立的邽縣(這是秦國歷史上首建的兩個縣之一。另一個是冀縣,治所在今甘肅甘谷縣東)。從地圖學的角度看,它卻是已知中國最早的第一幅地圖。

據考古學家研究,這幅地圖可由畫在四塊木板上的七幅圖拼接起來。原來四塊松質木板,其中只有一塊是單面簡單作圖,其余三塊正反兩面都有圖。考古學家根據各圖之間的聯系,將它們拼接成一幅完整的反映邽縣部分區域的圖版。上面有山脈、水系、溝溪、關隘以及對地名的注釋等。邽縣治所在圖上用顯著的大方框標為“邽丘”,縣級以下地名用小方框標示。整幅圖所反映的“范圍大致位于現今天水市麥積區之位置”(甘肅省文物考古研究所編《天水放馬灘秦簡》,第五章第五節)。這就說明,早在距今2300年以前的戰國時期,就有反映今麥積區的地圖了,而且它上面至今還可以看到六七十個地名。這些地名,如“故西山”,它與《史記·秦本紀》中說的秦文公死后“葬西山”的那個西山有無聯系?“故東谷”,與唐代詩人杜甫曾經流寓過的東柯谷有無聯系?類此都能引起人們無限的遐思和進一步研究考證。

它的出土不僅在地圖學上有標志性的意義,而且在歷史學、地方志的研究中也有重要的參考價值。嘆為國寶,殆不為過。

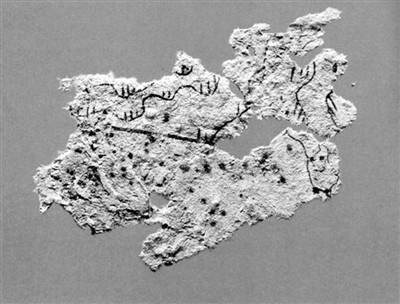

放馬灘五號漢墓出土的紙殘片

第一片紙

放馬灘考古發掘出來的第三個“中國第一”,是西漢初期的書寫紙。它是中國造紙技術,尤其是書寫紙發明年代不容置疑的鐵證。

古籍上多記載說,東漢時期的宦官蔡倫發明了造紙術。歷代學人引以為據,無可置疑。20世紀以來,考古學興起以后,考古學家從甘肅天水放馬灘、敦煌馬圈灣、敦煌懸泉置遺址、敦煌玉門關,內蒙古額濟納河流域的居延金關,新疆羅布淖爾,陜西西安的灞橋、扶風縣的中顏村,廣州南越王墓,四川綿陽等地都發現了西漢紙。其中年代最早的是甘肅天水放馬灘五號墓出土的紙圖殘片。放馬灘五號墓是漢文帝、漢景帝時(前179—前141年)的墓葬,殘紙上可見有墨線標識的山川道路圖。經鑒定,紙的質地是“麻類植物纖維”“是可用于書寫的早期麻紙”。(中國科學院自然科學史研究所1990年8月9日提供:《放馬灘紙化驗報告》,見《天水放馬灘秦簡》附錄)它是目前所知時代最早的書寫紙實物。放馬灘紙的發現,不僅證明西漢初期就已經有紙出現,而且證明這些紙已用于繪畫或書寫。將中國造紙術的發明時間,比蔡倫造紙的記載至少提前了近300年。

天水放馬灘秦簡歷史文化價值探析

□王振宇

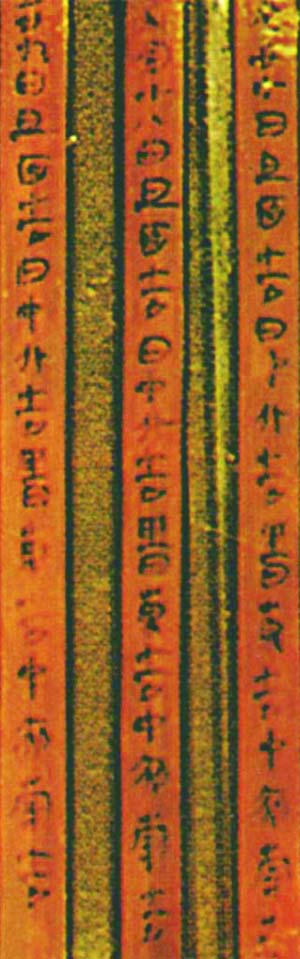

中國書法的發展,伴隨著漢字的產生和演變,歷經滄桑。出現在商代中后期(約前14至前11世紀)的甲骨文與金文,是我國目前發現最古老的漢字資料。甲骨文、金文在廣義上稱為“大篆”。秦統一六國之前,“小篆”是秦通行的字體。戰國時期從篆書轉變到隸書的“隸變”過程,正是文字由古文字系統向今文字系統的演變過程。戰國后期出現的《天水放馬灘秦簡》、《湖北云夢睡虎地秦簡》等簡牘中,可以清晰地找到秦篆隸變的軌跡。此后,中國書法不斷發展完善,最終形成了篆、隸、草、行、楷等書體。書法成為最具中華民族特點并深受中國人民喜愛的藝術形式之一。

放馬灘,是天水麥積山風景名勝區的景點之一,因傳說秦始皇先祖贏非子在此地為周王室牧馬而得名。這里碧野連天,風景秀美。由于1986年4月在此地出土了戰國、秦、漢時期的木板地圖、竹簡、紙地圖等一大批重要文物,被當時的考古學家譽為先秦及秦漢考古文化的圣地,有“天水放馬灘,云夢睡虎地”之稱。

下面,我們著重探討天水放馬灘秦簡的歷史文化價值,并對今后研究提出建議。

一、天水放馬灘秦簡的主要內容

1986年4月,甘肅省文物考古研究所對放馬灘古墓葬群的13座秦墓和1座漢墓進行了考古發掘,共出土文物400多件,其中一號秦墓出土的460枚竹簡,以其時代早、保存完整于1994年被定為國家一級文物,引起了全國考古學界、歷史學界及文化界的高度關注,并開展學術研究。放馬灘秦簡的主要內容及特點,可概括為以下幾點:

1、竹簡大多數保存完整。從留存痕跡看,其簡冊有上、中、下三道緯編,每簡右側編繩處都有三角小鍥口,并有編繩朽痕,系絲織物。當時編冊后用布包裹粘托,以作裝幀。

2、簡文以小篆書寫,間雜隸書。文字一律書寫在篾黃面,篾青面無文字。每簡最多容43字,一般在25~40字之間。每簡書寫一條內容,至一章寫完,如有空余,再寫不同的章節,其間用大小圓點和粗線段區分,以示分章。如遇轉行,必寫在與之鄰近簡的空余處。

3、經整理,內容有甲乙兩種《日書》和《墓主記》。甲種《日書》,共73枚,內容可分八章:《月建》、《建除》、《亡盜》、《入月吉兇》、《男女日》、《生子》、《禹須臾行》、《忌》。

乙種《日書》,共379枚,內容有20余章,前七章與甲種同,其他另有:《門忌》、《日忌》、《月忌》、《五種忌》、《入官忌》、《天官書》、《五行書》、《律書》、《巫醫》、《占卦》、《牝牡月》、《晝夜長短表》、《四時啻》等。

《墓主記》,共8枚,內容是縣丞向秦國御史呈交的一份“謁書”,記述一位名叫“丹”的人死而復生之事和簡歷。有的學者(比如李學勤教授)認為與《搜神記》等志怪小說相類,應是志怪小說之濫觴。

4、《日書》是主要部分。這部《日書》是繼湖北云夢秦簡《日書》發現后的有關《日書》的又一次重大發現。《日書》是研究當時社會、政治、文化、民俗及人民生活的原始資料。

《墓主記》在這批簡中所占數量雖少,但對研究秦國官制、行政建置以及縣機構的設置卻有著重要價值。

(放馬灘出土的秦簡)

(放馬灘紙質地圖殘片)

二、天水放馬灘秦簡的歷史文化價值

甘肅被譽為“簡牘之鄉”。在隴原大地上,東起天水,西至敦煌,南到祁連,北達居延,幾乎隨處可見簡牘遺存。敦煌和居延漢簡、殷墟甲骨文、敦煌藏經洞文書、故宮明清檔案等被學者譽為二十世紀考古學“四大發現”。到目前為止,甘肅發現的簡牘已達6.5萬多枚。天水放馬灘秦簡,是甘肅簡牘的重要組成部分,具有很高的歷史文化價值。

一是天水放馬灘考古發現的重大意義。有專家、學者認為,放馬灘戰國、秦、漢古墓群中出土的重要文物,創造了許多歷史之最。諸如:世界上最早的地圖——木板地圖;世界上最早的紙——紙地圖;中國最早的歷書——《日書》;中國最早的毛筆;中國最早的傳奇小說——《墓主記》等等,不一而足,在中國歷史文化中具有十分重要的意義。

二是天水放馬灘秦簡在歷史研究中的重要價值。放馬灘秦簡是繼云夢睡虎地秦簡出土后的又一重大發現,對研究秦的社會性質、農業生產、商業貿易、天文歷法、風俗習慣、人民生活等提供了重要資料。兩地發掘秦簡雖屬同一歷史時期,而且都有《日書》部分,但它們反映的文化內涵卻不盡相同,特別是有關禁忌方面有很大的差異。放馬灘秦簡中《日書》簡的數量少,內容簡略,少言鬼神事;而睡虎地秦簡中《日書》簡數量多,內容復雜,動輒言及鬼神。另外,兩部《日書》在記月名上也有很大的不同,前者多見于秦文化的名詞,說明秦重政治而輕鬼神;后者則多見于楚文化的名詞,說明楚重鬼神而輕政治。所以,兩部《日書》是研究戰國及秦時期社會、政治、經濟、文化的重要歷史文獻。

三是天水放馬灘秦簡在文字和書法史上的重要價值。放馬灘秦簡及甘肅簡牘的面世,不僅對研究我國古代文字的變化發展提供了重要文字資料,而且在中國書法史上也是重要的組成部分。從放馬灘出土的秦簡看,簡文以小篆書寫,間雜隸書,反映了由篆向隸轉變階段的情況。放馬灘秦簡集北方之雄厚、南方之靈秀于一體,寫法草率,筆畫簡省,字形多樣,章法茂密。但放馬灘秦簡與漢簡是迥然不同的兩個系統,秦簡多出土在長江流域,如湖北云夢、四川青木等。而漢簡多出土在黃河流域,如甘肅敦煌、居延等。秦漢之際,是我國各種書體形成的重要時期,放馬灘秦簡等大量秦漢簡牘的問世,填補了秦漢書法史的空白,實為中國書法史增添了重要的篇章。

(放馬灘木板地圖)

(秦墓木版畫·虎)

三、對天水放馬灘秦簡研究的幾點思考

自放馬漢秦簡及其重要文物出土以來,全國各地的專家、學者從不同的專業領域進行了研究探討,取得了一系列研究成果。但依然有一些具體問題,值得深入思考,形成共識。茲舉要如下:

1、全國簡牘文化研究要交流互鑒。甘肅是“簡牘之鄉”,甘肅簡牘文化研究應走在全國前列。同時,要加強與湖北、四川等地學術交流,共享簡牘文化資源,共同深入研究探討,尤其要在比較研究中各顯其長,互促共進。

2、甘肅簡牘文化研究要突出重點。天水放馬灘秦簡是甘肅簡牘之源,年代較早,字跡清晰,質量較高;敦煌、居延漢簡等是流,時間晚于放馬灘秦簡,但數量多,質量好,內容廣泛。河西簡牘與放馬灘秦簡是否有必然聯系,尚待深入考證,但甘肅簡牘的源與流,應該是明確的,研究的重點應包含放馬灘秦簡,這是毫無疑問的。

3、天水放馬灘秦簡研究,要與張家川縣馬家塬遺址、清水縣李崖遺址、甘谷縣毛家坪遺址、甘谷漢簡等方面的研究結合起來,形成天水及隴東南地區西周、秦秋、戰國、秦、漢文化研究的綜合效應。

4、天水放馬灘秦簡研究,要與寶雞青銅器銘文、石鼓文,成縣《西狹頌》,張家川縣《河峪頌》等周邊地區金石文化研究相結合,彰顯秦隴文化的內在聯系和獨特魅力。

5、把天水放馬灘秦簡資源優勢轉化為加快地方歷史、文化、旅游發展優勢,古為今用,融會貫通,深入研發一批富有潛力的文創產品,積極創作一批優秀的文學藝術作品。

6、把天水放馬灘秦簡研究放在加快“一帶一路”建設的大背景下去考量,努力做到東西互動、中外交流,把研究、弘揚簡牘文化與促進經濟、社會發展有機結合起來,形成明顯的效益。

我們有理由相信,全國放馬灘秦簡研究進入了新時代。今后將會有更多的中外專家、學者,高度關注放馬灘秦簡,對其進行多角度、全方位、深層次研究,并將不斷推動全國簡牘文化研究深入開展,產生一批簡牘文化研究專家及其簡牘書法家,最終形成簡牘書風。我們期待著這一時期的早日到來。

作者簡介:王振宇,畢業于蘭州大學歷史系,喜歡文史哲,工詩聯、好書法,對地方歷史、文化、旅游以及經濟、社會發展有一定研究。主編出版《天水石窟文化》、《天水文物精華》等書籍,在省、內外主流媒體發表論文數十篇。

天水放馬灘地圖:世界上最早的紙

人民日報海外版 2014-6-6

放馬灘地圖

現藏于甘肅省博物館的西漢天水放馬灘地圖,1986年甘肅天水放馬灘5號漢墓出土,其用紙是目前世界上最早的紙。紙面平整、光滑、結構緊密,表面有細纖維渣。其原料為大麻,是西漢早期麻紙。紙上用墨線繪有山、川、崖、路,是一幅世界最早的紙繪地圖。

1986年,甘肅天水放馬灘的一座漢墓里,這張紙在無意間被發現了。在當時的發掘中被編為“5號”的這座古墓中出土的殘紙,殘長不過5.6厘米、寬2.6厘米,后來被定名為“放馬灘紙”。根據文物考古專家的斷定,這是一張為西漢文帝或景帝(公元前179年—前143年)時期的紙質地圖。1989年第2期的《文物》雜志上,放馬灘的發掘簡報發表了。

放馬灘紙是以麻類植物制造而成,纖維分布均勻,比1957年5月在陜西灞橋發現的灞橋紙時間更早,質量更好。它還是世界上最早的紙地圖實物。與同時或更早發現的木版地圖、壁畫地圖、石刻地圖、絲帛地圖相比,它顯然更加輕巧便攜。

放馬灘紙、灞橋紙等西漢古紙的發現,在引起廣泛關注的同時,也引來了爭議和疑問。它們分別比“蔡倫紙”的時間早了兩三個世紀,是對它們的解讀有誤?還是歷史的記錄不甚清晰?

上世紀90年代初,何雙全等人又在甘肅敦煌懸泉置遺址共出土古紙550張,其中西漢紙297張,7張上面有字。這是目前我國考古發掘中發現古紙最多的地方,也進一步為西漢有紙說提供了論據。這一系列發現導致學界最終得出結論:早在公元前2世紀西漢初期,中國已經有造紙技術,而且應用于包裝、書寫和繪圖等領域,比東漢蔡倫造紙早了兩三百年。

而目前比較被接受的觀點是:無論放馬灘紙、灞橋紙還是在1933年發現于新疆的羅布淖爾紙,都不應有損蔡倫在世界文明史上的重要地位。蔡倫對于造紙術的改進,最終導致了紙張作為一種媒介的大規模流行。這是西漢時期的生產者們沒能做到的。

天水放馬灘:從簡牘里管窺秦人的崛起

蘭州晨報 2013-3-3

放馬灘的大型馬雕塑

放馬灘出土的秦簡

放馬灘紙質地圖殘片

放馬灘木板地圖

秦墓木版畫·博局圖

秦墓木版畫·虎

漢墓漆耳杯 (文物圖片由記者翻拍)

書法家黎泉題寫的“放馬灘”石碑

早春尚未解凍的潭水宛若明鏡

燕子關保護站背后就是古墓群的發掘現場

毛惠民示范“簡古體”

二十世紀80年代,考古人員在天水一個叫放馬灘的地方發現了先秦時期古墓群,這片墓地面積超過1萬多平方米,發現了百余座墓葬,均分布于秦嶺山前平地。其中被發掘的14座墓,共出土文物400余件,主要有戰國秦木板地圖、竹簡、木板畫、文具、算籌、錢幣、陶、漆、銅器等重要文物。其中1號墓出土的木板地圖是世界上最古老的實物地圖,其文物和考古價值極高。

二十七年前工友發現的天大秘密

在每次出差之前,我都要瀏覽一下甘肅省的地圖,估算所去目的地的公里數和工作的日程安排。聽說早在1986年,天水一個叫放馬灘的地方出土了7幅木板地圖,據專家考證,確定成圖時間為秦始皇八年(公元前239年)。這些地圖均是用黑線繪制在大小基本相同的松木板上,圖形清晰、完整。地圖中有關地名、河流、山脈及森林資源的注記有82條之多。據說今天渭水支流以及該地區的許多峽谷在木板地圖上仍可以找到。

我想古人的智慧真不可測。

現在的地圖大致可以通過航拍,衛星觀測可以精確到毫厘之間,但是古時的地圖,準確度也非常高,只能在蒼茫的大地上奔走,他們是用什么方法畫出來的地圖呢?

2月28日,在天水當地學者毛惠民的陪同下,我們前往小隴山林區,尋找放馬灘,那個二十七年前震動了考古界的發掘現場。

放馬灘,也叫牧馬灘,在天水麥積區的黨川鄉,麥積山風景區的核心地帶。

當日早晨降了甘霖般的小雨,空氣顯得濕潤清新,路邊林木的整體色調仍然枯黃一片,卻有性急的山花在枝頭綴滿了米粒般大小的花蕾。

從麥積區委出發,大約一個小時的車程后,我們看到了燕子關護林站的幾座白色建筑。毛惠民說現在的“天保工程”燕子關保護站二十七年前叫小隴山林業局放馬灘工區,眼前所見的紅磚院墻當年是一段土墻。當時誰也不知道土墻外邊的山坡之上埋藏著一個天大的秘密。

1986年4月28日,放馬灘上空籠罩著厚厚的烏云,一場瓢潑大雨不期而至,讓工長夏向清和他的工友們困居陋室,面帶愁容。肆虐的山水從山坡奔涌而下,匯集到職工宿舍后墻外側,墻體搖搖欲墜,夏向清和工友們在清理淤泥時,突然發現了山坡之上有一個幾十厘米的孔洞。從這個孔洞中,正汩汩往出冒白灰色的泥漿。

夏向清很好奇,他把手伸進去摸索,就感覺手中有竹片般的物件。他隨后用清水淘去上面的淤泥定睛一看,是竹簡,上面還刻有蝌蚪般古樸的文字。他再次將手伸進洞里,在洞穴的泥水里,他又摸到了一堆竹簡和幾塊刻有圖形的木板。

是古墓,有文物!責任心很強的夏向清等人將這一發現上報了北道區(麥積區前身)文化館。這一重大發現很快被上報于甘肅省文化廳。甘肅省考古研究所的專家岳邦湖、何雙全以最快的速度趕往放馬灘,現場了解古墓情況并擬定了鉆探、發掘計劃,從當年6月開始進行了為期三個月的鉆探、發掘。當時這支考古隊伍中就有后來以研習秦簡出名的毛惠民。

毛惠民和記者站在護林站后墻外側的山坡之上,分辨著地形,毛惠民陷入了往事的回憶中:“當時來的有任步云、岳邦湖、張邦彥這些專家,還有館里的余自立和我,組成了一個秦簡整理小組。把這些秦簡先整理了,接著就搞發掘。把那個地方先是搞了個探方,探測一下。墓很多,它是個墓群。最早的是先秦的墓,下限是漢代,就是說戰國、秦、漢這些墓都有。我們當時搞發掘就發掘了十四座墓,其中十三座是秦墓,還有一座是漢墓。只可惜夏向清已經去世了,要不然他給你講當年古墓被發現的細節,會更真實生動。”

嬴族先人的奮斗史:從牧馬人做起到統一天下

從山坡下來,我們沿著一條窄窄的柏油路前行,沒來之前腦海中所想象的放馬灘應是碧草連天、牛馬遍地的一馬平川,實際上卻是一條小溪潺湲、鳥雀鳴囀的幽深山谷。只在平緩之處,一米多高曾經瘋長的荒草才讓眼前的景像有點牧場的意思。

一定是牧場!我看見了有“馬群”三三兩兩出沒在林草間。從我這邊看去,它們要么仰天長嘶,要么低首撫弄地上的青草,還有的彼此耳鬢廝磨,像是親密的戀人。它們的影子映在我的心里,我像是做了一個荒遠的夢。

這組馬的大型雕塑如此的鮮活美妙:那些馬抬起頭來,默默地看著你,它們的眼睛蓄著藍汪汪的淚水,泊滿了溫情和感念。有這樣的詩句“嘶鳴隱于群山,箭立于弦上/馬匹運行著一個人,風生水起”可以形容馬兒和秦人的關系。曾經“秦王掃六合,虎視何雄哉!”的大秦帝國的興起,來源于嬴族先人從牧馬人做起到統一天下,一代又一代的艱苦卓絕的奮斗史。

嬴族的先人最早可以追溯到舜帝時期,舜帝用大禹治水,時為東部蠻夷一個部落首領的伯益,因為輔助大禹治水有功,舜帝以族中美女為伯益妻,并以嬴汶河(今流經泰安萊蕪一帶的汶河)為名賜其嬴姓,從此嬴族正式由東部蠻夷進入中原文明圈。

舜后傳位大禹,大禹后人啟,不顧各部落首領反對廢舊制搞獨裁成立中國首個奴隸制國家夏,部落首領伯益在夏王朝建立初期的戰爭中被殺,嬴族沒落。夏末,成湯率東夷九大部落推翻夏,嬴族頭領中潏立有大功,在商王朝中又成為顯赫貴族,中潏善戰,商王朝令其率部族保西部邊疆,于是嬴族大規模西遷來到西漢水一帶的西秦嶺。由此正史上開始有記載,即司馬遷《史記》所言中潏“在西陲保西垂”之由來。商末,周滅商大戰,嬴族保衛商王朝到最后,末了,西周立國后即被貶為奴隸并廢止其嬴姓。此時嬴族主要力量都在遠離周王朝的西秦嶺一帶,他們既要應對西部各蠻夷的襲擾,同時又要對付周王朝隨時揮來的滅族利劍,其時長達200余年,嬴族人的血性自此練就。西周后期,周王朝與北部蠻夷的戰爭使得戰馬奇缺,這時才發現多年購買的戰馬都是來自位于西秦嶺的原嬴族部落,于是周孝王征召部落首領非子來見,非子緊緊抓住了這一緩和與周王朝關系的機會。其后為方便戰事,周孝王賜汧渭之匯于非子繼續養馬,并準其復用嬴姓,依地名所在稱之為嬴秦。嬴非子在嬴族中斷祭奠先人200年以后,重新獲準開始祭奠祖先建宗廟。

天水《秦州志》載:“秦州東南一百里,四道嶺有秦嬴非子繁息戰馬故址。”可見嬴非子見周孝王前的主要牧馬地就是現在的牧馬灘。

聽毛惠民講,至今在牧馬灘這里還留有馬耳尖山、馬駝峰、馬山梁、馬駝峰、駐驂廊等許多與馬有關的地名。

嬴非子牧馬之地的遙遠傳說,讓人遠離塵世秀麗的風景,與古墓地圖和秦簡的重大發現,終于讓放馬灘名動天下。

放馬灘木板地圖:中華文明曙光初露之際,隴右地域文化的源代碼

放馬灘出土的木板地圖共七塊,其中六幅互有聯系,為成品地圖。在天水師范學院,記者見到了雍際春教授,他對放馬灘的木板地圖有長期研究并出版專著。

雍教授做了精辟的解讀:這些木板地圖繪制年代不僅大大早于傳世已久的南宋石刻地圖《華夷圖》、《禹跡圖》,也早于1973年在長沙馬王堆出土的三幅西漢地圖《地形圖》、《駐軍圖》和《城邑圖》,成為世界上所發現的最早的木板地圖。

放馬灘六幅地圖,它繪制的范圍正好就是以現在天水市為主,西邊包括定西,北邊包括寧夏南部,南邊包括隴南北部的四個地市十三個縣的范圍。繪制的水系主要就是渭河流域的葫蘆河、牛頭河和藉河,也包括長江流域的嘉陵江上源的西漢水上游。那么,這幅地圖它可以說主要反映了戰國末年,天水地區的自然、人文地理風貌。從自然地理的這個角度來講,它主要繪制了河流、山脈,還有峽谷等這樣一些內容。從人文這個角度來講,它既有城邑,也有居民點,也包括一些交通線,還有伐木點和一些藥材的采集點。它也是我國迄今為止發現的最早的實物地圖,同時也是世界上最早的實用地圖,它比咱們國家馬王堆漢墓發現的帛書地圖早了200多年。

水與人類的關系至為密切,放馬灘地圖中,不論屬哪種性質的地圖,無一例外均以河流水系為地圖主體或框架,反映了當時人們對與人類生產生活息息相關的河流水系的高度重視。也說明人們當時對與河流水文的認識已相當豐富;同時,圖上那密布的支流小溪,再現了先秦時代當地河流水資源較為豐沛的實際水文狀況。據文獻記載,唐宋以前甘肅的渭河尚可行船。唐代大詩人杜甫逗留秦州,留世的“秦州雜詩”中在描寫東柯谷的詩句就有“船人近相報,但恐失桃花”之句,可知當時渭河支流東柯河谷亦可行船。北宋時,秦州一帶森林廣布,官私伐木者絡繹不絕,春秋兩季時,往往將木材聯成筏子,隨水漂流而下,運至京師。可見至少在宋代,渭河水量仍較豐沛,故而能夠行船和運輸木材。這也間接說明,放馬灘地圖的發現以及地圖內容揭示的歷史信息,更進一步證實了先秦時期天水一帶優越自然環境存在的真實性。

放馬灘木板地圖直接或間接地展現了戰國時代天水地區歷史文化發展的人文風貌。如城邑鄉里、居民點的標示,展現了邽縣一帶不同等級居民點的空間分布;植物種類、采伐地點等內容從一個側面代表了當地居民經濟開發活動的深度和廣度;關隘、交通道路以及里程注記既是天水境內交通發展、關卡要塞擺布的真實反映,也成為窺知秦人經營隴右、對外聯系和攻防戰守的重要憑借;地圖中地名注記是早期地名文化的珍貴資料;而地圖本身從其繪制方法、特點和內容充分揭示了先秦時期地圖文化的真實面貌。與此后十多年發現的禮縣大堡子山那種王室墓葬不同,放馬灘古墓更像是一處當時的公共墓地。墓葬雖多但模式大多較為簡陋,隨葬物品也不多。也許正因如此,這里的古墓才沒有遭遇禮縣大堡子山秦王陵寢那樣的劫掠,才能由于2000年后的某一次機緣,向我們傳遞我們原本難以了解的東西。

和木板地圖同時面世的還有一張殘紙,殘長不過5.6厘米、寬2.6厘米,但赫赫的聲名似乎還要在木板地圖之上,被考古界定名為“放馬灘紙”。根據文物考古專家的斷定,是一張為西漢文帝或景帝(公元前179年~前143年)時期的紙質地圖。放馬灘紙是以麻類植物制造而成,纖維分布均勻,比1957年5月在陜西灞橋發現的灞橋紙時間更早,質量更好。它還是世界上最早的紙地圖實物。

天成巧對“天水放馬灘,云夢睡虎地”,說明了放馬灘秦簡的至高地位

在工作間里,擅長書法的毛惠民現場為我們揮毫潑墨。那一個個深邃古雅、濃墨匯集的大字仿佛有了生命,幾乎要從宣紙上掙脫出來……

毛惠民的這種被天水人稱奇的書體有一個名稱“簡古體”。有人說這是他的獨創,但毛惠民自說,他的這種書體的生命力就來自放馬灘出土的秦簡,他曾有專文論及放馬灘秦簡的書法之美。

一號秦墓出土的460枚竹簡,以其時代早、保存完整于1994年被定為國家一級文物,并引起了考古學家、歷史學家的關注。

“天水放馬灘,云夢睡虎地。”這個渾然天成的巧對,恰恰說明了放馬灘秦簡的至高地位。云夢睡虎地秦簡,是指1975年12月在湖北省云夢縣睡虎地秦墓中出土的大量竹簡。兩者刻寫的年代都屬戰國晚期及秦始皇時期,反映了篆書向隸書轉變階段的情況,大部分內容類似,主要是秦朝時的法律制度、行政文書、醫學著作以及關于吉兇時日的占書,為研究中國書法、秦帝國的政治、法律、經濟、文化、醫學等方面的發展歷史提供了詳實的資料,具有十分重要的學術價值。

竹放馬灘秦簡的簡文以小篆書寫,間雜隸書。文字一律書寫在篾黃面,篾青面無文字。每簡最多容43字,一般在 25到40 字之間。每簡書寫一條內容,至一章寫完,如有空余,再寫不同的章節,其間用大小圓點和粗線段區分,以示分章。如遇轉行,必寫在與之鄰近簡的空余處。經整理,內容有甲乙兩種《日書》和《墓主記》:

甲種《日書》,共73枚,出土時卷在最中間,簡長27.5厘米,寬 0.7厘米,厚 0.2厘米;乙種《日書》,共379枚,簡長23厘米,寬0.6厘米,厚 0.2厘米;《墓主記》,共 8 枚,簡長 23厘米,寬 0.6厘米,厚 0.2厘米,內容是縣丞向秦國御史呈交的一份“謁書”,記述一位名叫“丹”的人死而復生之事和簡歷。發掘者將其定名為《墓主記》,有學者研讀后認為與《搜神記》等志怪小說相類,應是志怪小說之濫觴。

在天水放馬灘秦簡中,《日書》是主要部分,這部《日書》是繼湖北云夢秦簡《日書》發現后的有關日書的又一次重大發現。天水《日書》與云夢《日書》的內容有同有異,反映了秦文化與楚文化的同異,是研究當時社會政治、文化、思想、民俗以及農業、人口、人民生活的原始資料。《墓主記》在這批簡中所占數量雖少,對研究秦國官制、行政建置以及縣機構的設置卻有著重要價值。放馬灘秦簡都用古隸體書寫在竹篾黃面,每簡一般有25字至40字。內容大致有《日書》和紀年文書兩類。《日書》中既有占卜算卦之類的東西,但更多的還是一些有關人事的條文。紀年文書是邽臣向御史呈奏的“謁書”,敘述一名叫丹的人的故事,說他因傷人而棄于市,后又死而復生,已有一些志怪小說的味道。

放馬灘經探測共有古墓100余座,當年發掘的只是其中的14座,其中包括13座秦墓和一座漢墓。出土了陶、漆、木、竹、銅器文物400余件,其中以戰國時期秦國木板地圖、秦簡和西漢初期紙繪地圖最為出名。其中紙張實物將中國的造紙術向前推進了幾百年,木板地圖則說明早在戰國時期,中國就有一套先進的地圖繪制理論和地圖繪制技術。這些文物為同時期秦、漢墓葬的斷代和秦文化的研究提供了詳實的資料。也讓我們看到了秦文化那種兼容并蓄的氣度。

放馬灘先秦古墓群隱藏的九個歷史之最

放馬灘戰國秦漢古墓創造的歷史之最

世界上最早的地圖——木板地圖

世界上最早的紙——紙地圖

世界最早的十二生肖

中國最早的歷書——《日書》

中國最早的毛筆和木尺

中國最早的傳奇小說——《墓主記》

中國樂律史上的最早文獻——《律書》

中國最早的花鳥畫——表現被縛老虎掙扎咆哮場景的木板畫

文/圖 本報記者 劉小雷