伏羲文化的產生與傳播及繼承與發展

作者:羅 輕

中國是人類的發祥地之一。中國史前時代即考古學上的舊石器時代和新石器時代,屬社會發展史上的原始社會。

在舊石器時代,人們的主要勞動工具是打制的石器,從事采集和狩獵經濟活動。其時間跨度在距今約一百八十萬年前至距今約一萬年前的漫長歲月中。舊石器時代晚期,生產力相對提高,原始采集與漁獵經濟迅速發展,人們的物質生活有了一定保障,社會組織已進入母系氏族公社早期,人類的體質形態也發展到新人階段。

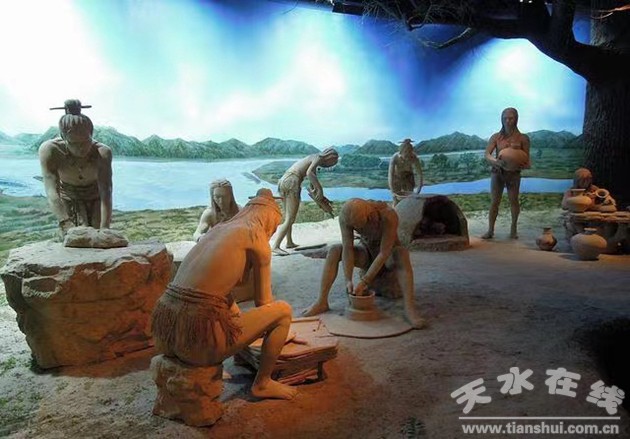

從距今約一萬年前開始,人類社會進入新石器時代。當時的主要勞動工具是造型規整的磨制石器,并發明了陶器,編織、雕刻等。在經濟生活方面,除繼續從事直接向自然界索取的采集、狩獵、捕魚等活動之外,還發明了生產性的原始農業和畜牧業。當時的社會組織由母系氏族公社的繁榮階段進而發展為父系氏族公社,未期則進入軍事民主制階段。其時間跨度在距今約一萬年前至公元前二十一世紀。在不同的地區,其孕育產生的時間、發展傳播的速度各不相同。

神話傳說中摶土造人,煉石補天的女媧,應該是距今約一萬年前由舊石器時代向新石器時代過度時期,也就是母系氏族公社進入繁榮期的一位有突出貢獻的氏族首領。正是由于她的貢獻太突出,在氏族的繁衍遷徙,發展壯大,氏族與氏族之間的交往融合過程中,她逐步被演變成為整個氏族的象征。這樣一來,“女媧”這個詞的含義發生了根本性的改變,由原先指稱一個具體的人,逐漸演變成代指一個氏族,進而代表一個時代文化階段。女媧文化處于舊、新石器時代過渡前后的母系氏族公社晚期繁榮階段。其主要標志是石器制作技術有了顯著的進步(由打制發展到磨制)和發明了陶器(灰陶)。

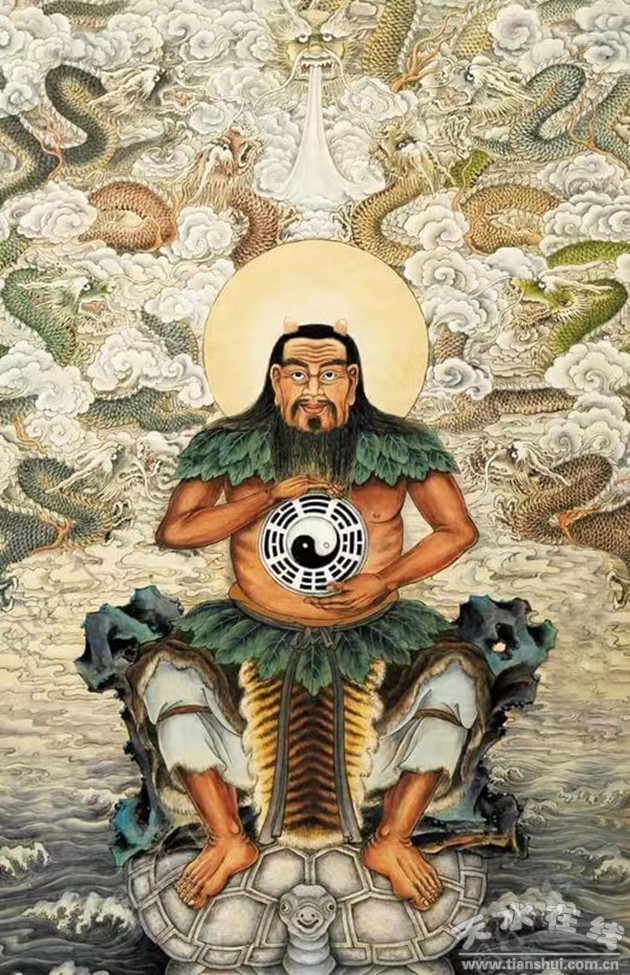

作為三皇之首的伏羲是中華民族的根。他和女媧一樣,也是由原先指稱一個具體的領袖人物,逐漸演變成代指一個部落,進而代表一個時代文化階段。伏羲文化是中華文明之源,他代表整個新石器時代文化階段。當時社會組織已完全進入了父系氏族公社。其主要標志是造型規整的磨制石器的運用和彩陶的發明。

民間傳說伏羲和女媧是兄妹,且兄妹成婚而繁衍了人類。但事實并不是這樣。女媧是距今約一萬年前的母系氏族首領,而伏羲是距今約一萬年后的父系氏族首領。女媧代表的是舊、新石器時代過渡前后母系氏族公社晚期的繁榮階段;而伏羲代表的是新石器時代父系氏族公社階段。女媧在前而伏羲在后。女媧文化是開啟伏羲文化的源頭和基礎;伏羲文化是對女媧文化的繼承和發展。她們之間不是兄妹夫妻關系,而是源和流的關系。伏羲文化是在女媧文化的基礎上產生的。神話傳說也反映出先有女媧摶土造人,煉石補天。后有伏羲仰觀天象、俯察地理,中視人情,創制八卦,肇啟文明。前者反映出了人類由猿人、古人,進化發展為新人,石器制作技術顯著進步,人類生存的自然環境得到改善的真實歷史狀況。后者反映出了人類由野蠻愚昧初步進入了文明開化的真實歷史狀況。

有關文獻記載,女媧、伏羲均出生于甘肅天水。這可從距今約三萬八千年的武山人和距今七千八百年的大地灣遺址,以及散布于天水各處的如西山坪、師趙村等新石器時代遺址的考古成果所充分證明。

天水秦安大地灣遺址,上至距今七千八百年(近說八千二百年)。在此之前的舊、新石器時代過渡階段,也就是女媧文化時期,有待考古發掘的進一步證實。下至距今四千八百年時突然中斷,其原因在考古學界至今還沒有定論,仍是一個未解之謎。但在同一類型的眾多仰韶文化遺址中,大地灣遺址下層中出土的彩陶,其造型手法古拙,制作年代最早,這是無可爭議的史實。由此完全可以證實,以彩陶為主要標志的伏羲文化(考古學界稱為仰韶文化),天水是她的發祥地,是她的故鄉。羲皇故里、舉世公認。人祖文宗,人人敬仰。

伏羲文化源于天水,但發展到中晚期階段,她傳播到整個黃河流域地區。其發展傳播的路線和時間可由彩陶在下列有代表性的對應的古人類文化遺址中出現的最早年代來加以證實。

(1)、甘肅天水秦安大地灣遺址距今七千八百年,其下層屬仰韶文化的初期階段;

(2)、陜西西安半坡遺址距今七千年,屬仰韶文化早期階段;

(3)、河南三門峽陜縣廟底溝遺址距今六千七百年,屬仰韶文化中期階段;

(4)、山西運城夏縣西陰村遺址距今五千九百年,也屬仰韶文化中期階段;

(5)、河北新樂何家莊遺址距今五千年,屬仰韶文化晚期階段;

(6)、在晉陜豫交界的周邊地區,存在著許多古人類文化遺址,包括發掘最早的河南三門峽澠池仰韶村遺址。另有山西中部汾陽杏花村和段家莊、北部忻州游邀以及河南中東部地區(包括準陽)屬于仰韶文化的古人類文化遺址中,出土的彩陶其最早年代都在距今六千七百年以后,均屬仰韶文化的中晚期階段。

由彩陶在上述遺址中出現的最早年代,我們可以大致勾畫出伏羲文化的傳播路線和時間,也就是伏羲部落生活和遷徙的過程中跟其他部落交往和融合的大致路線和時間。

(1)、由發祥地甘肅天水沿渭水向東遷徙傳播到陜西西安經過了八百年;

(2)、由陜西西安到河南三門峽三百年;

(3)、由河南三門峽到山西運城八百年,同時其分支以大體相同的速度向河南中東部地區發展,其中準陽是伏羲部落的主要活動區域;

(4)、由山西運城到河北新樂九百年。

由此可見,伏羲文化傳播的主體路線大致為:天水—寶雞—西安—三門峽—運城—汾陽—忻州—大同—新樂。伏羲文化由甘肅天水傳播到河北新樂,其傳播時間總共歷時二千八百年。

伏羲文化隨伏羲部落的遷徙,在由西向東發展傳播的過程中,除了上述主線以外,還應有許多分支,有待考古發掘的進一步證實。其中已知的有一支向西北方向遷徙,越過黃河進入河西;另一支向南翻越秦嶺到達四川,再向南遷徙進入云貴。但可以肯定的是,伏羲部落總共歷時二千八百多年時間,才將先進的生產力、先進的文化傳播到黃河中下游地區。

在生產力低下的原始社會,伏羲部落為了生存,不得不向自然條件較優越的地區遷移疏散人口。在這種遷移疏散過程中,自然將先進的生產技術,思想文化傳播到新的地區。他們在生活和遷徙的過程中,必定要跟其他部落發生關系。或者以戰爭的形式征服對方,占領新地區,擴大自己的勢力范圍;或者以和平交往的形式與對方融合,取長補短,壯大自己。總之,伏羲部落在東遷過程中不斷的發展強大。他們部分留守,部分遷移,走走停停,那里適宜生存,便向那里擴展遷徙。歷經二千八百多年的時間才由甘肅天水疏散遷徙到達直線距離一千多公里的河北新樂,并將先進的伏羲文化傳播到黃河中下游地區,這是完全令人信服的。

甘肅臨洮馬家窯遺址距今五千三百年,甘肅廣河齊家坪遺址距今四千年。特別是青海大通上孫家寨出土的舞蹈紋彩陶盆、甘肅禮縣高寺頭出土的陶塑少女頭像堪稱藝術杰作。這些遺址都屬于仰韶文化中晚期階段。由此可見,伏羲文化除了主要沿渭水向東發展傳播外,同時還向天水周邊地區擴展輻射,并一直延續到奴隸制國家的建立。

甘肅天水市區建有伏羲廟,現在保存完整的建筑群始建于明朝,當時是從距市區十余公里的卦臺山搬遷過來的。卦臺山傳說是優羲仰觀天象,俯察地理,中視人情創制八卦的地方。山上之廟宇曾幾興幾廢,最早建于何時,至今沒有定論。河北新樂建有伏羲臺,也是幾興幾廢,現在大部分建筑是上世紀九十年代重建。據考證其最早始建于商周時期。傳說這里是伏羲生前的主要活動區域。河南淮陽建有太昊陵(伏羲墓)傳說這里也是伏羲生前的主要活動區域,并且去世后葬于此地。前面已經闡述過,“伏羲”一詞由原先指稱某個有突出貢獻的領袖人物,逐漸演變成代指一個部落,進而演變成代表一個時代文化階段,并且由發祥地甘肅天水發展傳播到河南淮陽經歷了兩三千年。如果伏羲墓的傳說是真實可靠的,那么墓中所葬之人絕對不是伏羲文化的首創者,即原始意義上的伏羲。他只能是伏羲文化中晚期的眾多繼承發展者中某位有突出貢獻者。同理,活動于河北新樂地區的伏羲,也一定是伏羲文化晚期的繼承發展者,并且不可能是一個人,而應該是一個直接延續千百年的原始部落。

現今,在許多留有伏羲文化遺跡的地方,都舉行各種不同形式的紀念活動。其中規模最大的有羲皇故里—甘肅天水伏羲廟;羲皇圣里—河北新樂伏羲臺;羲皇故都—河南淮陽太昊陵。這幾個地方每年都舉辦規模宏大的伏羲文化節。在節會期間,眾多中外華夏兒女,尋根祭祖,一方面促進繁榮地方經濟,更重要的是宏揚光大伏羲文化,增強中華民族的凝聚力,促進社會和諧發展。

伏羲文化在距今五千至四千年以下的晚期階段,幾乎遍布整個黃河流域,但在不同地區,其發展的速度各不相同。據有關學者考證,黃帝軒轅氏,炎帝神農氏皆出生于天水市秦州區齊壽山(古稱嶓冢山),都是伏羲氏族的后裔。并且曾在天水市麥積區東柯河域會盟后,黃帝軒轅氏翻過隴山到達陜西北部,再向東遷徙進入黃河中下游地區,炎帝神農氏由西漢水再到漢水,并沿漢水向東南遷徙進入長江中游地區。但炎黃聯合大敗蚩尤的戰爭地點在河北涿鹿,黃帝陵在陜西黃陵縣,炎帝的主要活動區域在楚地。至于炎黃的誕生地更是眾說紛云。黃帝軒轅氏的誕生地不管是秦州齊壽山還是清水軒轅谷,都在天水市范圍內;但炎帝神農氏的誕生地,除天水外,文獻記載的主要還有陜西寶雞姜水河畔和湖北隨州烈山等,各地相距千里之外。在生產力極不發達和交通極不便利的原始社會,任何一個人的活動范圍不可能如此之大。因此,黃帝軒轅氏、炎帝神農氏跟女媧、伏羲一樣,也應該是由某個有突出貢獻的部落首領,逐漸演變成代指一個部落或部落聯盟,進而代表一個文化階段。也就是說他們是新石器時代末期由父系氏族公社向軍事民主制階段過渡時期的直接延承數代的部落或部落聯盟領袖群,是伏羲文化晚期的繼承者和發展者。

至于堯、舜、禹,其主要活動范圍大致在中原地區。他們都是新石器時代末期由父系氏族公社完全過渡進入軍事民主制階段的部落聯盟首領,是炎黃文化的直接繼承者、發展者。公元前二十一世紀中期,由禹的兒子啟建立了中國歷史上第一個奴隸制國家。銅器和鐵器相繼發明并推廣使用,社會生產力顯著提高。國家的形成,金屬工具的推廣使用,標志著中國社會首先在中原地區由原始社會進入奴隸社會,也就是說由新石器時代進入了銅鐵器時代。

隨著奴隸制國家的鞏固、發展、強大,其勢力范圍由中原地區不斷向周邊輻射擴張,國家制度逐步取代了原始氏族公社制度。以山東章丘龍山文化和甘肅廣河齊家文化為代表的伏羲文化晚期階段與中原地區的奴隸制國家并存了一段時間后,逐步過渡進入了奴隸制國家階段,新型的銅鐵器時代取代了原始的石器時代。

由以上闡述可以看出,以彩陶為主要標志的伏羲文化的發展傳播方向主要是由西(天水)向東(中原),由于生產力水平極其低下,其速度非常緩慢;而以銅鐵器為主要標志的奴隸制度的建立,是由中原向四周輻射發展的,由于生產力水平的顯著提高,其速度比較快。顯而易見,中華文明在史前階段的發展脈絡,其主線是由女媧到伏羲、由伏羲到炎黃、由炎黃到堯舜禹。現在我們通常稱中華民族為炎黃子孫,這說明炎黃是中華民族的根,是中華文明的源。炎黃又是女媧伏羲的子孫,這說明民間傳說中兄妹成婚繁衍人類的女媧伏羲,是中華民族的根之根,是中華文明的源之源。中華民族的始祖,中華文明的起源,應由距今四千到五千年的炎黃上推到距今五千到一萬年前的女媧伏羲。

女媧伏羲,華夏宗祖!媧皇羲皇,文明肇啟! (配圖編輯:溫旭兵)