走近小隴山林區之一

綠色屏障 地下水庫

馮沙鴕

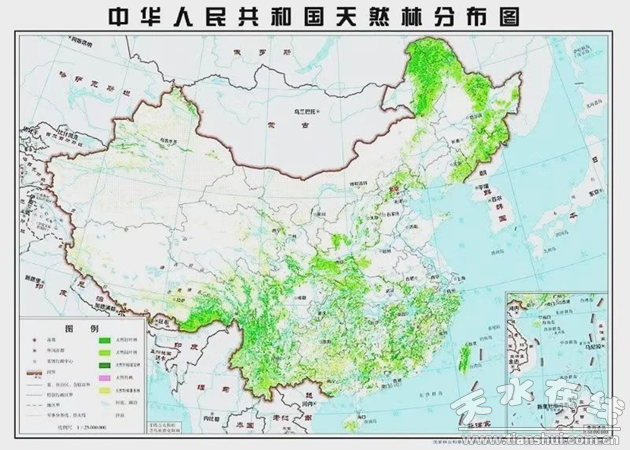

從中國的遙感地球衛星圖中你可以發現,在祖國廣袤的中西部大地上,有一條莽莽蒼蒼的綠色長廊,像一條巨龍,蜿蜒曲折地從秦嶺山脈西段,向甘肅省東南部延伸,縱橫數百公里,形成一片茂密蔥郁、浩瀚無比、綠浪滾滾的綠色海洋。黃河流域的渭河和它擦肩而過、長江流域的嘉陵江穿林而行,更加增添了它的無限魅力和神奇感。

在這海拔1080m~2200m之間,植被良好,31938公頃面積的茫茫林海中,氣溫年均8·8℃,年均降水量662mm,無霜期170天,是長江、黃河中上游重要的水源涵養地。

這里,地跨中國南北,氣候溫潤,四季分明、資源豐富,林木放氧吸碳,森林阻風絕塵,水質被凈化、氣溫被調節,在為中國西南部創造了十分鮮明的氣候特征同時,又造就了天水、隴南這塊“隴上江南”的沃土,成為中國南北氣候分水嶺和氣溫調節庫。在這個自古被稱為隴上“林泉”之冠的綠色王國,得天獨厚的優越自然條件,成為各類動植物生長的天堂。野生動物物種豐富,脊椎動物30目,76科,317種。昆蟲14目,153科,1611種。分布在保護區內的國家重點保護動物有33種。植物有224科,945屬,近2700種,其中木本植物800余種,兼有南北植物區系的特點,是我國生物多樣性保護的11個重點地區之一,也是全球同緯度生物多樣性最豐富的地區之一。

這里,屬于典型的熔巖地貌。核心地區頭、二、三灘等地發育的大面積的喀斯特漏斗“鍋坑”群,其小范圍內的植被呈現倒置現象,為我國較為罕見,獨特的自然景觀。林區地形復雜,其南側東溝峽,西部嘉陵江天塹,使保護區形成一個天然的閉合狀態。大部分地區山地基本為原始狀態,較為完好地保留了原始的自然生態系統,成為國內旅游、休閑、度假的絕佳之地。

這里,森林像母親的乳汁一般,造就了這座巨大的地下水庫,涵養和提供給長江上游豐厚水源,保證了無數城市和鄉鎮人民群眾的日常用水。它以寬闊的臂膀,阻止了黃河上游每年泥沙的侵蝕,成為長江上游重要的綠色生態屏障,呵護和養育著這片沃土。

這塊神奇的土地,就是甘肅小隴山林業實驗局所管轄的國家級小隴山林業保護區。

橫跨長江、黃河兩域的小隴山林區,是我國暖溫帶―亞熱帶過渡地區保存最原始的森林生態系統。林區以原始次生林類森林為主,森林覆蓋率高,天然林比重較大。

小隴山主要以原始次生林為主。次生林是經過采伐和其它自然因素破壞后,在次生裸地上自然回復的森林,是原始森林生態系統的一種退化。次生林樹種組成繁雜,穩定性差;類型多,面積小,鑲嵌性大;林況及林分結構具有多樣性。

1962年,為了加快發展我國中西部地區大量的天然次生林建設,為長江中上游地區提供可靠的綠色保障,在時任國務院副總理譚震林的直接關注和批示下,經國家計委批準建立起全國第一個林業實驗局,甘肅小隴山林業實驗局由此應運而生。

它橫貫中國中西部,連綿起伏、地跨長江、黃河兩大流域,和眾多山脈,河流相擁,形成一條綠色長廊,是兼有我國南、北方特點的典型天然次生林區,也是全國天然林保護工程重點實驗區。

從小隴山林業實驗局成立的那一刻起,在近70年的風風雨雨中,它就擔負起國家賦予的建好綠色屏障神圣使命。以 “學習汲取世界先進林業國家的經驗,將現有的次生林培育成更理想,較完整的用材林,經濟林、防護林基地,并將實踐中總結出的一套比較系統的經驗,宣傳推廣。” 為己任,在不斷地認真汲取芬蘭等北歐國家次生林培育研究的基礎上,以小隴山林區為基地,運用各種科學手段,探索次生林綜合培育技術在我國北方地區的大面積的推廣應用,總結出一整套北方次生林區大面積推廣營運中的經驗,在北方次生林經營中樹立小隴山品牌,貢獻小隴山智慧的同時,為中國林業的發展、長江中上游的生態建設做出了重要貢獻。

從過去多年釆伐為主、育林為輔,到本世紀初,封山育林,多種經營,再到實施“天保工程”,直到前幾年精準扶貧,林區農民“異地搬遷”,小隴山林區的發展變化伴隨著改革開放不斷深化、“綠水青山就是金山銀山”理念的深入人心,釋放出巨大的能量。

2006年2月,國務院正式批準,將1982年12月經甘肅省人民政府批準,建立的“天水頭二三灘自然保護區”升格為“甘肅小隴山國家級自然保護區”,林區又進入一個新的歷史性發展階段。

我曾多次走進這塊神奇的土地,每一次都能體味到它的魅力,感受到它的變化。

疫情過后,最近,我們一行結伴又一次走近小隴山。

一周時間,走馬觀花,但從南到北,從東到西,從隴南的徽縣、兩當再進天水的麥積區,始終在林區中穿行,在領略大自然千姿百態的風光景色的同時,更多的是近距離地進林場、入深林,看基地,無不驚嘆近年來林區內發生的歷史性變化。

走進這片綠色海洋,溶入這無邊無際,層林浩瀚的林海中,我們深深的感受到幾代小隴山人,扎根于這片熱土,前赴后繼,守護著祖國大西北上的這顆綠色明珠,所付出的汗水和辛勤勞動。培育出艱苦創業,頑強拼搏,開拓創新,無私奉獻,求實奮進的小隴山精神,不斷在發揚光大。

林業管理局領導向我們介紹。半個多世紀以來,小隴山林區堅持“以營林為基礎,以林為主,林副結合,培育為主,育用結合,全面經營,有序利用”的方針。生產科研相結合,全面開展次生林綜合培肓,總面積達1245萬畝,其中林業用地1118萬畝。林業用地中有林地791萬畝。森林覆蓋率達到79.9%。建局以來累計造林20.3萬公頃,森林面積的不斷持續增加,構筑起了我國西部和甘肅東大門的堅實生態屏障。為長江中上游地區的綠色屏障提供了堅實基礎。

驅車行駛在縱橫交錯,通往林區四面八方的油路上,我們感嘆林區基礎設施建設不斷完善帶來的根本性變化。

林區形成以436km干線公路為骨架,3166km簡易公路及林道為附,道路網密度每公頃4004.33m的林區道路網絡。建成500km生物防火林帶,430km輸電線路,以及局、場、林區三級超短波通訊網,大大提升了林區的防護、防火、應急能力,使各個林場之間聯絡、聯系、協調更為便捷。推廣的99項科研課題,其中有的獲林業部科技成果三等獎,甘肅省科技推廣一等獎,有力的促進了林區的技術進步。

進入兩當境內的張家林場,沿著山間崎嶇難行的林區防火簡易公路,深入次生林原始森林深處。兩側峽谷深幽,山勢險峻、懸崖林立。河水在河谷亂石中激流而下,發出巨大聲響,和清清溪水的流淌聲,林中的動物鳴叫聲一起,在寂靜的山谷中奏響。

汽車像在浩瀚無邊的蔚藍色大海中行駛的一葉小舟,沿著崎嶇不平的林區防火通道上艱難爬行,引入眼罩的是滿目翠綠的幽幽灌木,綠蔭叢林,高聳林木。翠,森林如海,各種樹木直插天際。山坡上,有許多樹在亂石縫中,傲然挺立,頑強地生長著。陪同的林場領導告訴我,在原始次生林中,樹木的生長極其不易。尤其在山洪爆發,泥石流沖擊下,許多樹木被沖毀,或埋入石縫中,但仍體現出不屈的生命力,和自然界進行抗爭。望著這些樹,我深切地感受到森林生長的艱難,更贊嘆它頑強不屈的意志 。

望著林中道路邊不時出現的太陽能板,我不禁納悶,在原始森林中。怎么也有能夠照明的太陽能板?陪同我們的張場長告訴我,在原始次生林和交通不便的林區內,都安裝了大量的太陽能板攝像頭,對林區實時24小時不間斷的監控。現在的小隴山自然保護區內,用無人機監測著整個林區的防火、樹木生長情況。無人機上面搭載著紅外熱感攝像頭,如果林區出現了高溫度點,屏幕上就會出現醒目的紅色標記,通過這樣的巡護就可以及時的發現林間的火災隱患。整個小隴山林區通過大數據、AI等高科技手段,實施全方位的監測手段,已經做到通、天、地一體化的監控。

離開張家林場。沿著已被廢棄的310國道,汽車爬上漫坪林場。沿途所經之處,遠看近瞧,滿山樹木林立,密密層層,根深葉茂,萬木崢嶸,昔日布滿傷疤的山上、早已看不到任何痕跡。原來在精準扶貧中,深山老林中祖祖輩輩居住的農民,異地搬遷到山下新農村,種中藥材,搞茵種,成為主業,生活水平發生翻天覆地的變化的同時。林區昔日山上東一塊西一塊的莊稼地,像在衣被上補上補丁的舊貌。已成為過去的歷史。現在,滿山像披上了新衣,林木滿山,灌草蒼翠,綠樹蔥蔥,到處可以看到根據中國南北的氣候特點,生長的北方針葉林,南方的闊葉林,頂天立地,郁郁蔥蔥,茁壯成長。

從伐林到育林,從單一砍伐到多種經營,整個林區經歷了一個經營管理模式的根本轉變過程,取得了歷史性的進步。

在幾個林場,走進林場人工培育藥材、木耳、珍稀樹種的生產基地,我們親眼目睹多種經營所帶來的豐碩成果。

許多林場利用林區地面間隙處,道路兩邊,溝坡臺面,大面積仿野生椴木木耳、羊肚菌,野生天麻、豬苓、菊花等藥材早已形成規模。工人們講,由于采取了森林經營和仿野生林藥、林菌培育復活模式,完整健康的森林生態循環體系已經形成。各種樹木底層是草,中層是灌木,高處是高大的喬木,樹下的落葉,成為微生物很好的棲息地和養分來源,它們被微生物化解之后,成為最好的天然育材、育種肥料,利用示范林采伐剩余物作為原材料,實現資源循環有效利用,又為林區提供了豐富的水源涵養源。

近年來,整個林區對現有的苗木進行間苗、撫肓、提質增效同時,許多林場在著力培育“奇、特、優”景觀造型苗木、鄉土樹種、珍惜樹木和市場需求苗木方面有了新的提升。在自有苗圃地改建生態景觀樹木,培育出適合市場需求的茶條槭、暴馬丁香、華山造型松、引進華山松嫁接東北紅松,對珍稀樹種紅豆杉進行人工栽植培肓,已經初具規模,源源不斷地去供應市場需求,在山大林深的百花林場,有人告訴我,這里的林區有近3000種的植物和近400種的動物在這里生長生活,重復錦雞,中華斑羚有50多種國家一二級保護動物都在這里廣泛分布。現在,野豬成群,常年損壞農民莊稼,多少年絕跡的一些稀有動物又在林中出現,黑熊經常出沒,這些,當地老百姓已見怪不驚,習以為常了。這一切都表明,林區保護取得了巨大成就,整個林區已經進入到正常的自然循環狀態,這是歷史性的進步。

離別前,林場領導告訴我們,因為小隴山的生態持續良好,不久還將迎來一個新的成員,珍惜動物朱?將在這里落戶安家,實施野化放養。

在林場,一張醒目的圖表顯示在我們面前。十年中,整個林區不間斷地加大生態修復的工作力度。林區人工植樹造林面積已經達到了33萬畝,退化林修復面積也達到了33萬畝,累計栽種的苗木達到4.2億株,新增的森林面積達到52萬畝,相當于4·8萬多個足球場。20年前,林區許多林場山上班痕累累,許多山頭上因自然退化造成的植被矮小,稀疏,不少地塊黃土裸露在外,每逢雨季,經常出現泥石流,這些現象,已經一去不復返,成為了歷史。

望著這一片森林,我想,一棵參天大樹,微不足道,而一座森林,卻可以為無數的人們去無私守望護蔭。新老幾代的小隴山林區人,默默無聞,幾十年如一日,精心守護著長江、黃河流域的這片綠色屏障,阻止了黃泥的侵蝕,保障著我們頭上擁有的一片藍天,地下站立的一片凈土,身邊水源的純凈,大自然中的富氧,我們應該記住他們,感謝他們。

新時期的小隴山人,正在奏響著綠水青山的新樂章,他們所擔負著的神圣綠色使命,將一代一代地傳承下去,為筑起一個綠色的富強之國而再努力,去奮斗!