今天起,韓國首位女總統樸槿惠將對中國進行為期四天的國事訪問。她在當選總統第一天,就被中方稱作“中國人民的老朋友”。

幾十年國際政治風云中,有些面孔一出現,中國人就會聯想到“老朋友”這一說法,如古巴領導人卡斯特羅、柬埔寨前國王西哈努克、美國前國務卿基辛格等。專家稱,“老朋友”這一概念并沒有外交上的準確定義。“我們稱樸槿惠為‘中國人民的老朋友’,并非因為她當了總統,而是一直都有友好關系。”

這位新的“老朋友”也在積極回應著中方。她當選后,打破了韓總統出訪美國之后,出訪日本的慣例。

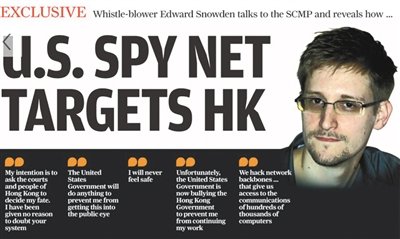

本月18日,外交部例會。記者就樸槿惠訪華一事提問:“中方是否視樸槿惠為中國人民的老朋友?”

外交部發言人華春瑩給出了肯定答復:“樸槿惠總統就任以來,中韓保持著高層溝通良好勢頭。樸槿惠總統高度重視發展對華關系,多年來致力于促進中韓友好合作,是中國人民的老朋友。”

縱觀歷史,“中國人民的老朋友”有數百位,他們來自各洲各行業。樸槿惠成為他們中的一員,并非偶然。

“曾送習近平資料”

中共中央黨校國際戰略研究所教授、朝鮮問題專家張璉瑰對新京報記者提到,樸槿惠當選總統之前,以各種身份數次訪華,和中國各界有一定交往。

2005年5月、2006年11月、2011年11月樸槿惠都曾來華訪問。2008年1月作為韓國特使來華,曾與胡錦濤主席會見。

2005年7月,時任浙江省委書記的習近平訪問韓國,會見了當時在野的大國家黨代表(黨首)樸槿惠。

韓國檀國大學政治外交學教授金珍鎬對新京報記者透露,習近平對樸槿惠表示,很感興趣韓國的新村運動,需要一些資料。

該運動是樸槿惠父親樸正熙執政期間,推行的農村改造運動,推動了農村現代化。

樸槿惠準備了整整兩箱資料,交給中方。“不是單單見過幾次面,就是中國人民的老朋友了。這代表了雙方在政治理念和背景上的認同感。不一定有很多話,但是知音。”金珍鎬說。

2006年11月27日,樸槿惠來到中共中央黨校發表演講,題為“韓國新村運動經驗及韓中共同面對的課題”。當時,張璉瑰就坐在臺下。

“走路很輕,坐得很直,有小女人的感覺。”樸槿惠當時的樣子給張留下深刻印象,“她演講時語調和用語就像嘮家常。比如她講到自己的父親,她說‘我爸爸’怎樣怎樣,而不是說‘我父親’如何如何。但仔細聽,又是在講整個國家的事情,很有感染力。讓人感覺有思想有見地,態度堅決。”

當時樸槿惠還談到了她對如何推動中韓經濟合作,如何進一步加強雙方聯系的一些設想,提出韓國和中國建立海底隧道之類的想法。“講得大膽務實。”張璉瑰說,“那時就可看出,樸槿惠已有了比較成型的想法。”

戲稱“初戀趙子龍”

此次訪華,人們對樸槿惠的一大期待,是她用漢語演講。據媒體報道,最近訪韓的中國前國務委員唐家璇拜會樸槿惠后曾表示“樸總統的中文水平令人驚訝”。2011年樸槿惠訪華時曾用漢語致辭。本月21日起,樸槿惠連續3天沒有安排公開活動,專心投入訪華的準備,包括“練習中文演講”,“比5月份訪美的準備更加精心”。

樸槿惠小學便熟讀《三國志》,曾戲稱“初戀是趙子龍”。二十幾歲,父母皆被殺害,馮友蘭的《中國哲學史》伴她度過不少時光。

據韓國駐華使館新聞官河賢鳳提供的信息,樸槿惠2007年5月曾在韓國文藝月刊《月刊隨筆》上發表文章,題為《遇見我人生的燈塔東方哲學》。文中寫道“讀《中國哲學史》時,我把每個引起共鳴,讓我有所領悟的句子都寫在筆記本上”。

“馮友蘭先生的《中國哲學史》把深藏已久的東方精神遺產挖掘并擦亮……讓我們明白如何堅定地走過這花花世界。對我來說,遇見這本書,是無比珍貴的緣分。”散文結尾,樸槿惠寫道。

老朋友美日最多

“作為中國人民新的老朋友”,樸槿惠可能和大家熟悉的“老朋友”不一樣。像古巴卡斯特羅、越南胡志明、朝鮮金日成等帶有冷戰時期色彩的各國領袖,最被人熟知。目前,這一批老朋友,只有卡斯特羅健在。

其實,根據媒體梳理的外交資料,被官方稱過“中國人民老朋友”的有600余人。樸槿惠也不是第一位被稱作“老朋友”的韓總統。在她前面還有金大中等。

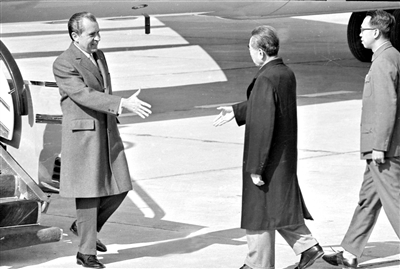

“老朋友”們來自5大洲,人數以美國和日本為最,歐洲國家也有不少。比如開啟“破冰之旅”的美國前總統尼克松,德國前總理施羅德、英國前首相愛德華·希思、法國前總統希拉克等。

值得注意的是,稱作“老朋友”并不意味著兩國親密無間,與中國打交道多年的美國前總統老布什也是“老朋友”,但他曾阻撓中國加入聯合國。

北京大學國際關系學院教授張清敏在接受媒體采訪時曾表示:“中國人處理外交關系往往從感情、關系出發,羞于談利益,而是代之以朋友的稱謂。”

76歲的老外交官周尊南則認為,好朋友并非全是外交辭令,更親切,“對方聽著也高興”。隨著中國國力上升,“一些過去不了解中國,對我們有偏見的人,都會改變態度”,甚至成為好朋友。

“老朋友”也不局限于領導人,各行各業都有其身影。

國際奧委會終身名譽主席薩馬蘭奇曾說:“我一生得到過許多稱號和榮譽,但我最珍惜的稱號就是中國人民的好朋友。”

周尊南還提到,一些在新中國成立之前,同情或者支持過中國人民解放戰爭的外籍人士,很多是“老朋友”,比如美國記者斯諾、加拿大醫生白求恩等。

而在中日邦交正常化后,很多日本政界和民間人士,致力于中日友好,他們同樣稱得上“老朋友”。

周尊南對新京報記者表示,“老朋友”這一概念并沒有準確的定義,原則是為中國與其所在國關系發展作出貢獻,或者個人與中國交往時間不短,對華態度友好。

老朋友的積極回應

2012年12月,樸槿惠成為韓國首名女總統當天,中國駐韓國大使張鑫森拜會了樸槿惠。張鑫森大使向樸槿惠轉交了中方的賀電,并表示:“閣下是中國人民的老朋友,多年來致力于促進中韓友好合作。相信在中韓兩國領導人的共同關心和雙方共同努力下,中韓戰略合作伙伴關系將得到進一步發展。”

作為“中國人民的老朋友”,樸槿惠也在積極回應中方。她當選后,派出的第一個特使團是前往中國的特使團,打破了韓國在外交傳統中首先向美國派特使的做法。在就職演說表述“四強外交”時也將慣用的美、日、中、俄,改成了美、中、日、俄。此次出訪中國,更是打破了韓國總統出訪美國之后,就會出訪日本的慣例。

樸槿惠此次訪華率領的經濟訪華使節團達到71人,為史上最大規模,云集了韓國經濟界大腕,規模比上月訪美時(51人)還要大。

金珍鎬說:“此前有韓國媒體報道,樸槿惠曾表示不排除首訪中國的可能。但是朝鮮核試驗是一個意外。從結果來看,她還是先去了美國。”

“現在中韓之間互相對彼此的批評都減少了。”金珍鎬說,"老朋友’之間,能夠做出更大作為的好時機,就在于此刻。中韓領導人互相不想失去這個機會。”

本版采寫/新京報記者 儲信艷

打印本頁

打印本頁